保障農村就業

——兩個國家的故事:新自由主義印度的就業權和中國集體時代的勞動積累

[荷]Ashwani Saith(著)黃玉琴(譯)

(1.荷蘭鹿特丹伊拉斯謨大學海牙社會科學國際學院;2.華東理工大學,上海200237)

中印社會比較研究

保障農村就業

——兩個國家的故事:新自由主義印度的就業權和中國集體時代的勞動積累

[荷]Ashwani Saith(著)1黃玉琴(譯)2

(1.荷蘭鹿特丹伊拉斯謨大學海牙社會科學國際學院;2.華東理工大學,上海200237)

本文比較了兩個大規模的、推動農村就業的干預工程,即中國在1978年改革前高度集體化時代的勞動積累(LA)和印度2005年推出的“國家農村就業保障計劃”(NREGS)。本文的比較目的在于,一方面,試圖對中國的LA工程本身和其時間框架進行部分的再評價,并重新考查它和之后的發展階段之間的相互影響。本文認為它不是一種浪費,而是為農村以及宏觀經濟轉型提供了一個基礎性的平臺。另一方面,本文意圖將中國的案例作為一個比較對象和獨立的參考框架來為印度的NREGS計劃提供一個側面的視角,來指出該項目的一些缺點,發現它未被開發的發展潛能。

勞動積累(LA)“國家農村就業保障計劃”(NREGS)農村就業中印比較

一、一個非同尋常的比較

本文①本文譯自Saith,Ashwani,“Guaranteeing rural employment:tales from two countries;right to employment in neoliberal India and labour accumulation in collectivist China”In Bagchi,Amiya Kumar and Anthony P.D’Costa(eds.)Transformation and development:the political economy of transition in India and China.-New Delhi:Oxford Univ.Press.2012,PP。39-69.譯稿簡化了原文參考文獻部分。試圖比較兩個大規模的干預行為,一個是中國在1978年改革前高度集體化時代的勞動積累(labour accumulation,LA)現象;一個是印度在2005年后隨著《國家農村就業保障法案》的推出而試圖在農村提供普遍就業權的龐大計劃。這兩個動作都是用來推動農村就業的。這個比較有兩個目的。在中國方面,本文試圖對這個干預行為本身和其時間框架進行部分的再評價,并重新考查它和之后的發展階段之間的相互影響。我們將提出如下問題:早些年的巨大努力只是一種浪費,還是為農村以及宏觀經濟轉型提供了一個基礎性的平臺?在印度方面,本文意圖為“國家農村就業保障計劃”(National Rural Employment Guarantee Scheme,NREGS)提供一個側面的視角。NREGS通常被認為是最大的、為提高就業和實現減貧的干預行為。是否可以將中國的案例作為一個比較對象和獨立的參考框架,來指出印度該項目的一些缺點,尤其是它未被開發的發展潛能?可以理解的是,這個特殊的比較肯定會有一些困難,需要小心待之,一部分原因在于NREGS仍然處在成型的階段,另一部分原因在于關于那個動亂年代中國農村的實證證據的性質因后期的話語和對中國集體主義的“科學”分析覆蓋了濃重的意識形態色彩而更為復雜。

從發展的視角來看,LA和NREGS兩個項目同時強調了經濟、尤其是農業在有成效地吸收整個農村勞動力方面的結構性無能,但忽視了農村基礎設施為實現成功的農村發展所能扮演的關鍵的、有潛力的角色。剩余勞動力被用來生產未能滿足需求的基礎設施——如果處理得好,如果能成功地在不同能動者之間牽線搭橋,這明顯是一個雙贏的格局。

在這方面,兩個國家和體制都彰顯了對政府——地方層面或更高層面的——的強烈依賴,將政府作為在農村實現大規模基礎設施現代化的不可或缺的能動者。如果要打破工業化的李嘉圖約束(Ricardian constraint)①指一國根據比較成本進行資本配置時可能出現的結構性缺陷,比如工業化進程中可能導致資源從農業等經濟部門過量地流出,以致會損害到社會經濟的正常運行的情況。(譯者注),土地改革是必要的,政府需要對農村基礎設施組織大規模的投資,以便逃避回報遞減規律的掣肘。在印度,并沒有進行過認真的、有利于農民的土地改革。至于對大規模基礎設施的投資,困難在于需要向農村剩余勞動力付酬來雇他們從事這些勞動。這意味著政府需要籌到相匹配的稅收——這個任務沒有多少吸引力,因為政府不愿意向其金主征稅。

我們正是需要在這個結構性死結的背景下來評估中國的集體主義勞動積累LA和后來印度的NREGS項目。每個項目都說明了一種獨特的方法,顯示兩個國家分別如何解決剩余勞動力和基礎設施匱乏并存的問題。在中國的方法中,通過集體制度的力量解決了這個困境。這個集體制度保證了充分就業,同時提供機制使得在財政自給的情況下大規模創造了生產性的基礎設施。印度的計劃是由國家領導的,實現了有限的就業,但需要為這些受窮人歡迎的項目提供先期的財政支持,由于這些財政是透過動員精英、征收資源來實現的,所以頗不受精英歡迎。這約束了有限就業所能發揮的功能。毫不奇怪,這兩個干預項目背后不同的動機和目標形成了非常鮮明的對照。

毛澤東建議,在一個遍布窮人的農業經濟中,有一個機會通過將這些農民勞動力投入到積累的項目即“勞動積累”(LA)中去創造與農村土地相關的基礎設施。LA項目在全國范圍內引人注目地動員起來,成為農村發展的雙引擎之一;通過影響農業生產力,LA在公社內部通過從需求和供給兩方面推動,從而催生了一個動態的增長過程。另外一個引擎是公社內部的農村工業化;這個過程也在集體內部使用剩余勞動力,產生出很高的財政剩余,這些剩余主要被用于四個用途:進一步使該單位的非農業活動多樣化;很大一部分進入農業發展項目;為該單位的所有成員提供一個最低社會消費;最后,進一步加強地方政府的能力。

LA項目在所有農村的集體單位中廣泛啟動。16歲及以上的村民,只要身體強健,都變成工人,有權利參與到集體的勞動并因此獲得報酬。因此,LA潛在地將整個農村勞動力納入到其日程上,名義上包含所有人。LA事實上使用的勞動力水平是由集體采用項目的規模決定的,因可能性的大小和農民勞動的機會成本而在各單位之間不同,各地區之間也不同。從一個封建的農民經濟中走出來,每一個農村集體中生產性的集體投資都大有余地。因此,在這個案例中,并不是相對有限規模的LA投資被稀薄地分攤在整個農村勞動力中間;而是LA為在地方環境可行的情況下最大化地利用已有的巨大的農村剩余勞動力蓄水池提供持續的動力。

相反,在印度的例子中,從最開始,NREGS項目的主要目標就是在農村公共事業中通過有保障的就業來實現減貧。這直接影響了它的規模、形式和內容。但NREGS的主要目的本身事實上不夠明確,因而模糊了這個焦點。NREGS官方網站上的一個文件將其描述為“一個重要的中央法案,保障全國居住在農村地區的、18歲以上的整個人群的生計”。這個其實不準確,也有點夸張。然后,該法案又加入了一些實現社會包容的元素,通過了一些特許的、有利于表列種姓(scheduled caste,SC)和表列部落(scheduled tribe,ST)①表列種姓和表列部落:在印度獨立之前,對處于社會最底層的群體的一般被稱為“不可接觸者”或“賤民”,還有另外一些落后地區的群體被稱為“原始部落”、“野蠻部落”、“山民”等。在首部印度共和國憲法中,宣布“不可接觸制”(untouchability)為非法并廢除了上述稱謂,“表列種姓”和“表列部落”被確定為對印度處于主流社會之外的、印度憲法規定的兩類社會弱勢群體的總稱。(譯者注)的條例。再則,在受叛亂影響的地區,中央正式勸勉地方官僚部門毫不耽誤地增加就業機會。這使得該項目有一種反叛亂的干預維度。在二者之邊緣中間,有聲音呼吁為了克服某些內在的、排斥性傾向,在其范圍內真正做到普遍性,應該將該項目擴展到其他活動以及城市地區。盡管這些呼聲模糊了其邊界,但可以說NREGS根本上是傾向于在農村直接提供就業。

NREGS是世界上最大的提供就業項目。自2005年隨著《國家農村就業保障法案》的推出而啟動以來,它所覆蓋的范圍迅速地從最初的200個地區擴展到全國所有的地區。在需求驅使的基礎上,它為每個農戶的任何成人(可以是不同成人的組合)提供100天就業。這個法案特別指明,就業是為創造農村生產性的資產的。工作率是事先規定的,盡管被認為要求高得不合理,但仍然經常無法真正地實現。報酬必須按照邦政府為農村勞動力設定的官方工資水平設定,在如下方面也有非常清楚的指令:比如工作卡的分配,在特定時間段內工程的通告,在無法供應足夠的就業機會情況下依法進行補償,以及在規定的時間內支付工資。因為信息泄露率很高,并且私人承包者所做的工程質量糟糕,政府頒布了一個法令規定項目不能使用承包者,而需要透過潘查亞特(panchayat)②潘查亞特(panchayat):印度的地方治理制度,是印度政治制度的基礎。它是一種分權的治理方式。目前印度的潘查亞特制度有三個層次:村級,街區級和地區級,其中村級潘查亞特是最基本的地方行政單位。(譯者注)來完成;在花費的安排上,要保持至少60:40的比例,其中百分之六十要用在支付工資上;并且,不能建成普卡結構(pucca)③普卡結構(pucca structure),指南亞地區一種牢固的、永久的房屋結構,通常是用石頭、磚和水泥等建造的。(譯者注)。項目必須建立在公共的土地上。不過增加了其他條例規定:在整個花費安排中保留一定比例的資金用于在表列種姓和表列部落成員的私人土地上投資。工作地點必須要滿足事先的規定,比如要為工人提供最起碼的設備,如果有需要的話,也要提供一個托兒所。所有相關信息都要預先準備,比如關于預算使用、可能的工程和就業機會等方面的情況。最近頒發的《信息權法案》通常被市民社會和團結組織用作一個工具來調查項目的誠實度和執行情況,盡管他們的要求通常遭到反對,有時甚至是暴力抵抗。有趣的是,在相當長的一段時間內,這個宏大的計劃因財政原因遭到了官員、經濟學家和政客的全面反對。但這種抵抗神秘地消失了,那些原來反對該項目的人很快轉身變成了它的擁篤者。這種轉變不難理解,因為這個巨大的就業項目具有在全國獲得選票的能力。這個轉變過程是在各種市民社會的網絡和運動的幫助下實現的。

這個巨大項目的迅速上馬令人印象深刻。但不可避免的問題出現了,從可以預見的治理和腐敗問題,到糟糕的設計,拖沓的官僚制和拖延以及對資產生產的忽視。再則,其他方面的忽略也被提出來了,主要指該項目有偏見地排斥某些人群。雖然有這些問題,但該項目也產生了巨大的、正面的結果。無論如何,NREGS是一個宏大的干預項目,因它在刺激圍繞著發展權的農村動員和組織方面的催生性的作用,它被一些人認為具有民主的、革命性的潛力。下面一部分將探討這兩個干預項目各自的策略情境和時間框架。之后,“就業權:一些比較”這部分在四個領域提供了一個比較的評論:規模,財政,資產創造和分配結果。“NREGA:前路在何方?”部分聚焦在當前的危急之秋NREGA面臨的選擇。最后一部分提供了比較的一些要旨。

二、策略情境,軌跡,干預的點

要弄清這兩個與就業相關的干預行動的相對重要性和潛力,有必要將其放在宏觀策略的情境下來審視,并透過分析其各自在整個農村和國家經濟變遷的動態過程中發生的時刻點來確定其重要性和潛在作用。

大體上,在1950年代左右中國和印度在繼承的遺產、先前的條件、結構性約束和國家發展緊迫性方面都具有很強的相似性。雖然兩國之間在制度和體制上存在巨大的差異,但兩國規劃者所采用的總的策略路徑也存在極大的相似性,盡管從抽象的領域降到現實的領域來看,經兩個不同的制度和政治體制的推行而呈現出截然不同的結果。馬哈拉諾比斯(Mahalanobis)①Mahalanobis,即Prasanta Chandra Mahalanobis(1893-1972),印度科學家和應用統計學家。(譯者注)和毛澤東都認為要優先進行由公共領域領導的工業化,該過程是將資本產品部門作為驅動力的;相對于外貿而言,兩者都相對更看重內部;都承認這種資本密集型增長在產生就業方面的能力有限;作為回應,兩者都采用了特別的策略性干預行動,通過小規模的農業工業化項目和土地改革來緩解就業不足的情況。

但是由于他們政治體制和制度上的差異,這些抽象層面上相似的策略在現實中演變成截然不同的結果。和印度相比,中國更聚焦在資本產品部門,其工業化的步調也比印度快得多;中國進行了迅速集體化的深度的農業改革,但印度則沒有進行土地再分配的改革。兩國農村發展的策略也提供了強烈的對照:中國農村發展背后有兩個引擎,一個是集體化的、機械化的農村工業化過程中的勞動積累(LA),一個是現代化了的傳統非農產業。而在印度,農村工業化的策略本質上是保護性的、防御性的,無可避免地導致了非工業化以及傳統農村非農業經濟中最可交易的那些形式在面對現代制造部門的競爭時的萎縮。至于農業,兩個中央政府的投資從規模上來講大體是相似的,但關鍵的差別在于印度農業的積累過程相對較弱,而中國的農村內部積累是有力的、持續的。兩國貿易政策所規定的部門之間的條款也不同:中國政府將此用作一個工具來吸收不斷擴大的農業剩余,而在印度,政府向富裕一些的農民提供了相當數量的補貼,因其是他們的政治選民。在印度,農業最初可能也被忽視了,因為有一個誤判,認為農業市場存在供過于求,而不是一個結構性的、長期的短缺。因此,中國的經濟現代化和與之伴隨的結構性變遷是劇烈的、翻天覆地的,印度尤其是印度農村地區的經濟變化則緩慢得多,有時候甚至都看不出來。結果就是中國的農業人口普遍地與所有權和生產結構發生結構性的聯系,并從這種聯系中獲得福利;而在印度,很大一部分農村人口和生產性部門有非常弱的聯系,因而只能通過出賣勞動力或者透過日益衰敗的農村手工業和服務業來保持一種貧困線以下的生存狀態。

NREGS項目因此明顯是一個附加的策略性政策,用來彌補過去和現在的工業化和增長策略所沒能覆蓋到的大眾的權益。因此,中國的LA是一個策略性的、事前就計劃好的,作為整個集體主義農村轉型過程一部分的農村積累和發展背后的驅動力。而印度農村的NREGS是事后追朔的、在幾十年農村低發展之后本質上作為一個減貧的工具而引進的。相對產生就業的主要口號而言,資產創造只是不協調的、處于次要位置的。

三、就業權:一些比較

本文將在四個方面進行比較性的反思。一是兩個項目的相對規模;二是財政約束的問題;三,兩個項目相關的對發展的影響力,這可以從農村基礎設施資產創造上看出來;最后,一些分配方面的問題。

(一)規模

Rawski的研究表明,當集體主義運動如日中天的時候,1975年一年,中國農村大概有83億工作日的勞動積累。①Rawski,T.G.Economic Growth and Employment in China. Oxford:Oxford University Press for the World Bank,1979.與此對照,2008-2009一年印度農村的NREGS項目下的就業水平是21.6億天。②Tankha,A.“NREGS and Rural Livelihood Promotion:Issues and Evidence”,unpublished paper,29 pages.2009.在印度,NREGS項目在2008-2009年一年為每個農村工人提供了平均6-8天的工作。而1975年的中國,平均用在農村資本建設的時間估計是每個農村工人26-34天。③Rawski 1979,表格4.10:115.中國1975年所作的努力是目前印度成果的四倍。當然,在印度方面,從NREGS所提供的每戶的就業天數的總體規模上來說,在2008-2009年間,是設定的最大目標水平的一半左右;因此,如果NREGS項目能提供參與農戶每戶最多100天的任務,以工作日所計的中國成果則將是印度的兩倍。

但這個指標明顯有利于對印度的計劃作出評價。這出于以下原因:首先,在中國的例子中,每個工人每天移動的土石方比印度工人要多得多——這表明中國工人的人力狀況要好一些,忠誠度更高,身強力壯的青年工人獲得更多優先,對配備的工具和設備進行了更好的利用。其次,在生產出的資產的質量、產量和壽命方面,所有指標顯示中國都超過印度。第三,在高度集體化時代的中國,農村勞動力被吸納進其他農業、非農業活動的情況有了極大的提高,而這點印度是無法比的。綜合來講,這些因素說明中國項目的規模明顯是印度干預行動的多倍,因為它所產生的就業天數更多,這些就業所創造的生產性資產的體量和質量更高。

(二)財政

首先考慮中國的例子。在中國制度變遷的不同階段,工資制度、農場資本建構的財政制度、用水保持以及其他類似的勞動密集型的農村基礎設施工程都各異。從和NREGS相比較的角度看,NREGS和1959-1978年間中國的集體主義時期的對照是最為相關的,因為這段時期突出了印度和中國農村的制度差異以及其所蘊含的意義。公社制度的興起帶來了很多的改變。當有必要讓農民為公社以上級別的項目勞動并且為此付予農民報酬的時候,公社和縣內部更強調勞動積累。在縣內部,農民是以工分付酬的,對這個制度的優點和缺點我們暫且不在這里討論。土地所有權的集體化馬上意味著農民將自己的勞動力投入到了他們共同擁有的土地上,這點意義非凡——他們的勞動被當作和其他高質量勞動一樣來對待,以工分計酬,其價值受其所屬的集體單位(通常是農民所屬的生產隊)的經濟成就決定。總體上,集體制度為農村勞動積累的自我財政提供了一個框架。

相反,印度的情形表面上受到財政約束的長期束縛。其農業結構的碎片化特征和普遍的財產私有化使得農民自己進行大規模基礎設施的投資變得不那么有吸引力,也不太可行。并且,國家主導的工程不得不依靠雇來的勞動力,多為無地的工人,是需要付工資的,因此需要事先挪動資金來從財政上支付這個項目。自1970年代以來的各種項目都不得不與此瓶頸相搏斗,受其制約。NREGS突破了這個障礙,反映了一個政治民主紅利的出現,在這個紅利中在任政府看到在這種全民的促進就業項目中選舉所帶來的優勢。

(三)資產

中國:為長期發展建立資產

在中國的案例中,勞動積累背后最基本的動力就是農村發展和轉型,為集體制度框架內的長期發展打下基礎。反過來,這種發展會成為減貧的工具。這種就業因此被認為是、并且被打造成一種農村積累,而減貧是與之相伴隨的一個部分。但描繪此過程的話語不是減貧,而是建構社會主義轉型。勞動積累有很多形式,也在不同的層次上發生:用水保持項目,從集體農場上的小規模干預到國家層面的巨型工程都有;耕地開墾及夷平;防止土地退化;植樹;修路建橋;涵洞下水道和灌溉系統,在規模上從小到大都有;地表水體的復原和改善,從巨大的蓄水池到小魚塘的開發和儲存;建設各類社區設施包括學校等;挖井,裝水泵和管井;以及為地區電力發展而建立農村電力工廠。這個大規模的社會主義現代化進程在一些中國鄉村帶來了巨大的變化,盡管各地的發展不可避免地呈現不均衡性,但考慮到中國鄉村內部地理、自然及其他結構性的多樣性,這種不均衡可以理解。雖然有一些對勞動力使用效率方面的爭論,但總體上來說,這些措施對農業生產力的影響是顯著并持續的。

這個現象有著其他兩個主要的維度。首先,通過長期提高有著穩定農業產出地區的份額,這個干預行動在中國這個有著多變環境的國家扮演著一個宏觀-保險工具的角色。其次,起伏的勞動積累(LA)活動和其他農村生產性部門反過來產生了廣泛的聯系:

農村工業能為用水控制和土地發展項目提供它們所需的工具和建設材料,而這些項目反過來又刺激了當地對水泵、肥料、脫粒機、電以及其他工業用品的需求。對工業產品不斷增長的消費刺激了農耕圈內非工業的部分。有保障的供水提高了以下勞動力密集型建設工程的回報,比如夷平土地、興修梯田和支線溝渠的建設;對化肥的更多消費不僅提高了農作物的產出,也改善了綠肥和植物廢料的營養成分,為有機肥料提供了生材料。這種生發于引進集體組織和工業投入的農村發展的動態過程使得中國的農場經濟能夠在不增加耕種面積的情況下,為一個不斷增大的人口提供了一種雖然低、但卻在不斷緩緩提高的生活標準。①Rawski 1979,114頁。

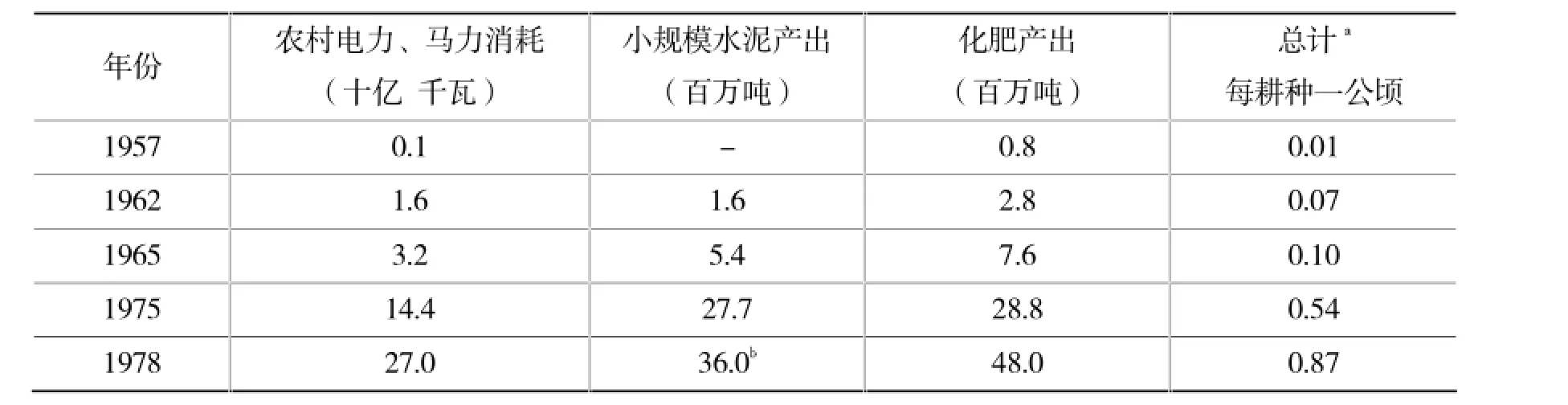

這種協同和銜接刺激了農村積累和農村工業化的其他引擎——中國農村工業化早期和勞動積累絕對是緊密互相依賴的(見表1)。

表1 中國對農村經濟的工業投入(1957-1978)

Rawski強調了在這個動態發展過程中公社的作用:

早期合作社之后的公社在吸納勞動力的過程中起了非常重要的作用……用水保持以及圈養牲畜、園林和林業等表征農業密集化的幾個方面獲得了更多關注,這些都得益于農業集體化過程。地區工業需要生產和分配的行政服務和組織——并且機器也需要維修的部門。這種工業是中國農業發展項目的另一個組成部分,而這個農業發展項目事實上和集體化密不可分。②Rawski 1979,142頁。

不可避免,對中國的集體化存在不少懷疑,他們看到一些失敗的項目(肯定是有一些的)以及一些廣泛存在的、浪費了所投入的勞力的、不成功的各地試驗項目(同樣肯定有一些的)。①比如,其中,如下作品對集體農業,尤其包括中國的農村公社進行了持續的、整體的批評:Nolan,Peter,“De-collectivisation of Agriculture in China,1979-82:A Long-Term Perspective,”Economic and Political Weekly,1983,18(32,6 August):1395-1406;Nolan,Peter.The Political Economy of Collective Farms:An Analysis of China’s post-Mao Rural Reforms.1988. Cambridge:Polity Press;Watkins,T.“The Control of the Huai River System in China”,www.sjsu.edu/faculty/watkins/huairiver. htm(accessed 14 May 2012);Lin,J.Y.“Collectivization and China’s Agricultural Crisis in 1959-1961”,Journal of Political Economy,1990.98(6):1228-52;Lin,J.Y.“China:Farming Institutions and Rural Development,”in M.Meurs(ed.),Many shades of Red:State Policy and Collective Agriculture,PP. 151-83.1999.Lanham:Rowman and Littlewood.“這些報告回顧了過度的大躍進運動,它們只是反映了一個以百萬計的決策單位所形成的體系所具有的不可避免的弱點嗎?或者說,有這樣一種可能性,即一種容易產生缺陷的管理方式阻礙了中國農業的發展?看看可獲得的證據,似乎更支持第一種看法”。②Rawski 1979,140頁。這些質疑集體制度安排的專業性的懷疑者也需要解決關于中國農村巨大變遷的證據,哪怕在能夠獲得較可靠的統計數據之后也如此。

首先看看一個微觀的報告,能讓我們了解地方過程的一些特質。克魯克夫婦在對陽邑公社的研究中描述了即使在不好的年成,地方層面的勞動積累過程如何發揮作用③Crook,I.and D.Crook.The First Years of Yangyi Commune. London:Routledge and Kegan Paul.1979[1966].:

從1959年夏到1960年夏,全縣共完成了480個大大小小的用水儲存和水利工程。除四張渠外,挖了9個蓄水池(包括陽邑的長海)和900多個水塘,以及7546個用來儲存雨水的儲水箱。許多溝渠打了堤壩——間或是從上到下的——形成巨大的、加寬的階梯,修成了1,930,000個魚鱗狀的水洼,用于果樹灌溉和植樹造林。電泵的數量從38個增加到93個,在45個地方,老式的水車一個比一個高地排列起來,使得向高處送水從原來的上到30米的地方到現在的60米高的地方。這些活動的結果,使得該縣的灌溉土地的比例增加了百分之六十九多,并且,總共百分之八十八的土地受侵蝕地區情況得到了控制。

意識形態的懷疑者們可能會認為這是一個眾所周知的特例而不愿接受。但類似的故事在整個國家范圍內不斷重復報道;正如Rawski推斷的,它們聚合起來產生了巨大的整體影響:

每個冬春季節,上千萬的人頂寒風冒大雪興修水利灌溉工程。他們加高加固了一千公里的堤壩……給幾千條河及支流清淤……使得660萬公頃低洼的土地免受洪水和水澇的危害。同時,居民們參加了用水保持以及其他農業改善工程,集中精力抗旱。他們興修了蓄水池和梯田,并在坡地上種樹……來防止土地被侵蝕。平原上挖了井和溝渠,土地里的堿被過濾出來,所有這些工程都需要無以數計的勞動。到1970年,三個省成了糧食上自給自足的主要地區。它們在1973年的糧食產量創了紀錄,達到1949年產量的2.5倍,比1965年增加了165億公斤。④Rawski,引用中國官方數據,1979,110頁。

印度:為短期減貧提供就業

令人傷心的是,和中國的經驗相比,印度的NREGS項目有著一個非常不同的軌跡。從這個項目目前的發展階段來看,有人認為NREGS根本上是為短期減貧保障就業,并不是優先考量農村基層設施的建設,這種看法確實是不可辯駁的。農村基礎設施的建設是產生就業的功能性工具,但NREGS的主要聚焦點仍然是在提供就業,而不是為創造有效的農村資產而采取的某些中間步驟。這兩方面完全不是在一個相同的基礎上,它們所獲得的關注或優先權也是不同的。

我們可以這樣認為,即就業是在有效資產的建設過程中產生的。如果NREGS真的謹慎地順著這個方向發展,我們肯定能在每一個項目結點的時候看到一些資產,甚至這些項目會炫耀那些資產。但在印度、甚至印度政府圈子內部廣泛流傳的一個說法是,目前的實情遠非如此樂觀。背后有好幾個因素造成了這個局面。其一,每戶最多100天就業上限的規定和創造生產性資產是互相妨礙的。有一些報告說,因為這項規定,有些項目還沒完成就停工了,有些根本沒有開工。其二,項目預算中規定工人工資和非工資性花費遵守60:40的比例,但這樣就將一些資產建設中需要很大的非勞動投入的項目排除在外了,結果就排除了很多長期的生產性資產以及限制了對庫查(kutcha)資產①Kutcha,普查,相對與pucca而言,是指不耐用的,用泥土搭建、房頂很薄的建筑物。(譯者注)的選擇,這些資產在設計時本來就沒指望能在一個雨季后還能幸存。有些事實表明,一些邦政府甚至號召傾向于青睞那些工資性花費高的工程,明顯將短期減貧的目標放在比長期投資和增值更優先的地位。如果要將更多注意力放在資產上,政府需要募集更多資金或者接受減少就業造成的影響。但這兩個選擇都不是特別地讓人接受。其三,NREGS在生產過程中將承包者正式排除在外,這有效地將項目的設計和建設這些技術性的任務轉移到鄉村潘查亞特組織。但鄉村潘查亞特的裝備并沒有好到能處理這些項目執行過程中出現的復雜的技術、后勤和治理的問題。這些項目復雜的要求也具有一個退化的效果,因為那些貧困地區更弱的潘查亞特更沒有能力和專業的承包者相比。其四,對于那些創造出的資產,則缺少一個明確的規定限定其狀態,比如其所有權或使用權,或維護的責任。土方工程尤其難以維持,比如很多分水嶺建造項目無以為繼;當責任不明,不被接受或者拒不執行時,資產的壽命就受到嚴重影響。其五,在表列種姓/表列部落社區成員所擁有的私人財產上建設生產性資產可能會沒有效果,因為表列種姓/表列部落到底擁有多少、以及這些資產是否會贏利,是不太清楚的。同時,這些項目的財政是政府和這些私人擁有者聯合出資的。這個方法可能會使貧窮的表列種姓/表列部落陷入債務陷阱。其六,分散的、自然環境險惡的聚居地以及分散的社區人口,難以聚集起來形成一個足以創造能讓他們復興的資產的規模。其七,到目前為止,政府和獨立市民團體的社會連帶主義分子對NREGS的執行過程中最強調的是就業和工資-支付過程中的治理不足之處。考慮到確實有不少私人和所謂的“公仆”不斷發明新的方法從本來要支付給NREGS項目接受者的經費中揩油,這是必要的,也可理解的。但這個硬幣的另外一面,是鮮有注意力放在創造出來的資產的質量、可持續性、使用和其增長和分配所帶來的影響力方面。其八,有一系列政治經濟原因可以來解釋為什么NREGS對待創造資產的功能就像對待繼子而不是親生子。資產無法投票,而工人可以。政府學到的一個教訓就是:要獲得公民的投票就要透過就業。早期財政部門巨頭中為NREGS的推行設置的路障現在被回心轉意的政客們粉碎了,這個項目目前擴張到了這個國家的所有區域。在表列種姓/表列部落的私有土地上推行的NREGS制定了特別條款,這對一般規則是一個例外,這也可以用以上的政治理由來解釋。透過潘查亞特來實施該項目看似是正確的,盡管透過此方法來收買這些地區的窮人的做法令人質疑。有大量的漏損被報道了出來,但依據以上的“政治經濟解釋”論調,從功能上講為了保證該項目的可持續性,這些漏損是必要的——因為必須讓每個人都能從中分一杯羹。每年在雨季被沖毀的道路為修建新道路的工程提供了合法性。政客們更愿意提供就業經費——尤其是那些有能在媒體上拋頭露面機會的工程——而不愿為監管鄉村資產而費腦筋。誰這樣做誰就輸了。同時,各種利益相關者都通過各類打點好了的、精心設計的有制度嵌入的手段將手伸向NREGS的價值鏈。一個最近的田野調查估計有百分之三十到百分之四十的漏損透過百分比制度(即用于工資的經費和非工資經費的比例遵循60:40的原則)實現,在這個制度下,從街區到更高的層次形成一條賄賂鏈。②Tankha(2009,19-20頁)提供了一個總結的討論。也有人提到,不僅像過去一樣精英參與其中,現在,當地的大眾也從項目中分一杯羹:“在這種情形下,村領導和村民及地方公職人員一道,盡其所能從政府汲取資源,比如,他們多報工作量、均分好處”。③Tankha 2009,23頁,引自Banerjee Banerjee,A.“A Job Half Done”,Hindustan Times,14 August,2009.畢竟,不僅僅議會領導,潘查亞特的領導也是要被再選的。

(四)分配

中國:為集體收益共同努力?

農民為農村的非農業活動貢獻了高生產力的勞動,或者為勞動積累項目投入了辛苦的體力勞動,但以工分的形式獲得報酬。工分制度隱含的工資水平和所考察單位的農戶的平均消費水平緊密相關。結果,農村非農單位所得的財政剩余幾乎都自動累積起來并在再利用后實現動態倍增,促進了地方平等的增長。勞動積累被許多人錯誤地批評為一種強迫的、無酬的勞動。這肯定是不對的,因為農戶在任何一年中對一個生產性項目所投入的勞動在該項目結束并產生收益時是能獲得回報的,并且這些收益是給予社區內每一個成員的。同時是有一些昂貴的累贅物,需要承認的是許多不健全的項目可能浪費了一些精力,但嚴肅的研究中國農村的學者或觀察家都能留意一個如此巨大的、自力更生類型的行動所產生的顯著影響。它促進了增長并啟動了農村的發展過程。從農戶的角度講,這是能獲得額外收入的額外勞動,這種機會不僅僅是勞動積累項目提供的,也是作為勞動積累項目結果的農村工業化所提供的非直接回報。在這個過程中,提高總的生產力的機械化過程發生了,轉移勞動力也不是一個問題,因為收益被共享了。我將這個過程叫做“大眾動員式的變遷”,因它顯然是被意識形態的熱情和忠誠所點燃,盡管就像前面提到過的,在微觀層面的集體單位內部有經過深思熟慮才推行的合作化報酬制度,其背后有對那個階段的發展來說非常有活力的經濟邏輯。這個過程的財政是地方自己解決的,因此在一段時期內是可持續發展的,并且可以在全國范圍內復制,因為政府不需要提前預備財政因而不會出現扼殺這類投資的狀況。這和劉易斯積累增長模式(Lewis model of accumulation and growth)類似,是在人民公社集體主義框架內起作用的。

雖然集體工資制度非常有力,但其內部也存在一些緊張和沖突,這些矛盾主要與對勞動和工作的承認、分配、測量和評價,以及與此相關的地方治理的制度性機制有關。比如,對于分配,是依照工作還是需求,還是按照工人、非工人的劃分?身強力壯的工人和體弱工人之間如何分配?工人和農民之間,男性和女性之間,同一公社內部的單位之間以及不同公社之間,不同地區之間或不同部門之間如何分配?在地方層面,歸根結底,通常還是在人民內部存在著矛盾,但這些矛盾并不是因為腐敗、排斥或剝削所造成的,并且其本身通常能夠通過在更寬泛的、制定更高級別的規則規范的指標范圍內將集體政治地方化時產生的矛盾來解決。以后見之明,這些矛盾和現代中國以及那時和此時印度的勞動過程所具有的分配性、排斥性及剝削性的特征鮮有相似之處。

對集體勞動使用的另外一個批評就是它將刺激結構扭曲了,因此產生了一些無效率,主要以勞動的供給不足和勞動過度供給的方式表現出來。Lin強調農民無法從集體勞動和農業安排中自由退出,產生了一些消磨積極性的后果。①Lin,1990.這種鎖定的做法會將努力——回報之間的聯系打破,因此會打消積極性并產生搭便車行為的可能性。另外一種打消積極性的做法在于將可得工分的范疇壓縮成“一天的工”。農民通常得到的工分從七分到十分都有,但如此狹窄的范疇會讓好的工人喪失積極性。第三個打消積極性的做法在于公社內部的收入分配部分是建立在需求的基礎上,只有一部分是在工作的基礎上。公社越政治化,越多的分配是建立在需求的基礎上的,越在追求一種結果平等;這更會打消能力更強的農戶和工人的積極性。另一方面,勞動積累的工作天數是按農民所在單位的平均工資(或消費)來計酬的,這又會鼓勵個體農民更積極地為勞動積累式的項目工作,這會使得集體層面的勞動力供給過剩,從而降低了勞動投入的邊際和平均回報。這兩種傾向可能同時存在,產生一種矛盾的現象:勞動積累式項目的勞動力供給過剩,但同時,在項目進行過程中工人的勞動不足。

除此之外,還有一種批評,即LA項目的選擇和其指標的選定受地方決策者愿望的負面影響。他們在LA項目有關的決策上跟隨上級領導,并希望被看作是政治上與后者在一條戰線上。綜合考慮,這三種打消積極性的作用反映了一個事實,即勞動積累過多吸納了勞動力;這種勞動是不足的;項目選擇不夠好。有許多文獻從以上一個或多個方面對勞動積累項目作出了批評。

但是,另外一些文獻對這些批評做出了特別的回應,而這些研究是有證據支撐的。單個農民確實無法自由退出。這似乎對一些富裕農民有些吸引力,但土地改革和集體化結束了這種局面。考慮到實際的現實,這種批評暗指一種可能,即這些農民很可能逃避工作,不好好表現。這部分地是一個監督的問題,而那些曾經有地的農戶可能尤其處在被監督的境地,這使得搭便車更困難。當然,這些農戶可以保留自己的勞動,但這會直接導致他們掙的工分更少,因而降低家庭收入。這無異于作繭自縛。將“一天的工”所獲工分壓縮在一個狹窄的范疇內有另外一個問題。即使我們可以假設所有的農民都是“個體利益最大化者”,這個狹窄的范疇會降低好工人的士氣,但同時會提升大多數的、相對較弱的工人的熱情。同時需要注意的是,工作通常是計件付酬的。至于要回應最后一個批評,即對項目的選擇不當,需要到實踐層面尋找答案。不可否認的是,錯誤,有的還是大范圍的錯誤肯定存在,但若要做出一個平衡的判斷,有必要考慮一個長時段內的總體。有關農村基礎設施建設的步調和模式以及同期的農業加快集中化和農村工業化進程方面的實證資料可以確定這種批評的基礎是有缺陷的。這種批評可以運用于勞動積累現象的局部,而不是整體。

另外一個問題是,是否如此大的勞動投入是農民自愿提供的,還是透過一個強迫體系實現的。對此的看法各異,反映了發表看法人的不同的意識形態偏好。肯定有無數的報道描繪了農民和工人投入社會轉型和經濟現代化進程的熱情,這些熱情毫無疑問是被某個革命領袖的勉勵而促發的。舉個例子,就像克魯克夫婦回憶他們親眼所見的勞動積累的故事中所描述的。在他們的描述中,沒有找到多少搭便車的人,也沒有多少人覺得進退兩難。博弈理論對集體組織形式的批評沒有強調出于政治團結的動機,反而低估了這種動機,這有點沒有找準靶子。他們的錯誤在于,他們假設盡管農民已經是革命和轉型的一部分,但他們的個人觀和世界觀仍然是自私的、“農民的”,并沒有被他們作為主要推手的歷史變遷而改變。這種令人驚奇的說法可能適用于部分在革命中輸掉出局的農民,但若說這種情況是農民大眾的普遍情況則是站不住腳的。

即使承認農民愿意投入很大努力,我們仍然要問:這些投入的回報是什么?回報值得嗎?對誰值得?

值得討論的是,當產出肯定增多時,農民所擁有的份額確實很少的,他們要為此支付的代價,即付出的辛勤勞動卻是很多的。Rawski估計,1957-1975之間整個國家的農業勞動投入增加了百分之一百二十五,但國家層面的平均勞動產出卻降低了百分之十五到百分之三十六①Rawski.1979,128-129.。這表明在某些地區邊際勞動產出降低得更多。“整修農村”的政策是誤導了嗎?這種投入值得嗎?這種邊際勞動產出遞減可以避免嗎?是否有另類的道路?從后見之明來看,訴諸于反事實通常是意識形態的最后一招。但是,對于這種批評,它需要證明存在別種的選擇來實現對如此大體量的、不具農業技能的、非充分就業的勞動力進行有成效地吸納。但這幾乎是不可能證明的。除此以外,這里的雙重標準不該被忽視:一個盡管在回報——投入的邊際率非常低的情況下仍然努力勞動的農民,被贊為真誠的、有技術的為生存而奔波的工具。但當一群農民集體性地采用此種行動模式時,似乎被貼上集體無效率的標簽,而不被認為共同表現了一種適應力。這種傾向突出地表明對集體主義的批評中有意識形態的因素。

甚至即使承認勞動積累對農村集體經濟具有轉變性的作用,也有必要弄清楚它最后對當時提供純粹原始勞動的農民和其后代到底意味著什么。對勞動積累和更廣泛意義上的中國農村集體主義的幼稚的批評挑戰了對在革命燃情時代中農民的熱情、忠誠和犧牲所作的唯意志的解釋。這種挑戰依賴博弈理論的解釋,是建立在這樣一種假設基礎上,即革命在農民的精神上沒有留下什么影響,集體是一種強加在個體農戶身上的安排,這些農戶都通過在自己最大能力范圍內顛覆這個游戲來尋求自己利益最大化。參考許多觀察者所廣泛記錄的農村變遷的現實,是不難推翻這種受意識形態影響的理論的。

要對勞動積累項目作出更有說服力的批評,要從別處入手,并需要一個歷史的而不是一個原子化的選擇理論的評價性視角。我們完全接受這個事實,即農民對集體農村發展作出巨大犧牲和貢獻并由此取得了國家層面的巨大的經濟成就,但仍然令人疑惑的地方是:是否以及從何種程度上這些貢獻是回報性的。對農民來說可能的長期收益是什么?這里我們可以建議說農民可能在短期內發生改變。一個共識就是中國農產品的低價是中國的規劃者將農業剩余轉入非農部門的一個工具。對于蘇維埃的工業化,查揚諾夫(Chayanov)贊成保留農民的自我剝削模式,因為這是農業生產最有效的形式。他指出國家有可能運用貿易條文來將農民的剩余轉移到現代的、社會主義的工業部門,因此農民的自我剝削模式與宏觀策略是相一致的。對于他來講,主要的社會主義積累與農業部門中存留的農民模式完全相兼容。中國的集體主義確實和蘇維埃具有相似的格局,但也有一個關鍵的不同,即蘇維埃的自我剝削的農民在中國被自我剝削的農村集體替代。農村的勞動過程本質上是非常平等和集體化的,社會主義的分配原則在公社內部也大體被遵守,但有一個關鍵的松動的變量:工分的貨幣價值。這很大程度上依賴國家規劃者所設定的貿易條款,這些規劃者熱切地要提高主要的社會主義積累(Primary Socialist Accumulation,PSA)和大規模的社會主義工業化。結果對農村勞動的評估極低,這很大程度上損害或妨礙了農民分享發展收益的能力。這個過程給那些愿意辛苦工作的農民一張預填日期的支票。回過頭來看,似乎這張支票在改革后從來沒有真正完全兌現過,改革后農民的命運很好地說明了這點。部門之間和工人——農民之間的不平等急劇增大,農民仍然在金字塔的底端苦做。可能正是這種對改革前和改革后歷史的解讀提出了一些令人不太舒服的本質的問題,即反對在國家變遷的策略中對農民集體進行一種工具性的利用。如果堅持老的社會主義道路,這些令人失望的結果會出現嗎?抑或我們可以將這種虧待歸因于后改革時代向資本主義的轉變中出現的非社會主義價值?這些或然事實可以提出問題,但無法回答問題。

印度:窮人補貼富人?

事實上對NREGS項目的收益的討論多局限于所討論項目的建設階段。但既然每一個項目都是為了創造具有生產性的基礎設施,并期待這些設施能產生更多的收益,有必要在對收益的任何評估中包括項目的實施階段。

首先考慮NREGS項目的建設階段。這個計劃所有18歲以上的農民都可以參加。人們可以自由選擇退出,而那些身體無法承受大強度體力勞動的人則不可以參加。項目的付酬理應和一般的最低工資水平相關,但還是有一些例外,因為在有些邦付的薪酬更低。一個成人或一家農戶每年可以在這個工資水平上每人最多就業100天。這個報酬只相當于一家農戶理論上貧困線收入的一小部分;而這個報酬也可能高估了農戶收入的凈增加,因為這些就業機會當中有些可能是以放棄其他報酬更低的工作為代價的。再則,有人提出許多農業勞動可能被困在一個“貧窮-營養”的陷阱中,因為勞動所得可能太低而無法提供能維持相同水平勞動能力的營養。①在這點上,Bihar邦行政部長Nitish Kumer的批判性評論是相關的:“工人們被期望一天之內移動110立方英尺的土。這個工作量太大了。在德里,這個指導提綱是固定的;而邦政府在工作規范方面無任何發言權。德里的官員盲目地要我們分配土方任務,卻不明白這在任何地方都是不可能的。”但是盡管有這些因素存在,我們仍可以期待NREGS項目能為降低農村貧困發揮重大作用,尤其考慮到該項目的全民規模。但項目成績如何,項目治理的質量如何,在各邦之間以及各邦內部都有差異。有很多農戶報告說他們要么沒有收到他們的工作卡,或沒有在合約規定的時間內獲得工作,或沒有得到按法律規定應得的對這些耽擱的補償,或沒有得到100天的工作,或沒得到最低工資或沒有按時得到工資。

在評價項目的執行階段,這些缺點變得更加明顯。這里一個很大的限制在于似乎沒有系統性地強調建設具有生產性的長期資產。這表明這些項目未來所能產生的諸多收益很可能受限了。有一個間接的方法可以用來確定項目執行階段的潛在意義,顯明NREGS項目失去的巨大潛力,顯示當生產性的資產真正創造出來的時候,它所帶來的收益卻像意外之財一樣不成比例地落入到經濟狀況相對較好的那些農戶,而不是給了窮人。

有關一個國際勞工組織(International Labour Organization,ILO)在孟加拉資助的農村基礎設施建設項目的資料顯示,作為該項目目標群體的貧窮農戶從總的收益中獲得大概四分之一;其他四分之三則作為意外之財被那些非目標群體獲得!①ILO.“Economic Security of a Better World”.Report produced by the Socio-economic Security Programme.Geneva:ILO.2004.這主要是因為基礎設施運作階段的收益分配扭曲了。這個結果令人吃驚,也產生了一些印度NREGS項目中令人不舒服的問題。該項目將注意力放在項目執行階段的收益方,而不顧其在接下來的幾年中產生直接效益的模式。

對窮人來說,這些項目的工資組成不是一個足夠的或平等的收益,甚至對那些能參與進去的農戶來說都是零星的、變化的,是無法提供可持續性生計來源的。但總的收益流,包括那些落到非目標群體口袋的,可能體量巨大,尤其當項目是有成效的時候。問題是,窮人如何能探入這條寬闊的收益之河獲取利益,而不是僅僅限于從流過自己面前的斷斷續續的涓滴中得到些許?沒有一個自動的內在循環系統能把收益進行再回收利用,用以支付過去勞動的酬金以及為未來的投資。如此以來,窮人為這些項目工作是不劃算的。有證據表明,農民每天在這些項目中所做的辛勞的體力勞動所獲得的回報所產生的卡路里價值比掙得這些回報所付出的精力少得多,可能只有其一半。②ILO在這方面有一個總結性的討論(ILO,2004,14章,371-372頁)。

很明顯,我們需要新形式的制度性約定,使得那些創造這些公共資產的窮人也能得到某些所有權或租借權,進而讓他們能獲得這些基礎設施所產生的價值增殖的非工資部分。這些制度安排需要直接或間接的財務工具和設計來補充。這些財物安排能從土地擁有者及其他長期在當地或透過非直接的更高層次的財政路子獲得意外之財的集團手里征收及重獲費用。反過來,這需要各利益相關者之間具有新型的合作關系。已有的安排雖然產生的創造性投資很少,但切合了每個人的需要:政客獲得了公眾關注,承包人從質低的建設中獲利,公務員、土地主們毫無付出卻能得利,窮人也能從中分一杯羹。項目質量差壽命短,但這對各利益相關者來說似乎不成為一個大問題,這并不令人奇怪。私利形成了一個黑洞,資源在其中遁形。但其他的方法是可能的。在這方面,印度和中國的勞動積累形成了一個非常鮮明的對比。中國的案例中,他們強調創造性的資產,項目運作階段所產生的下游收益因農村集體的平等主義分配機制而由所有農戶共享。

NREGS因此包含著非常復雜的與分配有關的推動力:比如,在建設階段,該項目短期的影響將會是減貧;其他的,尤其是在運作階段但不僅僅是在這個階段,分配是遞減的,這可能是由于地方揩油造成的,也或許是因為在農業產量未提高情況下,NREGS支出會受通貨膨脹趨勢的影響,從而引起分配遞減。

四、NREGA:前路在何方?

(一)轉移或轉變?替代的情形

向前看,NREGS的未來變遷可能會出現三種替代性的、假設性的情形。

低增長,有利于勞動

這種情形非常強調增加就業,而對生產持續性的、創造性的資產很少注意或者沒有有效地注意。那些項目外的人可得的外快很少,因為很少有當地的、生產性的外在力量存在。該項目的干預因此是低增長的,但有利于對窮人的分配。

高增長,有利于土地

第二種情形既強調增加就業,也看重對生產性資產的廣泛創造。這些資產按一定比例地為非工人提供了大量的外快,這反映了這些外快接受者對資產的所有權。這種干預促進高增長,卻并不那么有利于窮人,事實上可能對富人更有利,因為雖然它能起到減貧的作用,但在分配上不是平等的。

高增長,有利于勞動

在第三種情形中,參與項目的工人也是資產的擁有者,并/或能夠從工人勞動所創造的生產性資本所產生的附加價值中獲得相當的份額。因此這種模式中,干預促進了高增長,并從分配上有利于窮人。

目前的NREGS似乎在第一種情形中衰敗。前面提到的孟加拉農村公共項目(RPW)很明顯是第二種情況。而中國的人民公社很有力地證明了第三種情形。到目前為止,NREGS對資產生產不太強調,這在官方目標和項目喪失潛力方面引起了更寬泛的問題。如果資產生產不是一個主要目標,那窮人為什么被要求在毫無用處的項目中掙收入?為什么不直接發錢,比如說,透過新的智慧型獨特身份指認系統卡片?事實上,直接發錢可以阻止以下情形的出現,比如文牘主義、行政開支、漏損以及浪費,而更高比例的總支出會用在刀刃上,適得其所。

對這個頗有價值的反問,三種回應是必要的。首先,有些人可能會更加嘲諷地說,這個巨大項目存在的理由正是資產創造,而資產創造是產生大量漏損的表象。其次,現金轉賬雖然能為體系注入有效的需求,但一個受糟糕的基礎設施和碎片化土地模式約束的農業部門不可能提供足夠的供應。這樣一個“原始凱恩斯主義”(primitive Keynesianism)造成的結果可能是食物價格的通貨膨脹,這只會將雇傭者和失業者的收入再分配給新就業者。其三,如果調動的資源在現金轉賬項目中用盡了,幾乎不可能在第一輪的基礎設施發展中募集更多的款項。

無需多言,這些回應中每一個都會引起爭論。贊成無條件全民發現金的人會說,這樣的現金注入會刺激鄉村的需求,回過頭來,會擴大教育、健康等部門的需求,并提高農村的生產性投資。這種看法忽視了農村的基礎設施在有效推動農業需求方面的關鍵性作用,并且忽視了通貨膨脹的可能性及其后果。他們假設窮人口袋里有一點錢后就會對充足的健康、教育、用水、衛生、住房和環境服務產生有效的需求,事實似乎不盡如此。

唯一重要的替代選擇就是將注意力集中在長期的資產創造上,因為這能提高農村的生產力。這將有效地增加供應,遏制或推遲通貨膨脹的趨勢。但是,如果要在分配上是遞增的,就需要其他的制度性干預作前提,并要找到一個機制來授予/投資給創造新的生產性資產的農村勞動者對這些資產有足夠的財產權。如此,他們才有權力分享長期的下游收入流中的非工資部分,這些收益都是新的基礎設施項目所產生的。

但這個有意義的選擇有政策空間嗎?或者說,每一個規范都是路徑依賴的結果,它面臨一些約束,限制了從一個低級的路徑或情形轉向高級的可能性?目前,NREGA運動是受帶有社會連帶目標的政治支持者所推動的,但它的執行和管理者是那樣一些人,他們只想在下一輪選舉中仍然獲得權力,政治目標非常狹隘。對他們來說,為達到這個目的,提高就業能達到最大的效果。這和那些社會團結團體的直接關懷不謀而合。如此一來,兩個利益相關者在短期內(有否長期?)都不愿意承認資產創造是一個重要目標。事實上,諷刺地,他們甚至可以辯解說,從資產中受益的主要是那些非目標群體,就像我們前面提到的那樣。因此,唯一有意義的變化,是從第一種替代性情形轉向第三種。但這對兩個利益相關群體來說似乎都跨越太大了——盡管不應該排除朝向這個方向的運動。要實現第三種情形,還有很多障礙要掃除:觀念上的、邏輯上的、行政上的以及政治上的。

(二)可能性和當務之急

有一系列的擴展和改善行為可以考慮,若這些還未在考慮之列。

NREGS是一個較新的項目,因此有靈活性。在以下五個方面,NREGS項目需要改變方法,擴充邊界,重樹目標。

第一個問題是治理改革。但通過法律架構和監管手段方面的行政命令,很難實現這個目標。它的實現很大程度上依靠先前勞動動員和組織的程度以及地方民主的作用和責任性,雖然還不知道在過程中如何面對大規模地方精英揩油的情況。

第二個關注點在于保障項目工作地點有體面的工作環境方面存在的差距和可以改善的地方。女性的參與如何與兒童照料設施相吻合:通過工作地點的設備,還是通過加強現有的anganwaris①Anganwaris是印度在生育和育兒方面提供的公共健康-照料體系的一部分,類似于小的健康診所,提供避孕咨詢、營養教育、營養補充和兒童學前活動等方面的幫助。(譯者注)網絡?該如何修改現有的工作規范,使其考慮到工人、尤其是女工的身體和健康狀況?

第三方面試圖解決該項目存在的排斥性傾向。在以手工勞動為主要要素的任何項目中,都內含著排斥。這個項目應該也包括一些要求更低的工作,從而使得那些活動不便或者體力不佳的人也能參與,獲得同等的就業機會嗎?的確,這個項目是否也應該從空間上擴展到城市地區?顯然,若對該項目的范疇進行上述改變,變得更具包容性,也就會改變它的身份,使它從一個農村就業保障項目變成一個全民的生計保障項目,同時也會帶來無數的后果。

第四方面集中關注農村資本形成的關鍵方面,力圖通過保證就業來促進可持續的生產性基礎設施的建造,從而將NREGS項目的變革力量最大化。這就需要調整NREGS項目中各種反生產的設計條款以及執行方針;需要具備后勤和技術能力來滿足如此大的一個干預行動的工程要求。但最主要的是,從最初它就應該重新肯定資產生產所扮演的角色具有優先性。目前這個項目因行政和政治私利而淪落為一個就業和收入轉移項目。如何處理這個方面,將對于該項目整體上所能發揮的動態沖擊力和具有的更廣泛的變革力量具有絕對的意義。

最后,有必要在一個動態的宏觀經濟框架中對NREGS項目的范圍、設計、執行和財務進行評估。這突出了一些重要的問題,比如該項目在就業方面增量式的影響力,以及通過該項目對勞動力市場的影響而對其他經濟活動及其他部門產生的連鎖反應。更普遍地,需要將這個項目理解并落實成一個社會投資形式的、徹底的、長期的宏觀干預計劃,而不只是一個以社會消費為形式的無休止的、單調的傳輸過程。重點需要放在這個大規模計劃的更廣泛的變革潛力上,而不僅僅在它短期內的減貧功能。我們需要抓住這個歷史性的機會,而不是錯失它。

五、比較結果:要旨

這兩個案例在它們各自的時間和制度框架中提供了截然不同的目標、過程和結果。在革命的中國,勞動積累運動是一個觸發器,是大眾動員式變遷的一個主要例子;它是社會主義轉變早期階段的一個重大干預行為,是農村發展的一個主要推動力;勞動轉化成了有成效的投資,而收益透過集體制度分配給所有人。與此完全相對照的是,在資本主義的印度,NREGS為就業和生計不足等問題收拾爛攤子,這些問題甚至高增長率都無法糾正;該計劃成為間接的補償工具來彌補印度在結構和策略上所導致的失敗。顯然,雖然它被引導著去創造生產性的資產,事實表明,它大體上是在發揮減輕就業問題的功能,但其影響有限,發展潛力有限,在工資之外為工人帶來的顯著收益有限。如果說中國的項目產生長期的社會投資,印度項目則分配短期的社會消費。多年前,Joan Robinson分析了印度的私人財產制度如何成為其農村有效發展的一個嚴重的約束。而中國的例子則剛好證明了其反面。

假設存在很深的路徑依賴,印度則無法從中國的經驗中學到什么直接的經驗。但中國的案例提供了具有成效的洞見,能幫助我們發現印度案例中的關鍵約束。以這種態度,如果能確定和調查某些干預行為和過程是否能修改、克服以及繞過印度鄉村制度的障礙,必定是很有成果的。在有關制度一致性的辯論這種獨特的情境下,Tinbergen提出了功能社會主義的方法。在這種方法中,規定私有財產形成一攬子的特別權力,特殊的、有問題的權力則通過民主憲政的方式解決,因此使私有財產制度具有了柔韌性。但其他人假設有可能通過一個自發的或革命框架下的集體行動引起制度變革。在印度目前的情形下,需要調查或創新性的處理過程來確認一些這樣的創意是可能的。在關鍵的制度領域若沒有成功的變革,不可能將轉移支付轉變成革新性的投資,從而開始共同地以一個平等主義的方式恢復鄉村的生產性潛能。私有產權的問題需要正面地面對。

這需要我們對NREGS的政治動力和驅動力量進行最后的反思。在政治上,印度可被看成是一個民主的時刻,當務之急是需要選舉民主政治為將要上臺的政治統治者們提供一個動機去關切人民的需求,而這些人民中有超過三分之二的人生活在“每日兩美元”的線下。另一方面,精英們在資源和財政上有束縛。在這種情境中,大規模的、昂貴的以及零和游戲都不會玩得太好。要開拓非零和的空間,需要有共享、溢出、外部性以及有活力的間接努力,這使得看似財政負擔重的干預項目在政治上和經濟上都具吸引力。當然,可以通過掠奪,比如透過漏損和腐敗等靠定期的發大財的肥缺獲得的方式直接獲得好處。而替代的、更具挑戰性的途徑,則是將零和的轉移項目轉變成非零和的、具生產性的、變革性的干預計劃,這需要通過解決潛在的結構和制度方面的約束來實現。這需要在更寬泛的、更智慧的社會和時間范圍內實現政治上的成熟。當代的政治格局中有一些人尋求從一種不費力的民粹主義中獲得即刻滿足,并將就于這種滿足。但在現代印度社會的這種階級結構中,也有一些更成熟的選民可能認識到需要沖破李嘉圖僵局(Ricardian impasse),并擁抱更為激進的、但有益的農村制度革新,來為不斷進行的快速增長保證更可持續的經濟和政治條件。它會走哪條路?本文比較的要旨歸結為“信念”(belief)和“緩解”(relief)的撕搏。在中國,“信念”已像一個馬拉松選手一樣不斷穩步前行;而“緩解”使得印度不斷有錯誤的開始。(責任編輯:徐澍)

Guaranteeing Rural Employment-Tales from Two Countries:Right to Employment in Neoliberal India and Labour Accumulation in Collectivist China

Ashwani Saith1,HUANG Yuqin2(trans.)

(1.International Institute of Social Studies in The Hague,Erasmus University Rotterdam,the Netherlands;2.School of Social and Public Administration,East China University of Science and Technology,Shanghai 200237,China)

This paper compares two massive interventions designed to generate rural employment,that is,the phenomenon of labour accumulation(LA)in rural China in the period of high collectivism preceding the reforms of 1978,and the Indian initiative launched in 2005 the National Rural Employment Guarantee Scheme(NREGS).It is motivated by dual objectives.On the Chinese side,it attempts a reappraisal of the Chinese intervention both in its own right and time frame,and also in terms of its interface with the subsequent era of development.We suggest that it was not just a plain waste,but laid a foundational platform for rural and macroeconomic transformation.On the Indian side,the motivation is to use the Chinese case as a comparator and independent frame of reference and to provide a lateral perspective,identifying some of the limitations of NREGS and its unexploited developmental potential.

labor accumulation(LA);the National Rural Employment Guarantee Scheme(NREGS);rural employment;Sino-Indian comparison

Ashwani Saith(1947-),荷蘭鹿特丹伊拉斯謨大學海牙社會科學國際學院教授(International Institute of Social Studies in The Hague,Erasmus University Rotterdam),主要從事發展、貧困、印度和中印比較研究;黃玉琴(1978-),華東理工大學社會學系副教授,碩士生導師,上海高校智庫社會工作與社會政策研究院研究人員,主要從事性別、家庭、宗教等方面的研究。

C912.82

A

1008-7672(2015)05-0001-15