南海北部深水區鶴山凹陷構造演化及其油氣地質意義

紀沫,楊海長,曾清波

南海北部深水區鶴山凹陷構造演化及其油氣地質意義

紀沫,楊海長,曾清波

(中海油研究總院,北京 100027)

[摘要]鶴山凹陷發育于南海北部陸架邊緣的洋陸過渡殼之上,對其研究尚處于初始階段。通過二維地震資料的精細解釋,綜合分析了凹陷的結構特征、構造演化歷史、古地貌和烴源巖特征。研究表明:根據凹陷結構特征,可將其劃分為北部斷陷區和南部斷坳區2部分;構造演化可劃分為4階段,即陸緣斷拗期、洋殼擴張期、洋殼停滯期和陸緣斜坡期;鶴山凹陷恩平組沉積期為較局限的沉積環境,有利于主力烴源巖的形成;珠海組沉積期,三角洲砂、泥巖及深水濁積扇砂、泥巖是有利儲蓋組合;差異沉降作用導致鶴山凹陷初次掀斜形成一系列近EW向斷層,在鶴山凹陷北部形成背斜型和斷背斜型圈閉,是有利的勘探區帶。

[關鍵詞]南海北部深水區;鶴山凹陷;凹陷結構;構造演化

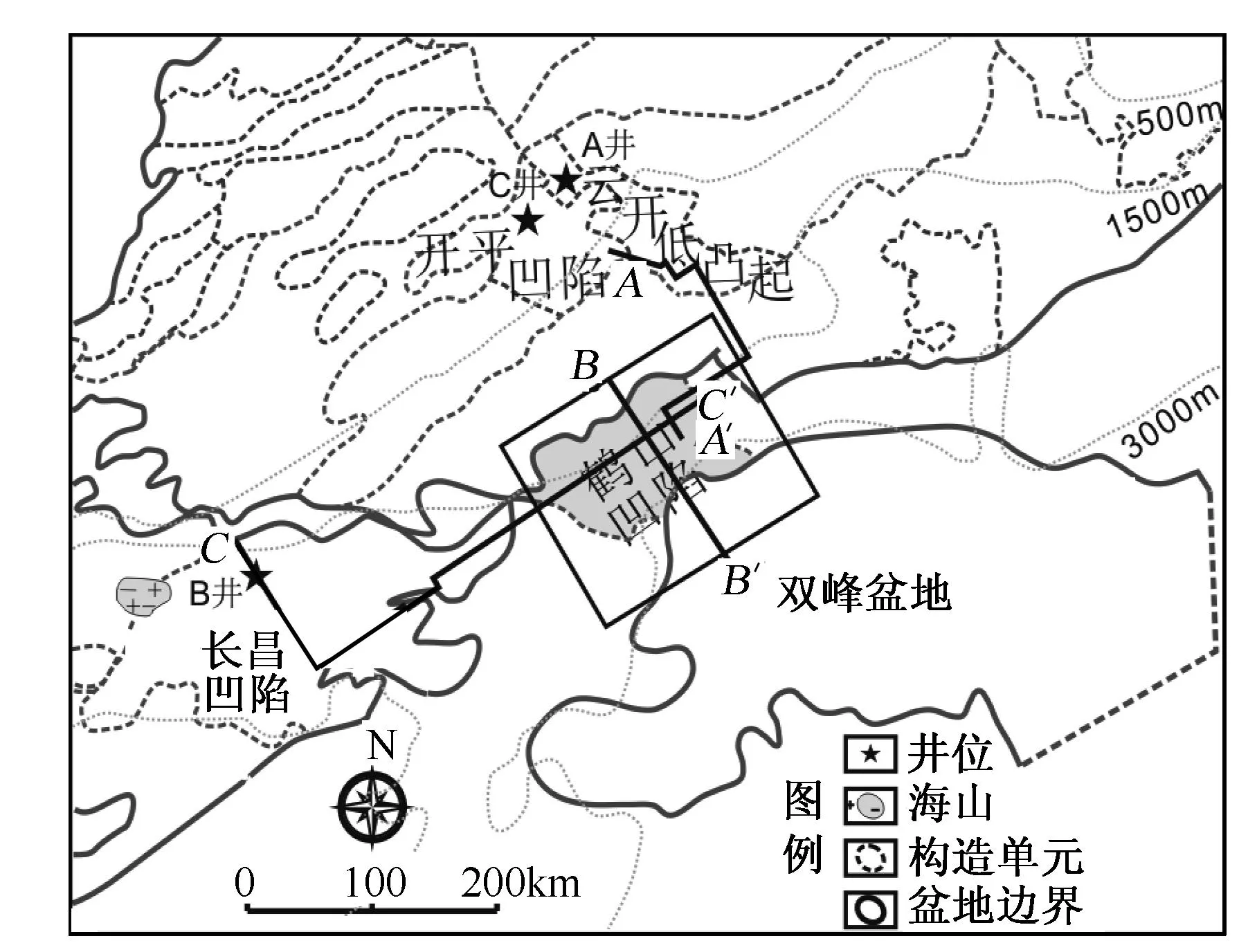

圖1 區域構造單元圖

鶴山凹陷位于珠江口盆地南部隆起西部,西與長昌凹陷相鄰,南與雙峰盆地(南海西北次海盆)相接(圖1),沉積了恩平組(E3e)、珠海組(E3z)、珠江組(N1z)、韓江組、粵海組、萬山組-第四系,凹陷面積4500km2,古近系最大沉積厚度近3700m。鶴山凹陷位于南海北部陸架邊緣地殼強烈減薄的洋陸過渡殼之上,是近年來珠江口盆地在超深水區發現的新凹陷之一,亦是南海北部向超深水邁進的油氣勘探新區。鶴山凹陷大部分地區水深超過1500m,自北向南海水深度逐漸增加,最深處達3000m,屬于超深水區。

南海地區由于特殊的構造位置及復雜的構造發展歷史,其地殼和巖石圈結構獨具特色[1]。伴隨著陸架至陸坡區的巖石圈和地殼厚度的迅速減薄,巖石圈熱流變結構和盆地變形機制產生明顯差異,該差異對深水盆地形成和演化產生了強烈的影響[2]。鶴山凹陷東南側緊鄰雙峰盆地,具有地殼減薄、巖石圈韌性變形、高熱流異常等不同于陸架區凹陷的地質條件,具有特殊的結構特征、構造演化歷史和沉積充填特征。對地殼強烈減薄,高溫背景下、洋陸轉換帶之上沉積盆地的結構特征和構造演化研究,國內外可借鑒的資料較少,尚處于摸索階段[3,4]。筆者主要通過鶴山凹陷內二維地震資料的精細解釋,綜合分析其結構特征、構造演化歷史、古地貌和烴源巖特征,為南海超深水油氣勘探與區域研究提供依據。

1結構特征分析

1.1界面識別

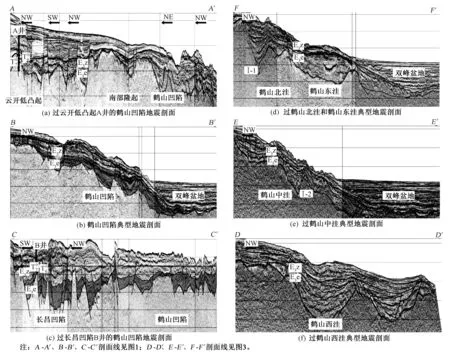

圖2 鶴山凹陷及周邊區域典型地震剖面

1.2結構分析

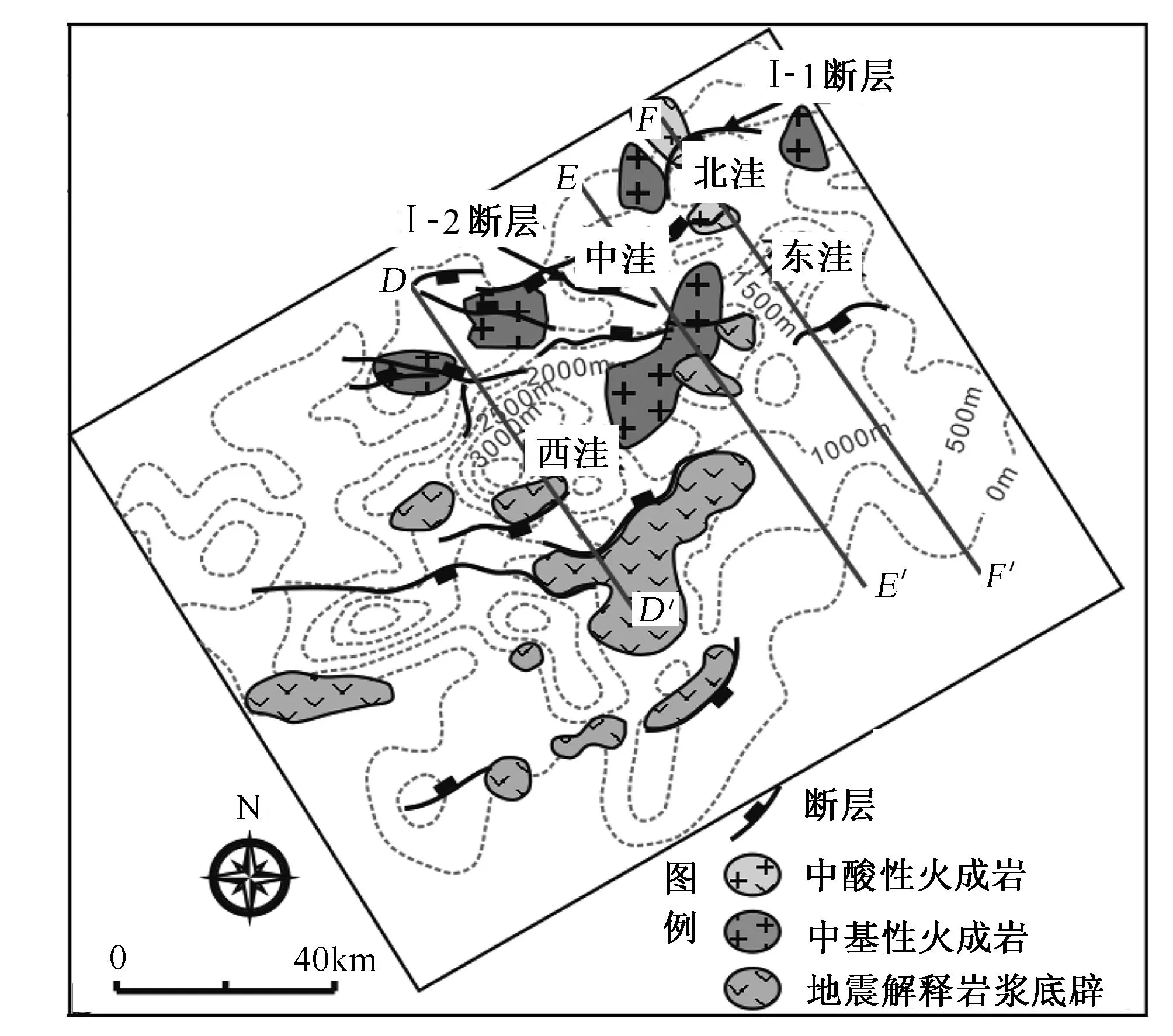

圖3 鶴山凹陷E3e厚度與基底斷裂疊合圖

根據鶴山凹陷E3e厚度與基底斷裂疊合圖(圖3),可將其劃分為西洼、中洼、北洼和東洼。根據凹陷結構特征,可將其劃分為北部斷陷區和南部斷坳區2部分,斷陷區主要包括鶴山中洼和鶴山北洼,斷坳區主要包括鶴山西洼和鶴山東洼。

鶴山北洼受控于NE-SW走向的Ⅰ-1斷層,總體呈半地塹特征,E3e最大厚度發育于Ⅰ-1斷層根部,是鶴山北洼的沉降中心和沉積中心(圖2(d))。鶴山中洼受控于NW-SE走向的Ⅰ-2斷層,是E3e沉積中晚期持續發育的控制沉積的斷層,E3e最大厚度發育于斷層根部,是鶴山中洼的沉降和沉降中心(圖2(e))。Ⅰ-1斷層和Ⅰ-2斷層僅在局部控制了鶴山北洼和鶴山中洼的沉積和沉降中心,對于鶴山凹陷整體的沉積和沉降控制作用不明顯。

鶴山西洼整體表現為巖漿底辟改造的碟型坳陷,斷層對西洼地層厚度的控制作用不明顯,E3e最大厚度發育于西洼中部,是西洼的沉降和沉積中心(圖2(f))。鶴山東洼整體表現為由巖漿底辟所圍限和后期掀斜改造的碟型坳陷,斷層對鶴山東洼的控制作用不明顯,E3e最大厚度發育于東洼的中北部,是東洼的沉降和沉積中心(圖2(d))。

2構造演化分析

2.1基底性質分析

重磁資料顯示[6,7],鶴山凹陷具有重力負異常和磁力正異常,這對于揭示基底性質是一組矛盾的重磁特性。因此,對于鶴山凹陷巖漿巖證據的分析就顯得尤為重要,在地震資料解釋識別巖漿底辟基礎上,結合對南海西北次海盆巖漿巖的研究可見,鶴山凹陷屬巖漿巖的活躍區,巖漿底辟、中酸性巖漿巖和中基性巖漿巖疊置發育(圖3),推測正是由于大規模疊置的巖漿活動,導致了鶴山凹陷在磁力異常上顯示為正異常。綜上所述,鶴山凹陷為洋陸過渡帶韌性基底上發育的經底辟改造的斷坳。

2.2構造演化歷史分析

含油氣盆地的構造演化對油氣成烴、成藏的各種要素起到控制作用,而重建構造演化可以為含油氣盆地的綜合分析、盆地模擬提供可靠的依據。構造演化分析方法主要包括寶塔法、厚度圖法、平衡剖面法、地震屬性恢復法、三維空間法和同一變形體法,其中的關鍵技術在于剝蝕量恢復、去壓實、去褶皺、去壓實校正與古水深校正[8]。由于資料的限制,對于鶴山凹陷的構造演化史重建,重點考慮區域構造背景、巖漿底辟活動、熱沉降作用和古構造定性模擬共4個主要因素。區域上可歸納為39Ma珠瓊運動二幕的斷裂-斷拗活動、32Ma南海西北次海盆活動的巖漿底辟活動、23Ma南海海盆擴張脊向南躍遷的熱沉降作用和16Ma南海擴張結束后的沉降作用共4次主要構造事件[9,10]。重磁和前人研究成果顯示:與南海西北次海盆擴張相伴生的大規模巖漿底辟活動,將碟型坳陷改造為多凸多洼的構造格局;南海擴張后期的熱衰減,引起的差異沉降,導致了鶴山凹陷的整體掀斜。重建南部隆起西段的構造演化史,還需注重古構造的模擬。地震剖面上可見,鶴山凹陷E3z發育陸架坡折三角洲,簡單的層拉平不能滿足古構造重建的需求,只有綜合考慮陸架坡折三角洲發育的古地貌和差異熱沉降所引起的地形差異,從而定性模擬才更為合理。綜上所述,可將鶴山凹陷的構造演化劃分為陸緣斷拗期、洋殼擴張期、洋殼停滯期和陸緣斜坡期共4階段(圖4)。

圖4 鶴山凹陷構造演化模式圖

2.2.1陸緣斷拗期

陸緣斷拗期,即E3e沉積期,凹陷北部以斷裂活動為主,南部以斷拗活動為主,發育濱淺海相沉積;古地貌的恢復有助于構建原始構造格局以及揭示物源與沉積體系的配置關系。目前,古地貌恢復的研究大多停留在定性階段,恢復的精度取決于沉積記錄資料的數量,由構造恢復和地層厚度恢復2部分組成[11]。鶴山凹陷的E3e沉積期古地貌恢復建立在地層拉平的基礎上,利用趨勢外延法補充剝蝕地層。然而趨勢外延法所補充的地層厚度,不足以抵消現今地層最厚處的厚度,恢復的古地貌僅為分隔的洼陷,究其原因,認為底辟作用為基底隆起背景上的巖漿底辟。基底巖性證據表明,基底隆起為玄武巖剛性基底和玄武巖海山,上覆新生代沉積層為披覆沉積,推測玄武巖形成時代可能為古新世或早新生代[12]。E3e沉積期發育較為局限的濱淺海沉積環境,亦有利于主力烴源巖的形成。

2.2.2洋殼擴張期

洋殼擴張期,即E3z沉積期,伴隨雙峰盆地的打開,大規模巖漿底辟活動將凹陷改造為凸洼相間的結構,在鶴山凹陷的南部形成與火山作用相關的巖漿底辟型及地層掀斜型圈閉。差異沉降作用導致鶴山凹陷發生初次掀斜,形成一系列近EW向斷層,在鶴山凹陷北部形成背斜型和斷背斜型圈閉。

E3z沉積期,古珠江攜帶的豐富物源形成了高建設性陸架邊緣三角洲,在南部三角洲外側發育濁積扇沉積,形成了三角洲砂泥巖儲蓋組合及深水濁積扇砂泥巖儲蓋組合。E3z陸架邊緣三角洲底積層、前積層和頂積層結構清晰:底積層為一套席狀平行中振幅,中頻好,連續反射;前積層為中振幅,高頻好,連續反射;頂積層為一套席狀平行中強振幅,中頻好,連續反射。推測其為一套優質儲層,與上覆的N1z深海泥巖構成良好的儲蓋組合。同時,鶴山凹陷東部,陸架邊緣三角洲的前端發育2個大型的深水扇體,是海平面低位時期三角洲前緣砂體發生垮塌滑移,在陸坡中下部形成的大型扇體沉積。三角洲前積層中明顯可見多期次下切溝谷,為扇體發育的物源通道。扇體呈典型的溝谷狀充填,中間厚、兩側薄,內部為一套向兩翼超覆的強振幅差連續反射。E3z大型深水扇體發育于半深海環境,其周緣被厚層深水泥巖包圍,形成了良好的巖性圈閉體。

2.2.3洋殼停滯期

洋殼停滯期,為N1z沉積期,南海海盆洋中脊向中央海盆躍遷,雙峰盆地擴張停止,熱沉降作用造成雙峰盆地的相對下陷,使鶴山凹陷再次發生整體掀斜。地震剖面上,鶴山凹陷和雙峰盆地N1z厚度基本相當,為一套穩定的半深海-深海泥巖蓋層。

2.2.4陸緣斜坡期

陸緣斜坡期,南海海盆的熱沉降作用導致鶴山凹陷成為懸掛于陸緣斜坡的殘留凹陷,鶴山凹陷與雙峰盆地沉積地層發生反轉,陡傾的地形導致晚期沉積物未在鶴山凹陷沉積。雙峰盆地發育巨厚的晚期沉積物,橫向上同期發育多條深水水道-水道間沉積,縱向上持續發育多期深水水道-水道間沉積,為10.5Ma以來中央峽谷沿西沙海槽進入雙峰盆地形成的深水扇,暫命名為“雙峰扇”。

3油氣地質意義

鶴山凹陷E3e沉積厚度大、埋深大,經古地貌恢復為凸洼相間,分隔洼陷的構造格局。E3e沉積期為較局限的沉積環境,有利于主力烴源巖的形成,是烴源巖發育的主要層位。E3z沉積期,凹陷構造演化由斷拗向陸架坡折過渡,珠江攜帶的豐富物源形成了高建設性陸架邊緣三角洲,在南部三角洲外側發育濁積扇沉積,形成了三角洲砂泥巖儲蓋組合及深水濁積扇砂泥巖儲蓋組合;伴隨雙峰盆地的打開,在鶴山凹陷的南部形成與火山作用相關的巖漿底辟型及地層掀斜型圈閉,盡管圈閉面積較大,但巖漿底辟型圈閉CO2充注的勘探風險也較大;差異沉降作用導致鶴山凹陷發生初次掀斜,形成一系列近EW向斷層,在鶴山凹陷北部形成背斜型和斷背斜型圈閉,圈閉發育層位多,構造面積大,是有利的勘探區帶。值得注意的是,雙峰盆地發育巨厚的晚期沉積物,為10.5Ma以來中央峽谷沿西沙海槽進入雙峰盆地形成的“雙峰扇”,其儲層物性不遜于同期中央峽谷水道砂體,是一個新的有利勘探領域。

4結論

1)根據凹陷結構特征,可將鶴山凹陷劃分為北部斷陷區和南部斷坳區2部分,斷陷區主要包括鶴山中洼和鶴山北洼,斷坳區主要包括鶴山西洼和鶴山東洼。

2)鶴山凹陷的構造演化歷史重建,需考慮區域構造背景、巖漿底辟活動、熱沉降作用和古構造定性模擬共4個主要因素。鶴山凹陷構造演化可劃分為4個階段,即陸緣斷拗期、洋殼擴張期、洋殼停滯期和陸緣斜坡期。

3)鶴山凹陷恩平組沉積期為較局限的沉積環境,有利于主力烴源巖的形成。珠海組沉積期,三角洲砂泥巖儲蓋組合及深水濁積扇砂泥巖是有利儲蓋組合;差異沉降作用導致鶴山凹陷初次掀斜形成一系列近EW向斷層,在鶴山凹陷北部形成背斜型和斷背斜型圈閉,圈閉發育層位多,構造面積大,是有利的勘探區帶。

[參考文獻]

[1]姚伯初, 萬玲. 南海巖石圈厚度變化特征及其構造意義[J]. 中國地質, 2010, 37(4): 888~899.

[2]朱偉林, 鐘鍇, 李友川, 等. 南海北部深水區油氣成藏與勘探[J]. 科學通報, 2012, 57(20): 1833~1841.

[3]石寧, 袁立忠, 劉軍, 等. 鶴山凹陷烴源巖分布特征研究[J]. 斷塊油氣田, 2013, 20(5): 556~559.

[4]劉軍. 南海北部超深水區鶴山凹陷古近系沉積充填特征分析[J]. 石油天然氣學報(江漢石油學院學報), 2013, 35(7): 15~18.

[5]張義娜, 張功成, 梁建設, 等. 瓊東南盆地長昌凹陷漸新統崖城組沉積充填及烴源巖特征[J]. 海洋地質前沿, 2012, 28(5): 7~14.

[6]李春峰, 宋陶然. 南海新生代洋殼擴張與深部演化的磁異常記錄[J]. 科學通報, 2012, 57(20): 1879~1895.

[7]王萬銀, 張瑾愛, 劉瑩, 等. 利用重磁資料研究鶯—瓊盆地構造分界及其兩側斷裂特征[J]. 地球物理學進展, 2013, 28(3): 1575~1583.

[8]久凱, 丁文龍, 李春燕, 等. 含油氣盆地古構造恢復方法研究及進展[J]. 巖性油氣藏, 2012, 24(1): 13~19.

[9]Taylor B, Hayes D E. Origin and history of the South China Sea basin [J]. AGU Geophys Monogr, 1983, 27: 23~56.

[10]吳景富, 張功成, 王璞珺, 等. 珠江口盆地深水區23.8Ma構造時間地質響應及其形成機制[J]. 地球科學(中國地質大學學報), 2012, 37(4): 654~666.

[11]龐軍剛, 楊友運, 李文厚, 等. 陸相含油氣盆地古地貌恢復研究進展[J]. 西安科技大學學報, 2013, 33(4): 424~430.

[12]魯寶亮, 王璞珺, 張功成, 等. 南海北部陸緣盆地基底結構及其油氣勘探意義[J]. 石油學報, 2011, 32(4): 580~587.

[編輯]鄧磊

[引著格式]紀沫,楊海長,曾清波.南海北部深水區鶴山凹陷構造演化及其油氣地質意義[J].長江大學學報(自科版) ,2015,12(17):19~23.

14 Reservoir Characteristics and Evaluation of N1j Sand-shale Rock in Tuzi Gas Field of Tarim Basin

Chen Jie,Bao Qiang,Luo Qihou,Wang Hongfeng,Zheng Shufen,Yu Yan (FirstAuthor’sAddress:TheGeologicalExplorationandDevelopmentResearchInstituteofChuanqingDrillingCompany,Chengdu610051,Sichuan,China)

Abstract:The data analysis of core,slice,scanning electron microscope,mercury intrusion and physical property indicated that the main reservoir lithology in N1j was brown argillaceous siltstone and siltstone, the clastic constituents were mainly debris, its grain was mainly of silt grade,its sorting was mid-good with higher maturity.The reservoir space type was mainly intergranular dissolved pore and fractures were not developed, the pore throat type was narrow and necking one.Comprehensive analysis shows that the sedimentation is the most important parameter to control the reservoir quantity, where the reservoir is continuously developed there are different reservoirs developed in different facies zones.The second important control parameter is diagenesis,there are various of reservoir types with complex pore structures.Based on the study,the evaluation criteria of each type of reservoir are established for evaluating the reservoirs in the area.

Key words:reservoir characteristics;sedimentary faceous;diagenesis;structure;comprehensive evaluation

[作者簡介]謝剛平(1962-),男,博士,高級工程師,主要從事油氣地質勘探綜合研究,xiegangping@126.com。

[收稿日期]2015-02-10

[文獻標志碼]A

[文章編號]1673-1409(2015)17-0019-05

[中圖分類號]TE121.2