漫談曼生“瓢提壺”的人文氣息

顧磊磊(宜興214221)

漫談曼生“瓢提壺”的人文氣息

顧磊磊

(宜興214221)

紫砂壺自誕生以來便一直與中華傳統文化一脈相承,其文化屬性決定了深刻的情感寓意,這也是其區別于一般手工藝品的獨到之處所在。浸潤著溫暖的茶湯,紫砂壺氤氳歲月流長,將豐富的內容滲透進濃濃底蘊,從而生發出妙趣無限的共鳴力。

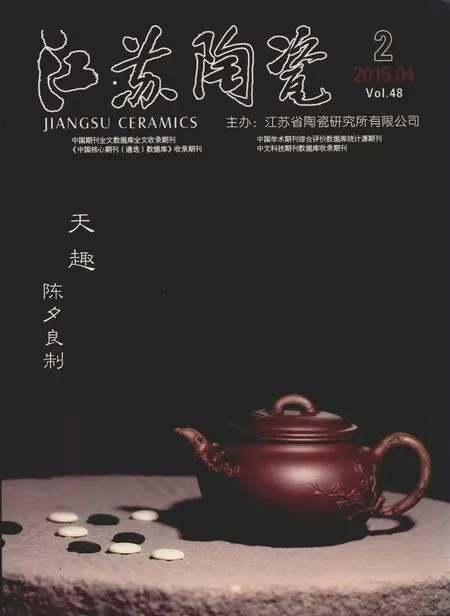

在漫長的紫砂壺發展歷程中,陳曼生可以說是一位具有承上啟下歷史意義的重要文人,他將紫砂壺的人文意義提升到了一個空前的高度,其影響力一直延續至今。其中,“曼生十八式”就是由他設計,紫砂藝人楊彭年、楊鳳年兄妹親手制作的十八種經典紫砂壺款式,這些作品將金石、書畫、詩詞與造壺工藝融為一體、相得益彰,開創了文學書畫篆刻與壺藝完美結合的先河,也因此在壺史上留下“壺隨字貴,字依壺傳”的美談。“瓢提壺”(見圖1)就是“曼生十八式”中的一款,其形態生動、風格古樸,詩文篆刻遒勁入壺,給人以強烈的藝術沖擊感,作為“曼生壺”的典型,“瓢提壺”歷來就是制壺行家們十分熱衷于模仿的壺型之一,現以這款“瓢提壺”為例,具體談一談其所蘊含的人文氣息。

圖1 瓢提壺

“瓢提壺”在表現人文氣息時,十分注重從具體的造型和裝飾方面來對抽象內涵予以詮釋,使之內蘊飽滿而不空乏,思想情感極具說服力。此壺造型簡潔、別致,是瓢形和“東坡提梁形”的結合,經過提練和重鑄,瓢和提梁皆產生了質變,更加古雅秀美,另有一番風韻。壺身銘文“煮白石,泛綠云,一瓢細酌邀桐君。曼銘頻迦書。”使紫砂壺和詩、書合為一體,魅力無限。

紫砂壺造型千姿百態,“方匪一式、圓不一相”,不同的形態適應著不同的審美標準和人文需求,因此,造型作為實質性的固態存在,它的作用是至關重要的。造型的類別大致上有光貨、花貨和筋囊貨之分,其中的花貨又稱自然形體,其原型便來源于自然界中人或物,或直接將某一種對象的典型物演變成壺的形狀,或在壺身筒上選擇恰當的部位,用雕刻等裝飾手法把某種典型的形象附貼上,總而言之講究“源于自然而高于自然”的特性。“瓢提壺”主體造型便是典型的花器,其壺身豐潤飽滿,猶如一只成熟蒂落的瓢瓜,壺身為瓜身,壺鈕為瓜蒂,壺嘴和提梁好似伸展的瓜藤,整體搭配統一和諧,惟妙惟肖。整體造型以瓢瓜原形為基礎,經由藝術手法提煉精髓,但卻依舊保持著它的自然原貌,腎狀卵圓形壺身與瓢瓜之貌幾乎一致,卻更添輕盈;一只瓜蒂作壺鈕,既保持了瓜的形狀,又滿足壺型所需,可謂形神皆備;提梁為“東坡式”,頂部承橫梁,前端上翹,底部承托兩段豎梁,分別支撐于壺口兩側,其布局安排恰到好處,設計風格簡巧虛空,又與瓜藤形態神似,可謂巧奪天工。整壺造型不僅形象生動,更具有適度性的藝術夸張,個性鮮明。

“瓢提壺”延續了“東坡提梁壺”的風格款式,從而在造型上流露出濃郁的東坡遺風,令人神往不已。蘇東坡是古代文人的代表和榜樣,此壺巧妙滲透這一內涵元素,達到無聲勝有聲的表達效果。但是該壺對于人文氣息表達的至高境界則體現在壺身的陶刻裝飾上,陶刻,簡而言之就是以刀代筆、以刻代繪,在紫砂壺上形成書畫和金石的質感。此壺的畫龍點睛之筆便是壺身所刻“煮白石,泛綠云,一瓢細酌邀桐君。曼銘頻迦書。”其字體古樸蒼勁,筆筆用力均恰到好處,仿佛具有了生命氣象一般,從字里能夠窺見數百年歷史風云,每一個字的布局均十分合理,好似嵌入壺體的烙印,不僅營造出濃郁的書卷氣,更使整把壺猶如一本卷帙浩繁的書,散發出令人向往的人文底蘊。同時,所刻文字內容也十分切壺、切題,并非一種敷衍,而是巧妙地將紫砂壺與品茗煮茶這一茶事結合起來,更添生活氣息,這也是創作時的真情流露,使人們細觀此壺便可感知一份由衷的溫暖,陶刻文字裝飾不僅沒有使整個壺面增添繁復感,反而因此更具藝術效果,美感呼之欲出。

品鑒古人經典,更在于今朝努力。紫砂壺經名師巧手造出,不媚不俗、樸訥溫嫻,富有濃郁的人文氣息,為國人品茗最理想的茶具,紫砂壺的藝術價值和文化品位是十分重要的元素,對于制壺人而言,應不斷提升自身的藝術和人文修養,滿足不斷提高的壺藝標準,創作出更多具有人文價值的紫砂壺。

收稿日期:2015-01-26