康熙三年的賣官副實收

儲建中

康熙三年的賣官副實收

儲建中

在中國歷史上,買官賣官本就是件稀松平常的事。這是因為,不管皇帝還是大臣,作為賣者,把手中權力或資源變成白花花的銀子,供自己和家人享用,當然是件快樂無比的事。而作為買者,就因為“官”比“民”多一張嘴,據字形,天生就能支使人,管理人,更能多得利益。所以在歷史上,買官者如過江之鯽,賣官者也比比皆是。這一點,雖有科舉,也不能禁止。

到了清朝,買官賣官發展到了極致。

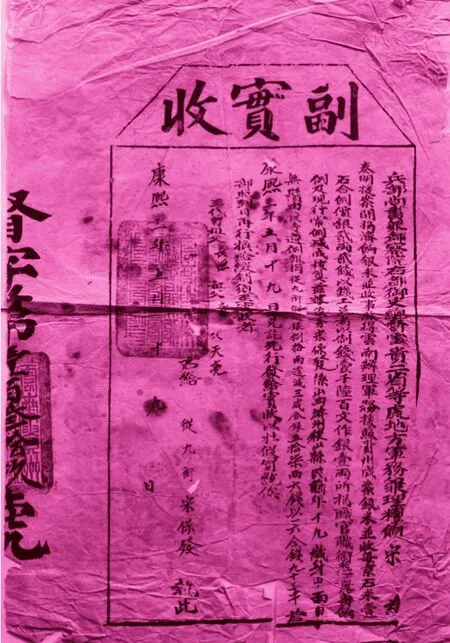

現在我要說的是一件康熙三年(1664年)賣官的副實收藏品,先把內容照錄如下:

兵部尚書兼都察院右都御史總督云貴二省等處地方軍務兼理糧餉宋為

奏明援案開捐濟餉銀米并收事,照得云南辦理軍務援照貴州成案銀米并收每京石米一石合例價銀貳兩貳錢,以錢上兌者以制錢一千六百文作銀一兩,所捐職官職銜悉遵籌餉例及現行常例減成核算。茲為俊秀宋保發,系山西絳州稷山縣民籍,年十九歲,身中面白,無須,由俊秀遵例報捐,從九銜例定銀捌拾兩遞減三成,合銀伍拾柒兩六錢,以一六合錢九十三串,于康熙三年五月十九日上兌訖,先行發給實收,以杜假冒統俟。

部照到日再行換給,繳銷須至實收者。三代:曾祖父長恒祖父九齡父天亮

右給從九銜宋保發執此

康熙三年五月十九日

騎縫處有“督字第壹佰叁拾玖號”等字樣,并有云南貴州總督府朱紅大印兩枚。

關鍵詞:現在,我們先看幾個

首先,這個副實收是兵部尚書兼都察院右都御史總督云貴二省等處地方軍務兼理糧餉的總督府為一個買官的山西小子宋保發所頒發的。

其次,賣官捐官有定例,不能胡來,即京米一石,“京”當然是指北京了,一石京米折銀二兩二錢,一兩銀子兌制錢一千六百文。

三是當事人宋保發為山西絳州稷山縣人,是一個十九歲的小伙子,身材中等面色泛白,不長胡子。

四是買官按定例應交捌拾兩銀子,但可以并給予了優惠百分之三十的待遇,即交銀子伍拾柒兩六錢就可以了,但要在五月十九日當天交足。

五是記載了宋保發以上三代人的各自姓名,想必是類似今日的信息錄入,以保證真實并能查考。

我們知道,康熙三年為1664年。查《清史編年》,這一年,朝廷府庫實力大增,僅征銀一項就達二千五百八十萬七千六百二十九兩。按說,朝廷這時是不缺錢的,不像后來的光緒朝,銅錢鑄得比麻紙還薄。查康熙這一

年的活動,也未頒布買官賣官的定例,沒有任何記載,但兵部或云貴總督府卻在不斷賣官,以至于收據的流水號已到了一百多號,如果都以宋保發交銀為例,那銀兩肯定是相當大的一個數目。其次,考察交易過程,這個買賣倒也公平,我無爾詐,爾無我虞。你交錢,我給官,雖然不大,只是從九品,大約就是今天的副主任科員或科員之類的基層干部,但畢竟是登堂入室,成了官家人序列的一員,并在身份上脫離了民籍,即使候補,也可在百姓和親友中吆五喝六了。

現在回頭再說點收藏的事:

筆者手中的文件藏品,于2010年夏季從民間購得,白麻紙雕版印刷再加蓋朱紅官印,高48cm,寬33cm。雖經歷350年的風雨洗滌,戰亂災禍,但基本完好無損,品相大約有九品。得到這一珍貴歷史文獻后,那年夏天,筆者在北京潘家園請教了諸多藏友,并在店鋪和地攤反復周游,均未發現清早期大約與此年份不相上下的東西。相反,倒是發現咸豐、同治、光緒時候的不少“副實收”,當然也看了幾件“正實收”。關于“實收”的概念,我的理解是同今天政府給出的發票之類的東西類似,它表示著你同某一官府就買官捐官一事達成了協議,以合同的形式固定之后,“副實收”應歸民間個人,“正實收”交回官府。但是,據藏友講,潘家園流通買賣的,以“正實收”為多,也就是官家出來的為主,而民間個人的“副實收”極為罕見,且那些正實收大體都是清晚期的東西。

這樣就有了不少故事:

比如藏友李某將手中的一件“正實收”,為同治年間僧格林沁家族捐官的文獻,以1.6萬元的價格賣給了通遼一位藏友。我曾見過那件藏品,紙質純白綿密干凈,品相一流,也為雕版印刷,差不多對開一張紙那么大,看著確實讓人心儀萬分。

另外,筆者在潘家園一王姓店鋪中看到一副山西過來的“實收”印刷木刻雕版,樣子拙樸厚重,但翻起來看,里邊版上文字卻異常靈動,雖為光緒早年的東西,但放至今天也殊為不易了。不過,要價太高,筆者手中銀兩不足,只好討價還價一番作罷。

還有,近年來網上常有清中晚期“正實收”“副實收”之類的東西買賣,價錢大致在500元至1000元左右,個別年份高,品相好的在2000元上下。我想說的是,這一方面說明整個清代買官賣官是十分猖獗,特別越到晚期,如同治、光緒、宣統時,此類事情幾如恒河沙數。因為賣官不只是皇帝發財,維持用度,也是各類官府和大官僚致富的門路之一。既然皇帝允許,那么大家就一起賣吧,既能充實朝廷府庫,更能肥一己之利,還能給那些地主士紳們帶來一些飛黃騰達的機會,何樂而不為呢?

當然,窮人是萬萬不能為和不可為的。因為你手中無銀兩,即使有也要先來養家糊口,哪有余錢用來捐官?

另一方面,21世紀以來,隨著收藏熱的興起,民間買賣收藏歷史文獻已蔚然成風,一來老百姓手中有了一些閑錢,沒有好的投資方向,作一點文物生意何嘗不是選擇?二來文化的根脈在往深往遠處扎,這無論如何是件好事,余脈流風,兼容并蓄不正是中華文脈根系發達的體現嗎?

最后,還想說的是,由于眾多藏家的努力和實物的不斷出現,使我們對清代官制有了一個較為清晰的認識,應該指出,買官賣官弊多利少,貽害無窮。雖然朝廷和官僚中飽私囊,享榮華富貴,但卻加速貧富兩極分化,進而加劇社會矛盾,最后走向社會分裂,正應了《左傳》中的那句話,民聞公命,如逃寇仇。

居民養老金省際差距最高達10倍:

據《經濟參考報》報道,城鄉居民養老保險待遇由兩部分組成:第一部分是基礎養老金,最低標準由中央統一規定,為目前每人每月55元;第二部分待遇是個人賬戶養老金,是個人在60歲以前繳納的養老保險費,再加上政府的補貼和其他來源資金。

制度建立以來,各地基礎養老金標準不斷調整。目前全國城鄉居民月人均領取養老金約90元,較制度建立之初提高了35元。

統計發現,各地提高基礎養老金標準幅度不一,目前最高的是上海,為每月540元,北京、天津也已經分別提高到了430元和220元。相比之下,部分省份的基礎養老金卻5年未漲,如吉林、河北、安徽等省份,目前仍然執行2009年中央政府規定的55元標準。省際差距因此最高達10倍左右。

孔慶東名譽權案敗訴:

《新華每日電訊》刊登馮惠文的文章說,因在電視節目中以“到底是教授還是野獸”等言辭評點北京大學教授孔慶東,南京廣播電視臺主持人吳曉平被對方告上法庭。北京市海淀區法院一審駁回孔慶東全部訴訟請求。法院特別指出,基于公共利益的考慮,應當允許公眾對公眾人物的行為提出合理的質疑、指責甚至刺耳的批評。

法院認為,批評總會使被批評者在精神上產生挫折感乃至精神上的痛苦、傷害,容易產生名譽權糾紛,但對社會而言,新聞評論是大眾表達意見、交流思想以及開展新聞輿論監督的重要途徑,這決定了我們對于新聞評論應適度寬容,慎重認定侵權。

養老保險破除雙軌制改革實施:

2014年12月,國務院副總理馬凱代表國務院向第十二屆全國人大常委會第十二次會議作出關于統籌推進城鄉社會保障體系建設工作情況的報告。報告指出,機關事業單位與城鎮職工統一的養老保險制度改革方案已經國務院常務會議和中央政治局常委會審議通過,公務員養老保險由單位和個人繳納。

馬凱表示,改革的基本思路是一個統一、五個同步。一個統一,即黨政機關、事業單位建立與企業相同基本養老保險制度,實行單位和個人繳費,改革退休費計發辦法,從制度和機制上化解雙軌制矛盾。五個同步,即機關與事業單位同步改革,職業年金與基本養老保險制度同步建立,養老保險制度改革與完善工資制度同步推進,待遇調整機制與計發辦法同步改革,改革在全國范圍同步實施。

何謂新常態?

《經濟日報》評論員文章是這樣表述的:新常態之“新”,意味著不同以往;新常態之“常”,意味著相對穩定,主要表現為經濟增長速度適宜、結構優化、社會和諧;轉入新常態,意味著我國經濟發展的條件和環境已經或即將發生諸多重大轉變,經濟增長將與過去30多年的高速度基本告別,與傳統的不平衡、不協調、不可持續的粗放增長模式基本告別。