極化SAR發展需求及其目標識別關鍵技術

陳 曦 吳 濤 陶 利 鐘雪蓮

(中國電子科技集團公司第三十八研究所,安徽 合肥230088)

0 引言

雷達經過幾十年的發展,已證明能夠從干擾中探測目標的存在、測量目標的位置及運動軌跡,被認為是對目標檢測、測距和跟蹤的強有力的工具[1]。隨著雷達探測系統的不斷發展,目標和環境狀況也日趨復雜。因而,僅僅發現目標存在和確定其位置還不能滿足作戰要求。現代雷達除了具備發現和定位功能外,還需要有目標識別功能,“目標識別”是一個含義廣泛的術語,包括“目標分辨”、“目標分類”和“目標辨認”等。

極化合成孔徑雷達(PolSAR)的發展是雷達理論和技術發展的產物,是涌現出的新理論、新技術之一,是現代雷達技術發展主要成就之一[2-3]。極化合成孔徑雷達可以工作在不同的收發極化組合下,具有比單極化SAR信息含量高的特點。它可以用測量的極化散射矩陣完全表征在特定姿態和觀測頻率下目標的極化散射特性,并且電磁波的極化組合對目標的形狀、尺寸、結構、材料等比較敏感,因此如果在雷達目標識別過程中考慮極化技術將會明顯改善成像雷達獲取目標各種信息的性能,在目標增強、目標檢測、目標識別、目標抗干擾以及隱身和反隱身中有著巨大的應用價值[4-8]。

1 極化SAR系統的發展需求

目前極化SAR系統發展水平的高低已經成為衡量一個國家綜合國力水平的重要標志之一,其發展受到各國越來越多的重視,這也表明SAR回波中除幅度、相位、多普勒頻移以外的第四特征—極化特征已開始得到開發利用。隨著SAR傳感器分辨率的不斷提高,傳感器模式、波段和極化方式的多元化,SAR圖像中的目標信息也呈現爆炸性的增長,目標由原來單通道單極化中低分辨率圖像上的點目標,變為了具有豐富細節特征和散射特征的面目標,這一方面使得對目標進行更細致的解譯和識別工作成為了可能,同時也使得目標特征的數量種類和不確定性大為增加,因而傳統的目標檢測和識別所使用的特征和檢測識別方法已經不能滿足實際應用的需要,必須對目標檢測和識別中的關鍵技術進行攻關,加快數據處理速度,提高識別的精度,以更好地適應日益復雜的信息獲取需求。

1.1 極化定標

定標要求能從所收集的數據中獲得整個系統參數的準確定量的描述,經過校正后的SAR圖像應當具有逐日逐幅的可重復性,圖像幅內和各通道之間的穩定性,以及已知的、合理的精度。對于多極化合成孔徑雷達,除了常規SAR需要測量的定標參數,還需要測量極化通道串擾,極化通道之間的不平衡度和不同極化通道之間的相對相位關系等。

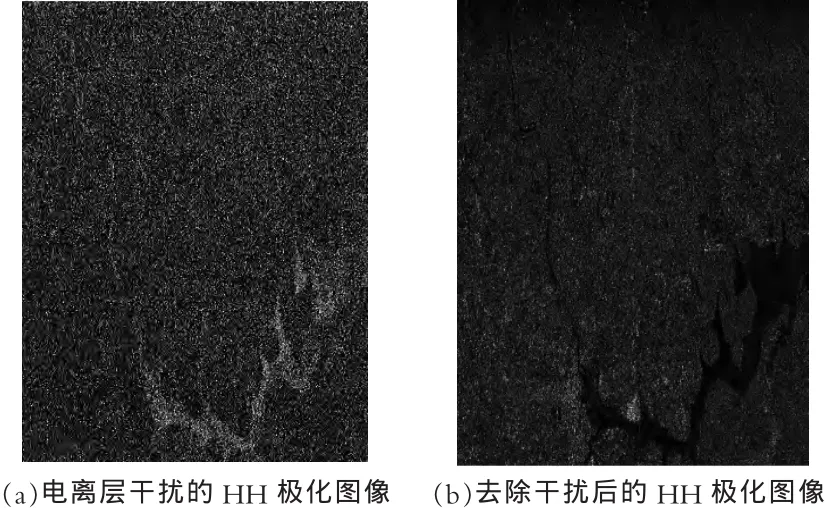

一般來說,可以采用散射矩陣已知的點目標和分布目標來進行極化定標。點目標通常采用人工定標器(如三面角、二面角等)和極化有源定標器,為了得到極化定標參數,至少需要三個不同類型的定標器。但一個點目標只能定標它附近很小的區域,在整個測繪帶中就需要大量點目標。如果一個標準的分布定標目標存在,則上述問題可以避免。由于采用極化散射計可以很精確地測得分布目標的Mueller矩陣,因此這類算法的定標精度是可測的。另外,比如亞馬遜熱帶雨林,同時滿足反射對稱、旋轉對稱和方位對稱特性,面積分布廣闊且均一,是理想的星載極化SAR系統的定標目標。但分布目標定標算法依賴于人們對各種地物極化特性的深刻理解,可供作為極化定標目標的地物不容易選擇。對于機載系統平臺,類似于熱帶雨林的分布目標更不易獲得。因此,就目前實際情況來說,極化定標多采用混合式定標,即結合點目標定標和分布目標定標的特點,通過系統模型假設(如天線互易即Shv= Svh、收發系統畸變一致)和地物散射特性假設(如方位向對稱)直接從數據本身得到相位不平衡和串擾因子,只用一個三面角定標器完成通道間相對幅度不平衡的定標。該方法使用非常簡便,由于減少了使用點目標的數量,因此對于點目標的性能要求大大降低,現在獲得的極化定標過的SIR-C數據均采用此算法,其極化定標思想也成為日后各國改進極化定標方法的基礎。顯而易見,如何利用極化數據本身獲得盡可能多的系統畸變參數是極化定標的發展目標也是難點所在,這樣在降低對極化SAR系統的定標假設要求的同時,增強了極化定標算法應用于不同極化SAR系統、不同地物場景的通用性和魯棒性。另外,在發展星載極化SAR系統(特別是波長較長的系統)時,還需要考慮極化電磁波穿過電離層引起的法拉第旋轉,如果系統串擾小于-30dB或串擾穩定且可測時,可以從極化原始數據中測得法拉第旋轉角,完成極化數據的校正,如圖1所示,日本的ALOS-PALSAR衛星已使用了該技術。

極化SAR系統與單極化SAR系統的一個重要區別就是它們獲取的數據必須定標,確保水平極化波和垂直極化波之間或入射波與散射波之間的相干性,從而實現目標散射特性的有效解釋。也就是說極化定標后的數據才能真實反映地物目標的散射特征。

圖1 極化圖像去電離層干擾

1.2 極化目標分解

極化目標分解是為了更好地解譯極化數據而發展起來的,也是提取目標極化散射特征的一種有效手段。對極化SAR數據進行分析,可以有效地提取出目標的散射特性,從而實現極化SAR數據的地物目標分類、檢測和識別等其他應用,其理論核心就是極化目標分解。

目標分解定理最早由Huynen提出,它有助于利用極化散射矩陣揭示散射體的物理機理,促進對極化信息的充分利用,目前國外已相繼發展出多種目標分解的方法,在將極化信息引入SAR及ISAR成像識別也取得相當程度的進展。國外學者利用機載極化SAR數據對機場內的目標進行Cameron分解和目標識別,其研究表明:瀝青路面具有非互易散射體性質;停放在機場上的一架Fokker27雙引擎噴氣機,其機體(圓柱體)呈鏡面反射,水平和垂直尾翼是雙面反射體;還分析出地面與機體的兩次反射、地面與機翼及發動機的四次反射等。利用目標極化散射特性進行艦船檢測也有應用,由于海洋主要由柱面散射構成,而船只主要由球體、二面角和螺旋體組成,通過極化目標分解技術,可以將船只結構與極化散射特征聯系起來,建立船只的極化模型庫(極化ISAR)來實現船只的檢測或辯識,如圖2所示,這種方法類似于常規SAR目標識別中的模型匹配方法。在國內,國防科大在全極化、高距離分辨力雷達體制背景下,研究了光學區雷達目標極化特性。利用極化分解將復雜的飛機目標分解為三個簡單目標,并提取描述三個目標關系的特征參數去識別四類軍用飛機目標。

圖2 不同方位角的Cameron船只分析(L波段)

目標的極化特性與其形狀結構有著本質的聯系,可反映目標表面粗糙度、對稱性和取向等其他雷達參數不能提供的信息,是完整刻畫目標特性不可或缺的。隨著極化和高分辨測量技術的發展,分辨單元越小,它含有的散射中心的數目就越少,對目標結構特性的刻畫就越細致清晰,將極化與高分辨技術結合的雷達識別技術成為復雜目標識別的一個重要分支,為更加深入地研究地物目標提供了重要的依據,極大地增強了SAR對目標信息的獲取能力。

1.3 極化干涉

極化干涉SAR技術思想起源于1998年 Papathanassiou、Cloude等人利用SIR-C/X-SAR數據研究了頻率、極化對相干性的影響,發現干涉相干性強烈依賴于極化狀態的變化。隨后提出了極化干涉相干最優理論,即尋找兩幅干涉圖像的最佳極化狀態組合,以期得到最大的干涉相干性。

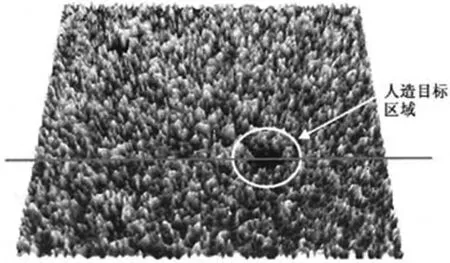

圖3 森林和人造目標高度的三維圖

目前極化干涉SAR技術主要的應用領域包括植被參數反演、地物分類以及高精度DEM的獲取。但隨著極化干涉SAR技術的深入研究,人們也開始著手研究人造目標的檢測。利用雷達識別森林覆蓋下的靜止目標是一個經典的隱藏目標探測問題,傳統的雷達探測方法是盡可能地降低所用傳感器的頻率,使雷達波能夠對樹冠有足夠的穿透性,并且對隱藏目標有足夠的響應。這些方法主要是利用雷達的后向散射強度信息。考慮到隨機體散射(即植被)的干涉相干系數與極化狀態無關,若植被下存在隱藏目標則其干涉相干系數將隨極化狀態的變化而變化,并且在復相干平面上是線性的。根據這一原理,可以利用干涉相干系數作為觀測量進行目標檢測,設計一個可以壓制植被冠層后向散射回波同時保留來自隱藏目標回波的濾波器,從而達到探測隱藏目標的目的,如圖3所示。此外,為了獲得植被覆蓋下諸如建筑、汽車等人造目標的信息,還有必要深入研究植被覆蓋下的人造目標對電磁散射模型的影響以及可以準確地描述帶有人造目標的植被區域的散射模型。

由于極化對目標的形狀和方位敏感,干涉對目標的空間分布和高度敏感,因此,通過極化和干涉信息的有效組合可以同時提取觀測對象的空間三維結構特征信息和散射信息,實現了觀測空間的擴展,并且能從數據中分離出來自不同高度的不同散射機制的特征分量,有效地減少分辨單元內有效散射中心高度差引起的去相關。自1998年極化干涉理論的提出以來,極化干涉SAR技術逐漸成為SAR信息處理領域研究的新熱點。在2003至2011年間,歐空局(ERS)每隔一年舉辦全球范圍的POLINSAR研討會,吸引了世界各國學者和專家參會,并發表大量的研究成果。

2 結語和展望

隨著高科技的發展及其在現代戰爭中的應用,電子對抗的斗爭越來越激烈,雷達面臨的干擾與反干擾的形勢也越來越嚴峻。近幾年來的幾場局部戰爭表明,在干擾條件下雷達的作戰性能難以發揮。利用極化信息不僅能有效地反電磁干擾、雜波干擾,而且具有反低空突防、反隱身和提高目標識別可靠性等功能,從而可以大幅度提高雷達作戰性能,因此極化信息被利用的優勢越來越突出。

然而,由于在SAR系統研發方面,我國要落后國外發達國家數十年以上,這也導致相應的理論研究以及技術應用的滯后。因此,為了縮短與國外發達國家之間SAR系統研制的差距,并加快發展應用研究以及對地觀測產業化技術的開發能力,需要進一步細化高分辨率、多極化SAR衛星有效載荷系統研制要求,建設星載SAR系統集成聯試、測試和試驗廠房以及配套設備、儀器儀表,以“十一五”和“十二五”研制的多波段、多極化、干涉SAR以及SAR系統為試驗平臺,加大資金投入力度,整合國內研究資源,強化SAR系統應用技術研究,建立高分辨、多極化、多波段等多維度目標識別所必需的目標特性數據庫,研究開發多維度SAR圖像解譯算法與軟件,構建空地一體化SAR圖像處理應用平臺,提升高分辨、多極化、多波段等多維度SAR系統應用水平。著眼于戰場偵察等適時性任務需求,未來極化SAR系統需要具備對敏感的運動目標進行適時的檢測和成像,然而應用技術也是研究的重要課題。

[1]王小謨,張光義,雷達與探測∶信息化戰爭的火眼金睛[M].2版.北京∶國防工業出版社,2008.

[2]莊釗文,肖順平,王雪松.雷達極化信息處理及其應用[M].北京∶國防工業出版社,1999.

[3]Yamaguchi Y.Polarimetric SAR and Its Applications[J].Chinese Journal of Radio Science[J].2007,22(1)∶5-11.

[4]Novak L M,and Burl M C.Optimal Speckle Reduction in Polarimetric SAR Imagery[J].IEEE Trans.AES,1990,26(2)∶293-305.

[5]Han Z Y,Chong J S.Ship Detection Algorithm in Polarimetric SAR Images[J].Journal of Test and Measurement Technology,2006,20(1)∶65-70.

[6]Sciotti M,Pastina D,and Lombardo P.Exploiting the polarimetric information for the detection of ship targets in non-homogeneous SAR images[C]//Proceedings of IEEE 2002 International Geoscience and Remote Sensing Symposium(IGARSS’02),2002,3∶1911–1913.

[7]Liu C,Vachon P W,and Geling G L.Improved Ship Detection With Airborne Polarimetric SAR Data[J].Can.J.Remote Sensing,2005,31(1)∶122-131.

[8]Yeremy M,Campbell J W M,Mattar K,and Potter T.Ocean surveillance with polarimetric SAR[J].Canadian Journal of Remote Sensing,2001,27(4)∶328-344.