百日千捶成侗衣

2015-03-01 07:05:22黔山毛豆

讀者(鄉土人文版) 2015年11期

文、圖/黔山毛豆

?

百日千捶成侗衣

文、圖/黔山毛豆

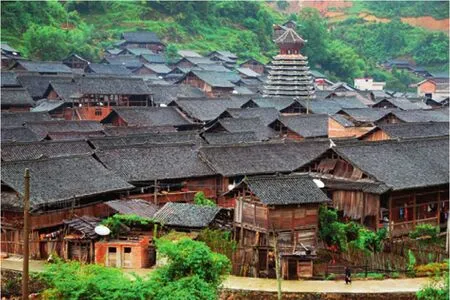

在黔東南,貴州省黎平縣巖洞鎮銅關村的侗族婦女們仍舊保持著手工制作侗布和服飾的傳統。侗族服飾與普通的棉布衣服比起來很特殊,表面閃閃發光,還防潮防水。這樣的侗衣歷經種棉、紡紗、織布、刺繡等工序,還要經過成千上萬次捶打,才得以化蛹成蝶。不論是制衣過程還是最終成品,侗族傳統服裝都是一個民族歷經千年的精華凝聚和完美展現。

銅關村有287戶、1221人,其中92%是侗族。棉花是當地的重要農作物。

侗衣的制作過程從采棉開始。侗族婦女吳英梅正將棉花里包裹著的棉籽揀出。今年39歲的吳英梅和銅關村里許多中年婦女一樣,仍然保持著自己種植棉花的習慣。

為了與買的棉布區別開來,大家稱自己織出來的布為“土布”。

侗族婦女織的布有粗紗、細紗之分。用細紗織成的布分兩種,織成套格方形圖案的叫作“雙堂布”,織成網紋圖案的布叫作“棉給”。

現在很少有人會使用這樣的老式織布機,這臺織布機還是吳英梅的媽媽年輕時使用過的。

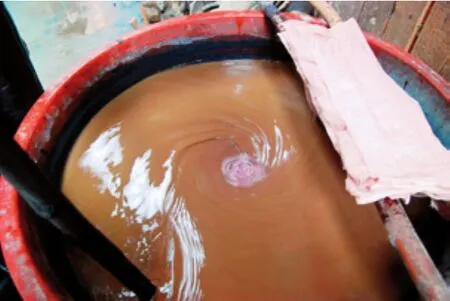

織好的布會放進缸里染色。

在缸里加入靛藍,每次將布浸染后再清洗曬干,如此重復三到四次,布變成深藍色;然后再將柿子皮、猴粟皮、朱砂等原料搗爛擠汁,用這種汁液把布染成青色;最后再用靛藍繼續加染多次,根據浸染次數的不同,將侗布染成紫、黑和青紫等多種色調。

染好的布晾干后,就會鋪在石板上,在布上涂抹蛋清,并用木槌反復捶打。這個捶打的過程會持續一至兩個月,直至侗布被捶打得閃閃發亮。

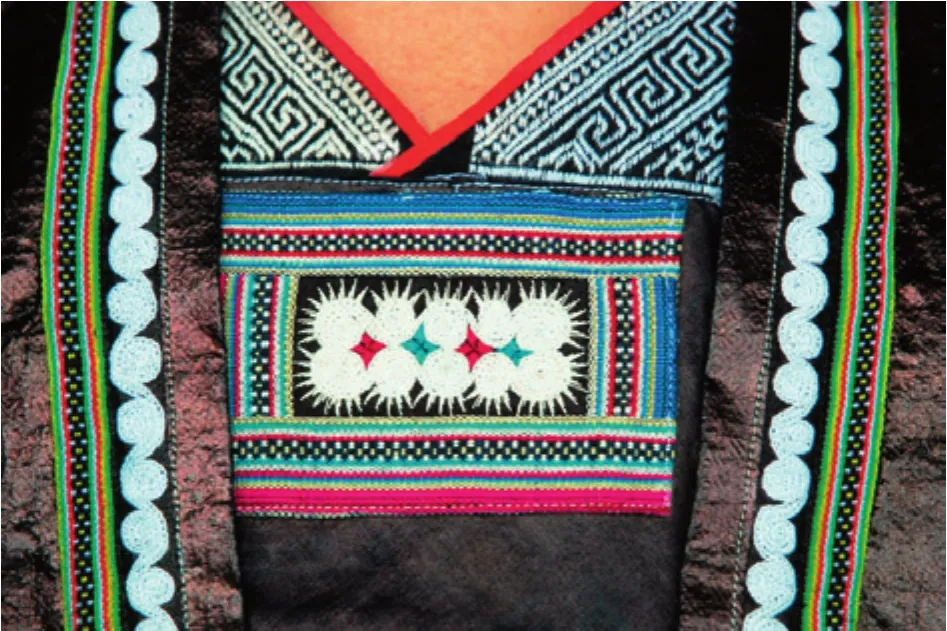

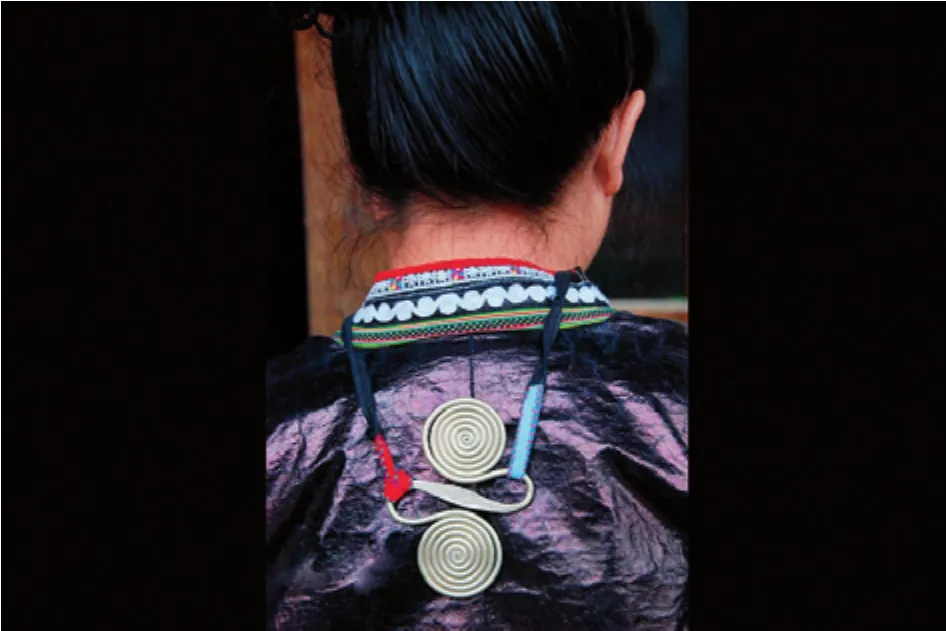

布制作完成并裁剪成衣后,還需要在衣服領口、胸口、袖口等處手工刺繡花邊。

吳英梅親手繡的圍腰。

前胸和領口部分的刺繡圖案,面積最大也最繁復,同時也是展示制作者手藝的關鍵。

每逢節慶,侗族人便穿上閃亮的侗衣,戴上精致的首飾,在侗族大歌的悠揚樂曲聲中,重溫本民族的風雅習俗。