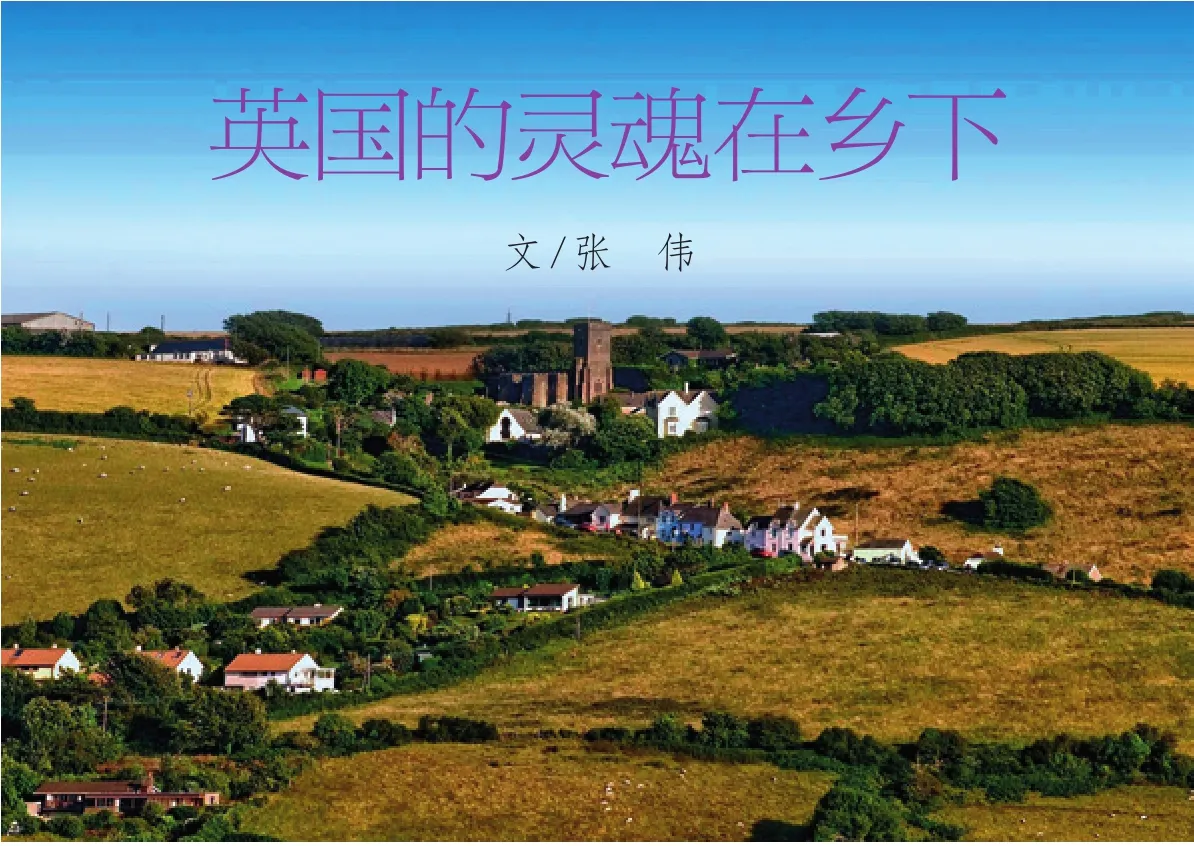

英國的靈魂在鄉下

文/張 偉

?

英國的靈魂在鄉下

文/張偉

林語堂曾言:“世界大同的理想生活,就是住在英國的鄉村,屋子里安裝著美國的水電煤氣等管子,有個中國廚師,娶個日本太太,再找個法國情人。”這可能是中國人對英國鄉村比較早的總結。

英國鄉村優美的自然環境的確迎合了中國傳統文人對于世外桃源的憧憬,但中國人看英國鄉村,可能注重的也只是田園風光,而忽略了背后更深層的意義。這一點,美國作家華盛頓·歐文分析得更透,他在《英國鄉村》一文中說:“在某些國家,都市便是這個國家的繁華富庶所在,是那里文采風流、典章人物的薈萃之地,而鄉村則屬于較為粗陋的地方。在英國,情形則剛好相反,大都會只是上流社會的臨時聚集之所或定期會晤之地……鄉間卻是英國人的天然感情得以真正發揮的廣闊天地。在這里,他心甘情愿從城市的一切拘謹和客套之中擺脫出來,一反其平日沉默的習慣,而變得歡欣舒暢。”

有人說,英國的靈魂在鄉村。多少年來,英國人一直堅持認為,他們不屬于自己實際居住的城市,而是屬于自己并不居住的鄉村。如果在英國的鄉間游歷,便會發現許多保持著淳樸鄉村景色的小鎮遍布各地。或者這么說,除了一些重要的工業中心、大都市之外,整個英國至今還保持著一派田園風光,一如百年前眾多詩人畫家所吟詠描畫的模樣。

“綠草如茵的平原、枝繁葉茂的參天大樹、蜿蜒流淌的清泉、古拙威嚴的城堡、時隱時現的叢林綠籬、用花草精心裝飾的鄉間小屋……陰霾的清晨,達西先生走出自己美麗的莊園,跨過起伏的山丘,在清晨的薄霧中走向伊麗莎白的家,對她說:‘我愛你!’”這是英國小說家簡·奧斯丁《傲慢與偏見》里的故事情節。不要以為英國的鄉村只是文人筆下夸大的想象,其實鄉村距離倫敦并不遠。

無數英國人都憧憬這樣的生活:禮拜日早晨,田野靜謐,教堂響起莊嚴的鐘聲。農夫們裝扮一新,面色紅潤,心懷喜悅,平靜地穿過青蔥小路走向教堂。目睹此景總令人高興,但更讓人高興的是,傍晚見他們聚集在小屋門口,愉快有加,雖然親手裝點的舒適環境極盡簡樸,正是此種親切樸實的情感,此種置身鄉村美景所深懷的寧靜肅然之心,使得英國人性格中最牢固的美德和最純潔的歡樂由此而生。事實上,英國人對于鄉村天生情深意濃。他們對自然之美頗能感悟,對鄉村的樂趣與勞作喜愛非凡。

在19世紀的帝國時代,那些遠征殖民地的英國人思念故鄉時,都把英國想象成寧靜而帶有浪漫色彩的鄉村。“一戰”時,戰場上的士兵們收到印有英國鄉村的明信片,所受到的安慰和鼓勵遠大于無數次地高唱國歌。

“一戰”徹底改變了歐洲傳統的經濟與農業模式,汽車及其他便利代步工具的發明和普及,使得城市不斷涌現。人口的不斷增長使城市變得擁擠,并不斷蠶食鄉村,給鄉村帶來密布的公路網、無數的加油站、污染和噪音,最終造成鄉村景色的劇烈變化。而在英國,也如此。對于那些不得不住在城市里的英國人而言,擁有自己的一小塊世外桃源是他們人生的終極目標。

鄉村,已成為英國人的靈魂和血脈。英國人覺得,英格蘭的鄉村以某種方式,表現了這個國家所有的高貴和永恒。顯然,不列顛人早已從人文社會意義上,意識到了城市的浮躁與喧囂、鄉村的安寧與穩定。如今,充滿了田野氣息的鄉村風光依舊遍布英國各地,這對一個最早進行工業革命又曾飽受環境污染之苦的國度來說,實在是一個驚人的奇跡。

(江清玲摘自《新民周刊》)