百家姓之譚姓

文/袁義達 陳建魁

?

百家姓之譚姓

文/袁義達陳建魁

譚政

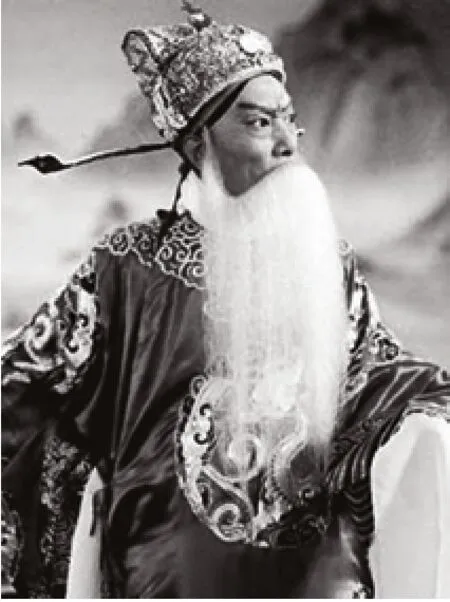

譚富英

姓氏起源

譚姓在中國100個大姓中排名第67位,尤其在湘、粵、川、渝地區人丁興旺。當今譚姓人群大約占了全國總人口的0.3%,總人口大約在420萬。

譚,即覃。甲骨文中覃與酉字形相近。金文也相似,上部都有一個囊形的蓋子。覃的本義為有塞蓋的釀酒壇或者盛酒陶壇,因為釀酒的原理和盛酒的緣故,會長久發出醇厚的酒氣。所以,覃字的引申意有“長”、“深入”之義。

構成當代漢族譚姓的主要有兩大支:嬴姓和姬姓。

第一支譚氏出自嬴姓。黃帝娶方雷氏,生青陽,即金天氏少昊帝。少昊氏族最早活躍在今河北鹽山東南,后南遷到山東曲阜地區,是以鳳凰為圖騰的東夷族一支。少昊之孫皋陶在堯舜時為掌管刑法和司法之官,皋陶之子伯益為掌管火種和馴養鳥獸之官,佐禹治水立有大功,賜姓嬴。西周時有譚子國,古國在今山東章丘市西城子崖。公元前684年,即魯莊公十年,齊桓公滅譚子國,子孫以國為氏。古代譚亦作覃、郯。嬴姓譚氏的歷史至少在3000年以上。

第二支出自姬姓。周文王滅商前,先西定西戎及阮、密、共諸國,封其庶子于獂戎故地,遂有原國,在今甘肅隴西縣北。周朝初期,周公旦在平定殷侯武庚和三監叛亂之后,移封原國于今河南濟源市之原鄉。周平王東遷洛陽后,原伯之地賜予鄭人蘇忿生,原伯東移至今河南原陽西的原武鎮。春秋初,兩地原國分別為晉、鄭所滅。周襄王封在朝做官的周大夫原伯毛食邑于譚,也稱譚伯。譚即覃,覃與懷同在一地,故也稱覃懷,在今河南溫縣,在原國之東。譚伯之后以邑為氏,姬姓譚氏的歷史至少有2600年。

此外,還有外族改姓的譚氏。譚姓的外來血緣是組成今天漢族譚姓的重要成分,特別是湖南和兩廣地區的譚姓,基本上是出于東漢巴郡五姓的覃姓。覃、潭、譚、鐔、瞫五字音近、相通,后來演化出五個姓,實為一姓。清朝滿洲八旗有譚姓,世居沈陽,其先祖為漢人,入旗后滿化,后來又改回漢族,成為東北漢族譚姓的重要成員。

傳承遷徙

譚氏早期主要在山東省境內繁衍發展,后因戰亂、自然災害、官職調遷等原因離開故土,向各地遷徙。漢代時,譚氏已分布于河南、山西等地。南北朝時,譚氏開始遷入廣東,唐末時遷入江西。唐朝時,譚姓已是湖南的著名大姓,而且其主體也由北方移入了華南地區。唐宋元之際的幾次大移民,南部譚姓不斷地得到充實和發展,形成典型的南方姓氏。從宋代起,譚姓人物漸多見于史冊,分布地域更廣。明清時期,山東地區向東北的移民,以及清滿洲八旗漢化過程的加速,形成了膠東和遼東兩半島的譚姓群。大約從清代開始,閩粵譚氏部分族人遷徙至東南亞,僑居于新加坡等國。

譚姓目前主要集中于湖南、廣東、四川三省,大約占全國譚姓總人口的49%;其次分布于重慶、廣西、湖北、山東、遼寧、安徽,六省的譚姓又占了全國譚姓總人口的29%。湖南為譚姓第一大省,大約占全國譚姓人口的22%。全國形成了湘粵桂、川渝鄂兩大塊譚姓聚集區。

族群名人

《中國人名大辭典》收入了譚姓歷代名人79名,歷史上重要的譚姓人物有:漢代有河南尹譚閎,不仕新莽的隱士譚賢;五代時有道教學者譚峭;明朝有兵部尚書譚綸,文學家譚元春;清朝有詞人譚獻,維新派政治家、思想家譚嗣同,刑部尚書譚廷襄,太平天國名將譚紹光;民國時期有國民政府主席譚延闿,地質學家譚錫疇,京劇藝術家譚鑫培,作曲家譚小麟,民主革命者譚人鳳;現當代有共和國大將譚政,民革中央副主席譚平山,地質學家譚錫疇,歷史學家兼歷史地理學家譚其驤,學者譚戒甫,京劇藝術家譚富英。

姓氏古村落及宗祠

譚綸墓位于江西省宜黃縣二都鄉簾前村鹿塘以北的山上,始建于明萬歷七年(1579年),面積約1000平方米,坐北朝南,由祭道、神道、墓體三部分組成。墓址原貌損毀嚴重,享堂、文官石俑等早年毀棄,后經當地政府籌資修建,此墓基本得以保存和恢復,現為江西“省級文物保護單位”。

譚嗣同烈士紀念館位于湖南省瀏陽市才常路89號,原稱譚嗣同祠,為“省級文物保護單位”,是湖南省第一批愛國主義教育基地。始建于民國二年(1913年),坐北朝南,二棟一亭,磚木結構,設有“譚嗣同生平事跡陳列展”和“戊戌變法紀念展”。

譚嗣同故居位于湖南省瀏陽市北正路,為“全國重點文物保護單位”,始建于明朝末年。原為周姓祠堂,主體建筑占地2000多平方米。后由譚嗣同的祖父、曾任瀏陽縣吏的譚學琴買下,作為私邸。清咸豐九年(1859年),譚嗣同父親譚繼洵考取進士,官至湖北巡撫,因其地位顯赫,奉旨命名其宅為“大夫第官邸”,故譚嗣同故居又稱“大夫第”。故居坐西南朝東北,磚木結構,現存建筑面積762平方米,通高8米,三棟二院一亭,硬山頂,設封火墻,蓋小青瓦,共有大小房舍24間,保存基本完整,系典型的江南庭院式民宅建筑,布局嚴謹,富麗堂皇,雕梁畫棟,工藝精湛。現存譚嗣同的書齋、臥室及其父親譚繼洵的起居室等。

譚嗣同墓位于瀏陽市荷花街道辦事處小水村石山下,為湖南省“省級文物保護單位”。墓呈半圓形,鵝卵石鋪蓋冢頂,三面立石柱。前有拜臺,后立墓碑,墓地前方有石馬、石虎各一,華表一對,華表上刻對聯:“亙古不磨,片石蒼匯立天地;一巒挺秀,群山奔赴若波濤。”

通山譚氏宗祠位于湖北省通山縣大畈鎮白泥村,占地2100多平方米,始建于乾隆年間(1758年),為譚氏族人譚計六建造。整個建筑錯落跌宕、渾然有致。大門坐北朝南,大門頂上有一幅造型生動的浮雕和遒勁有力的“譚氏宗祠”4個大字。在10余米高的前墻頂端有一尊“魁星點斗”的塑像,那是族人冀望多出文人墨客的美好標志。

花都譚氏宗祠位于廣東省廣州市花都區炭步鎮文一村,建于清咸豐年間,清宣統三年(1911年)重修。宗祠坐東朝西,三間三進,面積270多平方米。為歇山頂建筑,人字山墻。該祠是研究嶺南建筑和民間工藝的珍貴實物資料,現為“廣州市文物保護單位”。

廉江譚氏宗祠位于廣東省廉江市青平鎮老街325國道旁,已有400多年歷史。祠堂坐東向西,分上、中、下三座,為四水歸堂格局。外墻以紅色為主,室內圖案雕塑精美,工藝精細,風格獨特。

譚延闿墓位于南京市玄武區中山門外靈谷寺東北側,紫金山東峰下,1932年12月建成。墓共分龍池、廣場、祭堂、墓室(寶頂)4個部分。其設計一改通常陵墓講求對稱、程式化的布局,充分利用自然條件,巧妙布置成具有園林風格的墓園,在陵園建筑史上很有特色。

本欄目協辦單位:中華伏羲文化研究會華夏姓氏源流研究中心(下期百家姓之閻姓敬請關注)

譚嗣同故居

通山譚氏宗祠

譚延闿墓

譚綸墓