水電廠下導軸承油槽油霧處理

郭榮翔,陳文,潘高峰

(1.云南大唐國際那蘭水電開發有限公司,云南 紅河 661507;2.中國水電十一局檢修有限公司,云南 紅河 661507;)

0 前言

由于機組轉子在運行中都存在著擺動現象,傳統的銅齒密封環(或毛氈密封,空氣迷宮式)與轉子軸的間隙在實際運行時不能保證設計間隙及安裝間隙,時大時小無法補償,不能形成穩定的油膜密封,所以易造成油及油霧泄漏現象。發電機油霧現象對水輪發電機組長期可靠的運行極為不利。本文分析了下導軸承油槽油霧產生的原因,提出了預防和處理措施。

1 設備狀況

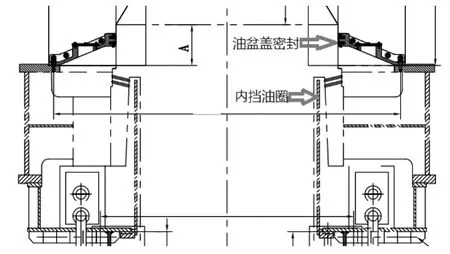

水輪機下導軸承設置在下機架中心體內,有12 塊導軸承瓦,瓦面掛有鎢金,在瓦背與座圈之間裝有能將徑向力傳遞給下機架的球面支柱,導軸承潤滑轉子起離心泵作用,使潤滑油按規定的油路循環,當油流過冷卻器時,經熱交換,冷卻水帶走導軸承產生的損耗。1、2、3 號機組風洞內無吸油霧裝置,由于下導油盆油霧散發在空氣中彌漫,造成污染。下導軸承油槽結構見圖1:

圖1 下導軸承油槽結構圖

從圖1 可知,油霧外溢及甩油的部位有兩處,一是油槽上油封隨動密封處,機組運行時軸線存在擺度,接觸式密封塊在長期與大軸摩擦運轉中產生粉塵與油霧結合形成油泥,一方面對油槽中的透平油構成了污染,另一方面導致密封塊在槽中阻力運動增大,不能很好適應機組軸線擺度,密封塊和機組大軸就存在間隙,油霧從間隙處外溢。二是下導油盆內油擋處向外溢油,因機組安裝或制造的原因,內擋油圈與主軸間隙并不能證均勻一致,產生偏心,造成油環不均勻,機組運行時機組大軸內壁帶動油一起旋轉,產生較大的壓力脈動,油沿著內擋油圈向上竄升,沿內擋油圈向外溢出。

另外,從下導軸承觀察孔觀察下導軸瓦油槽油位正常,并對油盆進行煤油滲漏試驗,未發現滲漏現象,確認不是由于漏油引起的。在機組停機檢修時,對下導軸承和油盆進行了詳細檢查,檢查中未發現緊固螺栓松動,只有油盆表面和下機架蓋板上存在油霧,油盆和油盆蓋間止油盤根未磨損。

油霧是隨機組運行而產生的,是不可消除的,只能控制和凈化。由于機組轉子在運行中都存在著擺動現象,傳統的銅齒密封環(或毛氈密封,空氣迷宮式)與轉子軸的間隙在實際運行時不能保證設計間隙及安裝間隙,時大時小無法補償,不能形成穩定的油膜密封,所以易造成油及油霧泄漏現象。而且風洞內無任何排油霧裝置,因此從下導油盆內產生的油霧從下導油盆蓋與發電機大軸之間的間隙處飄出,機組停機油霧冷卻后變成油滴,對風洞內的設備造成污染,腐蝕發電機轉子線圈和定子線棒絕緣層。

2 解決措施

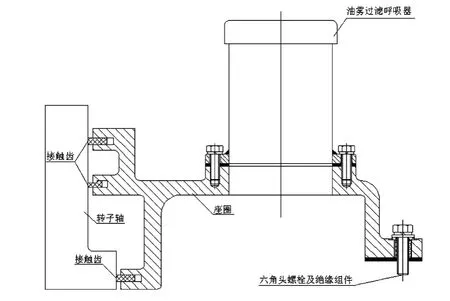

將下導油盆蓋改造成與大軸直接接觸的零間隙密封方式,將下導油盆全部密封,密封蓋采用102 鑄鋁,密封蓋表面采用靜電噴涂,下導接觸式密封蓋均采用整體絕緣形式,以便阻斷軸電流。接觸齒采用鋼或黃銅。下導接觸式密封蓋的接觸齒與轉軸表面形成接觸式密封,接觸齒沿周向為分瓣結構,各瓣與軸在徑向形成接觸,在轉軸出現偏心和擺動運行時可以自動與其跟蹤調整間隙,達到無間隙運行,但不會產生流體激振,不損傷轉軸、無異響、不引起轉軸發熱。此種接觸式密封蓋是通過完整的力學鏈來保證和約束接觸齒與轉軸之間的壓力,在這個完整力學鏈的控制下,密封裝置和轉軸之間能夠接觸,形成無間隙.下導接觸式密封蓋方案示意圖如圖2 所示:

圖2 下導接觸式密封蓋方案示意圖

下導接觸式密封蓋的接觸齒按圓周方向等分成若干偶數等份,每一等份均能徑向前進和后退,靈敏度高,能緊隨軸的位移做徑向跟蹤,因此能確保下導接觸式密封蓋在軸有徑向擺動的情況下一直保持和軸在無間隙狀況下穩定運行;接觸齒在等分后,每一等分都可以徑向前進和后退,靈敏度非常高,能夠有效補償轉子在運行中的擺動量,使接觸齒與轉軸之間連續不斷的接觸,保證接觸齒和轉軸之間在任何工況下零間隙運行。

另外下導軸承接觸式密封蓋采用三道接觸齒密封,并設有大、小油霧呼吸器。它可使油霧在通過折流板到集油器的過程中,由油霧凝結成油滴,返流回油槽內,經過過濾的空氣被排出,使油槽內外壓差保持一致,能使生產中的油霧進行有效的分離。

3 結束語

對三臺機組下導軸承油盆蓋進行改造處理后,減少了風洞內的油霧飄散,改善了風洞內的運行環境,在一定程度上減少發電機漏磁,降低發電機溫度,延長設備使用壽命,降低了維護人員工作量和大量清潔材料消耗,同時減少了對下游水質的影響。

[1]黃善書,無間隙密封蓋在水電站的應用,《云南電力技術》,2011 年,40;

[2]王彬,水輪機旋轉油盆內甩油原因分析與處理,《電力安全技術》,2002,05;

[3]水電站機電設計手冊(水力機械) [M],水利電力出版社,1983;

[4]GB/T 15468-2006 水輪機基本技術條件[S],中國標準出版社,2006。