赤水市近30 a強雷暴特征分析

丁 旻,陳 宇,張東平,翁 玲,任青峰

(1.貴州省防雷減災中心,貴州 貴陽 550002;2.貴州省赤水市氣象局,貴州 赤水 564700)

?

赤水市近30 a強雷暴特征分析

丁 旻1,2,陳 宇2,張東平2,翁 玲2,任青峰2

(1.貴州省防雷減災中心,貴州 貴陽 550002;2.貴州省赤水市氣象局,貴州 赤水 564700)

該文利用赤水一般氣象站1983—2012年的逐日地面觀測資料、2006—2012年貴州省閃電監測資料,分析赤水市強雷暴的分布規律及其與降雨、大風、冰雹、颮的關系,結果表明:赤水84.81%的強雷暴伴隨著暴雨,主要集中在6—8月,同時利用Pearson簡單相關系數及其假設檢驗方法,發現降雨量與地閃頻次呈顯著線性關系,相關系數在0.01的顯著水平上是顯著的。

強雷暴;暴雨;特征分析

1 前言

雷暴按強度可區分為一般雷暴和強雷暴兩類[1]。通常把只伴有陣雨的雷暴稱為一般雷暴;伴有暴雨、大風、冰雹、龍卷等嚴重的災害性天氣現象之一的雷暴稱為強雷暴[1]。近年來,我國學者對雷暴的氣候特征進行了大量相關的分析和研究[2-8],取得了不少成果,為防雷減災提供了一定的依據,由于強雷暴與災害性強對流天氣緊密相連,對人民生命財產造成威脅和損失更為嚴重,因此,對強雷暴進行分析研究十分必要。

2 資料及統計說明

本文利用赤水一般氣象站1983—2012年的逐日地面觀測資料、2006—2012年貴州省閃電監測資料。在資料統計時, 觀測薄上只記錄閃電而無雷暴紀錄的不作雷暴統計,1 d之內發1次或數次雷暴統計為1個雷暴日,1個雷暴日內至少有下列現象(暴雨、大風、冰雹、龍卷、颮)之一發生時記為強雷暴日。

3 強雷暴氣候統計特征

3.1 強雷暴伴隨的強對流天氣特征

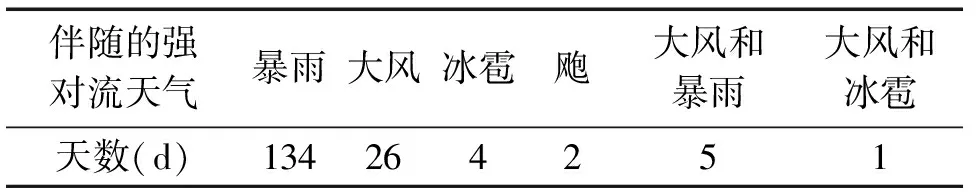

統計1983—2012年的逐日地面觀測資料,赤水共記錄雷暴日數987 d、暴雨日數199 d,其中強雷暴日數158 d,占雷暴日數的16.01%。由表1可知:84.81%的強雷暴伴隨著暴雨,其次是大風占16.46%、冰雹占2.53%、颮占1.27%。另外有5次強雷暴日同時伴隨著大風和暴雨,1次同時伴隨著大風和冰雹。

表1 強雷暴伴隨的強對流天氣天數

3.2 強雷暴日年代際變化

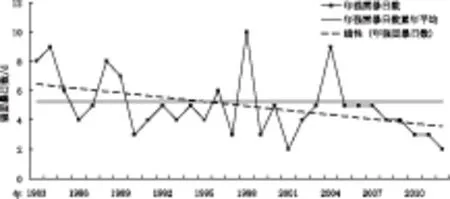

赤水市年平均強雷暴日數的年際變化曲線圖1為近30 a強雷暴日數158 d,年平均強雷暴日數為5.26 d,最多年出現在1998年為10 d,最少年出現2001、2012年為2 d,最多年是最少年強雷暴日數的5倍。

圖1 赤水市年平均強雷暴日數的年際變化曲線

3.3 強雷暴季節分布

近30 a,赤水市11月—次年3月均無強雷暴發生,且僅1987年10月12日發生過一次強雷暴。春季3—5月強暴日數占20.89%、夏季6—8月強雷暴較集中發生,占總量的73.42%、秋季9—11月強雷暴日占5.70%、冬季無強雷暴發生。由圖2可知:雷暴發生在2—11月,其中4—9月有強雷暴發生; 7月雷暴活動最為頻繁,8月強雷暴發生天數最多,占總強雷暴日天數的31.65%。

圖2 赤水市強雷暴日數、雷暴日數的月變化曲線

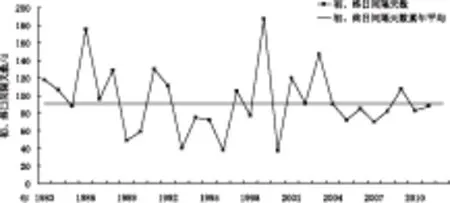

3.4 強雷暴初、終日變化

近30 a,赤水市強雷暴初日最早為4月5日(1992年);最晚為10月12日(1987年)。強雷暴日終日最早為7月8日(2005年);最晚為10月12日(1987年)。由圖3可知:強雷暴初、終日間隔天數最大為187 d(1999年);間隔天數最小為37 d(2000年);初、終日間隔天數累年平均為90.9 d。

圖3 赤水市強雷暴初、終日間隔天數的年變化曲線

4 強雷暴與災害性天氣現象的關系

4.1 強雷暴與暴雨的關系

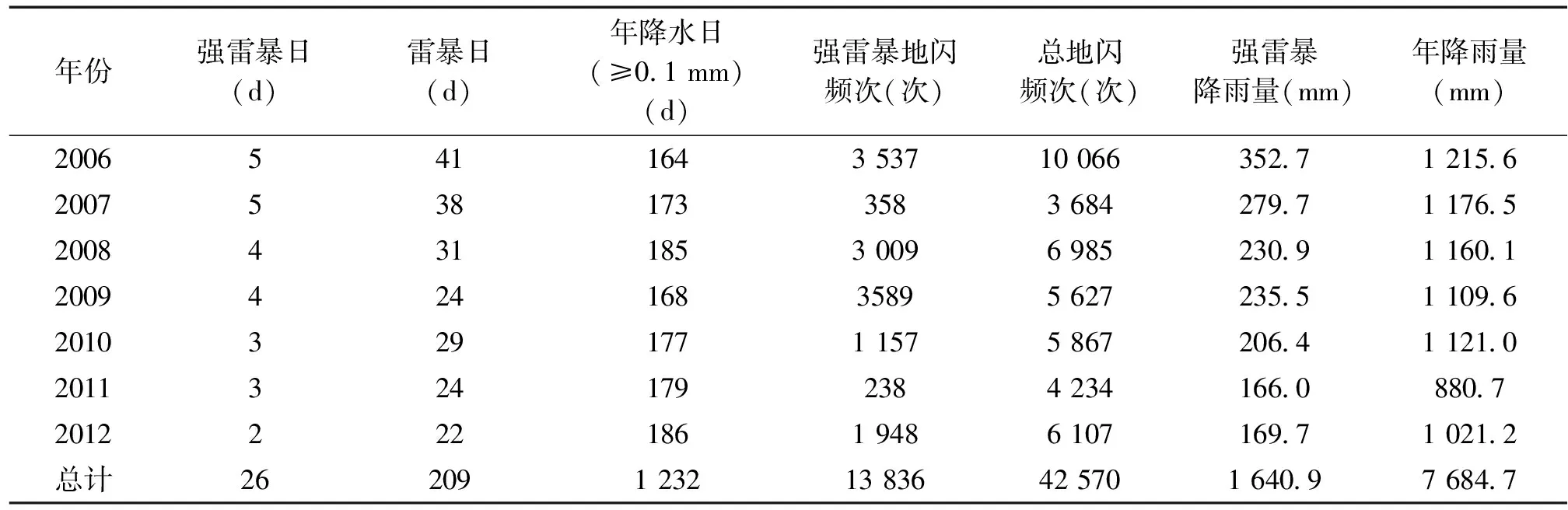

通過分析發現,強雷暴的發生大都伴隨著暴雨。本節利用貴州省閃電監測資料,分析伴隨有暴雨天氣過程發生的強雷暴的地閃頻次與降雨量的關系。由表2可見:2006—2012年赤水共發生伴隨有暴雨的強雷暴26 d,平均降雨量為61.22 mm、平均地閃頻次532次。同時出現雷暴與暴雨的月份主要集中在6—8月共發生21 d,其中6月天數最多,共發生8 d,因此,這3個月需加強防范強雷暴可能誘發的山洪、城鎮內澇、泥石流、滑坡等災害。

利用Pearson簡單相關系數及其假設檢驗方法,對降雨量和地閃頻次進行相關分析,發現:兩者Person簡單相關系數為0.498,降雨量與地閃頻次呈顯著線性關系,相關系數在0.01的顯著水平上是顯著的,即檢驗P值小于0.01,說明降雨量與地閃頻次這兩個變量的相關關系顯著成立。

表2 2006—2012年赤水伴隨有暴雨的強雷暴的

由表3可知:2006—2012年的強雷暴日占雷暴日的12.44%,強雷暴地閃頻次占總地閃頻次的32.50%,一個強雷暴日的地閃頻次是雷暴日的2.61倍,說明強雷暴日發生地閃的頻次更加頻繁。赤水強雷暴日占年降雨日的2.11%,強雷暴日的總降雨量占總降雨量的21.35%,一個強雷暴日的降雨量是降雨日的10.12倍,說明強雷暴日的降雨量大。

4.2 強雷暴與大風的關系

統計1983—2012年的逐日地面觀測資料,赤水伴隨有大風的強雷暴26 d,而發生大風日僅為28 d,僅有2 d(2006年8月10日、2010年7月28日)發生大風而沒產生雷暴,說明赤水發生大風天氣現象時有92.86%的概率產生雷暴。伴隨有大風的強雷暴發生在5、7、8、11這4個月,其中8月發生天數最多為16 d。

表3 2006—2012年赤水強暴日(伴隨暴雨)與雷暴日、年降雨日、地閃頻次、降雨量

4.3 強雷暴與冰雹、颮的關系

統計1983—2012年的逐日地面觀測資料,赤水伴發生冰雹和伴隨有冰雹的強雷暴均為4 d,說明出現冰雹天氣現象時均產生雷暴;赤水伴發生颮和伴隨有颮的強雷暴均為2 d,說明赤水出現颮天氣現象時均產生雷暴。

5 結論

利用赤水一般氣象站1983—2012年的逐日地面觀測資料、2006—2012年貴州省閃電監測資料,對赤水市強雷暴的分布規律及其與降雨、大風、冰雹、颮的關系進行分析,結論如下:

①近30 a強雷暴日數158 d,年平均強雷暴日數為5.26 d,84.81%的強雷暴伴隨著暴雨,其次是大風占16.46%、冰雹占2.53%、颮占1.27%。

②春季3—5月強暴日數占20.89%、夏季6—8月強雷暴較集中發生,占總量的73.42%、秋季9—11月強雷暴日占5.70%、冬季無強雷暴發生。7月雷暴活動最為頻繁,但8月強雷暴發生天數最多。強雷暴初、終日間隔天數累年平均為90.9 d。同時出現雷暴與暴雨的月份全部集中在4—8月,主要集中在6—8月。

③利用Pearson簡單相關系數及其假設檢驗方法對降雨量和地閃頻次進行相關分析,發現:兩者Person簡單相關系數為0.498,降雨量與地閃頻次呈顯著線性關系,相關系數在0.01的顯著水平上是顯著的。

④一個強雷暴日的地閃頻次是雷暴日的2.61倍,說明強雷暴日發生地閃的頻次更加頻繁;一個強雷暴日的降雨量是降雨日的10.12倍,說明強雷暴日的降雨量大。

⑤赤水發生暴雨、大風、冰雹、颮天氣現象時有雷暴產生的概率分別為67.34%、92.86%、100%、100%。

[1] 孔燕燕,沈建國.強雷暴預報[M].北京:氣象出版社,2001.

[2] 孔祥良,龐永艷.臨清市雷暴氣候特征分析[J].山東氣象, 2005,4:57-58.

[3] 任景軒,朱克云,張杰,等.近30 a西藏地區雷暴變化特征[J].氣象科技, 2011,39(3):289-294.

[4] 李京校,李家啟,肖穩安,等.重慶市雷暴氣候變化特征分析[J].熱帶地理,2011,32(2):171-177.

[5] 羅慶仙,王學鋒.云南雷暴的氣候變化特征[J].云南大學學報(自然科學版)2009,31(2),159-164.

[6] 王永中,段練,陳會芝,等.成都地區雷暴的天氣氣候特征[J].成都信息工程學院學報,2005,20(3):341-346.

[7] 曹志建,丁旻,甘文強,等.貴州省雷暴活動規律初步分析[C].中西南八省(區、市)第七屆防雷減災工作聯席會議論文集[A]. 會議組委會.重慶,2008,10,126-127.

[8] 段煉,陳章.近42 a成都地區雷暴的氣候統計特征[J].自然災害學報,2006,15(4):59-64.

2014-08-13

丁旻(1984—),男,工程師,主要從事雷電防護科學與技術研究工作。

1003-6598(2015)03-0032-03

P466

B