葫蘆派上新用場,做出樂器送鄉民

鄭永

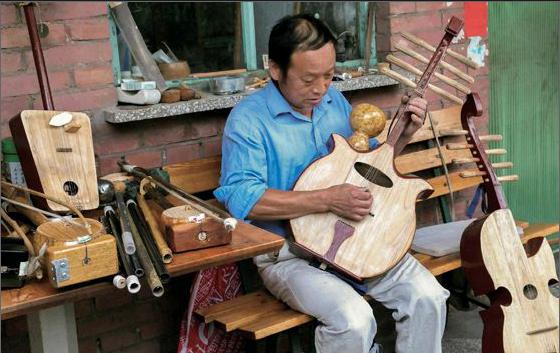

一個普普通通的農村木工,沒有專業技術指導,更沒有一點參考資料,憑著好奇心、憑著一對慧眼的觀察和一雙巧手的精雕細琢,在業余時間手工做出了100多件樂器,每件樂器都能演奏出美妙絕倫的樂曲。更奇特的是,他還能用家里種植的葫蘆,制作出造型各異、音色不同的“葫蘆琴”。他所制作的樂器除了自己玩,更多的“勞動成果”是送給喜歡樂器的鄉親和朋友。

姜玉征今年60歲,是房山區佛子莊鄉佛子莊村的一名老木工。提起他,十里八鄉幾乎無人不曉,他的知名度源于他有一身好的木工手藝,而且他還可以利用各種原料,手工制作出大批的土特產樂器。

佛子莊村是個山村,姜玉征院內院外種植的植物除了瓜果外,其余的就是葫蘆。這些葫蘆,是他制作樂器離不開的原料。

進了他的家,就像進了一家樂器店,準確地說,他家更像一個小型樂器廠。稍微一瞥,就會有幾件樂器進入你的視野,無論屋內屋外,桌上擺的、墻上掛的,舉目四望隨處可見他的杰作。一件件半土半洋、造型各異的樂器,它們有的已經成型,有的是半成品。冷眼相看,這些樂器多是一些板胡、二胡之類的拉弦樂器,上眼細瞧,卻和樂器店出售的樂器模樣大相徑庭。

“用椰子殼做板胡,下面的瓢兒樣忒傳統,我就用各種葫蘆做出形狀不同的葫蘆琴。橫的、豎的、大的、小的。葫蘆形狀、大小不同,發出的音色也不同。”姜玉征說。姜玉征14歲開始自學吹笛子,那是60年代,他花1角7分錢從街上買了一支當時流行的軍笛,這種適合軍隊行進吹奏的竹制笛子細小、音高,沒有膜孔,發音較生硬,沒有“水音兒”。姜玉征吹著這種笛子覺著不過癮,于是他開始嘗試在原有軍笛上加開一個粘笛膜的膜孔,然后在膜孔上貼上蘆葦內剝出的“笛膜”,通過這種辦法來改變音色。那時他沒有鉆孔的工具,他就用鐵絲磨個尖,一點兒一點兒手工鉆出來一個孔。

沒想到他的做法一舉成功!粘了笛膜的笛子和沒有粘笛膜的笛子吹出來的音色就是不一樣!

18歲那年,他開始學木工。在姜玉征的木工生涯中,除了做家具、承攬廟宇等房屋的木工活以外,他比其他木工多了一種職業,那就是制作樂器。做木工活掙錢養家糊口那是白天的事,算職業;晚上回到家制作樂器,就算他的第二職業了。當時做木工活,錛鑿斧鋸全靠手工操作,是種力氣活,一天下來他感到筋疲力盡,但累歸累,制作樂器的興致卻一點不減。晚上制作樂器經常一干就是大半夜。

在他做的樂器里,一支用鐵管制作的笛子給他留下的記憶最深:用鐵管制作笛子最難的是鉆孔。當時沒有電鉆,鉆孔唯一的辦法是把鋼絲磨出尖,用手工在鐵管上慢慢地鉆,總共不到10個孔他足足鉆了兩個來月,他真正感受到了慢工出巧匠和鐵杵磨成針的感覺,只不過他不是磨出了針,而是在鐵管上鉆出了孔!

姜玉征制作樂器,不發愁原料,廢舊的竹竿用來做笛子;三合板做板胡的面板;一段“帶皮”的細樹干經過打磨就成了做板胡用的一根原生態的琴桿;建筑工地上一段段廢棄的尼龍繩都成了他的寶貝,拆開后是二胡弓子的好原料,雖然效果比不上用馬尾巴鬃毛做的弓子好,但這樣卻沒有一點成本。

姜玉征制作樂器從不和外觀較勁,樂器做成什么樣兒是什么樣兒,能奏出旋律來就行。

他做樂器還有一個特點,那就是快。熟練的技巧,加上如虎添翼的現代電動工具,一天下來就能做兩把月琴。他做樂器,沒有圖紙、沒有數據,全憑眼睛觀察,不少樂器就是他由電視屏幕上看到后用腦子記憶下來做成的。

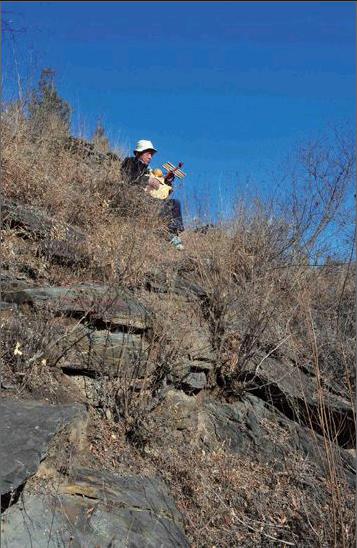

為了做樂器尋找原料,他也發過愁。年輕時,他多次爬上大山去抓蛇,扒下蛇皮做二胡琴筒的蒙面。如今野生動物受到保護,抓蛇的事再也不能去干,做二胡缺少蛇皮蒙面,二胡便做不成。于是他就改做板胡。

通過摸索,他懂得了一些制作樂器的選料知識:泡桐木板做成的板胡聲音洪亮,椿木板做成的板胡聲音小,松木板太軟不能用,尼龍繩打開后可以做拉弦樂器的弓子毛兒,自行車和山地車車閘鋼絲拉線粗細不同,可以用來做不同樂器的琴弦。

過去,他做得最多的是一些常見樂器,諸如二胡、板胡、笛子、月琴之類。時間一長,他感覺做這些樂器已缺少新意。最近,模仿研究制作少數民族樂器已經列入他的制作計劃,一把根據電視圖像制作的馬頭琴即將問世。

姜玉征雖年逾花甲,但他對年輕人喜歡的爵士樂也頗感興趣,下一步,他還想做出一套爵士樂的樂器,成立一支爵士樂隊是他的夢想。

姜玉征有個賢惠的老伴,平時除了洗衣做飯干家務外,閑下來也常給他打個下手,當個“助理”。

轉眼40多個春秋過去了,姜玉征做的樂器已有100多件,雖然這耗費了他不少的寶貴時間,但他覺得制作樂器給他帶來的快樂遠遠超過了他的付出。

“那時候,每當制作出一件可心的樂器,我都高興好一陣子,連晚上睡覺都要摟著睡。”60歲的姜玉征回憶起當年的情形,仍然抑制不住內心的喜悅。我想對于人來說,能夠找到自己一生摯愛的興趣,真是一筆莫大的財富。姜玉征就擁有這樣的財富,毫無疑問,他有著自己的幸福和快樂。

(編輯·韓旭)

hanxu716@126.com