美軍軍事體制改革對中國的啟示

宋忠平 王朝暉

美軍軍事體制改革對中國的啟示

宋忠平 王朝暉

美軍軍事體制改革是從戰爭中總結教訓,從教訓中總結經驗,從經驗中調整體制機制,并不斷催生軍事體制改革的發展之路。美軍戰斗力之所以與日俱增,并具備強大的一體化聯合作戰能力,關鍵就在于美軍為適應不斷變化的軍事任務和戰略需要,戰后幾十年不斷積極推進軍隊編制體制改革,積累了豐富的經驗,取得了系統性認識,并不斷將其軍事假說、軍事理論快速轉化為軍事戰略、軍事規劃付諸實施。如今,“空海一體戰”已經成為指導美軍快速建設的重要行動指南,但其在2009年還不過是美國空軍和海軍聯合提出的軍事理論。可以說,美軍作為全球實力最強的軍隊,不僅在武器裝備技術上保持很大的領先優勢,領導指揮體制及改革創新機制也是支撐其保持長期領先的重要因素。從一定意義上講,正是這些機制保障,有效地支撐了美軍領跑世界軍事改革浪潮。

理順軍隊管理機制是美軍軍事體制改革的重要保障

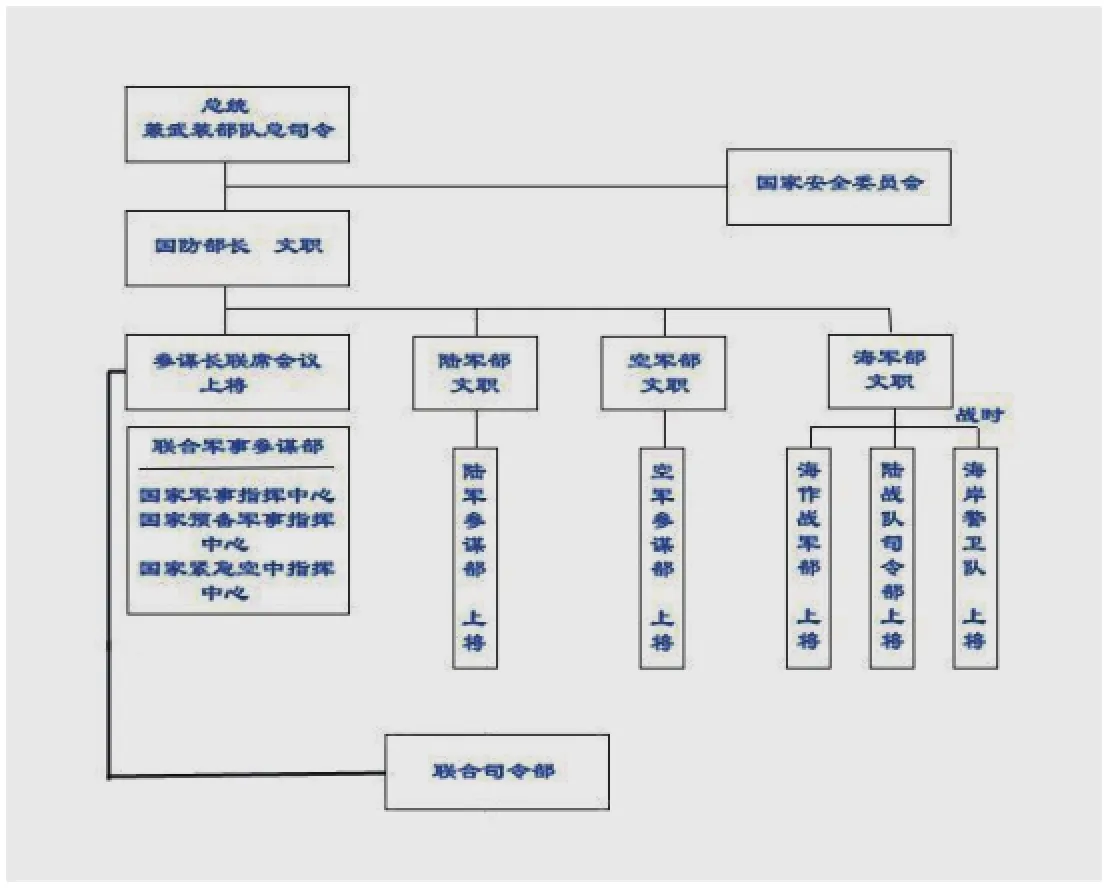

美軍的管理體制是經過多年的調整、磨合才有了如今高效快捷的管理方式。美國的國防領導指揮體制由兩條線構成:一條屬于行政領導體系,即通過總統-國防部長-各軍種部長、參謀長-各聯合司令部下屬的軍種部隊司令部,最終實現對全軍的行政領導;另一條線是作戰指揮體系,即通過總統-國防部長(通過參謀長聯席會議)-各聯合司令部和特種司令部,最終實現對所屬部隊的作戰指揮。這個流暢的管理體制是在美軍內部經過長期博弈才形成的,尤其是參謀長聯席會議(簡稱“參聯會”)的職能發揮一直得不到重視。參聯會本是美軍內部十分重要的組成部分,在平時,參聯會向總統、國家安全委員會和國防部長提出軍隊建設和國防發展的項目與預算、采購需求評估、聯合作戰條令、聯合訓練政策的建議;在戰時,則協助國家指揮當局對美軍實施戰略指揮,監督各聯合司令部的軍事活動。

在美軍入侵格林納達時,本來是一次聯合軍事行動,但美國陸軍與海軍陸戰隊就作戰任務區分難以達成一致,最后不得不在格林納達島中部畫一條線,陸軍與海軍陸戰隊各負責一半;美國陸軍一名少校為召喚本來肉眼就看得見的海上艦隊的火力支援,不得不用自己的電話卡在公用電話上與美國本土陸軍總部聯系,陸軍總部再與海軍總部聯系,海軍總部再與艦隊聯系才最終解決問題。可見,聯合作戰說起來容易,做起來還真不那么容易。

美國國防指揮體制

美軍入侵格林納達是1983年,而主管三軍協調事務的美軍參聯會早在1947年就正式設立了。不是參聯會不想管,而是無法管、無力管,因為那時美軍對這個機構既缺乏職能定位,也缺少法律支持。更重要的是,參聯會一開始就是一個軍種間相互妥協的產物,組成參聯會的高級軍官大都具有雙重身份,自然無法超然于本軍種的利益之上。美國前參聯會副主席歐文斯曾自述:“在我的意識中,我首先是一名潛艇軍官,其次是一名美國海軍軍官,最后是一名美國軍官。”可見其軍種意識之根深蒂固。美國前參聯會主席鮑威爾也曾指出:“參聯會的失敗,不僅在于官僚主義。在我看來,參聯會設立之時的缺陷,決定了它始終沒有發出清晰的聲音阻止美軍深陷越戰泥潭。”這種不正常的現象一直持續到1986年,美國國會制定并通過《戈德華特-尼科爾斯國防部改組法》,才“使參聯會從‘辯論協會’轉變為一個有紀律的軍事機構”,真正成為一個名符其實統管三軍的權威機構。此后,大家才看到了海灣戰爭及以后幾場戰爭中,美國聯合作戰行動近乎完美的配合。但這是花費近40年的時間總結教訓得到的經驗,整改和磨合期不可謂不長!

要想做好軍隊管理體制建設,使其適應軍事斗爭和戰爭準備,必須高屋建瓴地捋順頂層設計。為強調本軍種的獨特優勢地位,美國海軍曾提出“由海到陸”,空軍則提出“全球參與”,陸軍則提出“全譜優勢”等不同的軍事理論,各軍種都在暗示本軍種無可替代、無所不能,力求在軍事體制結構調整中保證自身利益不被削弱。面對這種可能導致軍事體制改革失敗的內部矛盾和沖突,美軍采取的辦法是做好頂層設計。

20世紀60年代,美國通過國防管理改革,建立了“規劃-計劃-預算”系統,實現了國家和軍隊的頂層決策的制度化。該系統是改革的成果,反過來又為美軍各項改革提供了科學的程序模式。80年代,美軍為進行國防管理改革,在國防部組成了以副部長為首的改革研究顧問委員會,下設20個研究小組,對國防管理改革進行了全面系統的規劃論證。冷戰后,美軍在軍事變革的頂層設計方面顯得更加成熟。經過90年代前半期對軍事變革的理論探索之后,1997年美軍確立了改革戰略,并提出了指導改革的綱領性文件,即由國防部制定的《國防改革倡議書》和由參聯會制定的《2010聯合構想》。《2010聯合構想》反映了美軍改革的總體設計,各軍兵種據此分別制定了適合自己特點的發展戰略。總目標與分目標相結合,自上而下形成體系,使軍事變革得以有計劃、有步驟地協調推進。

軍事理論創新引領美軍軍事體制改革

自冷戰結束以來,美國軍事理論創新可以用“井噴”來形容,其數量之多、覆蓋面之全、內容之豐富,都是史無前例的。層出不窮的新概念和新觀點引領了新軍事變革,指導了新的戰爭實踐,在世界范圍內產生了深遠影響。美軍不僅根據每場戰爭的具體情況量身定做地設計戰爭,而且將戰爭實踐作為軍事理論創新的延伸,將戰場作為軍事理論創新的實驗場,“新干涉主義”、兵力投送、前沿威懾、“空地一體戰”“空海一體戰”等都是美軍為適應戰爭實際需求而產生的軍事理論。

美軍提出眾多作戰理論的基本著眼點是提高自身效能,并瓦解對手的作戰體系。提高自身效能的指導思想是“聯合作戰”理論,即通過對各種力量的優化組合,形成對敵作戰的綜合優勢。20世紀90年代,海軍提出“火力圈”概念,空軍提出“航空航天力量一體化作戰”概念;1997年,海軍前作戰部長約翰遜上將提出“網絡中心戰”概念;2000年,陸軍提出“行動中心戰”概念,海軍陸戰隊提出“艦對目標機動”概念。這些理論與概念都對美軍自身效能的提高產生了巨大的推力。

美國是當今世界新軍事變革的前瞻者,沒有現成經驗可以借鑒;美軍也是近年來參加實戰最多的軍隊,戰爭實踐為軍事理論創新提供了素材。這些因素混合在一起,使美國軍事理論不斷創新。但美軍的軍事理論創新不是空穴來風和沒有根據的天馬行空。首先,美軍在理論創新上敢于超越自己的成績,最典型的就是對海灣戰爭的總結。美軍沒有站在勝利的角度分析戰爭,而是找出一大堆存在的問題,比如“戰斧”導彈反應遲鈍、“愛國者”導彈精準度太差等;同時也深刻總結到,海灣戰爭的勝利受益于得天獨厚的客觀條件,如廣泛的國際支持、龐大的戰時聯盟、對手的戰略失誤等,并反復強調這樣的有利條件很難再現。從勝利中找問題的做法,恰恰是推動美國軍事理論創新的動力來源。在此后的科索沃戰爭、阿富汗戰爭和伊拉克戰爭中,美軍可以說是一場戰爭一種理論,而事實證明這些理論又是十分成功的實踐。

此外,美軍軍事理論的蓬勃發展與美軍科技發達并遙遙領先于對手密不可分。除武器裝備技術存在巨大優勢之外,美軍軍事理論中與技術結合最緊密的是戰術理論,“網絡中心戰”是一個典型例子。在2003年3月伊拉克戰爭初期,美軍對薩達姆發動的“斬首”行動就是“網絡中心戰”的實戰演示。沒有技術領先優勢的催生,美軍的軍事理論也不可能如此快速更新。

美國先進技術的快速更新催生出新的軍事理論

美軍并沒有因海灣戰爭的勝利而停止軍事體制改革的步伐

聯合作戰需求倒逼美軍軍事體制改革

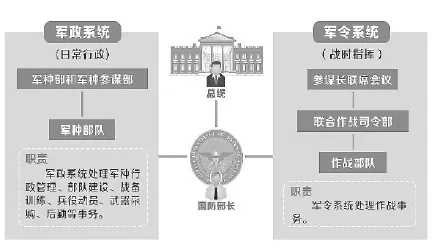

“養兵”和“用兵”職能的劃分一直是各國軍事體制改革不能繞過的問題。美軍解決這個問題的辦法,就是軍政、軍令系統分開。美軍高層領導管理體制即“軍政系統”負責“養兵”,由總統和國防部長通過軍種部統管軍隊建設,如海軍部、陸軍部、空軍部。軍政系統主要負責制定國防政策、國防預算、兵力規劃,負責部隊的行政管理、戰備訓練、武器裝備采購等。

美軍聯合作戰指揮體制即“軍令系統”,主要職能是“用兵”,由總統和國防部長通過參聯會對各聯合司令部及作戰部隊實施作戰指揮。制定聯合作戰計劃、聯合訓練和作戰指揮有機結合,是美軍快速應對危機的法寶。

目前,美國軍方共設9個聯合作戰司令部,包括6個按地理劃分的戰區司令部和3個按功能劃分的專業職能司令部:美國北方司令部、美國中央司令部、美國歐洲司令部、美國太平洋司令部、美國南方司令部、美國非洲司令部、美國特種作戰司令部、美國戰略司令部、美國運輸司令部。2010年成立的網絡司令部則隸屬于戰略司令部統一管轄,并作為其中的一個兵種。

美國前參聯會主席鄧普西曾簽署并頒布了《聯合作戰頂層概念:聯合部隊2020》文件,明確提出“全球一體化作戰”概念。可以看出,聯合作戰司令部在美軍中的地位日益凸顯。但客觀來講,美軍建立聯合作戰司令部經過了長達60多年的努力和最終變革,也是戰爭需求倒逼出來的現行軍事體制產物。

美軍軍政與軍令系統示意圖

從1946~1947年,美軍陸續建立了7個作戰司令部都存在兩方面的問題。一是自身聯合程度不高,多數由某個軍種來主導,聽從軍種部的指揮;二是缺乏外部聯合監管,聯合作戰司令部和軍種部上面都沒有設立聯合指揮與管理機構,這種體制上的問題使得美軍聯合作戰司令部淪落成為軍種部的代言,有名無實,完全無法履行聯合指揮的職責。因此,美軍經過整改,著重改革了國防部、參聯會和軍種部,才把聯合作戰司令部建成真正的聯合作戰指揮機構。

隨著國際戰略形勢和軍事技術的變化,美軍南方總部、中央總部、北方總部和非洲總部的成立,多與核戰略形勢的重大變化有關。為應對中南美洲的戰略形勢變化,保持美國后院的穩定,1963年美軍成立了南方總部;為遏制蘇聯在中東地區的擴張,1983年美軍成立了中央總部;為加強本土的安全防衛,2002年美軍成立了北方總部;為打擊恐怖勢力在非洲大陸的蔓延,2007年美軍成立了非洲總部。

在應用軍事技術的突破方面,戰略司令部的改革也是一個典型例子。美軍最初組建的戰略司令部主要負責指揮戰略核力量,統領陸海空三軍麾下的“三位一體”戰略核力量,但隨著太空、網絡和遠程打擊技術的發展與應用,該司令部擴大了機構設置和職能范圍,概括起來,戰略司令部的現實職能就是航天、防天、核打擊及網絡戰。

相對比較穩定的就是歐洲司令部和太平洋司令部。歐洲司令部司令同時兼任北約盟軍的最高司令,毫無疑問,歐洲司令部是冷戰的橋頭堡。

美軍各個聯合作戰司令部管轄的地域、擔負的職能完全不同,因此內部機構設置也不盡相同。聯合作戰司令部主要采取的是聯合參謀部加軍種司令部的內部結構模式。美軍的中央總部、歐洲總部、非洲總部、特種作戰司令部和運輸司令部都是如此。但是,太平洋總部和戰略司令部則不同。太平洋總部除聯合參謀部和軍種司令部外,還有二級聯合作戰司令部以及常設聯合特險司令部。戰略司令部里沒有軍種組織司令部,它是按照核、太空和網絡等不同領域設立機構。聯合參謀部的機構設置也不一樣,它基本上與參聯會聯合參謀部保持一致,但南方總部和非洲總部比較特殊,由于受作戰任務和編制員額等因素的影響,參謀機構沒有單獨的作戰部門和后勤部門。非洲司令部甚至連在非洲駐軍的地點都找不到,只能和歐洲司令部暫時擠在一起“合署辦公”,畢竟非洲國家對美軍成立非洲司令部還是充滿了敵意。

結 語

軍事體制改革是一項艱巨的系統工程,在中國軍隊的新一輪軍事體制改革伊始,既要借鑒美軍等國的軍隊改革成功經驗,也要繼承中國軍隊原有的好經驗、好傳統,不能“一刀切”“簡單劃線”“非牛即馬”,一定要有中國軍隊特色,有中國國情特色,中國軍隊的很多優良傳統不能丟,也丟不得。做到這一點,中國新一輪軍事體制改革才能真正實現“聽黨指揮、能打勝仗”的總體改革目標。

責任編輯:劉靖鑫