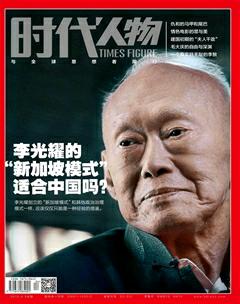

李光耀:“現代新加坡的締造者”

李光耀被評為世界上最偉大的政治家之一,他帶領眾多華人、馬來人使新加坡擺脫英國殖民統治,成立共和國;并大力發展經濟、進行教育改革,將彈丸島國新加坡打造成為“亞洲四小龍”之一,被譽為新加坡的“國父” 。

1923年,李光耀出生于新加坡,這已是李氏家族在新加坡出生的第四代。早在1862年,李光耀的曾祖父李沐文就從廣東大埔移居到海峽殖民地,李家祖先世代居于廣東大埔縣,那里是純客家區。受英國殖民的新加坡,英式教育很發達,李光耀的祖父李云龍和父親李進坤均接受英式教育,尤其李云龍對西方文化很是推崇,堅持對孫子進行英式教育。

這種基礎教育幾乎影響了李光耀一生,從性格、做事方式到執政理念。李光耀從小就展露出領導才能,懂得控制周邊人和事,老師曾給他這樣的評語:“他決心出人頭地,他很可能一生身居高位。”在李光耀擔任總理的25年間,是新加坡經濟增長最快的時期,新加坡成為井井有條、規范潔凈、生活富裕的花園國家。

創造奇跡:被列為全球最適合經商的國家

在許多人眼里,新加坡是一個蕞爾小國:面積才716平方公里;根據官方統計,2014年人口547萬,其中公民及永久居民387萬。不過,在國際經濟與政治舞臺上,新加坡獲得了遠遠超過其規模的影響力。在很大程度上,這要歸功于李光耀。

稱李光耀為“現代新加坡的締造者”是恰如其分的。自1959年以來,人民行動黨一直是執政黨。截至卸任的1991年,李光耀一口氣做了32年內閣總理。1960年,新加坡人均名義GDP為428美元,是不折不扣的窮國。1991年人均GDP為14504美元,31年翻了近34倍,年均增長率為12%。別忘了,新加坡人口從1957年的144.6萬增至1991年的313.5萬,翻一番多。

李光耀卸任后,新加坡繼續從繁榮走向更加繁榮。該國人均GDP突破2萬、3萬、4萬與5萬美元的年度依次為:1994年(21578美元),2006年(33580美元),2010年(46570美元)與2011年(52865美元),2013年為55183美元。

新加坡為何能夠如此成功?或有人歸結為其優越的地理位置。新加坡地處馬六甲海峽,扼國際貿易的要沖。不過,這些稟賦馬來西亞與印尼等國也有,但這兩國的發展就落后新加坡幾條街。或有人歸結為其歷史上是英國的殖民地,浸潤了母國的法治傳統。不過,這個因素馬來西亞也具備。可見,這些因素并非充分條件,而是與李光耀本人的政治才能息息相關。

據瑞士洛桑國際管理發展研究院(International Institute for Management Development)2014年出版的《世界競爭力年鑒》,新加坡在全球最具競爭力的經濟體的排名方面僅次于美國和瑞士排在第三位。在世界銀行2015年《全球營商報告》中,新加坡被列為全球最適合經商的國家。

從1959年至1990年,李光耀帶領新加坡成功度過了與鄰國印度尼西亞和馬來西亞的國家關系危機,消除了國內的不安定因素,并成為美國在亞洲的重要盟國。經過長期、快速的經濟發展,新加坡已一躍成為全球最大的集裝箱港口,以及最大的石油鉆井平臺生產國。

英國前首相瑪格麗特·撒切爾(Margaret Thatcher)曾在其2002年出版的《治國方略》一書中寫道:“李光耀先生幾乎靠一己之力將新加坡打造為當今時代最為震撼的經濟傳奇之一,而這一切是他在新加坡這個小國面對不時的安全和生存威脅下完成的。”

政治體制追隨英國威斯敏斯特體系

這種令世人震撼的經濟傳奇,李光耀是如何創造出來的?從根本上來看,是依賴于李光耀設計的新加坡政治體制。

理論上,新加坡的政治體制追隨英國威斯敏斯特體系。總統是國家元首,卻只擁有象征性權力。1991年以前的總統實際一直由議會任命。1991年憲法修改,總統開始由民選產生,任期六年。新加坡實際的政治模式仍然是:精英治國、唯才是用(meritocracy)、廉潔政治、多元種族主義、一黨主導(one party dominant)、負責任的報章(包括其他媒體)、法治、法律許可的自由,還有集選區制度、非選區議員、官委議員等等,基本都由李光耀一手打造。

李光耀設計政治制度的理念可做如下概括:運用執政黨歷史上形成的權威資源,通過對政治資源、經濟財政資源與社會資源近乎壟斷的控制,通過對程序立法的精心設計,以及經過對選戰策略的一系列精巧的技術性安排與處理,而把反對黨的活動有效地限制在對執政黨不可能造成任何實質性的政治挑戰的范圍內。

如此一來,新加坡既可以實行國際上通行的多元民主,成為世界潮流即多元民主國家中的一員,又能保持執政黨的長期執政,保持著持續政治穩定與經濟繁榮的歷史紀錄。這種做法借用民主之形,施行威權之實,可謂一舉兩得。

李光耀特別喜歡倡導儒家倫理,主張用儒家的和諧理論來化解社會矛盾,對西方的憲政民主則抱有深深懷疑。他曾說,在東方社會里,最重要的目標是建設一個井然有序的社會,讓每一個人都能享有最大的自由。這種自由不同于西方的自由。哈佛大學的杜維明教授對此頗為贊同,他主張新加坡應充分發揮多元文化的特色,讓華族、馬來族、印度族、歐亞裔盡量地發掘、創造自己的文化資源,使新加坡的整體文化資源厚而不薄,才能有效地面對庸俗的歐美次文化的沖擊。

哈佛大學的已故政治學家亨廷頓也承認,對于大多數的發展中國家而言:“首要問題不是自由,而是建立合法的公共秩序。人類可以無自由而有秩序,但不能無秩序而有自由。”亨廷頓贊揚在李光耀治理下的新加坡是個“近乎完美的社會”,但認為要長期維持這樣的社會幾乎不可能,人治很難比法治更穩定和更長久。李光耀自稱新加坡已經發展出廉潔和有效率的獨特政體,可這種憑借個人威權建立的體制很有可能人亡政息。

亨廷頓已經去世,第三波的民主化浪潮肯定已經過去。李光耀在形式上放棄權力,但他兒子掌控的威權政治沒有半點疲態,反倒可能在克服金融危機之后更趨穩固。李光耀說過:“在新加坡,無人有權來推翻我!”目前確實如此,不過歷史總要后人來寫。

“新加坡模式”是怎樣煉成的?

按照現代政治學的觀點,新加坡不是一個“民主國家”,而是一個“威權國家”,這一點基本上是沒有什么疑問的。在政經分離的情況下,這個威權國家的經濟卻發展得相當不錯,其原因大致有這么幾點:首先,新加坡較好地保障了公民的經濟自由。政府經濟管制的領域在獨立之初就不算多,后來又不斷放開,并且統治者有意識地防止政府對經濟尤其是對企業微觀活動過度的、尤其是非法的干預。

其次,新加坡是一個實行嚴刑峻法的國家,這對經濟的意義在于,法律嚴格劃定了政府的行為規范,致使官員以“上有政策下有對策”的方式去侵擾公民經濟權利的可能性大大降低,從而,以理論術語來說,在整個社會中建立了一個良好的“預期系統”,有利于公民安心于各項治富的事業。

再次,新加坡是個小國寡民的社會,因此在獨立之初,社會財富分布就呈現很典型的均質化特征,從而使社會各利益集團之間的分歧和沖突不至過于復雜,這就使國家的發展獲得了一個很有利的起點,有利于以后各項政策的推行——這樣一些政策,在幅員遼闊、人口眾多、利益集團關系極端復雜的中國和美國可能都會顯得十分理想化,而在新加坡卻能迅速落到現實。

李光耀父子把民主和一黨執政制度很好地結合了起來。政治可以集中,權力也可以集中,但必須保證這些掌握權力的人,必須是社會上最優秀的人。這是新加坡領袖的重要考量。在民主政治中,反對黨的作用是能夠制約執政黨,但也存在著其他更加有效的制約措施。

從純粹經濟方面來看,新加坡的發展依賴的是開放的市場和有力的人力資源戰略。就前者而言,新加坡在建國之初,以自身環境條件為基礎,60年代以港口、化工等為主;70-80年代建立了完備的基礎設施,以電子、金融和旅游業完成了經濟起飛;90年代發展房地產遭遇挫折后,迅速以IT產業趕上歷史潮流。很明顯,新加坡是秉承開放的原則建立資本市場的。新加坡還建立了普惠的社會保障體制,使每一個公民享有盡可能高的社會保障。可以看到,政治上的專制、家天下的管理模式與開放的經濟環境相結合,加上以儒家文化的價值理念為基礎,以吸引精英治理為手段,也許就構成了新加坡經濟增長之謎的謎底。

李光耀威權主義的統治使新加坡社會秩序井然,也使新加坡一躍成為亞洲先進國家。但威權主義的統治嚴重壓抑了個人和市場的創造力、適應力。未來,新加坡模式能否繼續蓬勃發展,還是未知數,但畢竟李氏父子執政下的新加坡令世界如此驚奇而信服過。