常見公跨鐵箱梁橋抗震方法比較研究

雷昕弋

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京 100055)

Comparative Study on Anti-seismic Methods for a Regular Highway Box-girder Bridge Crossing Railway

LEI Xinyi

常見公跨鐵箱梁橋抗震方法比較研究

雷昕弋

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京100055)

Comparative Study on Anti-seismic Methods for a Regular Highway Box-girder Bridge Crossing Railway

LEI Xinyi

摘要公跨鐵橋梁位于交通樞紐位置,抗震性能要求高,設計復雜。以一座位于地震高烈度區跨越鐵路的4×30 m箱梁公路橋為例,建立全橋有限元模型,通過非線性時程分析方法,對支座剪壞和墩身延性等兩種耗能方式進行比較研究。研究表明:兩種方式均能顯著減少結構所受地震荷載作用,縱向輸入時,墩身延性減震效果要優于支座剪壞;在橫向輸入下,支座剪壞比墩身延性方式更能減少結構受力。根據這兩種減震方式的不同,提出抗震設計細節處理的注意事項。

關鍵詞公跨鐵橋非線性減震措施支座剪壞延性設計

近年來,我國地層地質活動明顯,中小地震時有發生[1-2],故而對于常見跨度梁橋設計,其抗震設計也變得越來越重要。另一方面,隨著國家交通行業的迅速發展,公路與鐵路交叉跨越情況極為常見。公跨鐵橋梁結構由于跨越鐵路,其結構重要性應比一般公路橋梁高。然而目前我國抗震規范對于公路跨線橋僅《公路橋梁抗震設計細則》中規定“立體交叉的跨線橋梁,抗震設計不應低于下線橋梁的要求”[3],對于跨越鐵路路基段的結構則無明確的規定。根據抗震設計中修復難易程度決定橋梁結構重要性的設計思想,以及鐵路運營安全不應受到其上跨橋梁損傷而破壞的原則,跨越鐵路路基段的公路橋也應屬修復難度較大的橋梁結構。因為地震中損傷的公跨鐵橋梁結構,必須通過鐵路部門開天窗作業或中斷鐵路運輸的方式方可進行修復。基于此,建議在常見公跨鐵橋設計中應重視抗震設計。以一跨越鐵路的常見公路小箱梁結構為例,通過模型建立、動力特性分析,E2地震下結構兩種不同減震方式比較,以及兩種減震方式選擇上的構造細節處理等問題闡述抗震分析過程。

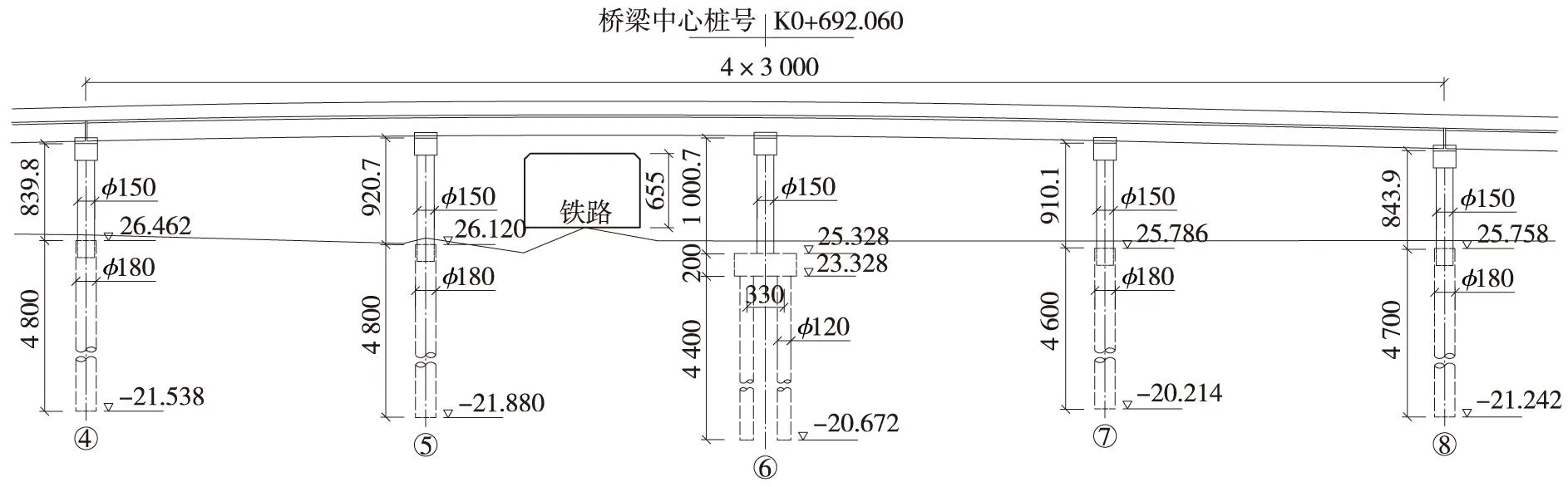

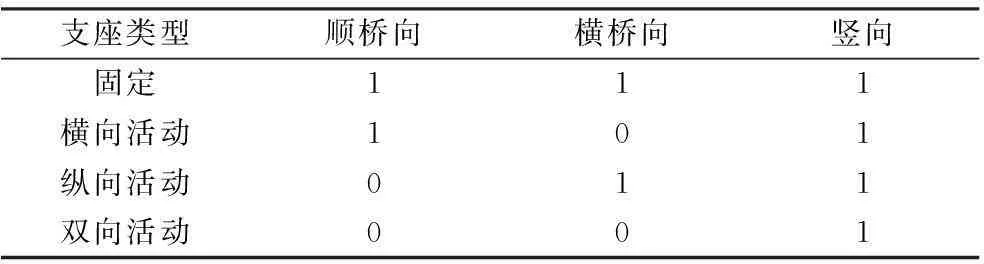

1工程背景及有限元模型

某橋位于8度地震區,跨越鐵路,為3聯4×30 m簡支變連續小箱梁。橋梁布置見圖1,其中4~8號墩間的連續梁為跨越鐵路聯。該橋非固定支座位置處墩為三柱式的樁柱式框架結構,樁徑為1.8 m。固定支座位置處橋墩(6號墩)仍為三柱式框架結構,但基礎為群樁,樁徑為1.2 m。采用SAP2000軟件對跨越鐵路聯模型進行建模分析,并在其大小里程處各建一聯4×30 m連續小箱梁橋,以便于考慮臨近結構對其影響。總體坐標系以順橋向為x軸,橫橋向為y軸,豎向為z軸。模型利用空間梁單元模擬主梁和墩柱,群樁采用6×6耦合彈簧模擬,彈簧剛度根據m法計算,模型中除程序根據構件的截面和材料自動計算結構的質量外,對上部結構的二期恒載以線質量的形式施加在梁體單元上。連續箱梁橋中,墩-梁間的連接方式見表1。非線性時程分析中,采用非線性的恢復力模型來考慮滑動支座摩擦,摩擦系數取0.02。

圖1 跨鐵路聯全橋布置(單位:cm)

表1 墩-梁間的連接方式

注:“0”指墩—梁間相應的自由度無約束,“1”指墩—梁間主從約束。

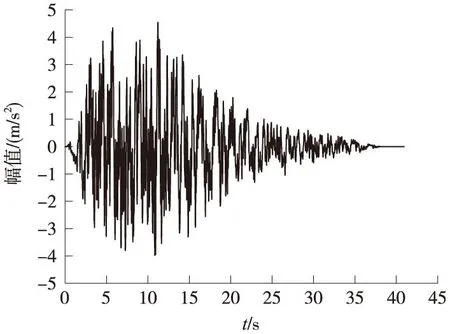

2地震動輸入

根據工程場地地震安全性評價報告,選取50年超越概率63%(E1)和50年超越概率2%(E2)下各三組地震加速度時程作為地震動輸入并分別進行抗震計算,最后結果取3組地震響應最大值的平均值。兩個概率下,時程均持時40.96 s,時間間隔為0.02 s,E2下的峰值加速度為4.54 m/s2,其對應反應譜的特征周期為1 s,圖2給出其中一條地震加速度時程。

圖2 50年2%地震加速度時程樣本

3動力特性分析

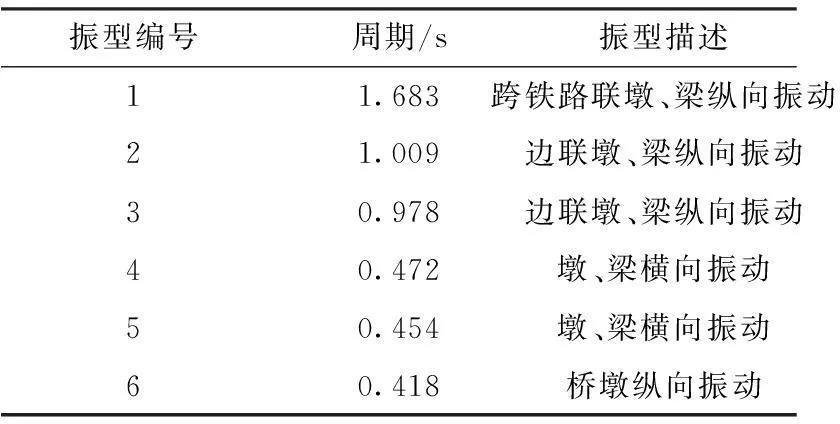

根據前述動力計算模型,對全橋結構進行動力特性分析,結構的前6階振動周期見表2。從表2中可以看出,第一階振型為跨鐵路聯墩、梁縱向振動,周期為1.683 s,結構第四階振型為墩、梁橫向振動,周期為0.472 s。

表2 結構動力特性

4常見減震方式比較

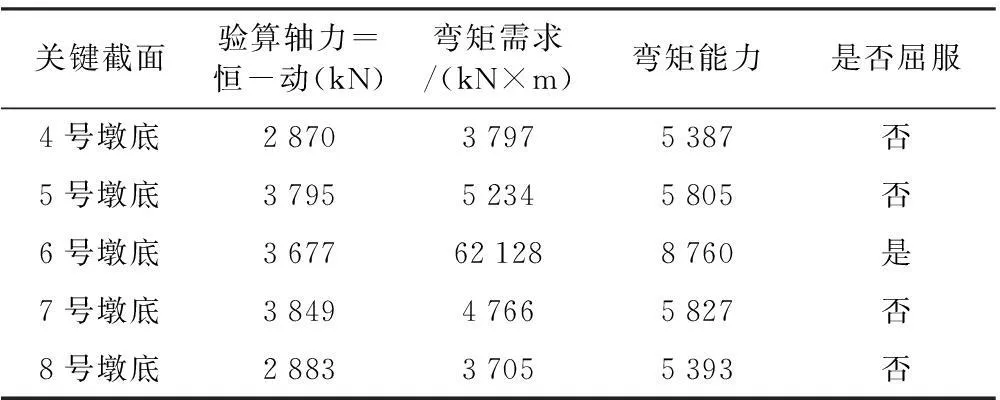

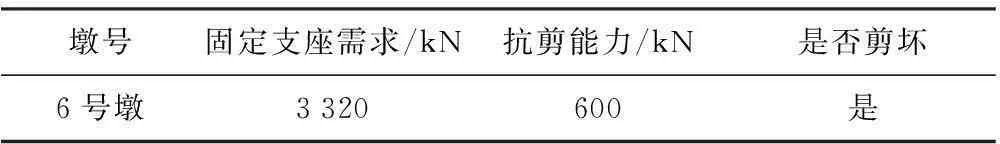

常用公路橋梁抗震一般采用以下兩種減震方式:一是橋墩塑性,結構進入延性進行設計;二是通過連接結構耗能(如支座)。對于小箱梁結構,考慮經濟性,連接構件耗能方式一般是采用支座剪壞,結構抗震采用上述何種方式進行設計,可以先在E2地震下采用非線性時程分析方法,對全橋結構進行縱、橫向動力計算,過程中考慮滑動支座摩擦。在目前固定墩配筋率為1.56%,非固定墩主筋配筋率為0.78%的情況下,分析結果表明,在E2地震作用時,橋墩在縱、橫向地震輸入下,結構均可能會進入塑性,同時支座也存在剪壞的可能。限于篇幅僅給出縱向輸入時的地震響應,見表3和表4。表中的驗算軸力是指恒載軸力-地震動下的軸力。

表3 E2地震縱向輸入下墩底受力

表4 E2地震縱向輸入下支座受力

根據以上分析結果,支座剪壞和墩身延性這兩種耗能方式均可在該結構中發生,故對上述兩種情況分別進行分析。其中支座剪壞后,滑動摩擦系數取0.2。在橋墩延性結構分析中,根據結構特點,在縱向輸入下,墩底可能進入塑性,而在橫向輸入下,墩頂和墩底均有可能進入塑性狀態。故在橋墩非線性情況下,基于以上分析,橋墩采用纖維單元進行模擬,并利用Mander模型來反應橋墩的彈塑性狀態。

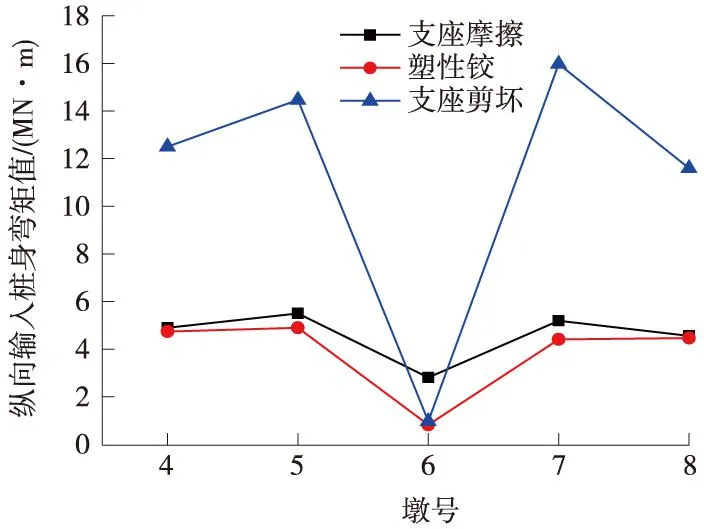

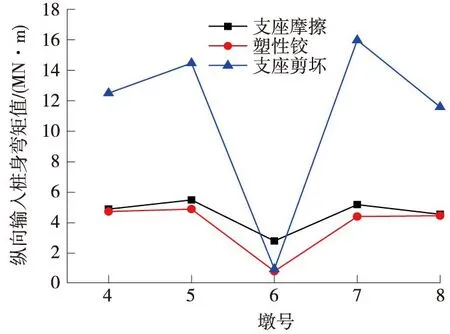

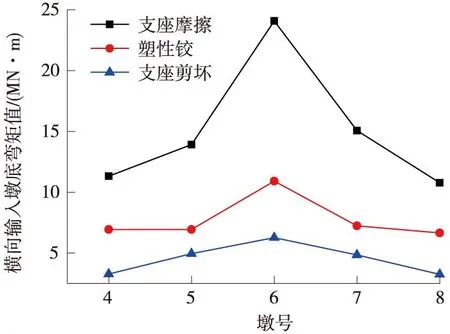

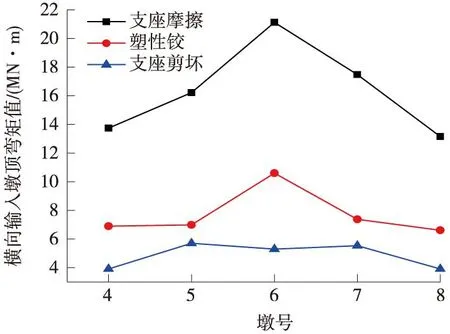

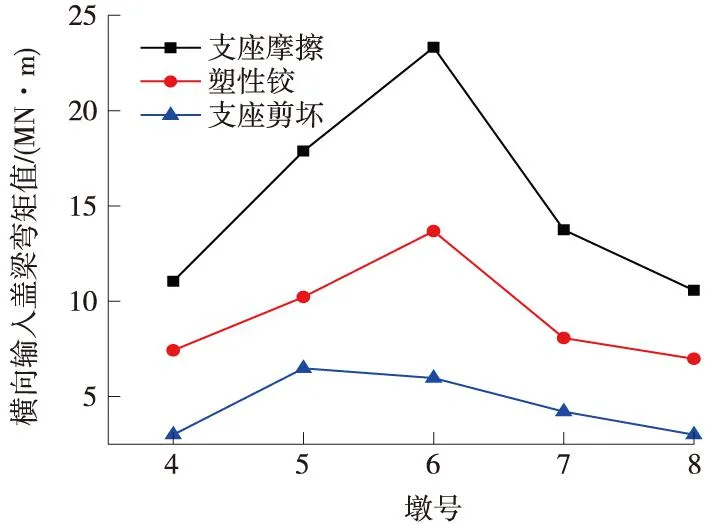

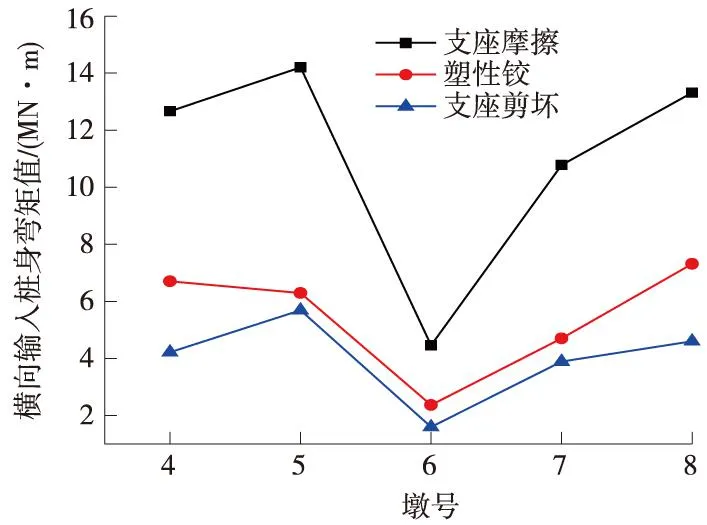

將滑動支座摩擦、支座剪壞以及墩身延性這三個模型分別進行縱橫向非線性時程分析,并將關鍵截面和最不利樁基的剪力、彎矩結果進行對比分析。因剪力與彎矩的變化趨勢基本一致,并考慮篇幅影響,僅給出彎矩的對比結果,見圖3~圖8。從以上結果比較可知,無論采用支座剪壞還是墩身延性均能顯著的減少下部結構的地震響應。橫向地震輸入時,采用支座剪壞耗能方式要比墩身延性方式更能改善下部結構受力。縱向地震輸入時,墩身延性要比支座剪壞時對下部結構的地震響應減小的貢獻更明顯。支座剪壞后,墩梁間相對距離在縱向輸入下最大位移為0.223 m,橫向輸入下最大位移為0.184 m。

圖3 縱向輸入各墩墩底彎矩比較

圖4 縱向輸入最不利樁身彎矩比較

圖5 橫向輸入各墩墩底彎矩比較

圖6 橫向輸入各墩墩頂彎矩比較

圖7 橫向輸入各墩蓋梁彎矩比較

圖8 橫向輸入最不利樁身彎矩比較

5減震方式的細節處理

通過以上分析,無論支座剪壞還是墩身延性都能有效的減少地震力。然而,要保證其中任何一種減震方式完美形成,構造措施中,防落梁的設置比較關鍵。采用支座剪壞,通過摩擦耗能時,防落梁應與支座有一定的距離,以保證摩擦耗能的實現,從而減少地震力的往下傳遞。如本結構計算得知墩梁縱、橫向最大位移值,則防落梁設置時,參考計算結果,將防落梁設置離支座凈距縱橫向分別為0.22 m、0.18 m左右比較合理,保證支座剪壞后的活動。考慮縱向梁體可能的碰撞,兩聯之間的伸縮縫值也應根據支座剪壞后的結果進行調整,確保不發生梁體碰撞損傷。當采用墩身延性耗能時,防落梁應靠近支座設置,并加強防落梁的抗剪設計,確保上部結構力完整傳遞至橋墩下部,從而保證塑性鉸的順利行程。防落梁的抗剪計算值應按照能力保護構件原則,采用塑性鉸的彎矩進行反算得到剪力值,并乘以1.2~1.5倍的超強系數。

6結論

(1)支座剪壞耗能和橋墩延性均能顯著減少地震荷載對下部結構的作用。在縱向輸入下,墩身延性的減震效果要優于支座剪壞,而在橫向輸入下,支座剪壞比墩身延性更能明顯地減少結構受力。

(2)采用支座剪壞耗能時,建議防落梁設置于遠離支座位置處,并適當留出滑動空間以便于耗能,保證耗能作用效應的產生,從而減少地震力的下傳,具體距離可參考非線性時程結果。

(3)采用橋墩延性進行設計時,防落梁應設置緊鄰支座,其抗剪能力可參考能力保護構件的設計原則進行處理。

參考文獻

[1]羅祖德.全球是否已進入地震活躍期[J].自然與科技,2010(3):6-9

[2]姚玉霞,王建榮,馬鳳珍,等.南北地震帶強震主體活動區現象及未來趨勢分析[J].地震電磁觀測與研究,2012(3):37-40

[3]中華人民共和國交通運輸部.JTG/T B02-01—2008公路橋梁抗震設計細則[S].北京:人民交通出版社,2008

[4]中華人民共和國建設部.GB 50111—2006鐵路工程抗震設計規范[S].北京:中國計劃出版社,2009

[5]中華人民共和國建設部.CJJ 166—2011城市橋梁抗震設計規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2011

[6]Priestley M J N, F Seible, G M Calvi. Seismic design and retrofit of bridges [M]. New York: Wiley,1996

[7]葉愛君,管仲國.橋梁抗震:第二版[M].北京:人民交通出版社,2011

[8]叢書編委會.中國交通運輸改革開放30年(公路卷)[M].北京:人民交通出版社,2009

[9]李建中,宋曉東,范立礎.橋梁高墩位移延性能力的探討[J].地震工程與工程振動,2005,25(1):43-48

[10]王常峰,陳興沖,朱東生.活動支座摩擦力對橋梁抗震性能的影響參數分析[J].世界地震工程,2005,21(4):82-87

[11]辛兵,王克海,徐升橋.京新高速上地斜拉橋抗震設計分析[J].鐵道勘察,2012(6):79-84

[12]劉春.鐵路連續梁橋下部結構地震力計算[J].鐵道勘察,2012(2):96-98

中圖分類號:U442.5+5

文獻標識碼:A

文章編號:1672-7479(2015)02-0093-04

作者簡介:雷昕弋(1982—),男,2009年畢業于同濟大學橋梁與隧道工程專業,工學碩士,工程師,E-mail:390803165@qq.com。

收稿日期:2014-12-23