謝振甌:繪出絲綢之路的歷史文化承載

戚永曄

見到謝振甌是在杭州錢塘江邊他的寓所里。他正在專心勾勒著一幅西域人物牽著馬匹行走的圖畫,見到我來訪地并未立即停下手中的筆,而是邊畫邊說:“請等我一下。”

大約5分鐘后,他才放下畫筆,認認真真地俯視了畫面的整體效果,接著小心翼翼地把畫稿收疊了起來。做完這一切,他才抬頭,對我露出一個微笑:“你好。”

一絲不茍、有一種深厚的歷史縱深感,這是很多人欣賞謝振甌畫作之后的感受。而在見到他本人后,我的印象便是“畫如其人”。

于是,在這種頗具歷史感的氛圍里,我和謝振甌這位專注于絲綢之路題材四十余年的畫家,開始了一場圍繞著“絲綢之路”“畫題”的訪談。

絲路風情:繁盛的畫面與內心的愿景

為什么選擇“絲綢之路”這個繪畫的主題?

這是我對謝振甌繪畫生涯最大的好奇,也是訪談之初拋出的第一個問題。

“這個話題就說來話長了,最早勾起我對絲綢之路主題的興趣,來自于20世紀70年代在古絲綢之路上的幾次行旅。那些茫茫荒漠、處處殘跡,和我生活的南方有很大的不同,也引發了我的好奇。”謝振甌這樣說。

謝振甌是溫州人。對比南北方的文化差距,謝振甌覺得,南方是“文人”文化,而北方,特別是漫漫古絲綢之路,才是真正的“人文”。這種開放、多元、厚重的文化,擦亮了他的靈感火花。1979年,他動筆創作了第一幅作品——長卷《絲綢之路》。

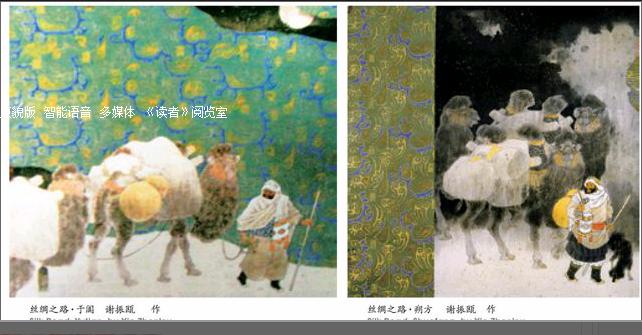

美術評論家程征曾以“繁”、“盛”二字精辟地概括了謝振甌作品的審美特色。這種特色,在他最早的畫作《絲綢之路》上就有了明晰的體現,而在稍晚之后創作的“長安篇”系列作品中更加明顯。《長安西市圖》《大唐伎樂圖》,這些畫作內容豐實、人物豐茂,畫面上龍閣鳳闕、玉輦金鞭、羅帷翠帳、碧樹銀花,一群又一群盛裝的男男女女或賞花戲雀、行酒歌舞;或對弈擊鞠、走馬狩獵,都明晰地表現出了盛唐時代繁盛的場景。

創作這些畫之后,謝振甌發現自己對絲綢之路的文化興趣越來越濃,于是,為了追尋唐代夢跡的便利,1984年,謝振甌舉家北遷古都西安,他本人也成為陜西國畫院的專職畫師,從而結束了15年的業余美術生涯。從溫州遷至西安,從業余美術工作者轉為職業畫家,成了他在藝術創作上的轉折點。

也是在這一年,他完成了“長安篇”中另一幅作品《大唐伎樂圖》的創作,這幅作品后來獲得了第六屆全國美展的金獎。有人說,它表現了彼時謝振甌內心巨大的張力和熟練的工筆畫技巧。謝振甌本人則認為,這個時期的作品,“更多是我借盛唐氣象,來表達自己心中的愿景。”

絲路氣質:深沉的人物與民族的精神

和謝振甌聊天是一件讓大腦飛速運轉的事,不經意間他會問你:“你知道最早提出絲綢之路概念的不是中國人么?”“坦羅斯戰役在中西文化交流中有什么地位?”“張騫和班超為什么從西域歸國后不久就去世了?”……有些問題令我感到突然,因為尚未進入我的視域或思考范圍,而它們又確實觸及到謝振甌選擇絲綢之路題材作畫的最原始出發點。

也許,這是出自謝振甌喜歡閱讀的博學,但更大程度上,這些涉獵廣博的話題也代表了畫家洞察世相的人生積淀。

來到西安工作后,謝振甌第一次零距離接觸漢唐文化的遺存。他說:“只有安家處地所帶來的真切,才能讓一個畫家具備文化思考上由知轉慧的可能。”

事實上,在西安生活的那些年中,謝振甌從未停止過對當地和周邊民風民俗、歷史遺存的走訪。他觸摸出土的漢代玉劍飾的虎螭紋、箭簇的銹斑,仰望那蒼涼大漠深處的城垛、想象那“五星出東方利中國”的陣列、考尋西海固塬上的古“蕭關”、探跡古朔方所泛指的鄂爾多斯草原、驚異三千年不死的胡楊樹,甚至考查一個鞍鐙、一柄長戟、一件頭盔、一個胡姬的灌飲漿壺,乃至一個匈奴的銅帶扣……

這些經歷,奠定了他作為畫家的歷史文化基礎,也給了他大量的創作素材。《佛教傳來篇》和《西域風情篇》都是他這一時期的力作。

但值得一提的是,翻看謝振甌這個時期的作品,最大的特點是畫面逐漸深邃,不見了往日風和日麗的天都長街,取而代之的是風沙彌漫的大漠蕭荒;奔走于絲綢之路上的戍將胡商取代了作樂于歌舞場上的紅男綠女。作品由表面的奢華綺麗轉向內在的深邃博大,并逐漸注入了一種更為深沉、悲壯的審美內涵。畫面上那些總是朝著什么目標奔波的使者、商賈、兵士、役夫、工匠……仿佛是在命運的征途上永無休止地向前跋涉著,平淡尋常。然而正是這些尋常景象,使人體味到生命的堅毅和奮發向上的民族精神。

絲路內涵:不滅的紋飾與文化的承載

讓人意外的是,謝振甌對“繪畫”這個詞的評述。他說:“繪畫只是一種技巧,真正的藝術在于畫面內容所表達的畫家思想和文化內涵。”

確實,他的絲綢之路畫作,積淀了這種內涵。

在遠游西域7年后,1991年,謝振甌回到了南方,曾任福建省美協副主席、福州市文聯副主席、福州畫院院長等職。當被問及回歸的原因時,他的回答耐人尋味:“畫家最終還是要回到案頭上來的。”

謝振甌認為,當有了一段對生活場景、生活意識和具體語境的蓄積,接下來就是對作品的體悟、把握和創作,“這是我創作欲望和精神力量的來源及依托。”

上世紀90年代后,謝振甌創作了兩組畫作“漢唐邊塞詩篇”和“錦繡文章篇”。在這些作品里,少了許多早期畫作具象的描述,變得越來越隱喻。

這一點,在最新的“錦繡文章篇”中尤其明顯。畫家創作前,曾經抱著厚厚的《中國絲綢史》,很認真地品讀那些出土的古代絲綢的紋飾。后來,又將這些紋飾自然應用到圖畫中的背景、天空、人物、風光當中。

美術評論家胡敬德為此撰文說:“我們比較三代青銅的饕餮紋,再比較秦漢瓦當、吉金、玉器、刀劍等等的紋飾,通過它們所獲得的感受總是深刻難忘的。”而謝振甌本人在報紙上公開發表的系列畫作題記中也說:“漢唐中原與西域,上下千年,縱橫萬里,交匯成人文佳話的絲綢之路。以農耕文化和草原文化以及綠洲文化為經緯,以交會、對峙、生死、興亡之緒為千絲萬縷,比興錦繡,織成系列圖畫二十五章。”

如今,當我們重新審視絲綢之路的價值,發掘絲綢之路的文化、體驗絲綢之路的審美之時,再來看看謝振甌30余年始終如一的創作。不難發現,絲綢之路,也就是古代中西方文化交流的歷史華章,深沉而富有內蘊是其中的氣質;不滅的文化薪火傳承則是最核心的所在。

謝振甌,一位非同尋常的畫家,以他的畫筆、他的人生經歷記錄了這一切,也以畫作的形式,重現絲綢之路厚重的歷史承載與文化軌跡。