探秘海蝕洞穴

蔡疏影

湯姆·伊利弗的目光掃過石灰巖邊緣,投向這若大一片臟兮兮已然呈褐色的池水。他穿好潛水服,只露出一小撮 “山羊”胡須,身上斜挎著一個繞著尼龍繩的線軸和一只多用途網袋,(里面裝著各種試管和測量裝置)。站在池水邊,他仿佛就能感覺到腳下這片池水的冰涼。接著他縱身一躍,沉入池中。“這水簡直太臟了!”當他從水中起身后,忍不住笑著叫道。

30多年了,伊利弗每年都會去尤卡坦半島,就像信徒例行的年度朝圣。他常與參觀瑪雅文化遺跡的游客同機而行,但又避開了擁擠的游客浪潮,只為探尋一處隱逸的天堂——“井坑”世界。

全球各地有許多神秘的水下洞穴,其中被稱為海岸線洞穴的海蝕洞穴尤為獨特。尤卡坦半島面積不大,但水下密布海蝕洞穴。人們對此類洞穴的結構以及對生長于其中的生物的了解程度甚至不及深海和外太空。生活在這里的水生動物對不常來“串門”的人類來說,可謂相當陌生。多虧了伊利弗教授和他同伴持之以恒大無畏的探索,才可能在那里發現超過300種罕見的水生生物。

這次,伊利弗率其研究生布萊·科威茨前往被稱作甲殼綱的洞群采集標本。猶如其名,這個洞群內生長著各式各樣的甲殼類生物。他們進入其中一個“井坑”,此坑的面積差不多有一個棒球場那么大,其邊緣纏繞著紅樹樹根,這些樹靠吸吮地下水而存活。

正當伊利弗和科威茨順著石灰石礁壁潛入甲殼綱洞穴時,碰到了來自墨西哥國立自治大學的海洋生物學家費爾南多·阿爾瓦萊茲和他的學生,他們配備了專業的洞穴潛水裝備:四個大氧氣鋼瓶(每瓶重約14千克)。為了避免破壞洞群壁,潛水者將兩罐氧氣放在腋下潛入洞穴。此時,阿爾瓦萊茲正數著他的學生在這里剛采集到的極小的白化蝦。

“我們一會見”伊利弗邊說邊朝著阿爾瓦萊茲點頭致意,接著和科威茨又跳入了污濁不堪的池水中。

甲殼綱洞群處于一條泥濘小路的拐角,小路通往附近一個廢棄的漁鎮,鎮上曾住過許多人。因小鎮沒有水源,所以居民就取“井坑”里的水飲用、洗澡,同時也把生活垃圾丟入水中。直到現在,水面依舊漂浮著垃圾,井坑旁邊的丟棄物隨處可見。這里曾是旅行圣地,透過湛藍的池水可以看見洞穴底部,簡直如天堂一般。如今這般景象,除了科學家和探險小組,誰還愿意再來?水質令人作嘔!褐色的水面上布滿腐爛的植被,讓人望而卻步。然而,就在這污濁水面下約10米之處卻是另一番難以置信的景象。

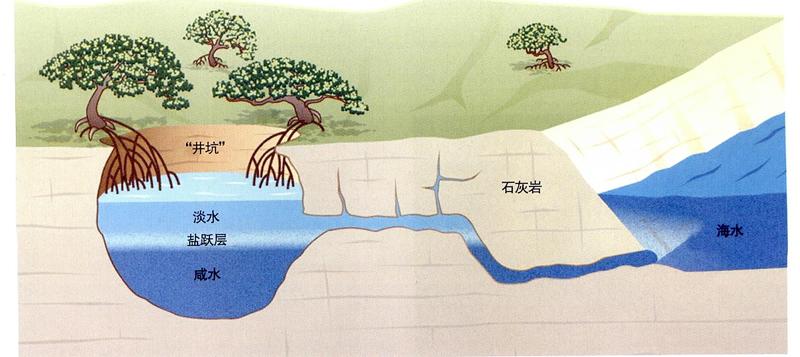

就像油浮在水面上一樣,淡水浮在密度較大的咸水上,即咸水在下,淡水在上。淡水層與咸水層交織的混合區被稱為鹽躍層。若無外物干擾,鹽躍層如同薄紙,且肉眼可見。如果淡水層和咸水層的水清澈無比,鹽躍層就像是水中流淌的一條河流,隨波蕩漾。

鹽躍層將洞里的淡水和咸水分開。有的洞穴通道非常窄小,潛水者只能卸下氧氣罐,人罐分離才能通過,有的通道大到足以讓汽車穿過。目前,人們僅僅發現為數不多的物種生活于此,如各種極小的甲殼類生物、盲魚和線蟲。對大多的生命形式而言,這里缺乏陽光,沒有顯見的能量來源,因此,這里也留下了一個疑問,生命何以在此存在?這個困惑產生的一種不可抗拒的力量“召喚”著伊利弗前去一探究竟。

孩提時的伊利弗非常崇拜法國海洋學家賈可庫斯托(1969年探索特魯克潟湖,震驚世界),憧憬著將來能探究海洋的奧秘。在美國賓夕法尼亞大學上學時,他的專業是生物化學。一次偶然的機會,他選修了潛水課,并一下子就迷上了那種漫游水下的感覺,從此圍繞潛水,規劃起了自己的未來。

大學畢業后,伊利弗去了美國佛羅里達大學開始海洋學碩士階段的學習。那是20世紀70年代初,可以說是海底探索的黃金時代。當時的潛水技術遠不如現在,潛水員不能在水下待太長時間。和尤卡坦半島相似,佛羅里達州也有許多海底洞穴,非常適合探險考察。當時的海底洞穴研究者謝克·伊克萊經常打破佛羅里達州的深潛紀錄,像伊利弗這批生逢其時的科學家就這樣加入了這個領域,他認為,這樣的環境給了他們絕佳的機會去探索。

之后伊利弗在美國得克薩斯州大學獲得了博士學位,又在巴哈馬做了一段時間的研究員。正值20世紀90年代,伊利弗剛剛開始他對尤卡坦半島的探索,他需要一位合作伙伴共同完成接下來的研究工作。正巧,他結識了22歲的約翰·鮑曼,剛畢業的鮑曼對未來的工作比較迷茫。幾個星期以后,他們開著一輛破面包車一路向南狂奔,開啟了探索海蝕洞穴的夢想之路。20年后,鮑曼回憶道:“我不禁會想起那時候的生活,并講給周圍朋友聽,那真是一場大膽的冒險!當時資金很緊張,我們經常睡吊床。我們在夜里不止一次被驚醒。有一次是耳邊傳來馬鼻子的出氣聲,還有一次是我們在一個廢棄的研究站外過夜,醒來時,保安一臉嚴肅地拿槍指著我們。”

在漫長的旅途中,伊利弗教會鮑曼很多東西,比方說,如何掌握潛水技術以及如何在水下采集水生生物標本等。此后的兩年,他倆共同探求海蝕洞穴生物的奧秘。鮑曼通過分析深海洞穴生物組織中的碳元素含量發現,甲殼綱洞穴內水下生物的養分來源并不只是陽光,而是洞穴底部的菌群排出的熱量。

伊利弗認為,由于沒有其他顯見的能量,微生物的養料或許多半來自周圍落入水中的樹葉,而這種情況通常只發生在洞穴入口處。即便有,這種能量進入洞群的可能性也微乎其微。伊利弗和鮑曼認為,在海蝕洞穴中一定發生了某種化學反應,且這種神秘的化學反應并不會很強烈。

伊利弗相信答案就在鹽躍層中。溫度、鹽度、酸度和生物多樣性等數據顯示,水的上、中、下層存在巨大差異,這些差異均表明那里有化學反應產生。不僅如此,在鹽躍層的上面肉眼可見成片的菌群,膠狀的橙色、綠色或棕色的菌群貼附在鹽躍層附近的巖壁上,那里必然有某種能量足以滋養菌群,但這種能量顯然不是陽光。

鹽躍層本身是構成洞穴系統的主要因素,當淡水和咸水混合時,溶解于咸水中的鈣與石灰石中的碳發生反應,從而腐蝕巖石,并拓寬洞穴通道。因密度不同的水相遇,有機物和無機物同聚于鹽躍層,這個區域又被稱為化學含義上的反應區。之前,伊利弗和鮑曼尚不能確定菌群以何為食,甲烷、氫硫和氫氨化物都有可能成為它們的食物。后來他倆發現鹽躍層時,發現這可能是尋找答案的絕佳位置,這里的發現甚至可能解釋地球上某些最早生命形成的來源。

盡管許多科學家也在研究海洋生物,但很少有人像伊利弗和鮑曼一樣敢冒險進入這樣惡劣的環境研究洞穴生物。這使得伊利弗和鮑曼對鹽躍層生物的研究意義尤為重大。雖然伊利弗有許多理論和證據支持他們的研究方向,但他們的研究速度正在放緩,受到阻礙的主要原因是來自對鹽躍層的研究是否合乎邏輯的質疑,以及僅憑以伊利弗為主的少數人觀點來解釋這種非常不確定的自然現象是否具有說服力。迄今,我們對鹽躍層的明確了解全憑肉眼所得,即菌群在此生長,甲殼類生物在以菌群為食。

水下洞穴生物鮮為人知。伊利弗把自己看作一個傳播者,因為他的研究領域非常獨特,所以他盡可能地對更多領域進行研究。為此他在陸地上也花了不少功夫,不單在實驗室中花費大量時間,也需要與各種不同專業的研究人員相互協作。

伊利弗除了研究水下洞穴甲殼綱類生物,還收集了海洋蝦類物種,并將其帶到甲殼類動物學家阿爾瓦萊茲的實驗室里去做鑒別和研究。他深諳相互協作之道,會借助于微生物學家、地質學家、海洋生物學家甚至考古學家的幫助去完成自己的研究工作。伊利弗常常鼓勵自己的學生要有通力合作的精神。鮑曼認為伊利弗善于發現和區分學生的興趣,然后根據他們不同的興趣讓其與這個領域的專家合作互動。鮑曼現在是生態化學家,在美國地質研究院工作,專門研究甲烷在全球的貯藏與分布、固態甲烷水合物在海底的貯藏以及不穩定特性對氣候變化產生的影響。此刻,他正在和伊利弗的另一名學生布萊閑聊,交流著一些情況,比如誰正在研究對洞穴群中菌群提供生命的能量。

隨著水面旋起一串汽泡,科威茨從水里鉆了出來,過了一會還不見伊利弗從水中出來。由于水被污染了,無法透過渾濁的水看清水下的情況。科威茨提心吊膽,生怕發生什么意外。當看到伊利弗從水里出來時,科威茨忙問“你到哪里去了?”“噢,我去追一只小蝦!” 伊利弗回答道。

從1969年起,伊利弗就一直從事水下生物研究,僅在美國他就有超過30年的水下安全工作史,并發現了近300種生物。

就在2014年,伊利弗去了圣誕島,一個偏僻的印度洋小島,做一次由美國國家地理雜志提供經費的備受矚目的考察,目的是探索和發現島中水下洞穴是否有生命存在,尤其是尋找一種稱之為多足甲殼蟲的小型甲殼類生物。這可謂是一次極其昂貴的考察,為了制作電視專輯,專門配備的專業水下電影制作團隊記錄下了考察的全過程。

盡管伊利弗是位堅持不懈的科學家,但他也深知探索也得張弛有度,這是作為優秀探險家應有的特質。2015年夏天,伊利弗將重返尤卡坦海蝕洞穴,探索其中更多的奧秘。