如何裝一個文明人

顧玉雪

謝謝你

我有一個外甥女叫媛媛,今年四歲了。她說起話來嘰嘰喳喳,撒起嬌來驚天動地。

這天,從幼兒園回到家,小外甥女就開始號啕大哭,再三追問之下,原來是因為她的小韓阿姨。小韓阿姨是外甥女在幼兒園最喜歡的老師,有兩個可愛的小酒窩。教小朋友跳舞的時候,她最喜歡讓我的外甥女上臺做示范,還安排她當節目演出的小主持人。

教師節到了,外甥女花了一晚上時間給小韓老師手工制作了一張賀卡,賀卡上綴滿了五顏六色的花朵和閃亮的小星星,還粘了一塊她最愛吃的巧克力。

第二天,小外甥女小心翼翼地把賀卡裝進她的白雪公主小書包里,神氣活現地去了幼兒園。

但是放學后,她卻大哭著回了家。原來,小韓老師不但沒有接受她的賀卡,還把那塊巧克力隨手還給她,讓她“自己吃了吧”。小外甥女一邊哭一邊傷心地指責我的姐姐:“別的小朋友送了一大束花,小韓阿姨收下了花,卻沒要我的賀卡,媽媽為什么要讓我送賀卡?”

在姐姐給我講述這個故事之后,我又心疼又生氣,問姐姐為什么不去和小韓老師溝通一下,怎么能這樣辜負一個小孩子的苦心呢?姐姐說,也不是沒想過,但又怕大人一參與,小韓老師將來萬一對媛媛有看法就不好了。

后來,我又把這個故事講給了一位同事聽,他的一番話讓我頓時感覺到自己的迂腐。他說:“現在當老師的誰還會稀罕一張賀卡啊,你應該勸勸你的姐姐,趁著教師節給那個小韓老師塞張購物卡才是!”

對于成人世界之“臟亂差”的生理性反應,每一個少年都曾經體驗過,只可惜此類出于本能的自我保護機制,通常不會長久,遲早要消耗殆盡。

當然,我的童年也充斥著各種“習慣性撒謊”的惡行,比如扶老奶奶過街是為了寫作文,把墨水奉獻給全班同學是因為快要評“三好學生”了,從沒喜歡過老師,卻要寫老師嘔心瀝血改作業的身影映在深夜的窗前……

我不否認小時候做好事時常有私念一閃——至今也仍然如此——“求求你表揚我”的心情一直很迫切,可這是人之常情,無可厚非。荀子早就說過:“人性本惡,其善者偽。”裝是文明開始的第一步,裝啊裝啊就信以為真了,就深入人心了,就大道通行了。

對不起

幾個月前我到派出所辦事,這已經是我跑的第三趟了,就為了一個十分鐘便能辦好的證件。大廳里,穿著警服的男工作人員一邊和身邊的女同事嬉笑,一邊打著官腔有一搭沒一搭地問我各種例行的問題,磨蹭許久,正當我怒火攻心幾乎要拍案而起之際,《武林外傳》里郭芙蓉的俏臉鬼使神差地出現在我面前:“世界如此美妙,我卻如此暴躁,這樣不好,不好……”

我若鬧將起來,就能順利把事辦了嗎?我告訴自己,不能。我若鬧將起來,“衙門臉”就能棄惡從善了嗎?我的生活常識告訴我,還是不能。

所以,我只有忍。但我一邊忍一邊鄙視自己。

離開派出所的時候,我瞪了男民警一眼,憤憤地想,你欠我一個對不起。

老實說,我并不知道我能裝這種“良民”多久。

作為有理性的動物,人原本兼具神性和獸性。所謂“太上忘情,最下不及情,情之所鐘,正是吾輩”,作為有七情六欲的凡人,可以裝文明人,但不可以裝圣人。

2014年“十一”放假回老家,我聽說了另一個關于“對不起”的故事。

一個秋意蕭瑟的上午,父親帶我看完太康陵之后,又帶我去瞻仰了我的祖先顧佐之墓。顧佐是明朝建文年間的進士,永樂年間官至左都御史,為官剛正,被人稱作明朝的包拯。他晚年解官歸里,為太康縣鄉民屢辦好事,傳為佳話。

他的墓在太康西南的一大片麥田中,立有“顧氏族譜第四次修葺紀念”的石碑,墓前兩根3米高的石頭柱,名曰“拴馬樁”。據父親講,“文革”期間顧佐墓被破壞,兩根拴馬樁也被附近一個鄉民趁亂拿回家中,但從那之后,這拴馬樁拴馬馬死,拴驢驢亡。那鄉民一家恐慌不已,又悄悄把兩根拴馬樁送回了原處,燒香磕頭,向老祖宗道歉。

這也許是鄉野傳說,我卻似乎看到,即便窮鄉僻壤,也總有一位戴瓜皮帽的老爺子叫罵,“道統!道統!”這是一種民間最樸素的敬畏。

你好

幾年前的“十一”假期,我和兩個同伴曾一起坐了三天三夜的汽車,從成都出發穿行了川藏線。沿途風景的大美自不必言,所謂身體在地獄、眼睛在天堂。當我在車里被陡峭的山路顛簸得一蹦三尺高、腦袋重重地撞在車頂時,窗外浩瀚無邊的藍天白云成為最美麗的安慰。

進入藏區之后,我發現一個奇怪的景象。那就是在行程中的山路邊,每當遇到藏民家的孩子,無論他們在做什么,三三兩兩,總會向我們的汽車高高舉手行禮。有一次,一個正在路邊解手的孩子遠遠看到我們的車,褲子都來不及提起來,便慌不迭地光著屁股向我們敬禮。

我以為他們是為了索要東西。于是,在一個堵車地段,當一群孩子又在向我們敬禮時,我試圖從車窗里向他們遞出幾塊錢,他們卻嬉笑著跑開了。

車上的藏族向導見此告訴我,這些孩子并不是為了要錢。他們向外地車輛敬禮是因為在當地的學校,老師告訴他們,外來的游客促進了藏區的經濟發展,也為他們創造了上學受教育的條件,所以在路邊看到外地車輛都要表示歡迎和敬意。

我聽完之后,默然了。在我們所謂的文明社會,除了賣盜版光盤的和推銷保險的,很難想象有人在熙熙攘攘的街頭隨便和陌生人微笑打招呼。

20世紀40年代初,翻譯家戴乃迭曾在兵荒馬亂的貴陽鄉下教書,后來在回憶錄中戴乃迭充滿感情地提到當地的農民,說他們有一種“天然的尊嚴”,稱贊“中國農村的農民即使貧困、沒文化,也總是一種古文明的后嗣”。

戴乃迭是英國人,追隨夫君楊憲益來到中國,歷經各種政治風波,“文革”期間又不幸身陷囹圄,即便身處如此極端的環境,她依舊恪守人之為人的基本尊嚴和操守,每當看守送飯給她時,她總是報以“謝謝你”。

無論是學富五車的戴乃迭,還是大字不識的中國農民,他們身上所閃耀的人性尊嚴都是化性起偽、文明教化的結果,這是一種“隨風潛入夜,潤物細無聲”的性情積淀和德行培養。

漢密爾頓在《希臘精神》這本書中說:“文明給我們帶來的影響是我們無法準確衡量的,它是對心智的熱衷,是對美的喜愛,是榮譽,是溫文爾雅,是禮貌周到,是微妙的感情。如果那些我們無法準確衡量其影響的事物變成了頭等重要的東西,那便是文明的最高境界。”

今天的中國,犬儒主義者裝孫子,民族主義憤青裝大爺。而在我看來,與其肆無忌憚地發泄心底的戾氣,不如抑制住對偽善的厭惡,先裝一裝文明人。

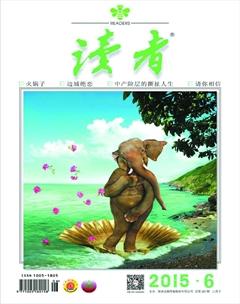

(嬌 子摘自《齊魯周刊》2014年第41期,黎 青圖)