這幾首民歌究竟是什么調式

——兼談學用潮州音樂民間樂語的點滴體會

徐榮坤

這幾首民歌究竟是什么調式

——兼談學用潮州音樂民間樂語的點滴體會

徐榮坤

《有一個媳婦受折磨》《繡金匾》《高樓萬丈平地起》《三天沒吃一顆米》,是幾首調式方面很有特點的民歌。但近三四十年來,有些同仁對它們的調式構成及應該采用何種調式音階等問題,提出了種種不同的看法。根據民間關于調式有“歡音”、“苦音”之分的說法,以及根據潮州音樂“二四譜”中的有關樂語,可以解讀調式音階的構成及應該采用何種調式音階的問題。

民歌;調式;潮州音樂;樂語

有幾首曾為業內人士普遍熟悉、曲調和調式方面都很富于特點、可以稱得上是非常優秀的陜甘寧邊區的民歌,可是“不幸”的是:恰恰正因為它們在調式方面十分富于特點而不同于一般,因而在調式的成因和定性等等方面,長期以來業內人士之間一直持有各種不同的看法。前些時間,筆者重讀了幾篇有關廣東潮州音樂的論文,對潮州音樂“二四譜”中有關各種調式的構成和稱謂等等方面的民間樂語,進行了一番粗淺的學習和思考,發現用潮州音樂中的某些樂語,來解讀這幾首民歌的調式,倒是十分貼切適用。下面試將筆者的一些解讀記述如下,希能得到業內同仁及廣大讀者的批評指正。

一

例1:《有一個媳婦受折磨》

寧夏鹽池

摘自《陜甘寧老根據地民歌選》,彭瑛記

這是一首由五聲苦音調式(潮州音樂“二四譜”樂語中稱之為“重三重六調”。不過潮州音樂中“重三重六調”一般多用六聲或七聲,基本上不采用五聲)。按以上記譜,應該被唱奏為F宮C徵五聲苦音調式(sol、↑bsi、do、re、fa),唱奏時↑bsi音一般都應被唱奏成不同程度的微升,并且被認為是一種擅長于表達凄涼悲苦生活情緒的特性音階,因而民間把它稱之為“苦音”或“哭音”。但是,人們很容易地便能發現:如果在鋼琴上彈奏這個曲調,它卻是一個不折不扣的、由五個正聲(la、do、re、mi、sol)構成的bE宮C羽五聲自然音階(潮州音樂“二四譜”樂語中稱之為“輕三輕六調”)。那么,這究竟是怎么的一回事呢?這首民歌又該選用哪一種調式記譜才是正確的呢?對此,潮州音樂“二四譜”中的一些樂語,倒能給我們以很好的解答:

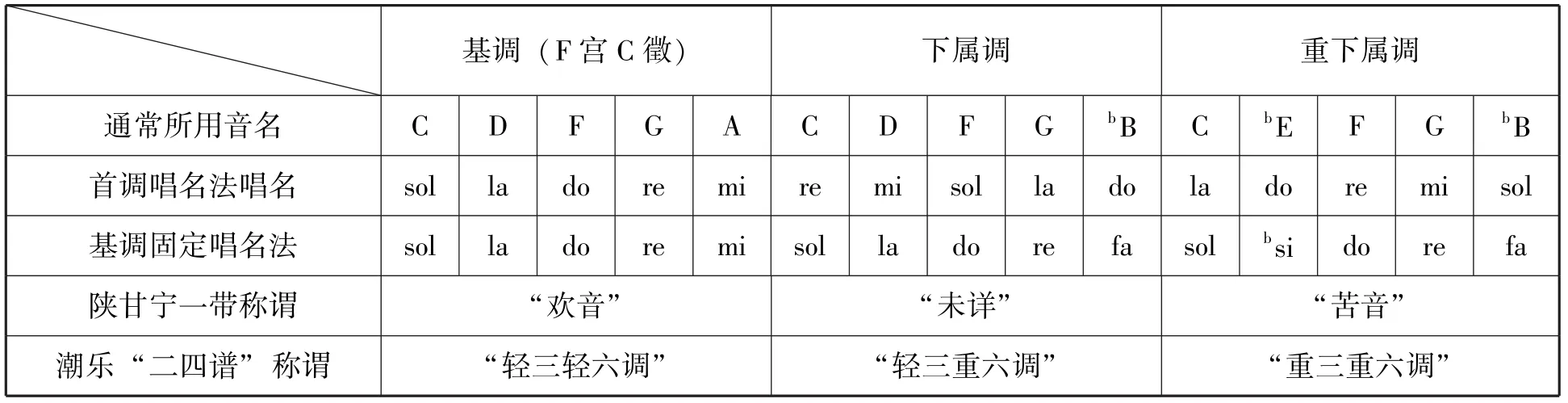

1.上面這首民歌所采用的F宮C徵五聲苦音調式sol、↑bsi、do、re、fa(“重三重六調”),系由F宮C徵五聲歡音調式sol、la、do、re、mi(“輕三輕六調”)經由兩次“去工變凡”轉至重下屬調而致。只是對這個已經轉入重下屬調的調式音階,不是采用通常所用的首調唱名法那樣、把它唱成la、do、re、mi、sol,而是采用了一種民間習用的基調固定唱名法、把它唱成sol、↑bsi、do、re、fa這樣的一種五聲苦音調式(“重三重六調”),藉以表示這首曲調所表述的生活情緒是比較凄苦悲傷的。長期以來,這在民間業已成為習以為常而毋庸贅言的事情。下面把五聲“歡音”轉變為五聲“苦音”的歷程列表如下:

表1

用上面三個五聲音階所用的樂音排成“五度鏈”,可以用另一種方式和角度、看清這三個調式音階彼此之間的關系、以及互相之間如何的轉換和之所以構成的種種情況。

看了上面的文字和兩個例表,我們對五聲苦音(“重三重六調”)的構成、以及五聲歡音(“輕三輕六調”)與五聲苦音(“重三重六調”)兩者之間的關系,當有一個清晰的認識。

2.依上所述,我們也就有了充分的理由來回答前面所提的第二個問題:例1是一首反映舊社會青年婦女痛苦的婚姻和家庭生活內容的民歌,在應該采用歡音還是苦音調式的問題上,民間音樂家們當然是會選用苦音而不會選用歡音,這是理所當然的事情。更具體一點說:例1采用F宮C徵五聲苦音音階記譜,不僅符合民間審美習慣和該曲的情緒內涵,而且音樂上更具地方風格特色;而若采用bE宮C羽五聲自然音階記譜,那么,便會使得該曲在音樂風格特色等等方面明顯有所遜色。

通過對五聲歡音和五聲苦音如何轉換和構成的了解,筆者還發現到:如果你覺得有必要的話,那么你完全可以很容易地把一個自然音階的五聲羽調式、直接改變為同主音的五聲苦音徵調式。具體的作法是:只要把五聲自然音階羽調式的每一個樂音,都唱讀成其下方大二度音級的唱名,例如把la唱為sol、sol唱為fa、mi唱為re、re唱為do、do唱為↑bsi。那么,馬上就可以把一個五聲歡音變成同主音的五聲苦音了,反之亦然(有si作為“偏音”的六聲自然音階羽調式,亦可用此法與六聲苦音互相轉換。后面要講的《繡金匾》一歌,就會談及這個問題)。五聲和六聲的歡音與五聲和六聲的苦音、彼此之間的轉換雖然如此容易,不過一般來說,民間并不隨便濫用,潮州音樂中更是基本上不用五聲的“重三重六調”。而陜、甘、寧、晉、青等廣大地區的民間音樂中,雖然能夠見到五聲苦音的實例,但是為數很少,而且一般都用得十分恰當。倒是我們業內的有些專家學者,有時卻是不分歡音、苦音而輕率地給一些民歌濫定調式,給人們造成不少的困惑和紛爭。下面要談的幾首民歌,有的就和這個問題直接有關。

二

例2:《繡金匾(繡荷包調)》

流行于陜甘寧晉等廣大地區

這是一首上世紀解放初期、曾在全國范圍廣泛流傳的老區革命民歌。1949年初夏,筆者在“湖嘉公學”學習時,那時每天都唱從老區傳來的革命歌曲,《繡金匾》就是當時常唱的歌曲之一。筆者記得清清楚楚:當時唱的是有si音的六聲羽調式。上世紀50年代后,不少歌本選刊這首《繡金匾》時,常把它改記為有fa的六聲商調式。對此,大家似乎也沒感到有啥問題,因為有si的六聲羽調式和有fa的六聲商調式,所用音名(律位)完全一樣,只是所用的調高和唱名不一樣而已,例如d.e.f.g.a.c這六個音,你既可把它唱奏為F宮有si的六聲羽調式(la.si.do.re.mi.sol);也完全可以把它唱奏成C宮有fa的六聲商調式(re.mi.fa.sol.la.do)。一般來說,不會有什么爭議(其實這兩者在音階的構成方面是有所區別的。關于這,潮州音樂樂語中分得十分清楚:前者是F宮有si為偏音的六聲自然音階——“輕三輕六調”;后者是C宮五聲和F宮五聲綜合而成的綜合調式——六聲“輕三重六調”。對此、后面將會有詳細的析讀)。但是,進入上世紀八十年代后,音樂界好像有一股風,不少人不知為什么,好像覺得《繡金匾》應該記唱成六聲徵調式才正確似的(其實他們所說的徵調式是六聲苦音徵調式:sol、la、bsi、do、re、fa,并非真正的一般徵調式)。有一位姚得利先生在《是羽、是商、還是徵》[1]一文中明確地提出:把《繡金匾》記唱為羽調式或商調式是“兩者皆非”。而應該記成變體燕樂C徵調式(筆者:姚文中說的所謂燕樂變體徵調式實際上是苦音徵調式)。理由是:“1.任何旋律都應遵循曲調所固有的本來性質,而此曲調本源于山西晉南的傳統民歌《繡荷匾》(筆者:是《繡荷匾》還是《繡荷包》?),所以它的調式應和《繡荷匾》相一致(筆者:據筆者所知:《繡金匾》源自陜、晉等地的傳統民歌《繡荷包》。陜北的《繡荷包》徵調式居多;而山西傳統民歌《繡荷包》中流行最廣的一首是典型的五聲商調式。再者,民歌在流傳中發生嬗變時,調式也常會改變,而不一定固守原先的調式);2.此曲調若讓當地人民演唱,其調式音階中的Ⅲ級和Ⅶ級音的律位均應向上浮動(筆者:是音高向上浮動還是律位向上浮動?)。……這也正是造成其音樂色彩獨具一格的主要原因之一;3.根據生律法中宮聲是出發律的規則和自然泛音列中基音是基礎的原理,宮音決不可能是一個律位浮動的音級”(筆者:其實燕樂音階中的閏、就是一個音高向上浮動的宮!)。姚先生又進一步肯定地說:“《繡金匾》的音階調式既非商更非羽,而是屬于燕樂音階范疇的變體燕樂c徵調式音階!”

1996年一本核心期刊上有一篇很有分量的文章[2]也談及了《繡金匾》的調式問題。該文說:1985年11月黃翔鵬先生在中國藝術研究院研究生班講課時,曾問班上的學生:“這個譜例(指《繡金匾》)記成羽調式,是否恰當?現在表決一下。”表決結果,主張徵調式者十人,主張商調式者五人,主張羽調式者一人。黃先生接著說:“我們暫且不來爭論。我想指出:原始的記譜者應該仔細注意微分音的差別,一定要記上箭頭,這是判斷的關鍵。我本人有一種感覺:原曲有一些變化音,不是微分音。這里完全沒有記出來(筆者:黃先生前面剛說過“原始的記譜者應該仔細注意微分音的差別,一定要記上箭頭……”。而后面又緊接著說“原曲有一些變化音,不是微分音。這里完全沒有記出來。”到底該是微分音還是變化音?)有些記譜者慣于‘不求甚解',對于一些細微的地方,不主張作精確記錄。這是很害人的。第四小節(筆者:例2中應是第七小節)的bE音根本不降(筆者:此曲中bE音出現過三次,為何此處的bE音根本不降?)”。黃先生又說:“喜歡用大小調體系,用‘為調'體系的人,就把這個音(筆者註:黃先生指的是該曲的調式主音)叫做C商。我不大同意這種說法。如果你把它看成商調式,就應該是bB宮的商。關鍵是bB音是高還是低。如果做測音研究的話,應是關鍵。如果bB音確實在基列,它很可能是商調式。商調式圖形中有不合理的地方,在一次低列中出現了空缺。我們前面講過一點:每個鏈條都是緊密相連的。如果bB音確實是高的,徵調式就可能成立”。(文中圖形略)黃先生在分析了圖形以后,又接著說:“這是定量分析,也可以做定性分析,就是與當地的同牌子的樂曲做比較。如果把它與《陜甘寧老根據地民歌選》中其他《繡荷包》(《繡金匾》原名《繡荷包》)相比,把書中十幾首《繡荷包》逐一分析一下,就可看出,多數人記的是‘徵'調式。‘吾從眾'。我也贊成這樣。當地曲調的走向,大體皆如此,定徵調式的根據大一些”(筆者:筆者查閱了《陜甘寧老根據地民歌選》一書。該書中“生活類”傳統民歌部分共收錄《繡荷包》12首,其中采用各種類型徵調式的——三聲的、有一個“偏音”fa或si的六聲徵調式的確實占多數;采用苦音徵調式的并不占多數。而黃先生在這里為《繡金匾》所定的徵調式實際上是苦音徵調式而并非一般的徵調式。前已說過:苦音徵調式與一般徵調式并非同一類型的調式。如果不為尊者諱的話,應該說:黃先生在這里犯了一個“歡”、“苦”不分的錯誤)。既然在業內具有崇高威望的黃先生在本文中既采用了定量分析又采用了定性分析的理論和方法、對《繡金匾》進行了如此詳盡的研究和分析,其影響當然就更大了。

那么,民歌《繡金匾》的調式、就像以上所說的那樣應該被定為六聲苦音徵調式了嗎?不!筆者認為《繡金匾》究竟采用何種調式還值得好好討論,而且認為應該用西北地區民間把調式分成歡音和苦音兩類的說法、以及用潮州音樂“二四譜”中有關調式的一些樂語來分析和解讀它們,其結論倒可能會更加合理和更具說服力一些:

1.人們把《繡金匾》看成是bE宮C羽六聲調式時,是把它看成是一種含有一個“偏音”(si)的六聲自然音階羽調式來看待的。按照西北民間的說法,這是一個六聲歡音徵調式的平行調式,自然也應看成是“歡音”體系范疇的調式;按照潮樂“二四譜”樂語來說,這是bE宮C羽六聲“輕三輕六調”,意即bE宮C羽六聲自然音階,自然也具“歡音”意義。《繡金匾》既然是老區人民歌頌革命領袖和人民軍隊的革命民歌,當然應該選用C羽六聲自然音階的歡音為宜。當年人們用羽調式來唱這首民歌時,覺得非常歡欣鼓舞,非常自然流暢,并不感到別扭。根本不存在什么記譜方面不妥確和什么變化音的問題。也根本沒有什么不當而需要加以貶抑和指責的地方。

2.由于《繡金匾》曲調開始部分的前三個小節中,出現過四次si,而且兩次出現過包含si和sol在內的宮角大三度關系的三音組(si、la、sol),因此多少有些“變宮為角”的感覺。如果把它唱成C商調式,這三個小節倒變成了純粹的由五個正音構成的五聲商調式了(re、mi、sol、la、do)。因此,有些人們就把它記成了bB宮C商五聲調式。不過,這三小節純粹的五聲商調式的曲調后面,第4、第6、第7小節都有fa的出現,這又明顯地具有“清角為宮”轉入下屬調的感覺。因而,這首曲調就變成了涵有五聲bB宮和五聲bE宮雙宮綜合調式性質的六聲音階,潮州音樂“二四譜”中把這種音階稱之為“輕三重六調”。筆者不知道西北地區民間對這種調式音階稱呼為何種音階,印象中似有學者曾經稱它為“半苦音階”,只是沒有得到更多人的響應與認同。不過,它倒確實是介乎“輕三輕六調”與“重三重六調”中間的一種調式音階形式。用這種六聲雙宮綜合的bB宮C商調式來記寫《繡金匾》,從民間習慣上來說,似乎沒有單一調式的“輕三輕六調”bE宮C羽六聲音階更“歡”一些,但究竟還未越出自然七聲范圍,倒也沒有引起多大爭議,也根本談不到和西洋大小調體系有什么關系。

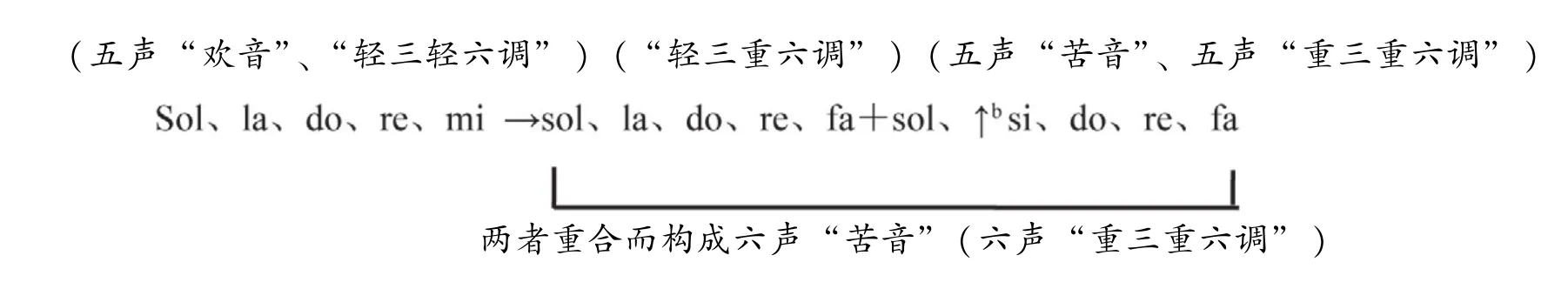

3.六聲F宮C徵六聲“苦音”、是由基調五聲“歡音”(潮樂“二四譜”的“輕三六調”)的下屬調和重下屬調重合而成的一種六聲苦音音階。請看下表:

本文前面曾經說過:既然《繡金匾》是一首歌頌革命領袖和人民軍隊的新民歌,那么,它理所當然地應該選用bE宮C羽六聲歡音為宜。而若選用F宮C徵六聲苦音,那么,就有點“歡”“苦”不分、完全罔顧民間關于調式音階有歡音、苦音之分的審美習慣和習用的音樂表現手法了。關于這一點,著名歌唱家郭蘭英老師由于來自民間,對于民間的音樂審美習慣和表現手法等等,就要比我們的許多學者專家熟悉得多。1976年周恩來總理逝世時,郭蘭英老師以極其悲痛的心情,用《繡金匾》的曲調填寫了緬懷悼念周總理的歌詞,歌聲悲切,記譜用的就是F宮C徵六聲苦音調式,效果很好,十分感人,可以說用得十分貼切恰當。從這一點來說:我們的許多學者專家還真應該好好地向郭蘭英老師學習。那種罔顧民間審美習慣,而用并不真正可靠的道理或隨感,主觀地給《繡金匾》隨意改定調式的作法是并不恰當和并不足以憑信的。

三

例3:《高樓萬丈平地起》

陜北地區

例3《高樓萬丈平地起》這首陜北民歌,也是筆者1949年初夏在湖嘉公學學習時常唱的歌曲。當時唱的曲譜就是F宮C徵七聲苦音音階,不過當時筆者還不知道苦音、歡音問題,只是覺得曲調的調式很有特點。這首歌在以后出版的歌本上,一般仍都記為七聲苦音調式,沒有什么人有過質疑。不過時至20世紀90年代,有學者提出:此曲他曾前后見有新音階、清商音階、古音階三種不同的記譜。也就是說:此曲既可記成新音階,也可記為清商音階或古音階,并從而認為:通常所說的清商音階和古音階實際上并不真正存在,只是新音階在另兩個調上、用不同的調號記成的另兩種模樣而已。這首用C、D、↑bE、F、G、A、bB七個音構成的曲調,確實可以用新音階,清商階、古音階三種不同的音階把它唱或記下來,可是是否因此就可以否證清商音階(即民間所稱“苦音”)和古音階的實際存在、以及可以認為沒有必要用清商音階(“苦音”)來記錄這首民歌的曲調了呢?不!情況并不這樣。我們不妨通過實際的唱奏來體驗和分析一下這首曲調,看看到底采用何種音階更為合適。

1.表面上粗粗看來,這首曲調用了C.D.bE.F.G.A.bB七個音,恰好是一個七聲自然音階(“新音階”)bB宮七聲C商調式。但是,要是你真正一唱,你就會發現這首一共才22小節的曲調,它的頭兩個樂句(八小節)是由bE宮的五個正聲C.bE.F.G.bB(la.do.re.mi.sol.)構成的,根本不是商調式,而且后面的第15.16兩個小節,又明顯地具有F宮的感覺。從根本上講,這是一首由三宮綜合調式構成的曲調,而并非真正的七聲自然音階(“新音階”)。因此,用“新音階”bB宮七聲C商調式來記錄這首曲調顯然是并不妥切的。

2.既然這首曲調的開始部分(八小節、兩個樂句)是用bE宮的五個正聲構成的,那么把它記成bE宮七聲C羽調式不就得了嗎?但實際上也并非如此:如果采用這個調式,那么第9至第12小節的那句曲調、就明顯地具有“變宮為角”、轉至bB宮五聲C商調式的感覺;而第19、20兩個小節中的曲調,則明顯地具有F宮的宮角大三度主宰音程的感覺,而硬把它唱成“古音階”的mi.#fa.mi.re.#fa,實在十分拗口。因此,用所謂的bE宮C羽七聲“古音階”來記錄這首曲調也是并不妥切的。

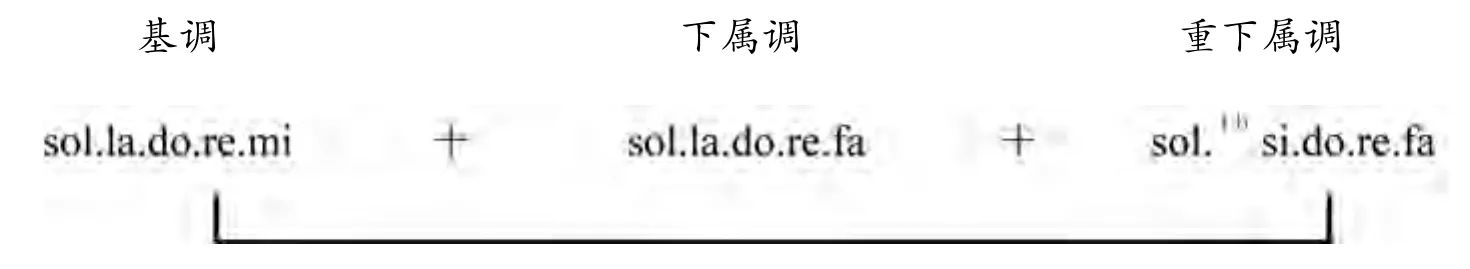

3.用F宮C徵七聲苦音音階(潮樂“二四譜”七聲“重三重六調”)去記唱這首民歌倒是十分貼切,因為七聲苦音音階(“重三重六調”)恰恰就是由三宮綜合組成的、一種我國民族民間特有的調式音階。請看下面的列表:

而且應該指出:苦音調式中的“閏”、一般都有不同程度的微升(↑bsi),而這個特點是其它兩種傳統音階(“新音階”和“古音階”)所不具有的。用“苦音”來記唱這首民歌,在風格方面則更具西北地區民間音樂的特色。

說到這里,也許有人會說:前面不是說過“苦音”是一種擅于表述凄苦悲怨生活情緒的特性調式、而這首民歌的內容是歌頌革命領袖的,采用苦音調式合適嗎?應該說明的是:所謂“苦音”擅于表達凄苦悲怨生活的內容,這也是相對的一般而言,并非絕然如此。在秦腔、郿鄠等戲曲體裁中,使用苦音與歡音的區分比較嚴格;而在民歌領域中情況并不完全這樣,用苦音調式來表達并非凄苦悲怨生活情緒的民歌倒也可以尋見到少數的實例。特別是有些用苦音調式構成的傳統民歌曲調、在改填革命內容的新詞后,隨著在內容、節奏、表情以至旋律進行等各方面發生一系列變化后,它的音樂性格也會發生質的變化,而變成昂揚高亢的革命新民歌,這樣的實例并不少見,這也是應該能夠為人們理解和接受的。

四

例4:信天游(《三天沒吃一顆米》)

摘自《陜甘寧老根據地民歌選》,1945年1月唐榮枚記于陜北

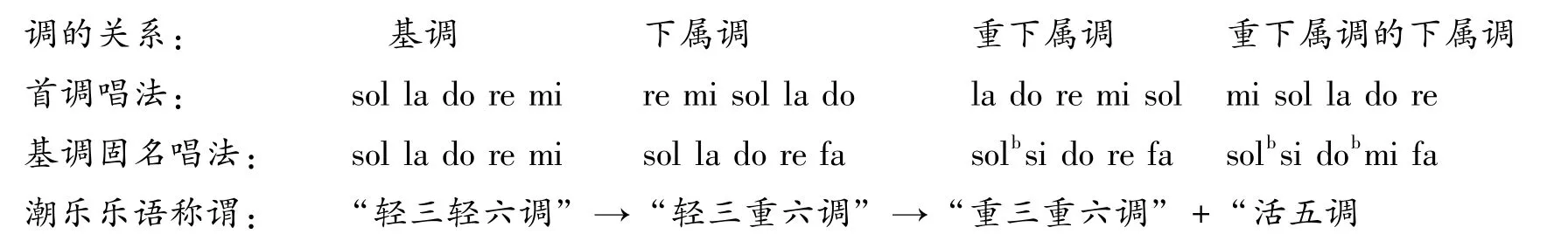

這確是一首調式方面極富特點的民歌。黃翔鵬先生曾在《中國傳統音樂一百八十調譜例集》[3]一書中,對它的調式進行了解讀。黃先生首先認為這首民歌第二小節中的#E(#fa)是個臨時變化音,而并非是調式中的基本音級。誠然,黃先生的這個分析十分準確(筆者前幾年在《關于構建中國音樂基本理論的幾點想法》[4]一文中,曾認為這種由下倚音微升而成的變徵音,也可以認為是構成“正聲”音階的變徵音,后來筆者發現這種看法是不妥的,順便在此聲明)。接著,黃先生在沒有對該曲調第七小節中的那個d(bmi)作出任何解讀的情況下,把這首曲調的調式確定為“A均#f韻B宮俗樂音階徵煞”(即通常人們習稱的“B宮#f徵調式清商音階或苦音音階)。這首民歌曲調中十分突出的那個d(bmi),在確定調式時可以不予置顧嗎?那當然是不行的。那么,如果要考慮它的存在,這首民歌又該定為哪一種調式呢?筆者在學習了潮州音樂“二四譜”中的有關樂語后,發現這首民歌所用的調式,就是潮州音樂中所說的“活五調”。潮州音樂中的“活五調”是由“輕三輕六調”經過連續三次“去宮變凡”、也即是說:系由“輕三輕六調”歷經“輕三重六調”、“重三重六調”,再來一次“去宮變凡”而致的調式。該民歌所用的六聲“活五調”則由一個五聲的“重三重六調”和一個五聲的“活五調”綜合而構成。請看下面:

按照潮州音樂業內人士的看法:“活五調”也屬“苦音”體系,是一種比“重三重六調”更“苦”的調式。而從例4這首《信天游》的詞曲所表達的生活情緒來說,和“活五調”的表情特性是完全相吻合的。另、“活五調”中bmi的所謂“活”,實際上就是它的音高不是很穩定,從本質上講,它和“重三重六調”中的↑bsi道理是一樣的,就是讓人們知道:這是一個由轉調而致和非單一調性的、而且采用了民間習用的基調固定唱名法等因素而所致的一種特殊的綜合調式。

這首B宮#F六聲“活五調”徵調式所構成的《信天游》,也完全可以記唱成六聲A宮#F羽調式和六聲D宮#F角調式。(為節省篇幅,筆者不再一一列出),不過這三種記譜法中,應該說還是以例4那樣,記成六聲B宮#F徵“活五調”徵調式最為符合民間傳統的審美習慣和最為妥切。寫到這里筆者不禁想到這首《信天游》的記譜者唐榮枚老師。1951—1953年,筆者在上海音樂學院干部專修班學習時,曾經多次見過唐老師。唐老師1938年20歲時就奔赴延安,并在延安魯藝音樂系擔任教職。1945年1月在艱苦卓絕的抗戰時期,在陜北地區按照當地民間審美習慣記錄下了這樣一首極有特點的民歌。時隔數十年,此刻在撰文分析研究這些民歌時,實在情不自禁地,令人對唐榮枚老師等這些革命老同志和音樂界老前輩,產生由衷的欽佩和緬懷之情。

五

苦音音階實際上就是古人所說的“清商音階”,在我國歷史上由來已久,有些古人例如南宋的蔡元定,對它的構成曾經作過非常清晰的解讀。當代音樂家安波同志早在1943年也曾對它作過精闢的解讀:“一、不論歡音、苦音……主音都是‘六'字(筆者:‘六'是工尺譜的唱名,相當于首調唱名法的sol);二、除主音外的次要音,苦音為4、7(筆者:后來安波同志在《兄妹開荒》等創作歌曲中,也將7改成為↑b7),歡音為3、6,”所以他又曾將歡音稱為“536”調式;苦音為“547(↑b7)調式[5]。20世紀50年代,黎英海先生更是富于創造性地指出;(六聲、七聲)苦音是一種因調接觸而致的綜合調式音階;其后,李民雄先生又指出:苦音采用的是一種民間習用的“基調固定唱名法”;陜西的音樂家李武華等先生都認同苦音調式中的fa和↑bsi、不是“偏音”而是“正音”(骨干音);1993年,筆者在上述一些認識的基礎上,于《苦音音階的由來及其特征》[6]一文中,曾明確地指出:“(苦音)類似廣東音樂中的乙反調和潮州弦詩樂中的重三重六調一樣,由清樂音階……向下方大二度宮調(重下屬調)移宮犯調而構成的一種富于表情特色的綜合調式(五聲苦音不是綜合調式)”。據上種種,應該說:對苦音的構成和特征等等方面、闡述得已經相當清楚了。但是,許多年來傳統樂學界內關于苦音的構成等等方面,仍有不少似是而非的說法還在誤惑廣大讀者:例如認為秦隴方言對于苦音的形成、具有直接的影響乃至具有決定性的作用;認為苦音來自西域龜茲樂;認為苦音調式中的↑bsi是3/4中立音;有人則仍認為苦音中的↑bsi應該記為不降的si;有的學者還從根本上否認苦音、并斥之為是對轉調的“曲解”或“附會”……。不過,這次筆者在用潮州音樂有關樂語解讀了上述幾首民歌的調式構成后,令筆者更加堅定不移地確信:苦音音階確確實實是我國許多地區的民間歌手和民間藝人們,用他們自己的審美理念、審美習慣和藝術經驗,在長期的實踐中、通過調的接觸綜合和采用基調固名唱法而致的、一種具有特殊表情意義的特殊的調式音階。苦音音階決不是來自西域的龜茲音階;也不是所謂的“變體清商音階”(sol.la.↓si.do.re.mi.↑fa);苦音音階中的↑bsi不是阿拉伯調式中的那種3/4中立音;也不是不升不降的si;更不是個別同仁所說的是對轉調的“曲解和附會”。同時也深感我們從事民族傳統音樂理論研究的同仁,一定要理論聯系實際;一定要認真踏實地向民族民間音樂學習;向凝聚了群眾集體智慧的民間樂語虛心學習。我們總結出來的理論一定要符合民族民間音樂的實際,要經受得起民族民間音樂實際的檢驗。這樣的理論才能經受得起時間的考驗和群眾的認同。反之,憑著“想當然”般地便下結論,或憑著自己的揣測臆想并無根據地加以隨意解讀和“創造發明”,這樣輕率地得出的理論,對于我們學習和了解民族民間音樂,以及構建我們自己的民族傳統樂理,不僅無益反而有害,應該引以為戒。

[1]姚得利.是羽、是商、還是徵[J].民族音樂研究,1991.

[2]黃翔鵬.中國傳統音調的數理邏輯[J].中國音樂學,1996(3).

[3]黃翔鵬.中國傳統音樂一百八十調譜例集[M].北京:人民音樂出版社,2003.

[4]徐榮坤.關于構建中國音樂基本樂理的幾點想法[J].星海音樂學院學報,2010(3).

[5]安波.秦腔音樂概述[M]//秦腔音樂.西安:陜西人民出版社,1950.

[6]徐榮坤.苦音音階的由來及其特征[J].音樂研究,1993(2).

(責任編輯:黃向苗)

On Mode of Ballads—Also on Experience of Learning Folk Music Language of Chaozhou Music

XU Rongkun

There is a Wife Afflicted,Embroidered Golden Plaque,High-rise from Plain,and Three Days without Food are ballads with characteristic mode.In the past four decades,some musicians put forward different views on their mode and which mode or scale should be applied.The problem can be solved according to the folk saying of the mode divided into the“happy tone”and“bitter tone”,and relative music language in the“two-four score”of Chaozhou music.

ballad;mode;Chaozhou music;music language

J607

A

2015-10-15

徐榮坤(1930— ),男,浙江安吉人,天津音樂學院教授,碩士生導師,享受國務院政府特殊津貼,主要從事民族音樂學和律學研究。(天津300171)