淺談橋梁史

● 田云豪

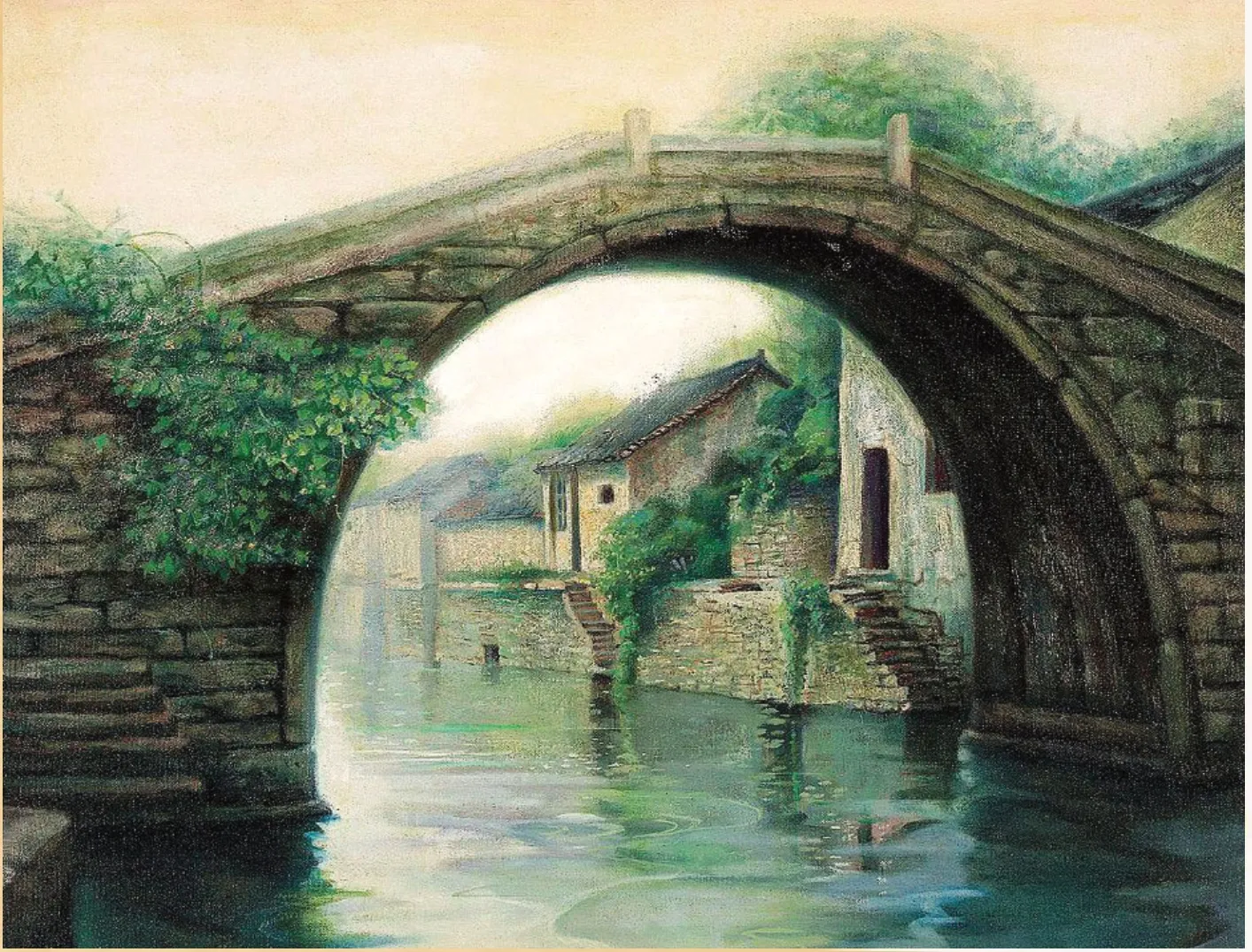

在我國一望無際的國土上,道路通暢離不開橋梁的連接,橋梁成為了道路建筑中普遍而又特殊的一部分。說它普遍,是因為越過河流、跨過山谷離不開橋梁,路途中的條條河流都是依靠橋梁才能通過;說它特殊,是因為橋梁其實就是在空中的道路,而想讓道路在空中,道路的結構與材料就會變得復雜而又特殊,并且需要特別的科學支撐和工藝制作。在科學技術飛速發展的今天,有專門研究和學習橋梁建筑的人才和高校,在先進技術與各種功能強大的機器支撐下,各種條件下的橋梁建造都變得得心應手,超長、超高的橋梁也變得十分簡單。可是在古代,條件技術與今天相比十分落后,每座大大小小的橋梁,都是由古人付諸百倍于今天的代價與努力支撐起來的。

坐落在河北省趙縣,建于隋朝年間的趙州橋,距今已有約1500年的歷史,是當今世界上現存最早、保存最完整的古代敞肩石拱橋。趙州橋凝聚了古代漢族勞動人民的智慧與結晶,開創了中國橋梁建造的嶄新局面。在漫長的歲月中,雖然經過無數次洪水沖擊、風吹雨打、冰雪風霜的侵蝕和8次地震的考驗,仍安然無恙,巍然挺立在清水河上。在現代,我們有世界第二長總長36.48 km的青島海灣大橋,它雄偉地屹立在中國青島,東起青島主城區,跨越膠州灣海域,最終榮膺“全球最棒橋梁”榮譽稱號。甚至還有在建的近50 km的港珠澳大橋,2015年3月26日,E15沉管安裝成功。標志著港珠澳大橋隧道段總共已建成2 565 m。這也是世界上最長的跨海大橋工程。從古至今甚至放眼未來,這些橋梁無不閃耀時代的光芒,反映出一代又一代人的智慧與科技的進步,成為融入人們生活的一部分。

正如世界其他國家民族的發展建設一樣,人類創造出了各式各樣的橋梁。這些橋梁雖然在建造時間上各有先后,但是它們的結構形式基本相同,或者說有所相似,這一點上可以看出橋梁建筑是有一定規律性和科學性的。中世紀時,外國探險家、旅游家評價中國是多橋的國家,他們以自己的語言詳細描繪出親身經歷到達過的在我國的長橋結構,這些大部分在世界其他地區國土上是十分罕見的。從那時在橋梁建筑史上,我國開始有不同于其他國家的影響,在建造橋梁方面也開始享有盛名。這一技術也成為我們古代燦爛文化的一大財富。在今天,我們需要的是借鑒古代建筑橋梁的技術與經驗,結合今天的科學技術與強大的機器,用新材料、新方法去探索和完成當代和未來的橋梁建筑任務。

我們不曾知道人類歷史上第一座橋是何時建造的。但是早在原始社會,大自然中就有許許多多天然石橋的出現,廣西桂林的象鼻峰、江西貴溪的仙人橋,都是大自然鬼斧神工的石橋杰作,古人們通過這些天然石橋進行模仿和實踐,最終建造出一個又一個解決生存問題的簡易橋。

考古學家發現早在新石器時代,那時氏族部落群居,漸漸開始了圓形住所群,最大的近100 m2,而在這些部落周圍,人們挖五六米深的大圓溝,其間注水便成為了最原始的護城河,那時人們都搭起臨時木板橋,待到外族人進犯,隨時撤除以保證安全。這樣發展到后來便是護城河城門外那一個個人們可以控制的吊橋原型。

早在戰國和秦漢時期,我國的科學技術已經初具特色,在宋代時達到一個高峰。而古代橋梁的發展大致可分為4個階段。

西周春秋時期,人們遇到河流水域,用竹筏木筏通過,淺水的地方甚至涉水而過,這一階段橋梁十分簡陋而且十分稀少,人們開始萌發建造可以長久使用的橋梁。

秦漢時期,是一個關鍵性的階段。東漢是我國建筑史上一個燦爛的發展時期,那時人們發明了建筑用的磚,創造了磚結構和以石料為主的石結構,最終演進成為拱結構。秦漢時期大興土木,出現一個個巍峨壯麗的建筑群體,如阿房、未央,那時渭橋、灞橋長度長,寬度寬,植柳雕欄,不僅實用而且結合藝術美學,成為一個個偉大的杰作。而冶鐵技術的出現,使得對于石料的使用更加容易,進而又一次推進了橋梁建筑的步伐,在原來木柱橋梁基礎上,增加石柱石梁石質橋面等改進。在這一時期石拱橋應運而生,石拱石質橋梁的出現,延長了橋梁的使用壽命,提高了結構的安全性,更加速了建筑技術水平,是橋梁史上一次重大的飛躍。這一時期橋梁大規模發展建造,橋梁也開始給人安全可靠的感覺,黃河上有了第一座蒲津渡浮橋,四川有了竹索橋,梁拱吊三大橋梁基本體系,已初步在我國形成。

元明清時期更是一次橋梁技術飛速發展的時期,這時期對古代橋路進行修繕,增加了許多橋梁藝術,而清朝后期,我國橋梁史出現一次技術性革命,鐵路通車后,鐵橋、鋼橋、鋼筋混凝土橋也陸續出現。