海上絲綢之路與上海(下)

張友信(美國)

(續上期)

四 青龍港應當被加入九座城市的捆綁申遺方案之中

青龍港背靠蘇南浙北,是唐宋時期江南地區重要的對外港口之一,在唐宋三百多年的迎來送往中,繁榮時期的青龍港曾經接待過日本、高麗等國的許多海船。青龍港直接參與了海上絲綢之路東線的商貿與人文往來,這一歷史事實應該得到肯定與尊重,也正是如此,古代青龍鎮應當被加入九座城市的捆綁申遺方案之中。

青龍港消失已六百余年,青龍鎮也早已衰落,它何以申遺,上海地區又是否存在相關申遺點?

經考證,以下四個點可供申遺。

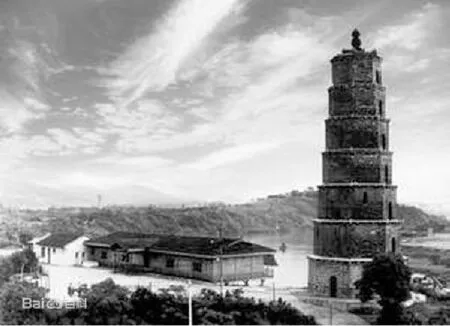

圖1 青龍塔與青龍禪寺舊照 (本圖取自百度百科)

(一)青龍塔、青龍寺

青龍塔建于唐長慶元年(821年),塔名隆福寺塔,又名青龍雁塔,俗稱青龍塔,因建于青龍寺內,也稱青龍寺塔。青龍塔在唐宋時期曾是青龍鎮港口的標志性建筑,被視作青龍港航船出入的標識。青龍塔原是七級八面,磚木結構。北宋慶歷年間(1041—1048年)重建。元、明、清多次重修,現塔僅存磚身,為宋時原物。1962年9月7日青龍塔被列為上海市重點文物保護單位。青龍寺建于唐天寶二年(743年),因鎮而得名,又名“報德寺”。長慶元年重修,改寺名為“隆福寺”,并建塔。唐宋時是青龍鎮的名寺,是港口人員常往之處。千余年來青龍寺屢毀屢建。康熙五十二年,康熙皇帝南巡時御賜寺名為“吉云禪寺”。唐宋時期青龍鎮繁華,有“七塔十三寺”,現僅剩一塔一寺,已然是青龍港寶貴的歷史見證。

圖2 青龍塔與青龍禪寺現狀 (本圖取自百度百科)

(二)青龍鎮遺址博物館(待建)

2010年起,上海博物館考古研究部對青龍鎮遺址的發掘,使一個消失了幾百年、曾參與唐宋海上絲綢之路的港口從廢墟中回到人們的視線。考古成果證實唐宋時期的青龍鎮是一個繁榮的對外貿易港口,出土了許多有意義的文物和遺跡。相關部門應當加快進行有計劃的考古發掘,并在發掘遺址的基礎上成立遺址博物館或遺址公園。已發掘區僅是原唐宋青龍鎮中的滄海一粟,可見未來的考古發掘將帶來更大的成果和不斷的驚喜。同時,應當將抓緊時間發掘與籌建遺址博物館并舉,爭取立即列入申遺項目。如若時間緊迫,可參考揚州大明寺、揚州城遺址申遺方案,將其申報為后續列入項目。

(三)丹鳳樓遺址

南宋咸淳七年,上海縣設立前二十六年,福建海運商人出資在上海黃浦畔建造了道教順濟廟,廟院內始建一座高樓,十多年后樓建成,取名為丹鳳樓,樓上設天妃宮,供奉媽祖等神像。元末樓毀于戰火,明代于原址被重建于上海城墻上,樓三層高,清朝晚期古樓大部分毀于戰火,后來部分修復。1913年,上海老城墻拆除,丹鳳樓全部消失。丹鳳樓是古“滬城八景之一”,具備豐厚的文化底蘊,文人墨客曾為之傾倒。宋代陳衍為丹鳳樓寫過匾額,元代大書法家趙孟頫為其寫過記事碑,元代著名文人楊維楨則寫過詠樓詩,統稱“丹鳳樓三寶”。明清許多文人也留下了詩句或文章。目前世界上有千座以上大小媽祖廟,古代上海丹鳳樓是南宋始建的極少數早期媽祖廟之一。元代,因海上絲綢之路出入上海港的海員曾在此祭拜海神,以獲得奔波于海上的信心與安全感。海上絲綢之路的外國海船也曾造訪上海。上海地方志辦公室編寫的《上海地方志》,第二十卷大事記略中記載,“1277年(至元十四年)僅南海一帶同慶元(今寧波)和上海通商的有20余國,另有歐洲與非洲的一些國家,并破例允許日商以黃金兌換日本急需的銅錢”。古代上海丹鳳樓已消失百年,其遺址在2002年建成的古城公園東端,目前有一建筑物,較為簡單,可在此改建或重建丹鳳樓遺址陳列館,內容可包括媽祖塑像、元時的外貿瓷等相關文物、丹鳳樓歷史介紹、元明清詩詞繪畫、元時上海港壁畫等,具體可參照唐時措的《建縣治記》,即元代的上海市面“有榷場,有酒庫,有軍隘、官署、儒塾、佛宮、仙館、甿廙、賈肆、鱗次櫛比”。而重要的丹鳳樓文物,有宋代陳衍書寫的《丹鳳樓》匾額,為古代原物,現收藏于上海文博單位;明代秦嘉揖撰文《改建丹鳳樓記碑》于石碑,記載了古代丹鳳樓的珍貴資料,1980年出版的《上海碑刻資料選輯》注明:“碑原在南市區。”上海文博單位有關媽祖、丹鳳樓及元代上海港的文物均可在此展出。

圖3 清朝丹鳳樓畫

(四)黃道婆墓

黃道婆,松江府烏泥涇鎮(今上海徐匯區華涇鎮)人,少年時期家境貧苦,被迫乘海船南下,流落至海南島崖州,在那里生活幾十年,學會了黎族的紡織方法。元朝元貞年間(1295—1296年),黃道婆決心回鄉。崖州是海上絲綢之路進入中國沿海的首個補給港,黃道婆在此搭上來自南面絲綢之路的航船,北上返回故里。此時家鄉植棉不多,紡織技術較落后。黃道婆“教他姓婦女不倦,利被一方”。她對棉紡織工具及技術全面改革,創造了“軋棉的攪車”、“彈棉大型撥弦椎弓”、“三錠腳踏紡紗車”等,并改進了織布技藝,“錯紗、配色、綜線、掣花、各有其法”,制出工藝水平很高的烏涇被。在她的帶領下,家鄉紡織技藝不斷發展,繼而有力地促進了棉花種植業的興旺,推動明末松江府成為全國最大的棉紡織中心。清朝康熙時期,取消海禁,上海棉布銷往海外,甚至遠達歐美。而在中國歷史上,直至宋末元初,所謂“布”,并不是棉布,指的是麻織品與葛織品,功能與產量無法和棉布相比。松江府棉紡織業的興起,極大地推動了全國棉花種植區域的擴大與棉紡織業的發展,城鄉普羅大眾才有可能享用御寒的棉祅與棉被,民生得以改善。棉花原產于印度恒河流域,正是由于海上絲綢之路,棉花的種植與運用才能傳播至東南亞,進而傳播到海南島;也正是由于海上絲綢之路,黃道婆才能夠從海南島回到故鄉上海,傳授及創新紡織技術,成為中國棉紡織業的祖師,從而被聯合國教科文組織定為世界級科學家。如果沒有海上絲綢之路,原產于恒河流域的植棉到不了上海;如果沒有海上絲綢之路,黃道婆應該也無法做成她的事業。從某種意義上說,是海上絲綢之路,成就了黃道婆。海上絲綢之路,既有南下,也有北上的文化傳播,其偉大之處,正在于它不僅參與了物資交流,還參與了古代人類文化重要的交流融合,影響了古代生產與文化的發展,黃道婆就是其中一名杰出的代表。在黃道婆家鄉華涇鎮東灣村,有黃道婆墓,始建于元代,1984年重修,1987年被列為上海市重點文物保護單位,黃道婆墓附近建有黃道婆紀念館。

圖4 黃道婆像

迄今為止,上海尚無任何世界文化遺產項目,今后即便有所申報,恐怕也需排隊等候數十年。這次海上絲綢之路捆綁申遺是一個極難得的機遇,應該盡快組織學者、專家研究,積極尋找更多史料,據理、據史實力爭。歷史上,上海地區港口確實參與了海上絲綢之路的商貿,應該本著對歷史負責的精神,努力做好申遺工作。按國家文物局計劃,2015年完成申遺準備,因此有關部門應當抓緊有限的時間積極調研,取得成果后盡早向國家文物局匯報,與九座城市聯系協調,爭取申遺成功,不留下歷史遺憾。

附:九城市及五十申遺點

泉州:泉州天后宮、萬壽塔、六勝塔、石湖碼頭、美山碼頭、文興碼頭、九日山祈風石刻、真武廟、磁灶窯系金交椅山窯址、開元寺、伊斯蘭教三賢四賢、清凈寺、掩摩尼光草佛造像、德濟門遺址、洛陽橋。

廣州:南越王墓、南越國宮署遺址、光孝寺、懷圣寺與光塔、清真先賢古墓、南海神廟(明清古碼頭遺址)。

寧波:永豐庫遺址、漁浦門碼頭遺址、保國寺、天童寺、阿育王寺、慶安會館、天一閣。

揚州:立即列入項目(仙鶴寺、普哈丁墓);后續列入項目(大明寺、揚州城遺址)。

北海:合浦漢墓群、大浪漢城址、草鞋村漢城址。

漳州:龍海月港遺址(豆巷古街、臨江古街)、平和南勝窯遺址、華安東溪窯遺址。

福州:迥龍橋與邢港碼頭、東岐碼頭、圣壽寶塔、懷安窯址、恩賜瑯琊郡王德政碑與天妃靈應之記碑。

南京:六朝都城遺址、道場寺遺址、明代都城遺址、靜海寺、天妃宮、龍江寶船廠遺址、浡泥國王墓、凈覺寺、鄭和墓地、鄭和府邸舊址、洪保墓、大報恩寺遺址。

蓬萊:蓬萊水城、蓬萊閣(天后宮、龍王廟)。