何以“坐席”

◇ 文/ 朱蕓鋒

“放假這幾天,天天都坐席”—網友的一句話,也是我和周圍的人常有的經歷。

“坐席”的完整表述,應該是“坐在酒席上拈菜吃飯”。

小時跟隨大人坐席,也知道“辦席”一定是有了諸如結婚喜酒,60以上大壽之類的大事,才會家喻戶曉、老幼皆知地正式開辦。一年到頭,僅有三五十戶人家的山村,這樣的大事當然是不多的。所以一旦知道哪家要辦席了,大人小孩都心中有數,期待著那個熱鬧的日子到來。

辦席廚師請誰?村里的人叫廚師為“廚倌師傅”。這個“師傅”不會輕易教人手藝,他自己不僅要會燒一手好菜,更還要有親自殺豬的本領。當然,擁有幾挑土碗,多少層蒸籠,也是“廚倌師傅”展示實力的實物參照。“打虎親兄弟,上陣父子兵”,很多“廚倌師傅”都是父親帶兒子、哥哥帶弟弟。

通常是在酒席開辦前一天,他們到辦席人家豬圈里牽出大肥豬,干脆利落地完成了屠宰環節。然后按不同用途,將內臟、骨頭、頭腳等部位分揀清楚,以待次日大展拳腳。

攝影/施宗宏

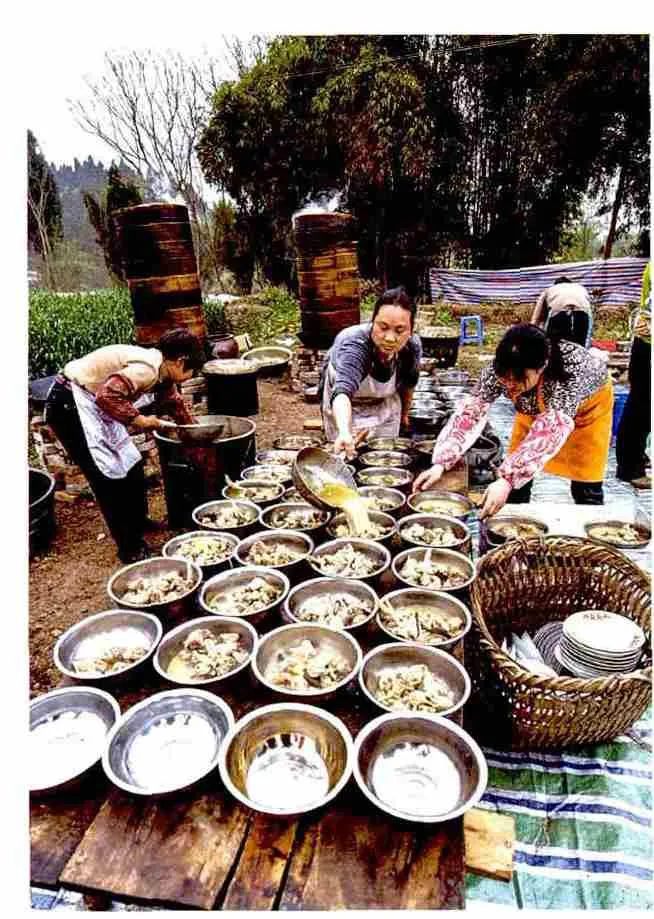

天剛蒙蒙亮,辦席人家的院壩已是人聲鼎沸、灶火通紅。主人家的廚房,已經擺好了又長又寬的案板,上面整齊地擺著準備上蒸籠的土碗,從而成為整個“辦席”活動的核心地帶。寬敞平坦的壩子上,10張到20張方桌,配以四邊板凳,盡量整齊地擺在那里。在壩子的一邊,則臨時搭建起土灶,所有“坐席”的人要吃的米飯,就將從這里的大鍋中誕生。

農村辦席,幾乎全村所有人都要參加。家家戶戶都要搬出自己家的方桌、板凳,以及飯盆、湯匙、碗筷。男人們一早就要清理出擺席的場地,擺放桌凳,劈柴備火;女人們清早就去自家菜地,采摘當季蔬菜,大抱大抱地送到辦席人家,然后三五成群地清洗干凈,送去廚房。

當一切都安排妥當,小孩子們最期待的“坐席”,才會濃墨重彩地正式開場。隨著“噼里啪啦”的一通鞭炮炸響,“管客司”大聲吆喝“開席啦—”,于是廚房蒸籠里熱氣騰騰的肉菜,便會魚貫而出,鋪排到外面的方桌上面。

辦席講究幾大碗的說法,無外乎是幾道葷菜、幾道素菜,幾道湯菜。而來客吃也要固守很多吃的規矩。比如,桌席上面是以輩分論座位,只有輩分最高的“長輩子”,才能去坐“上拔位”;誰家小孩不懂事,去搶了“上拔位”坐,回家顯然是要挨打受教訓的。再比如,一道菜來了,必須有坐“上拔位”的長輩子先夾開菜之后,其余人等才能依次夾菜。

而面對這一切最為淡定的還是“廚倌師傅”。外面吃得吆五喝六、人仰馬翻,最有經驗的“廚倌師傅”往往此時是在廚房里悠閑點燃一竿葉子煙,不緊不慢地“吧嗒吧嗒”,靜候食客進來討要那碗“下席湯”。那碗滾燙的“下席湯”,酸里帶麻、微咸帶香,喝一碗下去真是蕩氣回腸。

可惜的是,人長大了二三十歲,“坐席”卻逐漸沒有了原來的“味道”。偶爾回家碰到幾次“坐席”,似乎都不再是家家戶戶傾巢而出來幫忙,而是有專門走鄉串戶的“辦席一條龍”來操作。葷菜素菜還是那幾道,但早已不是記憶中的那個味;湯雖然仍然被叫做“下席湯”,但是再也尋找不到記憶中的那縷香了。

有時難免感嘆,人生與歲月,或許就如身在農家“坐席”,誰都有過驚奇與期待,有過嬉鬧與嘈雜,有過菜飯酒肉的鋪排。但是,在很想喝那碗可以復活記憶的湯水時候,并不是誰都可以如愿以償。原來人之“坐席”真如流水,已經過來的一切,再也回不去;已經過去的一切,再也回不來。