斷面形狀對隧洞圍巖位移和應力的影響分析

張 宇

(遼寧潤中供水有限責任公司,沈陽110000)

隨著我國國民經濟的快速發展,隧道工程的重要性逐漸顯現,近年來,隧道工程的數量不斷增多,建設規模在不斷擴大,對隧道工程質量提出了更高的要求。如何既能夠保證隧道工程的安全性和穩定性,又能夠節約建設成本,是設計人員必須解決的問題,也是隧道工程建設必須要攻克的第一道難關。隧道位置選定后,周圍介質以及初始應力場等客觀條件是不可改變的,要想改變圍巖的應力分布和穩定性,只能通過調整隧洞斷面的幾何形態來實現,因此,隧道斷面形狀的選擇和設計的好壞將直接關系到隧道工程的安全和造價。常見的斷面形式有圓形斷面、矩形斷面、直墻式斷面以及曲墻式斷面4 種類型,隧道斷面形式的選擇要受到來自主客觀兩個方面多種因素的制約,如建筑界限、使用功能、周圍介質、支護結構、初始應力場等。

實踐經驗表明,隧道開挖空間越大,圍巖受力的穩定性就越差,應力分布也就越不均勻,整個工程對支護結構的要求也就越高,因此,對隧道斷面形狀的選擇以及對不同斷面形狀隧洞圍巖穩定性的評價是整個隧道工程設計必不可少環節,同時也是最重要的內容。現利用FLAC 軟件系統分析圓形斷面、矩形斷面、直墻式斷面以及曲墻式斷面形狀隧道圍巖位移、塑性區和應力的集中分布規律,對4 種斷面形狀進行優選,以期能夠為隧道工程設計及施工提供必要的參考。

1 計算模型

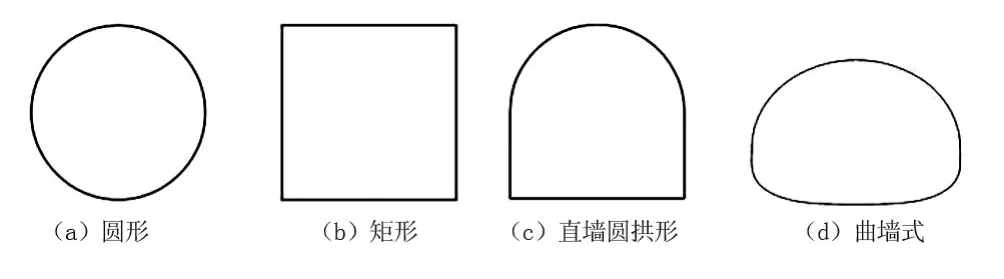

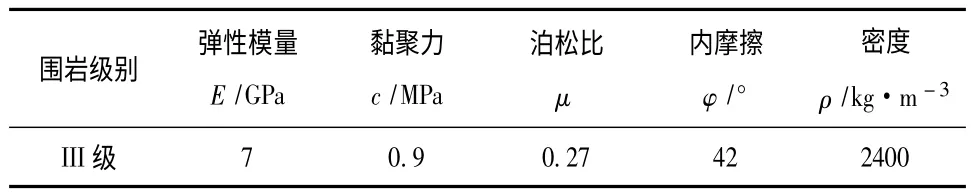

現對4 種斷面形狀的隧道進行建模,以獲取最優斷面形狀。本次研究是在周圍介質以及初始應力場等客觀條件固定的情況下進行,利用FLAC 軟件系統進行計算,在此過程中,應先將求解域劃分為若干網格,網格節點上的微分方程用差分方程來表示,近似解的精度取決于網格劃分時產生的節點數量,多步運算產生的小變形最后等效為大變形[1]。圍巖介質采用的彈塑性模型的應變增量表達式如下:

運用FLAC 軟件系統對四種斷面形狀進行模擬,如圖1,隧道圍巖類型以IV 級和III 級為主,本次研究圍巖類型選擇III 級,具體圍巖參數見表1[2]。

圖1 4 種典型的隧洞斷面形狀

表1 隧洞圍巖參數

2 計算結果

2.1 圓形斷面

2.1.1 位移分布情況

從圓形斷面位移分布情況來看,隧洞圍巖的總體最大位移出現在拱頂處,位移值>21 mm,側壁位移相對較小,收斂值與半徑之比(相對位移收斂值)為0.314%;水平方向的最大位移出現在側壁中部,位移值≥15.4 mm,側壁向兩端的位移逐漸減小,由此可以得出,圓形斷面隧洞的拱頂較容易出現松動,松動巖體會直接作用于隧洞的支護結構,增加其承受的荷載,有鑒于此,在圓形斷面隧洞設計和施工中,應重點監測其拱頂[3]。

2.1.2 塑性區分布情況

從圓形斷面塑性區分布情況來看,隧洞圍巖的塑性區分布比較均勻,塑性區厚度較小,最大厚度僅為2.3 m。

2.1.3 應力分布情況

現就圓形斷面的應力分布情況進行分析,隧洞圍巖應力情況隨著位置的變化而不斷變化,不同位置的應力情況是不同的,隧洞圍巖主應力最大值出現在側壁內部,在1.5 ~2 m處,應力值區間為5 ~12.3 MPa,應力分布比較均勻,基本規律為:由側壁向上下兩側逐漸遞減,側壁附近的應力值最大[4]。

2.2 矩形斷面

計算結果顯示,與圓形斷面相比,矩形斷面隧洞圍巖位移分布的均勻性相對較差。

2.2.1 位移分布情況

現就矩形斷面的位移分布情況進行分析,隧洞圍巖的總體最大位移出現在拱頂處,位移值≥33.5 mm,側壁位移相對較小,收斂值與半徑之比(相對位移收斂值)為0.48%;水平方向集中分布在側壁部分,最大位移出現在側壁中部,位移值≥25.7 mm,拱頂和拱底的水平位移相對較小。

2.2.2 塑性區分布情況

從矩形斷面位移分布情況來看,隧洞開挖后圍巖總體上出現了較大范圍的塑性破壞,在頂部、底部和側壁等區域都有體現,其中,拱頂出現的塑性破壞由于面積較大,而且會直接作用于支護結構,增加其承受的荷載。

2.2.3 應力分布情況

從矩形斷面位移分布情況來看,隧洞開挖后,圍巖應力場在各區域內分布比較集中,主要呈現出多處分布的特點,上下頂角部位的應力值較大,側壁區域的應力值較小。

2.3 直墻式斷面

該斷面隧洞是由直邊墻、圓拱以及底板3 部分組成,與圓形斷面隧道相比,其使用空間和寬度要更大,與矩形斷面隧道相比,其位移場和應力常要更為有利,能夠有效較小支護結構荷載。

2.3.1 位移分布情況

現就直墻式斷面的位移分布情況進行分析,隧洞圍巖拱頂處的位移最大,位移值<24 mm,收斂值與半徑之比(相對位移收斂值)為0.343%;水平位移集中在側壁處,向兩側遞減,最大位移出現在側壁中部,位移值≤21 mm,側壁向兩端的位移逐漸減小;總體上來看,該斷面隧洞圍巖體現出來的位移差異并不是很明顯,位移場分布也相對均勻,拱頂上方變形荷載范圍在30°~90°,對此,應采取針對性措施提高支護結構的承受荷載。

2.3.2 直墻式斷面塑性區分布情況分析

從直墻式斷面塑性區分布情況來看,隧洞開挖后圍巖拱頂處的塑性區分布較少,厚度在2.5 m上下,塑性區厚度較大處集中在直墻段和底板兩個部分,厚度≤4.2 m,說明這2 個部分的應力釋放比較嚴重,圍巖遭到破壞的可能性也相對較大。

2.3.3 直墻式斷面應力分布情況分析

從直墻式斷面應力分布情況來看,隧洞圍巖應力場在上部和底端的分布存在較大差異,上部應力布均勻,應力值相對較小,底端應力比較集中,并呈現出從墻角向上部圍巖發展的分布規律,而且在邊界局部區域存在應力集中的現象,為此,在設計和施工中應妥善處理直墻式斷面隧洞圍巖支架結構的承載問題。

2.4 曲墻式斷面

2.4.1 曲墻式斷面位移分布情況分析

現就曲墻式斷面的位移分布情況進行分析,隧洞圍巖拱頂處的位移最大,位移值<22.6 mm,收斂值與半徑之比(相對位移收斂值)為0.322%;與圓形斷面相比,垂直位移略大。通過比較發現,曲墻式斷面與圓形斷面的位移分布情況比較接近,均為出現較大的位移跳躍現象,分布也較為均勻[5]。

2.4.2 曲墻式斷面位移分布情況分析

從曲墻式斷面塑性區分布情況來看,隧洞開挖后圍巖拱底處的塑性區較大,從塑性區厚度來看,拱圈和曲邊墻的厚度相對均勻。曲墻式斷面的支護結構需要承受來自拱頂區域圍巖的松動壓力,所以,要想減小支護結構所承受的荷載,就應較小拱頂區域塑性區的厚度。

2.4.3 曲墻式斷面應力分布情況分析

從曲墻式斷面應力分布情況來看,隧洞開挖后內部邊界區域并未出現應力集中現象,而是出現在與之相距<2 m的曲邊墻與拱圈交界處,應力集中位置的轉移有利于降低支護結構所要承受的壓力,能夠有效減小支護結構的厚度。

3 結 論

運用FLAC 軟件系統繪制了不同斷面形狀隧道圍巖應力集中系數的變化情況,并分別對四種形式隧洞開挖后圍巖的位移、塑性區以及應力分布情況進行分析,得出以下結論:①隧洞內邊界處的應力集中系數普遍較小,其中,圓形斷面和曲墻式斷面的應力集中系數遠小于矩形和直墻式斷面;②4 種斷面形式的應力集中位置各不相同,其中,圓形和曲墻式斷面的最大應力集中在內部較深處,矩形斷面和直墻式斷面的最大應力集中在邊界附近,應力集中位置向深部轉移有利于降低支護結構所要承受的壓力。結果顯示:圓形斷面隧洞圍巖位移、應力集中系數、塑性區厚度均最小,表明其支護受到的圍巖壓力也最小,其次為曲墻式斷面,理論上圓形斷面是最優斷面形狀,然而考慮到使用空間和經濟效益等因素,圓形斷面存在一定的局限性,在此建議隧道斷面形狀選用曲墻式斷面。

[1]李浩,朱向陽,徐永福,陳寅奕.斷面形狀對隧洞圍巖位移和應力的影響分析[J].隧道建設,2009,10(01):40-44.

[2]董書明,辛全才,盧樹盛.斷面形狀對隧洞圍巖穩定性的影響分析[J].中國農村水利水電,2011,11(01):102-104.

[3]何悅.裂隙巖體中隧洞圍巖滲流場及穩定性研究[D].成都:西南交通大學,2014.

[4]王振,韓春,王倫祥,等.側壓力系數對節理巖體隧洞位移響應模擬研究[J].水資源與水工程學報,2013,12(03):26-29.

[5]尤哲敏.大斷裂區深埋隧道地應力特征及圍巖穩定性分析[D].武漢:中國地質大學,2013.