散文研究領域又一次突破性收獲

——評黃科安《叩問美文:外國散文譯介與中國散文的現代性轉型》

文 古大勇

散文研究領域又一次突破性收獲——評黃科安《叩問美文:外國散文譯介與中國散文的現代性轉型》

文 古大勇

黃科安先生自20世紀90年代以來一直孜孜不倦于散文研究,先后出版了《二十世紀中國散文名家論》《現代散文的建構與闡釋》《知識者的探求與言說:中國現代隨筆研究》等學術專著,主編有學術會議論文集《中國散文的民族化與現代化》。2013年,一本煌煌36萬字的新專著《叩問美文:外國散文譯介與中國散文的現代性轉型》由北京大學出版社出版,其書屬于同名國家社科基金項目的結題成果。從材料收集整理,到內容撰寫完成,到增刪修改打磨,再到最終付梓出版,整整歷時八年,可謂是一本抽血敲髓、化精吐哺的生命之作。關于該著的評價,已有袁勇麟先生的《評黃科安〈叩問美文:外國散文譯介與中國散文的現代性轉型〉》發表,該文認為《叩問美文》具有三個特色:“一是全面系統梳理現代文學史上外國散文譯介的總體概貌”、“二是從‘譯介’視角,探討中國散文的現代性轉型”、“ 三是較為深入探討周氏兄弟等人在外國散文譯介中的重要作用”。筆者認同袁勇麟先生的中肯評價,對這些特色,本文不再贅述。除此之外,筆者認為《叩問美文》還具有以下幾個鮮明的特色或貢獻。

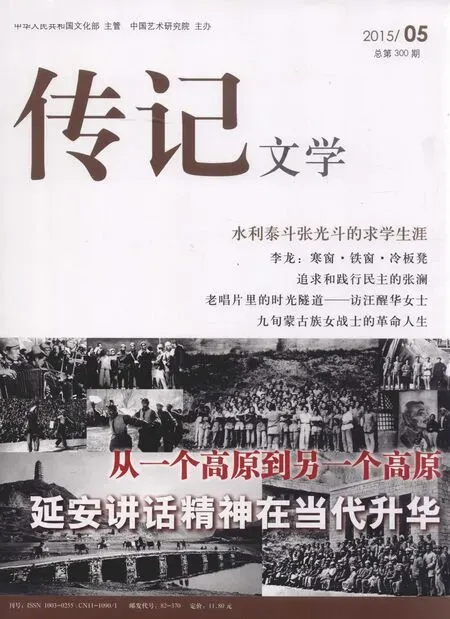

黃科安著《叩問美文:外國散文譯介與中國散文的現代性轉型》書影

不追“時髦”、“以史帶論”的扎實持重文風

在中國現代文學研究的歷史上,出現過兩種學術研究的傾向,即“以史帶論”和“以論帶史”。這兩種傾向的形成最初受到20世紀50年代歷史學界所謂“史料派”與“史論派”之爭的影響。“史料派”強調史料和材料是基礎,論從史出,“論”必須建立在史料的基礎上,有幾分材料說幾分話,杜絕缺乏材料支撐的玄虛蹈空之論。“史論派”則強調理論在先,先有一個先驗的理論,或先有一個“正確”的結論,然后竭力尋找有利于理論或結論的材料,而對不利于理論或結論的材料卻置如罔顧,由此來證明理論或結論的正確。“史料派”與“史論派”各以“以史帶論”和“以論帶史”為主要的研究思路。20世紀50年代,中國現代文學研究領域中“史料派”研究受到冷落,“史論派”研究則始終占上風,“以論帶史”成為一種流行的研究方法,先驗的馬克思主義意識形態和社會主義現實主義成為無往不勝的文學批評法寶,例如,毛澤東的“魯迅論”成為彼時魯迅研究唯一合法化的指導性綱領。新時期之后到80年代末期,中國現代文學學科恢復生機,“史料派”研究得到重視,陸續誕生一批比較扎實的史料研究成果。但是好景不長,正如溫儒敏先生所擔憂:“五六十年代興起的那種‘以論帶史’的風氣如今又有回潮。只不過這個‘論’不再是當年那種政治理論,而是其他宏大敘事理論罷了。現在學術生態不大正常,許多學者都很無奈,陷入了所謂‘項目化生存’的境地,做學問不是那么純粹,而是太過受功利的驅使,這種新的‘以論帶史’的方法因為比較好操作,好‘出活’,所以更有市場。那些簡單摹仿套用外來理論、以某些漢學理路作為本土學術標準的所謂‘仿漢學’的風氣,其實也是新的‘以論帶史’”,“現代文學每年出版很多專著,實在看不過來。那種‘穿鞋戴帽’、以某種后設的理論框架去裝一些作品或事例的;或者概念滿天飛、花半天功夫無非證說了一點‘常識’的,幾乎都成為‘主流’。我不太欣賞這些華麗而空泛的論作,寧可看點事實考辯之類”。

確實,溫儒敏犀利而準確地診斷了當代學術研究的最大病象,在當下這個浮躁的功利化學術生態下,那種以某種時髦的西方理論作為先驗的理論框架而尋找材料支撐,洋氣撲鼻、華而不實的著作如過江之鯽,數不勝數。在此大背景下,黃科安的這部專著表現出的學風和文風就顯得難能可貴。它不趕“時髦”、不傍“先鋒”,內容厚重扎實,文風樸實持重,能堅持“以史帶論”的研究方向,不但重視材料的收集、挖掘、拾遺、補缺、考證和整理本身,而且其諸多立論亦建立在真實可靠的文獻基礎上。“以史帶論”,要求“論從史出”,“史”是“論”的基礎和前提。作者也明白史料的基礎性作用,重視史料的收集工作,他說:“為了做到論從史出,以事實為依據,本課題研究的第一步,就是研究者要潛心批閱大量的原始報刊。前些年,本人利用在中國社科院做博士后工作的有利條件,大量翻閱和復印幾百種原始報刊資料,初步摸清當時知識者發表的散文譯品概貌,并對其進行了甄別、收集和論證工作。”這“幾百種原始報刊資料”,除香港、臺灣地區的新文學報刊以及極個別冷僻的國內報刊外,幾乎“一網打盡”了中國現代文學30年大陸地區所有譯介外國散文的報刊,這是一個浩大的史料性工程,沒有電子文獻,沒有重新整理而成的出版物,全是在發黃生霉、殘缺不全、繁體字并且豎排、字跡模糊不清的原始刊物上尋找、收集、復印、抄錄和整理,這是一個漫長而磨人的“笨功夫”,沒有對學術的敬畏之心和坐“冷板凳”的耐力,是很難完成這一任務的。這一史料性成果,主要體現在著作的“二十年代外國散文譯介與現代散文的觀念重建”、“三十年代外國散文譯介與現代散文的視域拓展”、“四十年代外國散文譯介與現代散文的偏至發展”等前三章內容中。這三章內容系統梳理了歐美、日本、俄蘇等國散文作家作品的譯介概貌,并將之置于中國現代譯介史的背景下探求其流變的軌跡,完整地再現了外國散文被中國譯介的動態化嬗變過程,填補了中國現代散文譯介史上的空白。

當然,本書并非純粹的史料考證類研究著作,一方面當然具有史料整理的意義,另一方面,是為了“以史帶論”的需要,也即是作者所說的“為了做到論從史出”。本著第四、五、六章主要以“論”為主,就是以“史料”為主的第一、二、三各章內容也穿插不同程度的“論”的內容。但是這些“論”的內容都是建立在充分確鑿的“史料”基礎之上的。例如,本書第一章提出,西方“Essay”對中國現代散文的話語形成和確立產生了深刻的影響,形成了以“自我人格”和“批判意識”為中心的思想觀念建構。作者隨即以蒙田的《隨筆集》、本森的《隨筆作家的藝術》、弗吉尼亞·伍爾芙的《現代隨筆》、廚川白村的《走出象牙之塔》等為史料依據,闡釋他們的文章中所涉及到“我所描畫的就是我自己”、“個性的魅力”、“作者的自我”、“個人底人格的色彩”等關鍵詞語對于中國現代散文“自我人格”思想觀念建構的深刻影響;以廚川白村、青野季吉、有島武郎、長谷川如是閑等人的史料內容為例,闡釋其對中國現代散文“批判意識”思想觀念建構的影響。

“域外散文譯介與中國散文現代性轉型”之學術命題研究的“集大成之作”

散文研究屬于傳統文類研究,起步早。新時期以來,經過眾多前輩學者墾地開荒、篳路藍縷,以及后來的年輕學者們的另辟蹊徑、深化創新,取得了一系列豐碩的研究成果,成為中國現代文學研究中一個相對比較成熟的研究領域。“域外散文譯介與中國散文現代性轉型”這個學術命題前人不是沒有研究過,打開中國學術期刊網進行查閱,不乏有關于這方面的單篇論文:或研究域外散文對于魯迅、周作人、梁遇春等人散文創作的影響,或關注個案性現代散文家的散文中現代性內涵與域外散文譯介的因果關系,或掃描外國散文譯介的概況,或辨析有關散文文體內部各種糾纏不清的概念,或梳理外國散文譯介與中國現代散文文類之關系;更有專們的著作研究魯迅的《野草》與尼采的《查拉斯圖拉如是說》的關系……但是,這些都是顆粒、碎片、局部和細節。

如果說“域外散文譯介與中國現代散文現代性轉型”這一宏大課題是一個系統無縫、渾然一體的學術“建筑物”,那么,前者就是構建這個“建筑物”的磚石和泥沙,巍峨壯觀的“建筑物”當然離不開磚石的堆壘和泥沙的黏合,但是,“建筑物”已經不再是磚石和泥沙的簡單堆砌與組合,而經過重新的取舍、融匯、消化、鍛造、生長,脫胎換骨為更高層次、富有獨立自足意義的整體性存在物。從系統論的原理來看,整體雖然由部分組成,但正如系統論的創立者貝塔朗菲所說“整體大于部分之和”,也就是說,系統的整體性不是系統的部分要素之間的簡單相加,部分一旦組合成整體,就產生了部分要素所不具備的功能和性質,形成了新的系統的質的規定性。《叩問美文》的學術意義就在于此——誠然,它的產生也是建立在眾多前人研究成果的基礎上,但是,作者一旦賦予這些互不關聯的、部分要素性質的前人研究成果以整體性和系統性的眼光,在一個完整的“生命體”框架內予以整合融匯和重新建構,就會產生一種點石成金的效果,升華成為一個具有內在邏輯系統和新的質的規定性的有機生命體,成為“域外散文譯介與中國散文現代性轉型”之學術命題研究的“集大成之作”。

從該著的內容結構來看,顯然具有“系統論”的整體性和層次性特征。著作的第一章到第三章屬于“影響論”,按照歷時性的時間順序,梳理外國散文譯介與新文學三個“十年”的散文現代性轉型之關系,并以“現代散文的觀念重建”、“現代散文的視閾拓展”和“現代散文的偏至發展”來描述“轉型”之動態化進程。第四章屬于“個案論”,重點擇取現代散文史上的魯迅、周作人、梁遇春、朱光潛四位散文家,研究他們散文創作或散文理論的現代轉型與外國散文譯介之關系。第五章屬于“本體論”,從散文本體性的層面,重點研究“文學散文”、“閑話風”語體風格、“閑話體”小品文、“現代語體散文”、“藝術散文”、“何其芳體”散文等相關的散文言說方式和話語實踐。第五章屬于“結構論”,研究散文內部的結構性文類,即隨筆、散文詩、報告文學、科學小品、傳記文學等文類的產生與外國散文譯介的內在關系。這五大部分構成了一個圓融獨立的整體。而就每一部分來看,又由次一級的子系統和要素構成,形成了井然有序的三級系統。如第三章“四十年代外國散文譯介與現代散文的偏至發展”,其二級“子系統”由“域外文學散文的譯介與傳播”、“西洋雜志文的興盛與影響”、“蘇俄散文的譯品的崛起與獨尊”構成,三個獨立要素之間是按照“總論——分論(自由主義作家的散文)——分論(左翼和革命作家的散文)”的邏輯順序排列。其三級“子系統”亦按照“總論——分論——分論” 順序展開,“總論”部分先總體介紹左翼知識者對蘇俄文學的譯介,然后再分論“國統區”和“解放區”對蘇俄散文的譯介。這樣,一個綱舉目張、肌理清晰、邏輯嚴密、具有獨特內涵和外延的規范性學術著作就呈現在讀者面前。

具有自覺的“問題意識”,積極應對散文研究領域中一些長期懸擱的學術難題

學術研究一個很重要的使命就是提出問題,解決問題,具有自覺的“問題意識”。“問題的缺失必然導致學術的研究流于過多地描述而走向浮泛。在人文社會科學領域,與學術成果呈‘爆炸式’增長態勢顯得不很和諧的是‘問題意識’的缺失,這已引起學術界的嚴重憂慮,許多學者疾呼要強化‘問題意識’,有學者尖銳地指出:‘我們有很多著作,但沒有很多問題。’”因此,具有鮮明的“問題意識”、并具有“解決問題”的能力是衡量一部著作學術價值的重要因素之一。散文研究雖然是一個傳統的基礎研究領域,取得的成就大,成果多。但其內部仍然有一些問題迄今沒有得到妥善解決。特別是一些基本概念相互串門,夾纏不清,難于明晰厘定。一些文學現象叢生蕪雜,復雜吊詭,難于把握本質。《叩問美文》一書能積極面對散文研究領域一些長期懸擱的疑難性問題,對相似概念之間的差異性縫隙進行小心翼翼的甄別,對諸多理論的“前世今生”進行客觀的追本溯源,對種種問題所呈現的復雜“癥候”進行科學的診斷辨析,對散文研究史一些陳陳相因的傳統觀點乃至一些權威的當下言說進行大膽的質疑辯駁,進而發出自己的學術聲音,提出一些具有個人見解的觀念和主張,體現了作者苦心孤詣的學科建構意識。譬如,在散文研究領域,概念的厘定和規范最令人困惑。就是“散文”這一基本概念的界說至今仍沒有取得一致,關于散文的定義就有逾十種說法。“散文”內部的一些子概念和相鄰概念的界定更是聚訟紛紜,莫衷一是,如隨筆與散文、隨筆與筆記、隨筆與小品文、隨筆與雜文、散文與小品文等概念之間的區別。本書作者面對這些學科因襲“難題”,沒有消極逃避,而是迎難而上,大膽假設,小心求證,體現其具有主動解決學科難點的“問題意識”。如關于雜文和隨筆的區別,針對學界有學者以題材的“軟”、“硬”為標準作為兩者的本質區別。作者認為這是一種“不科學的做法”、“誤讀的結果”;并試圖從雜文和隨筆的發展歷史和現實狀況來論證,認為隨筆固然有表現“軟性”題材的一面,但其“在硬性題材上的作用更能引起人們的重視和產生巨大的社會效應”,如世界隨筆史上的蒙田、培根、尼采、斯威夫特、廚川白村就是典型的例子;進而從魯迅現代雜文觀念的形成淵源加強論證,最后援引朱光潛的隨筆分類觀(議論隨筆、抒情隨筆和記敘隨筆),認為狹義“雜文”大體等同于隨筆中的議論隨筆。在辨別隨筆和小品文的區別時,認為晚明小品文篇幅短小,而西方的“Essay”卻可以長達十幾萬字,不但具有“娓娓閑話”、如小品文一樣的“母親式的瑣碎”,同時還具有以思想深刻和理性批判見長的“父親式的瑣碎”,從而得出隨筆概念范疇大于小品文范疇的結論。由于作者的主張是建立在追本溯源、縱橫比較、旁征博引、科學論證的基礎上,所以觀點令人信服。對一些有關散文的名家當下言說,作者也絕不盲從,敢于質疑,體現其獨立思考的精神。譬如張頤武在《閑適文化潮流批判》一文中,認為林語堂等的“閑適派”小品是一種“‘現代性’的啟蒙設計”,“是知識分子的啟蒙欲望和‘代言’欲望的一種表征”。本著作者則回到歷史語境,聯系林語堂的相關論述原文,既認同小品文的“以現代性為前提基礎”的“啟蒙話語的文化設計”,同時,也指出張頤武觀點“是有缺陷的”,“排斥‘閑適’的趣味和格調,這就導致否認‘閑適’話語作為一種‘消費產品’和‘優雅的文人消費之品’,這顯然有把‘閑適’的審美范疇凈化和抬高之嫌,和林語堂所理解的‘閑適’含義有出入”。啟蒙和救亡是中國現代文學兩大核心主題,但卻是經過最大“公約化”后的本質性特征,過濾遮蔽掉其背后眾多微觀的、細節的、感性的、生動的個性化內容。張頤武將“閑適派”小品納入到以“啟蒙”和“現代性”為中心的時代宏大敘事中,雖指出“閑適派”小品文與時代相關的“共名”性特征,但卻忽視了其獨具特色、不可復制和代替的個性化標志,一定程度上陷入了“本質化”的思維誤區。本著作者對張頤武觀點的辯證理解無疑是切中肯綮之論。

譯介屬于一種“跨文化”交流,通常而言,“跨文化”交流會產生明顯的“文化過濾”現象。“文化過濾是跨文化交流、對話中,由于接受主體不同的文化傳統、社會歷史背景、審美習慣等原因而造成接受者有意無意地對交流信息選擇、變形、偽裝、滲透、創新等作用,從而造成源交流信息在內容、形式上發生變異。”這種“文化過濾”現象事實上本著也有提及,與薩義德所謂的“理論旅行”觀點有幾分相似,“理論旅行”提示人們在譯介過程中,“哪些問題遭到排斥、限制和挪用”,而在中國,“翻譯散文的‘理論旅行’又為中國特定的歷史語境所制約,出現不可避免的誤讀、篡改和挪用”。事實上,無論是“文化過濾”中的“選擇、變形、偽裝、滲透、創新”,還是“理論旅行”中的“排斥、限制、挪用、誤讀、篡改”,都是作為“跨文化”交流范疇內散文譯介活動中最富有內涵的環節,如何還原這些環節的感性細節真相,如何破譯這些環節的豐富信息密碼,是一個有意義的課題。《叩問美文》對此有自覺的思考,亦有進一步拓展和深化的空間。

責任編輯/胡仰曦