成渝古道上的百年民居

◇ 文/ 本刊記者 金 航 ◇ 圖/ 陳 麗

一座民居大院一般會以主人的姓氏命名,而位于九龍坡區走馬鎮椒園村的孫家大院,它過去的主人卻并不姓孫。這座大院始建于清道光四年,距今已有180多年歷史。

既然不姓孫,那么這座被叫錯名字的百年民居真正的主人是誰?這一百多年它又經歷過怎樣的變遷?

風雨洗過的大院

孫家大院并不十分隱秘,因為它所處的走馬鎮古往今來并非籍籍無名之地。走馬鎮原名走馬崗,是重慶市十佳魅力小城鎮,國家級歷史文化名鎮。走馬崗名字來歷可追溯到三國時期,因地形若奔騰的巨馬,加之曾是駐扎于此的將士兵丁在山崗石壩上的演練場,因此得名。到了明代,隨著成渝兩地貿易往來的頻繁,走馬崗作為成渝間貿易往來的必經之路,成為成渝古道上一處重要驛站,繁榮熱鬧異常。

巴渝建筑以兼收并蓄,海納百川為特色,湖廣等地移民融匯的建筑風格更讓巴渝建筑自成一派,此刻眼前的孫家大院就是一處有湖廣移民特色的經典院落。

孫家大院離古驛道有一定距離,與人來人往繁鬧的古鎮不同,大院修建在大片田疇里隆起的山丘中,坐北朝南,兩邊夾山,前方一片豐沃的田地,遠看莊園就像在一張椅子之中,自有一種安然避世感。

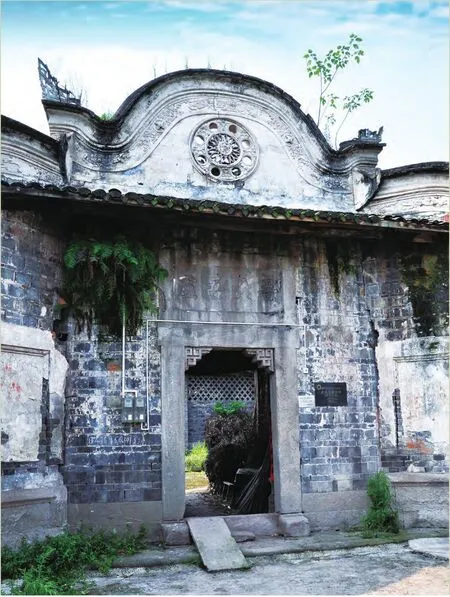

孫家大院門頭也非常特色,大門山墻分開八字,整石為柱,最為亮眼的就是大山門正中的圓形歐式鏤空雕花窗,讓處于鄉野的院落格外“洋氣”。但遺憾的是在歷經近兩個世紀的風雨后,原本抹灰刷白的墻面早已漬痕斑駁,露出青磚墻體,呈一片灰白頹廢之勢,而且在四面都是磚房的夾擊下,顯得尤為局促。

相較大門山墻,孫家大院內院更是破敗不堪。歷史各時期被用作學校、辦公室及食堂而另建造的磚墻結構,讓大院內部一片混亂,原木質構建的腐蝕、斷裂,屋頂的瓦片脫落漏雨,青石臺階的肆意坍塌。但抬頭一看還是會收獲驚喜,挑梁描龍畫鳳的精美鎏金雕刻竟還在隱隱閃著光芒,好像是在證明它的華貴往昔。

夏季多雨,又總是來去得特別隨意,本來在陰沉的天氣下破舊又疏離的孫家大院,在陣雨過后,配上郁郁蔥蔥的鄉間美景,再聞著雨后的潮濕空氣夾雜著的淡淡泥土清香,大院好像也變得可以親近。“孟夏草木長,繞屋樹扶疏,群鳥欣有托,吾亦愛吾廬。”門闕上鐫刻的“吾愛吾廬”清晰可辨的四個大字也瞬間應景起來,不難想象孫家大院剛落成時雖威嚴大氣也一定不失恬靜和諧與滿滿生機,不禁讓人遙想180年前,孫家大院里的繁華舊夢。

過去與現在

尹大元是在1946年跟著做佃戶的父母住進孫家大院的,這一住就將近70年。從他口中得知,孫家大院過去的主人并不姓孫,而是姓周。

原來,周家是走馬鎮椒園村最大的地主,只是在解放后周家人自動放棄大院搬到市區,大院才空置了下來。在申請市文物保護單位時,因為知道大院歷史的人越來越少,它所處的孫家灣又以孫姓為當地大姓,在申報材料時名稱才被誤定為“孫家大院”。

據悉,周家祖籍湖北麻城孝感鄉,大約在清嘉慶年間,一位靠在四川、陜西做皮毛和藥材生意發家的先祖落戶走馬。因先祖繳納皇糧國稅有功,得到一個奉正大夫從四品封號官銜。周家先祖在走馬場孫家灣選擇宅基地修建大院,孫家大院的原地前身原是一處墳地,緊鄰成渝古驛道,風水地形如太師椅,周家給每座墳三錠銀子做遷移補償,共花2000余錠銀子買下這塊風水寶地,按四品官銜建造了大院。

完整的孫家大院是以池塘、大門、內庭院為中軸線,分居兩側而建的縱向兩進正院,院內有6個天井并在四周布置廂房,除了廂房還有一定數量的下人房、廚房和庫房。現如今的孫家大院院內住有八九戶人家,尹大元便住在前院右側一角的前下人房。

尹大元是獨居老人,他說他的屋子除了將已腐朽的木質樓梯重新用磚砌過,大體都保留著入住時的原貌。六七米高的挑梁瓦頂,還看得出雕花的清代木窗,一百多年的木頭衣柜,外觀雖都破破舊舊,但細細體會就能感受到時光厚重的沉淀。

今年70歲的尹大元,平日里最喜歡坐在自己屋子前廳的小凳子上看著大院,任憑回憶在他腦中來來去去。他感嘆時光如梭,住進大院時自己還是蹣跚學步只會咿咿呀呀的幼兒,如今已是垂暮。70年里他送走了周家最后的主人,送走了自己的父母,看著自己的小孩長大離開,而他就這樣陪著大院一起慢慢變老。問起他對大院的感情,他形容是一種刻入生命的喜愛,因為這里滿載了他的一生。