基于“會比賽”的技能標準 重構中學排球墊球教學思路

祝芳等

摘 要:基于高中模塊教學的目的以及排球運動項目的特征,運用文獻法、觀察法、分析法等,對中學排球教學現狀予以分析的基礎上,編制高中學生“會排球比賽”的技能學習質量標準,反思與重構排球墊球的教學思路。研究指出,造成排球教學現狀的根本原因在于缺乏科學合理的排球運動技能學習質量標準,以及依據標準實施的有效監督與評價,從而導致教師在“教什么、教到什么程度、怎么教”上的自由、茫然、低效,導致學生“會技術但不會比賽”的尷尬。

關鍵詞:運動技能學習質量標準;會比賽;排球;墊球

一、現狀與問題

高中階段實施排球模塊教學,主要目的是促使學生形成排球運動特長,形成特長的基本標志是“會比賽”。那么,普通高中教學現狀與教學理想之間究竟存在著怎樣的差距?造成這些差距的原因究竟是什么呢?對以上問題的追問正是開展本研究的基本思路。

1.排球教學現狀分析

通過對衢州一中、衢州二中學生的現場觀察,對教師的訪問,發現在實際教學中,往往出現“學生會技術,但不會比賽或是比賽能力不強”的現象。具體表現為:

(1)學生會對墊球,但不會墊比賽環境下的球。如學生能在相距3~5米的環境下進行對墊并達到一定的次數,但面對比賽環境下的來球,卻表現出判斷不準確、移動不及時、接球失誤多,成功率明顯下降。

(2)學生喜歡比賽,但比賽水平不高。面對來球,往往直接墊擊過網或是直接失誤,很少形成2~3次墊擊,更缺乏戰術意識將球控制到某個區域,球在網上的來回次數少、對抗性差。比賽中,學生接球機會少、跑動少、運動量小、觀賞性較差。

(3)排球模塊教學計劃缺乏針對性與系統性。如一般的排球模塊計劃,將自墊、對墊、對傳作為前幾個模塊的重點學習內容與考核內容。組織墊球教學時,一般以“自墊、一拋一墊、對墻墊球、對墊”的序列,在空地上組織練習,很少利用排球網和排球場地的空間組織教學,未能創設多種環境讓學生感知、體驗不同球路的特征。面對同一項目多個模塊的教學,許多教師表現出“教不深”“教不透”,教的廣度與深度上,缺乏一定的目的性與科學性。

概括而言,現行的排球模塊教學,比較注重的是單個技術在簡單環境下的重復練習,以使學生通過考試為主要目的,內容簡單、方法單一,未能根據項目特征、根據運動技能形成規律、根據學生的發展需要選擇更有效的內容與方法,以促使學生向“會比賽”的特長方向發展。

2.排球技能學習質量標準現狀分析

長期以來,體育課堂教學質量的監督與評價是塊軟肋,終端評價的缺失所造成的矛盾也日益突出,如常態教學中“教什么、教到什么程度、怎么教”隨意性大、效率低,年段與年段之間缺乏系統性、連貫性,以至于被指責“學生上了12年體育課,什么也沒學會”。運動技能作為體育課程最核心的內容,制定出各個項目的運動技能學習質量標準已成為倒逼性的緊迫任務。宋盡賢指出:“沒有質量標準,學生可學可不學,學到什么程度都無所謂,項目可教可不教也無所謂。”[1]王登峰司長在第七屆學校體育大會的講話中也明確指示:“只是體質是否代表了學校體育的全貌?現在的問題是很忽視運動技能,應盡快啟動對學生運動技能評價標準的制定。”

排球教學現狀與教學理想之間之所以有落差,根本原因也在于教師(包括學生)對理想的表現(比如,“普通高中學生運動特長”的標準)究竟是怎樣的狀態缺乏明確的認識。“理想的狀態”即“運動技能學習質量標準”。而現行的某些評價標準與“形成特長”之目的相距甚遠,如《浙江省普通高中學生綜合素質評價實施指導意見》,將“自墊”作為高中三年排球技能水平的唯一考核內容,顯然,“會自墊”不等于“會比賽”,這樣的評價標準太過單一與單薄。

本研究正是在描述出“會排球比賽”這一運動技能學習質量標準的基礎上,反思與重構排球墊球的教學思路。

二、分析

1.普通高中學生“會排球比賽”標準分析

(1)制定學習質量標準需要考慮學情因素

制定普通高中學生“會排球比賽”的學習標準,需考慮以下客觀的學情因素:一是有限的教學時間限制。二是有限的課外練習時間限制。三是普通高中學生體能水平的限制,尤其是高中女生,在身高、體重等身體形態方面的限制,在力量、爆發力、協調性、敏捷性等身體素質的限制,導致她們學習扣球、攔網等方面產生困難。諸如中一二、邊一二等進攻戰術就未必適合她們學習,正如毛振明教授指出:“體育教學和運動訓練中所說的戰術應該有一定區別,但是,現在我們體育教學中的運動戰術基本來自運動員參與比賽的戰術,這就可能造成脫離教學實際,脫離學生實際。它們不是學生的戰術,而是運動員的戰術。”[2]四是高中之前體育學習的基礎限制,將體育納入中考,其弊端是初中的體育教學走上了“考什么教什么”的應試教育之路,導致學生進入高中后,幾乎沒有某運動項目的技能基礎,從“零”開始便是必須面對的現實問題。

(2)制定學習質量標準需要考慮項目特征

排球作為一項隔網對抗的攻防性運動項目,具有以下特點[3]:①雙方隊員無直接身體對抗,完成技戰術動作不受對方搶奪干擾,各類教材具有獨立的自控條件;②“空中截擊球”的技術特點,對排球所有技術都有“時空”的先決要求和與之相應的判斷能力的要求;③“不停頓擊球”的特質,要求瞬間控制球的標準(把握來球力量、速度、角度,掌握出球的力度、弧度、方向)較高,控球能力要強;④戰術配合的“時空”和“觸球次數”的有限性,對排球戰術各環節的銜接性、精確性、連貫性要求較高。

概而言之,排球運動要根據瞬息萬變的環境特征,及時擇取相適宜的動作,隱含著“判斷-決策-執行”的知覺-動作過程,屬于開放性、知覺性運動技能[4]。環境的不穩定性、開放性,空間判斷、知覺參與的重要性,以上項目特征正是制定排球技能學習質量標準與設計排球教學的基本依據。

(3)普通高中學生“會排球比賽”學習質量標準

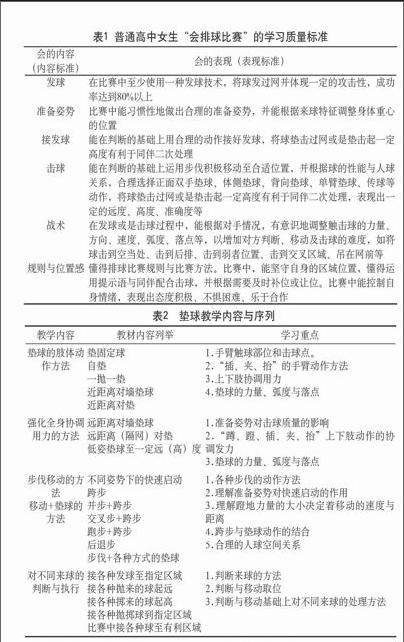

“會比賽”,需要擁有一定的能力、技術、戰術基礎,結合項目特征,將“會排球比賽”的特征概括為:“判斷準、移動快、技術全、戰術活”[5]。基于客觀因素的限制,普通高中女生(由于排球運動更適合女生形成運動特長,現實中,排球模塊教學也基本面向女生開設,因此,本研究將對象限定在普通高中女生)“會比賽”的具體標準描述如表1。

2.基于“會比賽”的目的重構墊球教學思路

當所有的技術學習都朝著“盡快學會比賽、盡快提高比賽能力”而做準備,朝著“不僅要學會技術,更要學會運用技術”的方向努力時,傳統的墊球教學弊端就顯露無疑。如,兩人相隔一定距離下的以追求連續性為目的的對墊練習,雖然對鞏固墊球的肢體動作、學會控制墊球的力量方向有一定幫助,但練習環境的單一性,來球路線的穩定性和比賽環境下來球的復雜性形成鮮明對比,以致于學生一旦在比賽環境中,墊球成功率就大大下降。正如前文所述,排球運動屬于開放性、知覺性運動技能,需要結合環境的特征,讓學生感知、判斷、體驗、學習各種來球的處理方法,以積累多樣的球路經驗。

由于墊球是排球運動中最基本也是最主要的技術,本文僅以排球技術中的墊球教學為例,提出“根據比賽能力的需要設計墊球教學思路”。

(1)墊球教學內容的重構

根據前文分析,本研究認為,“在關注學情的基礎上,根據項目的技術特征與比賽環境特征設計教學的內容與序列”才是更有效與完善的。從墊球的技術特征分析,有效起球是墊球的根本目的,除了判斷反應、移動取位這些非技術范疇或配合性技術因素與之有關外,就主體性技術而言,擊球環節應該是有效起球相關程度最直接的動作環節。[3]另外,墊球不是單純被動地用手臂組成的平面反射球的動作,而是一項視來球力量、弧度與性能,通過身體與手臂協調動作對其做有控制反彈的技術[3]。意即,影響墊球水平的因素有:手臂姿勢與手法、身體與手臂的協調性、判斷反應、移動取位。其中,肢體動作的協調發力是基礎,判斷與移動是保障。該分析結論與前文所述的開放性、知覺運動技能特征觀點一致,以此梳理出墊球教學的內容序列:肢體動作的方法(技術學習)、全身協調用力的體驗強化(強化技術)、移動步伐的學習(移動)、對不同球路的判斷與執行[2](判斷基礎上墊球技術與移動技術的進一步強化)。

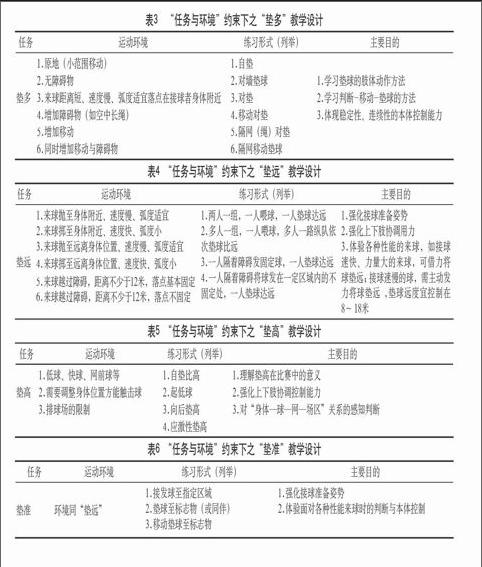

顯然,傳統教學往往將“肢體動作方法”作為唯一的學習內容,忽視了比賽環境下球路的變化對肢體動作的影響,本研究在繼承傳統教學的基礎上,重構了墊球教學內容及其序列,具體見表2。

(2)墊球教學設計的重構

表2呈現的是墊球的整體教學內容與思路,如何落實到可操作的教學現場,還需從“環境與任務”的約束方面做進一步設計。Newell提出“約束模型”的概念[6],指出個體的動作發展水平受個體、環境、任務經常的交互作用而受影響。將該理論運用到教學實踐中,其意義在于啟示我們在發展某動作技能水平而設計某練習時,應針對個體的現實水平與可以達到的理想水平,考慮該練習要在什么環境下進行(如喂近身球還是喂遠離身體位置的球?是隔網練習還是空地上練習?)、要達成什么任務(如要求連續墊球達到一定的次數?墊球到一定的遠度或是墊到某指定區域?),即究竟要設計怎樣的環境與任務才更利于學生掌握某運動技能?

①墊球任務分類

以往的墊球教學,一般將連續性觸碰球的“次數”(即墊多)作為主要任務,但正如前文分析所述,該任務已遠遠不能滿足“促進學生比賽能力的提高”這一根本性目的。根據比賽能力的需要,本文將墊球的任務分為:墊多、墊遠、墊準、墊高、墊變以及組合墊球、合作墊球7大類。

②墊球教學設計

教學設計主要回答“教什么與怎么教”的問題,排球墊球的四類教學內容,需要結合一定的環境與任務去完成,即在明確教學任務的前提下,設置運動環境,選擇練習形式(教材內容),細化教學目標。表3~表9具體描述了7種任務下的具體教學設計。

三、建議

1.明確技能學習質量標準是保證技能教學質量的重要保障。

2. 球類教學應結合項目特征,以“會比賽”的思路設計與組織教學,避免單一技術在簡單環境下的重復性、機械性教學,避免出現“學生會技術但不會比賽”的尷尬。

3.根據“環境與任務”的約束設計內容與練習,可以拓寬教學視野,豐富練習手段,提高教學的趣味性、針對性和有效性。

4.本研究所呈現的四類墊球教學內容、七大墊球任務以及若干種墊球動作(如正面雙手墊球、雙手體側墊球、單臂墊球),需要依據學情有針對性地選擇與組織。如初學排球墊球時,應以“正面雙手墊球+墊球的肢體動作方法+墊多”這樣的設計為主,具備一定的能力后,再選擇如“正面雙手墊球+上下肢協調用力方法+墊遠”“移動+正面雙手墊球+墊遠(墊準)”“移動+雙手體側墊球(單臂墊球)+墊高”以及各種組合墊球、合作墊球等,這些選擇,既可以落實在同一項目不同模塊的計劃中,也可以落實在同一班級的不同個體中,體現因材施教、因人而異。而一旦選擇了如“移動+正面雙手墊球+墊遠(墊準)”這個任務后,同樣要根據學情設置環境的簡單或復雜程度,體現循序漸進、由易到難的學習原則。

5.本研究僅以排球墊球為例展開具體分析設計,其他諸如傳球、發球等技術的教學同樣可以按照此思路進行,包括籃球、足球等球類項目,其“道”皆相通。

參考文獻:

[1]體育教學編輯部.專家學者暢談新課改之六:體育課程改革的成果及形式[J].體育教學,2012(7).

[2]毛振明.新版課程標準解析與教學指導[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

[3]王家宏.邰崇禧.體育教材教法研究[M].北京:北京體育大學出版社,2008.

[4]祝芳.動作知覺視角下構建“空間判斷”在不同水平段的教學內容,第七屆中國學校體育科學大會論文一等獎,首都體育學院學報增刊[J],2013(11).

[5]祝芳.基于知覺運動技能特征設計羽毛球模塊教學內容(水平五)[J].體育教學,2012(8).

[6] Greg Payne,耿培新,梁國立.人類動作發展概論[M].北京:人民教育出版社,2008.