為了忘卻的紀念 沈從文故居尋跡

陸楊

他只讀過小學,當過兵、做過圖書管理員,年紀輕輕成為西南聯大教授;近500萬文字傳世,作品被譯成40多國文字,筆下的《邊城》感動了一代又一代的人;他曾獲諾貝爾文學獎提名并通過初評,但因辭世而失之交臂。他就是沈從文,“為人類‘愛’字作一度恰如其分的說明。”

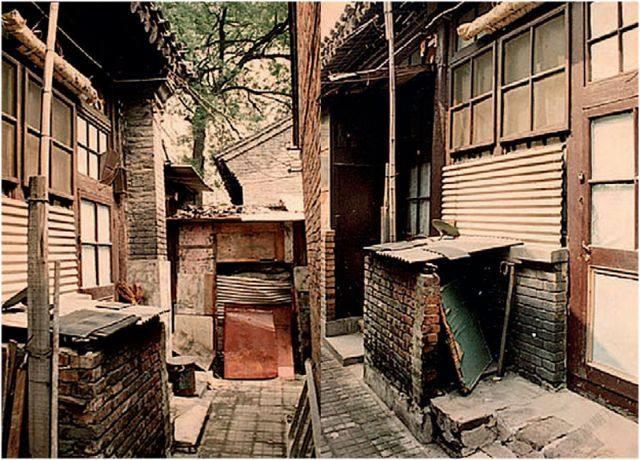

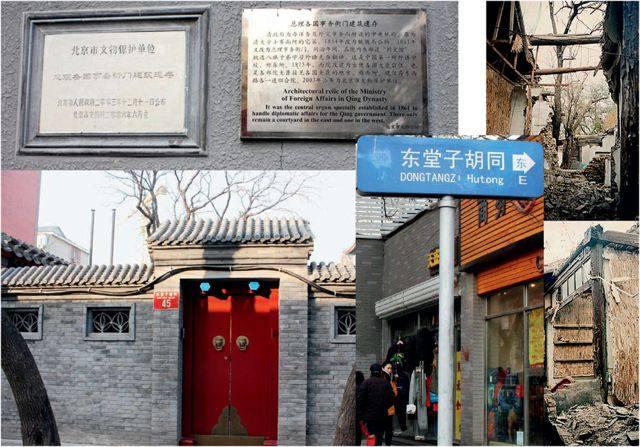

東城區的朝陽門南小街和東單北大街之間有一條近800年歷史的老胡同——東堂子胡同。東堂子51號院坐落在胡同中段北側,是“總理各國事務衙門”的西鄰。原是中國歷史博物館宿舍,二進四合院,有起脊瓦房26間。1953年沈從文一家搬入這里,分配的是里院靠東頭的北房三間。在這里,沈從文住了近三十年。

逆境也是生活的恩賜

1902年,沈從文出生在湖南湘西鳳凰小城。父親沈宗嗣是軍人出身。祖父沈洪富是清朝末年湘軍中的軍官,曾作過云南昭通鎮守使,26歲時作過貴州總督。祖父給家庭帶來的榮耀,影響著后人的人生選擇。當地的崇武風尚,也潛移默化地影響著家鄉的人們。

沈從文從小在私塾里讀書,頗為頑劣,喜歡到處逃學游玩,悠哉地讀“自然”與“人生”這部大書。1915年,沈從文的父親因為在北京密謀刺殺袁世凱一事泄露而被迫流亡關外,沈家至此敗落。

1916年,沈從文接受了長達八個月的預備役軍訓。1917年7月16日,沈從文離開了家鄉,正式投身軍旅。“在沅水流域十三縣開始過流蕩生活,接受另外一種人生教育”——他懷抱著當將軍的憧憬,浪跡于湘川黔邊境地區長達五年。這為他以后的寫作提供了生活素材,《邊城》即由此寫成。

這期間沈從文受到“五四”思潮的影響,新思潮的沖擊力促使沈從文的人生發生了重大轉折。他想去更遠的地方,賭一注看看,就這樣,他輾轉到了北京。1922年歲末,他提了一卷行李,在北京前門車站下車,從此開始了他的“北漂”生涯。

沈從文最初打算進學校讀書。1923年,他報考燕京大學國文班,未被錄取。幸運的是,北大正值蔡元培任校長,容納不同學術觀點,政治氛圍寬松。在這樣一個背景下,北大的旁聽生比正規注冊的學生多上幾倍。沈從文就這樣開始了在北大旁聽的生活。

沈從文到北京,本來有姐姐、姐夫可以投奔,不巧的是他們當時正準備回湘西,只給沈從文留下了兩床棉被。沈從文需要錢吃飯,便以休蕓蕓為筆名寫了大量文稿,但發表出來的很少。1924年冬天,萬般無奈的沈從文給在京的幾位知名作家寫信求助。郁達夫接到信后,按照來信地址找到了像冰窖一樣寒冷的小屋,見到了身穿夾衣,用凍得發抖的手寫作的沈從文。當時郁達夫身上帶了五元錢,他拉沈從文到飯館吃了一頓飯,花掉一元七角,然后把剩下的錢都留給了沈從文。回去后,郁達夫寫出了那封沉痛無奈但膾炙人口的回信——《給一個文學青年的公開狀》,他勸沈從文不要做大學夢、作家夢,不如回老家去,或者重新當兵去。后來,在朋友介紹下,沈從文認識了徐志摩。徐志摩非常欣賞沈從文,為他在《晨報副刊》上發表了第一篇文章《一封未曾付郵的信》。從此,沈從文逐漸得以發表作品,并且變得小有名氣。

沈從文與張兆和,一個是連小學都沒畢業的湘西小兵,一個是溫柔富貴鄉里長大的名門閨秀,奇妙的緣分卻把兩個人聯系在了一起。

1929年,沈從文經徐志摩推薦,應上海中國公學校長胡適之聘,來到這所大學擔任講師。開學第一堂課,沈從文走進教室,看到底下全是人,緊張得話也說不出,漲紅著臉呆了半天,只好在黑板上寫上“請等我十分鐘”。十分鐘過去了,沈從文還是支支吾吾說不出話,只好又寫“請再等我五分鐘”。五分鐘過去了,沈從文終于開口了,急急忙忙把準備講一節課的內容十分鐘就講完了,因為湖南口音重、語速快,學生們幾乎沒有聽明白他說了些什么。

當時張兆和就在底下聽課,將沈從文的緊張、語無倫次盡收眼底。

有一天,沈從文突然把一封情書送到了張兆和面前,上面只寫了一句話:“不知道為什么,我忽然愛上了你……”沈從文對張兆和的愛戀來得突然,且一發不可收拾,如狂風驟雨般延綿了三年零九個月的情書,最終博得了這位“合肥四姐妹”之三小姐的芳心。

可當時的張兆和并沒看上這個木訥的老師,沈從文就不斷給她寫去火辣辣、直白、肉麻的情書,簡直是“死纏爛打”。感到煩了,張兆和就去向校長胡適告狀,投訴這個“禽獸老師”。胡適勸她:“他頑固地愛你,你就答應他算了吧。咱們都是安徽老鄉,我與你父親也熟。”可張兆和回答:“我頑固地不愛他。”然后“撲哧”笑了。

經過這次風波,張兆和依然對沈從文置之不理。為了逃避情感的苦惱,沈從文只好辭職離開中國公學,來到青島大學教書。據說后來沈從文見張兆和不答應,竟以自殺相威脅,張兆和遂屈服,在二姐張允和的撮合下,答應讓沈從文這個“鄉下人喝杯甜酒吧”。1933年9月9日,兩人在當時的北平中央公園結婚。

在愛情的作用下,沈從文寫下了被譽為“民國四部最美的情書”之一的《從文家書》,完成了有“一顆千古不磨的珠玉”之喻的小說《邊城》,并且后來在愛人的協助下完成了學術專著《中國古代服飾研究》。

但在他們風雨同舟、相濡以沫的一生中,契合中亦有隔膜。多情的沈從文,婚后幾年又“頑固地”愛上了熊希齡的家庭教師高青子。這段往事很隱秘,沈從文只對林徽因一個人傾訴過。后來,沈從文向張兆和如實講述了自己和高青子的交往和內心真實感受,希望她能夠理解。張兆和一氣之下,賭氣回了老家。為此,沈從文每天給妻子寫一封長信勸她回來。之后夫妻倆之間一直有一些隔閡。

“生命都是太脆薄的一種東西,并不比一株花更經得住年月風雨,用對自然傾心的眼,反觀人生,使我不能不覺得熱情的可珍,而看重人與人湊巧的藤葛。”

抗戰爆發后沈從文到西南聯大任教,1946年回到北京大學任教,建國后在中國歷史博物館和中國社會科學院歷史研究所工作,主要從事中國古代歷史的研究。

著名畫家黃永玉在《太陽下的風景》一文中寫到表叔沈從文在東堂子胡同51號的三間房,“朝南都是窗子,臥室北窗有一棵棗樹橫著,映著藍天,真是令人難忘”。

1971年冬,沈從文因病獲準從湖北咸寧“五七”干校返京,但東堂子胡同51號后院的三間北屋,已經被人家占去兩間。之后的近十年歲月里,沈從文就蟄居在剩下的一間只有十幾平方米的小屋里。那時,他已經是一個近七十歲的老人了。

1972年,沈從文的夫人張兆和分得小羊宜賓胡同3號東廂房兩間,夫妻二人分居兩處,相隔大約一公里,年已古稀的沈從文只好以“東家食而西家宿”的方式兩頭奔走,在小羊宜賓胡同3號就餐,在東堂子胡同51號繼續進行“中國古代服飾資料”的研究。

黃永玉回憶沈從文此時的生活,“從文表叔在原來剩下的那間房間里為所欲為,寫他的有關服飾史和其他一些專題性的文章,會見他那批無止無休的不認識的客人……不管是冬天或夏天的下午五點鐘,他必須到嬸嬸那邊去吃晚飯,并把明早和中午的兩餐飯帶回去。冬天尚可,夏天天氣熱,他屋子特別悶熱,帶回去的兩頓飯很容易變餿的。我們擔心他吃了會害病。他說:‘我有辦法!’

‘什么辦法?’因為我們家里也頗想學習保存食物的先進辦法。

‘我先吃兩片消炎片。’”

1988年,沈從文逝世,享年86歲。然而,東堂子胡同51號沈從文故居于2005年年底被拆除,永遠地消失在了地圖上。

沈從文去世后,被家人葬在了鳳凰古城沱江畔的聽濤山,一塊簡單的七彩石上寫著:“不折不從,星斗其文,亦慈亦讓,赤子其人。”這四句話的末一個字,連起來就是“從文讓人”。他的人生,他的文字,都如同這四字一樣,謙遜、兼容、讓人。

沈從文

(1902-1988),原名沈岳煥,筆名休蕓蕓、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文。湖南鳳凰縣人。中國著名作家、歷史文物研究家。沈從文14歲投身行伍,浪跡湘川黔邊境地區。1924年開始文學創作,撰寫出版了《長河》、《邊城》等小說,1931年到1933年在青島大學任教。抗戰爆發后到西南聯大任教,1946年回到北京大學任教,建國后在中國歷史博物館和中國社會科學院歷史研究所工作,主要從事中國古代歷史的研究,1988年病逝于北京。