財政補貼對企業研發投入和績效的影響研究——來自中國創業板上市公司的經驗證據

楊 曄,王 鵬,李怡虹,楊大楷

(1.上海財經大學財經研究所,上海 200433;2.東海證券研究所,上海 200125 3.上海財經大學公共經濟與管理學院,上海 200433)

一、引 言

在當今經濟全球化和競爭日益激烈的市場環境中,企業的發展離不開自主創新能力和核心技術水平的提高。新增長理論強調了人力資本和研發投入是推動技術創新及經濟增長的最重要因素,然而由于研發活動具有外部性,企業在研發投入上存在“搭便車”現象,創新成果在專利保護期后就會成為公共品等原因,研發活動僅通過市場來調節存在失靈情況,因此對技術研發進行財政補貼就顯得尤為重要。財政補貼作為企業研發投入的資金來源可以緩解企業在研發方面的資金壓力,激勵企業的研發創新活動,不僅可以幫助企業產生新技術新知識,還有利于企業更好的利用外部已有的知識,不斷消化吸收,提升企業的知識存量,從而間接地促進創新能力,企業的創新能力是企業尤其是高新技術企業當今激烈市場競爭中的核心競爭能力,是促進企業盈利能力和業績提高的重要因素。

因此,研究政府財政補貼對于企業研發投入和績效的影響,有利于財政針對不同行業和性質的企業進行合理有效的資金分配,通過財政補貼引導企業研發活動,提高企業研發效率。基于此,本文以中國創業板上市公司為研究樣本,實證檢驗政府財政補貼對企業研發投入和績效的影響。

二、文獻回顧與研究假設

(一)政府補貼對企業績效的影響研究

政府對某一企業或某一行業進行補貼可以緩解企業的資金壓力,也發出了信號表明政府對該企業或者該行業的支持,降低了企業在自籌研發經費時的籌資壓力,財政補貼對企業的經營效益應當是具有促進作用的。企業規模越大,越有能力申請政府的科研項目,吸引政府的補貼,也越有實力進行較大規模的科研創新活動。從規模效應角度考慮,同樣研發出來的技術,大企業有實力進行大規模生產,能夠有效的降低生產成本,從而促進企業的產出。高新技術產業相比傳統產業具有更強的技術導向性,即使沒有財政補貼,其本身也需要不斷進行科研創新才能強化企業的核心競爭力,因此財政補貼可以緩解企業在籌措研發資金上壓力,推動企業的研發活動,進而提高企業的創新績效。另外,我們認為國有企業相比民營和外資企業更具有政策優勢,更能吸收財政補貼,對于國企而言,很少會有缺少資金的緊張感,因此在政策資金的使用效率上不如民營和外資。

同時,研發活動是具有高風險的創造性活動,企業從獲取財政補貼到最終形成產出需要經過一系列復雜的過程。已有文獻表明僅研發投入見效就需要1-2年的時間。因此,筆者假設政府的補貼以及企業的研發投入到產品創新績效的產生是有1-2年的滯后性的。

政府補貼作為企業研發投入資金來源的一部分,和自籌資金一起推動企業的創新活動,提高企業的績效水平。Nola(2010)基于1994年至2002年的愛爾蘭和北愛爾蘭數據分析了政府資助對企業研發績效的影響,研究認為政府資助可以提高企業進行研發活動的比例,以及促進產品漸進型創新和新產品的開發式創新活動[1]。

近年來國內也不乏學者針對財政補貼企業研發投入和企業績效這個方向進行過考察,如樊琦和韓民春(2011)選取省級面板數據,基于國家和區域自主創新投入產出的視角實證考察了政府研發補貼投入對我國自主創新產出的影響績效,認為兩者之間有顯著影響。研究還發現,我國政府財政研發補貼對經濟相對發達和科研基礎較好地區的創新產出績效要高于經濟相對落后地區[2]。王一卉(2013)基于所有制、企業經驗和地區差異,運用中國高技術企業面板數據進行分析,得出政府補貼對提高企業創新績效有積極作用的結論[3]。李左峰和張銘慎(2013)以我國95家創新型企業數據分析得出財政資助對企業創新績效同時具有正向和負向的作用,一方面財政補貼可以破除企業的資金約束并引導社會資金流入幫助企業進行基礎性、專業性的技術難題的攻克從而提升創新能力和創新績效,另一方面,政府科技立項會側重于風險性大不易產品化的基礎科學,企業研發的資金需求量大但是產出效率不高[4]。

基于上述分析,本文提出如下細分假設:

假設1a:企業的規模越大,補助對企業績效的促進效應越強。

假設1b:高新技術產業的促進效應大于傳統產業。

假設1c:國有企業財政補貼的效率低于民營企業和外資企業。

假設2:政府補貼對企業績效的影響具有滯后性。

(二)政府補貼對企業研發投入的影響研究

國外早年的研究主要集中在財政補貼企業進行研發能夠刺激企業研發經費的投入上,并且認為政府直接資助和稅收優惠兩者之間是互補關系。Scott(1984)選取437家企業進行OLS估計,得到兩者是正相關關系,即政府研發補貼與企業研發投入是互補的[5]。Wallsten(2000)使用美國SBIR的數據庫數據,采取工具變量的估計方法,得出即使是在沒有政府補貼的情況下,企業也會進行研發投入,而政府的SBIR計劃對企業的補貼存在著完全的擠出效應,既沒有激勵企業的研發投入,也沒有促進就業增長[6]。總體來說,財政補貼對企業研發投入的影響沒有得到一致的結果,實證分析的結果也是因企業而異,選擇樣本和模型不同就可能得出不同的結論。

國內在這方面著重于研究政府補貼對企業研發投入的雙重影響及不同補貼形式對企業自身研發投入的不同影響。如果政府直接資助企業研發是可行的,則表明政府還應加大這方面的投入;相反如果直接補貼擠出效應更大,則表明政府的補貼應轉向稅收優惠、加速折舊等間接補助方式。朱云歡和張明喜(2010)研究得出政府財政補貼一定程度上能夠緩解研發創新的外部性,財政研發補貼對企業研發投入的誘導系數為1.285,即財政補貼能夠起到誘導企業提高研發投入的效果[7]。王俊(2011)運用1998-2006年我國28個制造業的面板數據,以知識生產函數作為模型,測算我國政府研發資助與企業研發投入的產出彈性。在靜態模型中測算出企業研發投入的產出彈性是政府研發資助的4-5倍,得出為發揮財政研發資助的產出效率應當根據行業技術特征和企業特征調整財政資助方式的結論[8]。

基于上述分析,本文提出如下研究假設:

假設3:政府財政補貼對企業研發投入具有負向調節作用。

三、實證研究

(一)模型設定

本文實證分析建立的是一個面線板線性回歸模型,為了提高假設檢驗的可靠性,同時采用單變量和控制多因素影響的檢驗模型。模型設計如下:

模型一:Yit=b1+b2Gov_Sit+εit(1)

模型二:Yit=b1+b2RDit+εit(2)

模型三:Yit=b1+b2Gov_Sit+b3RDit+b4Gov_Sit+b5Zit+εit(3)

模型三中Yit表示了第i家企業第t年的主營業務利潤率,Gov_Sit代表企業獲得財政補助占該年全部營業收入的比例,RDit表示i企業研發投入的強度,Zit是包含了一組控制變量的向量。Gov_Sit*RDit是財政補助和研發投入的交互項,即用以分析財政補助對研發投入的調節關系。在假設3中,筆者認為財政補貼對企業的研發投入調節作用是負向的,該假設將由Gov_Sit*RDit項的檢驗來證實。

模型一僅考慮政府補助對企業績效的影響,模型二僅考慮研發投入對企業績效的影響,該兩項模型還將用來進行滯后性的分析,即證實假設2。

(二)樣本與數據來源

高新技術企業是研發創新的主體,本文選取了在深交所創業板上市的企業作為樣本,其在研發補貼和投入創新方面具有一定的典型性,且有比較規范的信息披露,適合作為本文的研究樣本。在對樣本做了一定的篩選,剔除了部分ST企業后,最終選定符合條件的企業共有380家,數據全部來自于企業2010年至2012年年報,數據處理主要通過excel軟件進行。

(三)變量與描述性統計

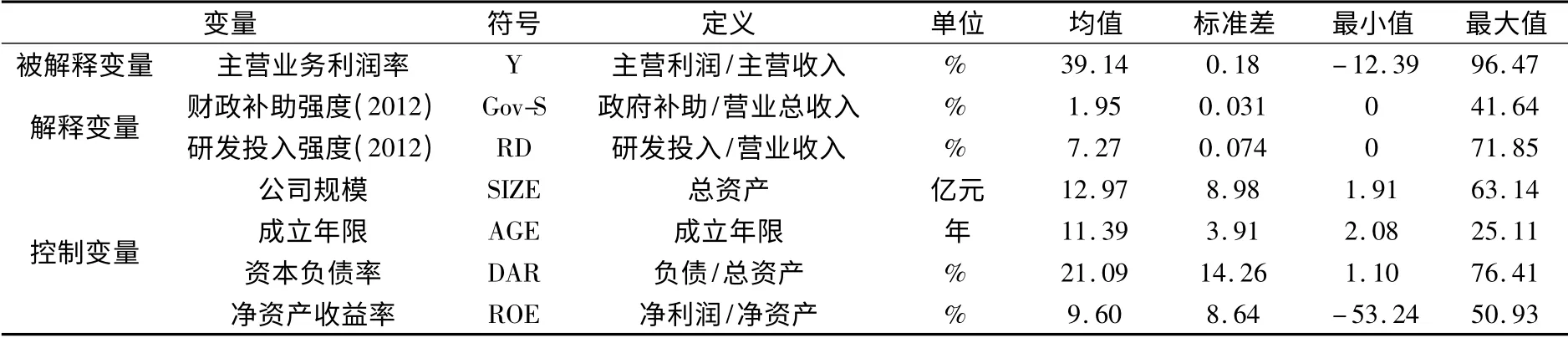

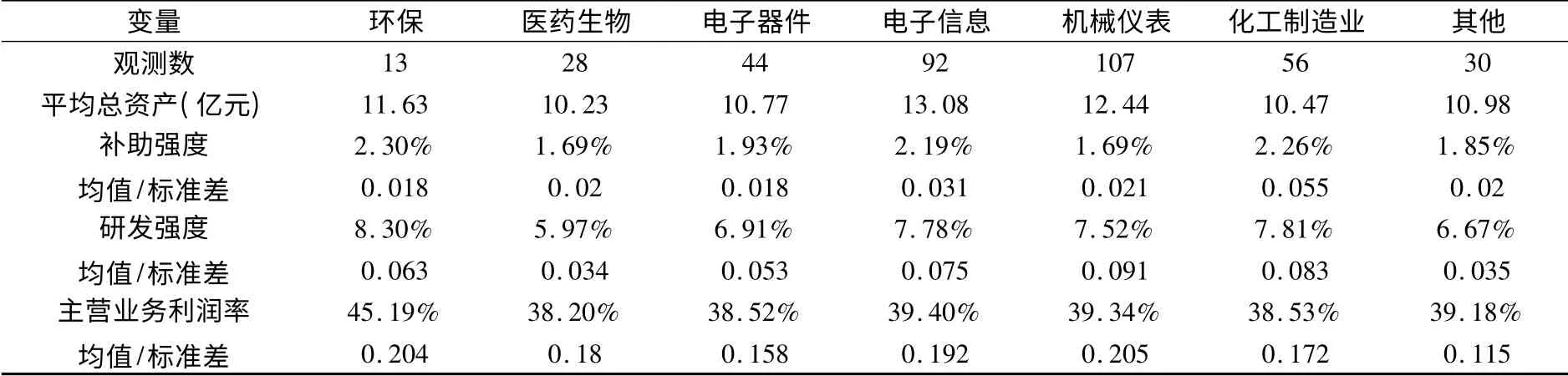

解釋變量為財政補助占營業總收入的比值(Gov-S)和研發投入強度(RD),研發投入強度是指研發投入與主營業務收入的比值。被解釋變量主要選取了主營業務利潤率,即主營業務利潤與主營業務收入之比。由于企業研發投入的目的在于增強企業的核心競爭力,也就體現在企業主營業務的生產與經營能力上,因此研發活動經濟效益必然應體現在反映主營業務活動成果的財務指標上。控制變量是指影響企業績效的因素涉及企業所處行業、政策變動等外部環境和企業的組織管理技術等多個方面,出于簡化模型的考慮,本文選取了總資產、成立年限、資本負債率和凈資產收益率、公司性質等幾個內部因素作為控制變量。具體變量設置及描述性統計請見表1:

表1 變量描述性統計

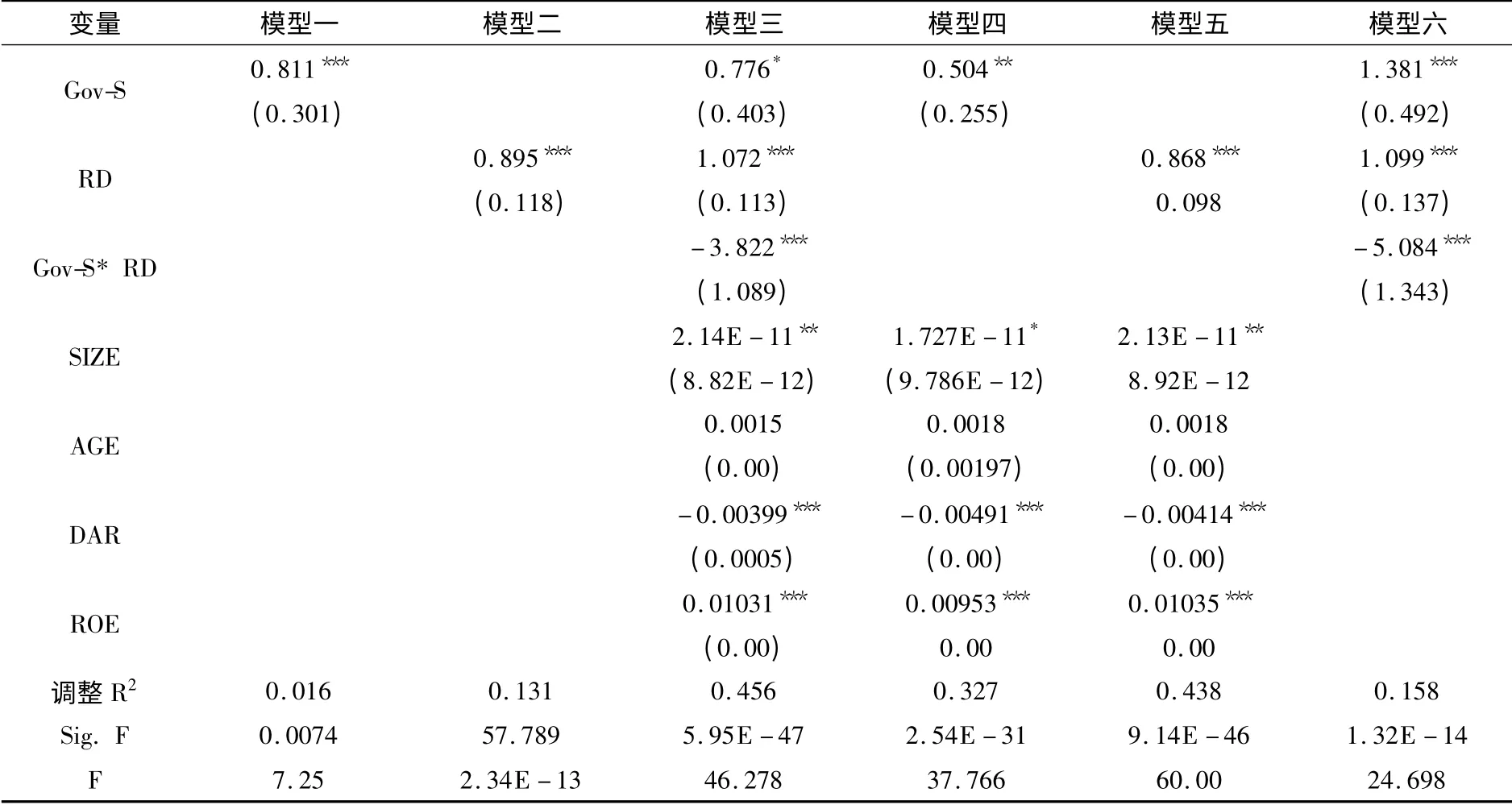

我們選取創業板380個樣本數據使用數據處理軟件按照上文的回歸模型進行了回歸,除了上文假設的模型一至模型三,筆者還將在模型一和模型二的基礎上加入了控制變量進行回歸,形成了下表的模型四和模型五。模型六為模型三中剔除控制變量,僅考慮解釋變量和解釋變量之間的調節關系對被解釋變量(即主營業務利潤率)的作用。具體回歸結果如下表2所示:

表2 回歸結果

從表中不難發現,無論是模型一、模型二的單變量模型,還是模型三到模型六的多變量模型,財政補助強度和主營業務利潤率都有著顯著正相關,說明了財政補助確實對提高企業業績起到了重要的作用,政府財政也應該繼續加大對企業的研發投入力度,加快推進企業的技術創新。同時從該表還可以看出,企業的研發投入與企業業績具有極高的相關性,這也充分說明了將資金投入研發改進企業的技術水平能夠有效的提高企業的競爭力,增強企業業績發展,這也符合柯布道格拉斯知識性生產函數所表述的研發能力技術水平是決定生產能力的關鍵因素之一的規律。

關注Gov-S*RD這一項的回歸結果,我們可以發現這一項的回歸系數是負的,且在1%的水平下顯著。這一結果證實了上文所做的假設3,財政補助對企業研發投入的調節作用是反向的,即會擠出企業自籌資金的部分。

(四)實證結果分析

1.滯后性分析

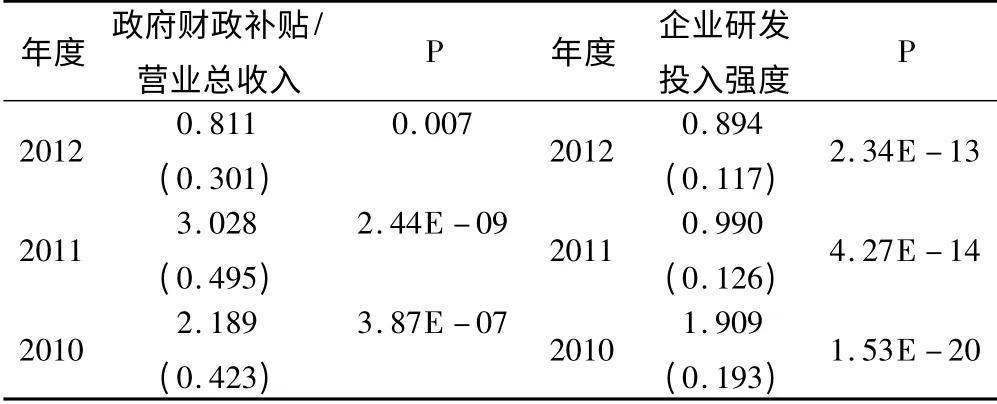

以2012年企業的主營業務利潤率為被解釋變量,2010至2012年的政府補貼和企業研發投入進行線性回歸,得到如下結果:

從表3中我們可以明顯的發現,2011年的政府補助強度比2012年的政府補助強度對2012年的主營業務利潤率的影響程度更為顯著,2010年的數據的顯著程度也大于2012當年的數據,這足以表明財政補助對企業績效的促進是有明顯的滯后性的,結果可以得出大約有1-2年的滯后期,即證實了本文的假設2。再看企業研發投入對主營業務利潤率的影響,企業研發投入強度對企業績效是顯著正相關的,并且隨著年份的增加,顯著性是遞減的,這表明了企業研發投入在促進企業績效上也是存在滯后性的。

2.分組回歸

為了驗證假設一中的細分假設,我們將樣本數據按照企業規模(用總資產劃分)、企業所處的行業和企業性質分組進行了回歸分析。在數據處理上剔除了部分研發投入為零或者財政補助為零的數據,最終得到370個樣本。

(1)企業規模分組回歸

本文將企業按總資產分為了總資產低于5億元、總資產介于5億-10億元,以及總資產大于10億元的三個分類,按照模型六進行了回歸。回歸結果見表4:

表3 滯后性分析結果

表4 規模分組回歸結果

我們發現,當總資產介于5億到10億元之間時,企業得到財政的補助以及自身進行的研發投入對業務績效的正相關程度是最大的,Gov-S*RD這項也是唯一在1%水平下呈現顯著的,這是與之前總體進行回歸分析得出的結果最接近的。而企業規模低于5億元時,財政補助的顯著程度低于規模二,研發投入的p值為0.000509,而規模二RD回歸P值為5.5E-08,均表明規模二的促進程度大于規模一。當企業規模大于10億元時,Gov-S和Gov-S*RD兩項表現出不顯著,RD項的P值為0.002187,也大于規模一和規模二的P值,即規模三的促進程度不如規模一和規模二。總體來說,企業規模介于創業板中等水平時,財政補助最能刺激企業績效,本文的假設1a不完全正確。

(2)行業分組回歸

在綜合了證監會和財經網站的行業分類并結合企業的主營業務,將370個樣本分為7個行業類別,具體的描述性統計見表5:

表5 行業分組描述性統計

表5數據顯示,補助占營業總支出比例和研發投入強度的順次是基本一致的,前三從高到低分別為環保類企業、化工制造業、電子信息業,而醫藥生物業的補助強度和研發強度在行業中排名最低。由于創業板企業結構和規模的限制,分析得到結果和我國全行業統計的數據略有偏差,尤其是醫藥生物業在科技統計年鑒的數據顯示應該是屬于研發投入相對較集中的領域,而在本文分析中則處于了行業下游。一方面這是礙于樣本數的限制,得出的數據不夠準確,另一方面也確實反映了我國中小型醫藥企業在取得財政補助上要難于大型醫藥類企業,大型醫藥生物企業往往有醫院、科研所作為背景,更易獲得財政補貼,有更多資金投入研發。

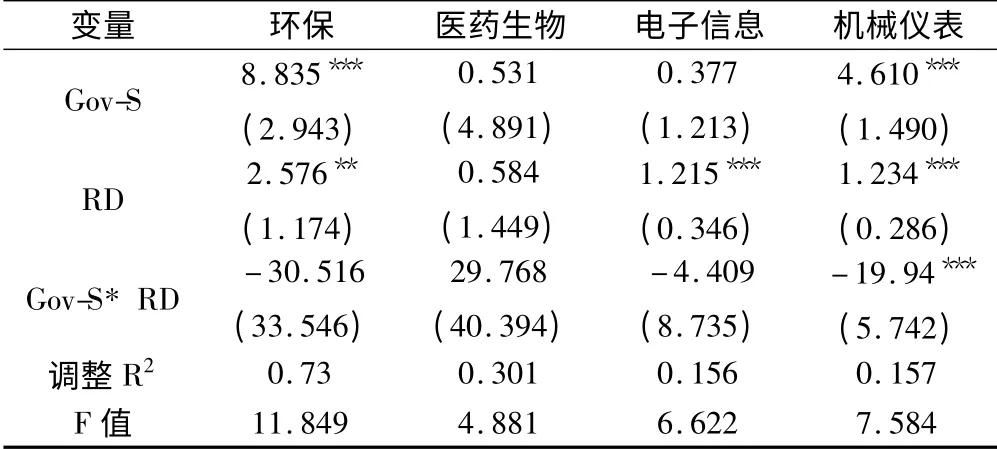

將7個行業分組分別進行了主營業務利潤率和Gov-S、RD、Gov-S*RD三項的回歸,部分行業的回歸結果不明顯,沒有列式在表格中。從結果來看環保類企業是擬合度最高的,調整R2達到了73.06%,財政補助的強度和研發投入強度分別在1%和5%的水平下顯著。結合表3-5的分析結果,環保類企業的財政補貼強度和研發投入強度是最高的,主營業務利潤率也高達45.19%,是唯一一個超過40%的行業。環保方面的技術創新相比普通高新技術產業具有更大的外部性,近年日益嚴重的環境問題也加大了社會各界對環保行業的重視,政府基于此加大了對該產業的補貼力度,帶動了環保類企業的發展。

除了環保行業,機械儀表業的回歸結果也表明財政補貼和企業研發投入對該行業的發展是有促進作用的,電子信息業的研發投入能夠顯著帶動該行業的企業盈利水平,其他幾個行業的回歸結果則沒有很明顯的表現出企業獲得補貼與企業盈利能力的關系。

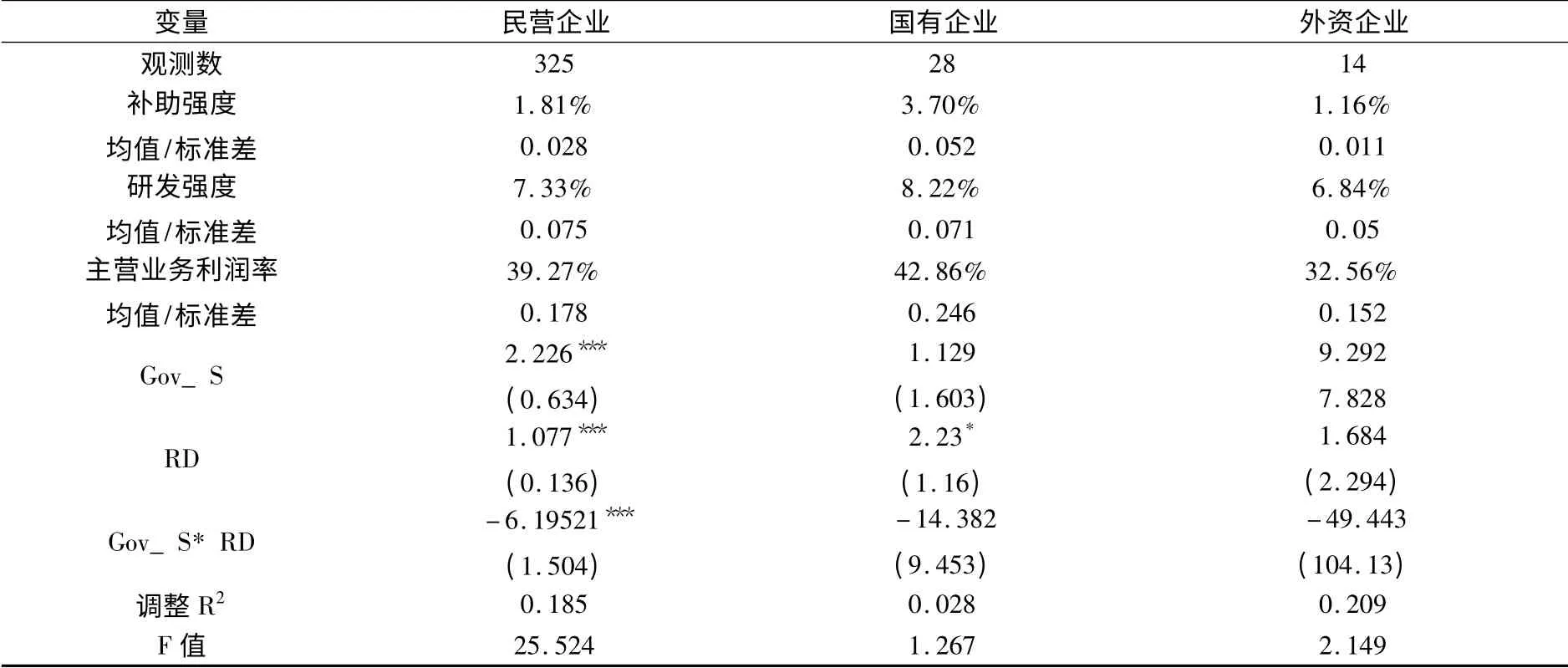

(3)企業性質分組回歸

從企業性質分,企業可大致分為國企、民營企業和外資企業及其他,創業板的企業以民營高科技企業為主。剔除三家其他性質的企業,筆者將創業板剩余267家企業分組進行了描述性統計和多元線性回歸。從表7可以看出,國企更易得到財政提供的研發補貼,創業板現有28家國有企業的平均補助強度達到了3.7%,幾乎是民營企業的2倍,相對的國有企業的研發投入強度也顯著高于民營和外資。但是回歸結果表示,財政補貼強度和研發投入強度對國有企業績效的相關性并不明顯,這從側面反映了國有企業沒有高效利用財政給予的研發資金,在利用國家研發補貼上存在低效率的問題。創業板主要以民營企業為主,因此民營企業的統計結果和回歸結果基本與總體一致,而外資的補助強度和研發強度明顯低于民營,回歸結果也不明顯,外資公司的企業績效可能與其他因素的相關程度更大。這足以表明我國財政在補貼時還是更偏向于國內的企業,而國內企業中,國有企業在獲得財政補貼上又具有更大的優勢。

表6 行業分組回歸統計結果

表7 企業性質分組描述性統計和回歸結果

四、研究結論與政策建議

(一)研究結論

本文基于深圳創業板380家企業的披露數據,探討了財政補貼、研發投入和企業績效三者之間的關系,對所研究的數據進行了實證分析,得出如下結論:

首先,政府財政補助通過傳導機制作用能夠提高企業績效。財政補貼能夠在一定程度上彌補企業研發活動外部性帶來的成本與收益風險,激勵企業積極進行研發活動,擴大創新產品的產出。

其次,財政直接補貼對企業研發投入具有負向調節作用。本文研究的財政補助均為政府直接給予的撥款性質的財政補助,不包含稅收減免等間接手段,在上文的回歸結果中可以看出財政補助對于企業研發投入是有負向的調節作用的,在彌補企業資金不足的同時可能一定程度上擠出了企業本應用于研發的資金。

然后,財政補貼和研發投入的產出具有明顯的滯后性。企業從收到補貼到產出需要經歷一系列的過程,因此當期的財政補貼的作用無法完全反映到當期的收益上,政府在衡量財政補貼績效的時候應將滯后性問題納入考慮范圍,以更好的評價項目和企業業績。

最后,國企較民營外資企業易于獲得財政補貼。財政的直接撥款在性質上具有行政導向性,常用來支持部分行業和企業的發展,在分組分析中我們可以得出國有企業較民營和外資企業更易獲得財政的資助,但是國企對財政補貼的依賴度不高,沒有很好的發揮補貼資金的作用,相比對財政補貼依賴度更高的民企而言,財政資金的使用效率相對較低。

(二)政策建議

本文的得出的結論是具有一定的現實意義的,結合補貼形式和企業性質、企業規模,可以提出相應政策建議改善政府補貼的效果。

首先,擴大財政投入范圍,加大對民營企業的資助強度。基于本文的研究結果,擴大財政研發投入能夠起到促進企業業績的作用,因此財政補貼是必要的。鑒于財政直接補助可能會造成企業自身研發的消極投入,因此財政補貼的形式可以逐步向稅收優惠的方向轉變。稅收優惠的補助方式更具市場導向性,企業可以更具自身研發投入的需要跟進資金。

其次,提高高科技企業研發補助使用效率。雖然我國的科技創新水平已有了很大的提高,但是由于我國起步較晚,我國的高科技企業的研發投入水平和技術實力與國外企業相比還存在很大的差距。隨著經濟全球化的進程的加快,中國的企業遲早將和國外企業在同一平臺上競爭,屆時核心技術水平將是企業主要的競爭力。企業在吸收財政補助的同時應當有效利用好補貼資金,提高研發效率。

[1]Hewitt-Dundas Nola and Stephen Roper.Output additionality of public support for innovation:Evidence for Irish manufacturing plants[J].European Planning Studies,2010,18(1),pp.107-122.

[2]樊琦,韓民春.政府R&D補貼對國家及區域自主創新產出影響績效研究——基于中國28個省域面板數據的實證分析[J].管理工程學報,2011,(3):183-188.

[3]王一卉.政府補貼、研發投入與企業創新績效——基于所有制、企業經驗與地區差異的研究[J].經濟問題探索,2013,(7):138-143.

[4]李左峰,張銘慎.政府科技項目投入對企業創新績效的影響研究——來自我國95家創新型企業的證據[J].中國軟科學,2013,(12):123-132.

[5]Scott John.Firm Versus Industry Variability in R&D Intensity:R&D,Patents,and Productivity[M].University of Chicago Press,1984,pp.233-248.

[6]Scott Wallsten.The effects of government-industry R&D programs on private R&D:The case of the small business innovation research program[J].RAND Journal of Economics,2000,31(1),pp.82-100.

[7]朱云歡,張明喜.我國財政補貼對企業研發影響的經驗分析[J].經濟經緯,2010,(5):77-81.

[8]王俊.政府R&D資助與企業R&D投入的產出效率比較[J].數量經濟技術經濟研究,2011,(6):21-29.