《周六夜現場》優雅惡搞40年

毅濤

奧斯卡影帝湯姆·漢克斯、“披頭士”成員保羅·麥卡特尼、喜劇大腕金·凱瑞、大導演史蒂文·斯皮爾伯格、歌壇天王賈斯汀·汀伯萊克、“當紅炸子雞”泰勒·斯威夫特……如果說這個2月除了奧斯卡頒獎禮的紅毯以外還有哪里能如此大牌云集、眾星閃耀的話,那一定是紐約曼哈頓GE大廈里全國廣播公司(NBC)的8H演播室了。

2015年2月15日,享譽全美乃至整個西方世界的傳奇性喜劇綜藝節目《周六夜現場》(Saturday Night Live)迎來了40周年紀念特別集。在長達三小時的直播節目中,有超過100位影視歌明星悉數登臺,向這檔長壽的“美國第一綜藝”致敬。

超凡的文化影響力

一檔綜藝節目的周年慶為什么能辦得跟大型頒獎禮一樣高大上?好萊塢的高級名流們又為什么甘愿放下身段來排隊捧場?這還得從《周六夜現場》的悠久歷史和強大的文化影響力說起。

1975年起,NBC時任總裁赫伯特·施洛瑟找到喜劇界金牌制作人洛恩·邁克爾斯,希望他能為NBC的周六晚間黃金收視段創作一檔優秀的綜藝節目。邁克爾斯隨后以“高素質喜劇”的制作理念創作出這樣一檔以數個惡搞喜劇小品配以音樂表演為主要內容的綜藝電視節目。

該節目自1975年10月首播后便廣受好評并一發不可收,相關的演職人員也迅速成名。自首播以來,《周六夜現場》已經播出了超過700集,并因此成為美國電視史上最長壽的電視節目之一。

美國電視界的最高獎項艾美獎迄今為止給了《周六夜現場》超過170項提名和超過40座獎杯,這使得《周六夜現場》成為史上提名次數和獲獎次數最多的電視節目。《時代》雜志則將其評選為“百大電視節目”中的第七位。可以說,這檔綜藝節目不僅人氣夠高,在逼格方面也是其他節目無法觸及的高冷。

但實際上,《周六夜現場》的惡搞題材卻相當接地氣,小品內容基本以無下限無節操為出發點,包括但不僅限于政治諷刺、惡搞明星八卦、各類地域炮、階級炮、種族炮等領域。從“披頭士”的林戈到比爾·克林頓,從薩拉·佩林到帕里斯·希爾頓——只要你夠有名,夠有話題性,就免不了要被《周六夜現場》“黑出翔”。

不過玻璃心和腦殘粉們還真別難過——對各界名流來說,被《周六夜現場》黑是一種榮幸。作為一檔全美范圍內有著長盛不衰影響力的黃金檔綜藝節目,能在《周六夜現場》上露面還真是經紀人們求之不得的公關機會。實際上,能上《周六夜現場》做客座主持可不是一般明星能有的待遇,在好萊塢甚至已經有一個和《周六夜現場》有關的高端俱樂部:“五次郎尊享會”(Five-timers Club),也就是說能在《周六夜現場》主持達到五次的明星可以被視作一種類似于“搖滾名人堂”般的業界榮耀。

喜劇演員生產線

對中國觀眾來說,即使沒有聽過《周六夜現場》的大名,也一定在網絡上觀摩過那些出自這檔節目的經典惡搞橋段。從神級演技的“高潮姐”克里斯汀·韋格到“紐約著名同志”史小芳;從專業模仿薩拉·佩林的蒂娜·菲到專業模仿希拉里·克林頓的艾米·波勒;甚至是惡搞碧昂斯熱門單曲《單身女郎》(Single ladies)的吉米·法倫和賈斯汀·汀伯萊克——這些在全球各國視頻網站收獲超高點擊量的惡搞無一例外都是出自《周六夜現場》。

另外一方面,當今活躍在美國喜劇、綜藝乃至主持、脫口秀業界的大明星很少是和《周六夜現場》沒有半點淵源的。喜劇演員金·凱瑞、亞力克·鮑德溫;脫口秀主持人塞斯·梅耶、吉米·法倫等人都是出自《周六夜現場》的正統“科班選手”,而歌壇天王賈斯汀·汀伯萊克、著名影星“付蘭蘭”(詹姆斯·法蘭克)等則是因為多次客串主持而走紅喜劇界的新一代“跨界”諧星。

專業模仿希拉里·克林頓的艾米·波勒可謂是靠《周六夜現場》走紅并奠定喜劇界大腕地位的典型代表。在2001年加入《周六夜現場》之前,艾米·波勒還只是一檔深夜節目的配角班底之一,并時不時在紐約的一些劇團做表演。2008年離開這檔節目后的艾米自己擔任導演、編劇并出演了《公園與游憩》(Parks and Recreation)、《寬鎮日常》(Broad City)等多部熱門喜劇,并多次和搭檔蒂娜·菲聯袂主持了美國電影電視金球獎——一個惟妙惟肖的政治人物模仿角色讓曾經的業界菜鳥艾米·波勒成為了好萊塢炙手可熱的影視大腕。

影響巨大 左右選情

正如每期節目必不可少的開場語——“從世界之都紐約為您直播,周六晚上到啦!”(Live from New York, it's Saturday Night!)中所說到的那樣,《周六夜現場》與其說是屬于美國人的綜藝,不如說是屬于紐約人的綜藝。

國內某視頻網站在引進這檔節目時注明稱:“《周六夜現場》文化多元、解構主義、略帶一點精英主義的內在氣質使得它逼格滿滿,它和伍迪·艾倫一樣,是真正的紐約地標。”

雖然《周六夜現場》常年惡搞的題材與對象幾乎是不分黨派政治、不分宗教信仰甚至是不分種族膚色的,但它長期以來浸染的紐約特質還是使得這檔節目有著如《紐約客》或是《紐約時報》一般的左派自由思潮。這意味著在《周六夜現場》,奧巴馬、小布什都要被黑,但對奧巴馬是“你丫也太笨了怎么還不把南方土鱉們弄死”的親媽關心式黑法,對小布什卻是原則立場不能亂的“本質堅定黑”。

顯而易見的是,這樣的政治選邊使得《周六夜現場》和《紐約客》一樣對美國政治格局有著相當的影響力,尤其是在選戰期間,《周六夜現場》黑哪個政客,哪個政客就得倒霉。

在2008年奧巴馬對陣麥凱恩的選戰中,《周六夜現場》惡搞麥凱恩副手、阿拉斯加州州長薩拉·佩林的橋段就被認為是影響了當年的選情。

在一次媒體采訪中,剛剛被提名為共和黨副總統候選人的佩林表示阿拉斯加州與俄羅斯是近鄰,與佩林長相酷似的《周六夜現場》演員蒂娜·菲抓住機會在節目中調侃她,模仿其語氣說“我可以從家里看到俄羅斯”,這一句臺詞就被很多選民誤認為是佩林本人的言論。此后,蒂娜·菲又加足火力多次模仿惡搞佩林,使得共和黨的選情一路下滑。

路透社后來報道稱,有三分之二的受調查選民表示曾經看過《周六夜現場》中與政治相關的內容,10%的受調查選民稱節目中的這些內容左右了自己的投票決定。在曾觀看過這些內容的選民中,59%最終投票給當時的民主黨候選人奧巴馬,39%則最終投票給共和黨候選人約翰·麥凱恩。以至于有媒體稱之為“周六夜現場效應”(The SNL Effect)。

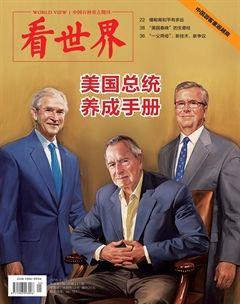

隨著2016年大選前哨戰的開打,《周六夜現場》的編劇們估計又開始摩拳擦掌,絞盡腦汁準備優雅地開黑杰布·布什以及其他共和黨候選人。

《周六夜現場》40周年特別集錄播現場眾星云集