推進農副產品加工園區產業共生發展的路徑研究

趙善碩

一、農副產品加工園區產業共生發展對建設生態涵養發展示范縣的重大意義

一是保護生態的現實需要。黨的十八大明確提出了經濟、社會、文化、生態和政治“五位一體”的發展新體系,將生態發展提到十分重要的地位。我縣資源環境脆弱,生態環境承載能力有限,這就決定了我縣的主要發展方向就是生態經濟,通過農副產品產業共生發展,培養涵養產業,實現園區經濟的循環可持續發展,是落實市委戰略部署的具體舉措,更是保護渝東北地區生態涵養的現實需要。二是實現新型工業化發展的內在要求。我縣農產品加工總體規模不大,產品關聯度不強、附加值不高,通過農副產品園區產業的共生發展,使上游產業的“廢物”變成下游產業的原料,最大限度的提高資源的利用率,走經濟效益好、環境污染少、資源循環利用的新型工業化道路。三是提升經濟競爭力的有力抓手。我縣在抓好生態建設“面上保護”的同時,更要大力實施“點上開發”,有效解決農副產品銷售難問題,增加產品附加值和提高勞動就業率,促進我縣農民安穩致富。

二、農副產品加工園區產業共生發展優勢

(一)產業優勢

1.農副產品資源豐富。柑橘種植面積已有35萬畝,總產量達21萬噸,已建成亞洲最大的柑橘脫毒容器育苗基地。中藥材種植初具規模,銀杏、紅豆杉、金銀花等品種的中藥材種植規模較大。忠縣是國家產糧大縣、生豬調出大縣和重慶市蠶桑生產基地縣,縣內建有筍竹種植基地、畜禽養殖基地、綠竹定植基地和優質水稻種植基地。

2.農副產品加工基礎良好。忠縣正努力打造特色農產品加工示范基地,規模以上農副產品加工企業有派森百、博富文、忠州豆腐乳等知名企業,主要產業方向是柑橘加工、中藥材、筍竹、糧油加工等,正逐步培育和構建100億農副產品加工集群產業。2014年,忠縣成功引進了年加工12萬噸竹筍項目、年加工35萬噸柑橘項目、年加工10萬頭肉牛項目。

(二)資源優勢

目前忠縣已探明的礦產資源達18種,其中天然氣儲量達500億立方米,巖鹽儲量4億噸,可為農副產品加大提供充足的能源供應;長江貫穿縣境88公里,工業園區供水設施設備完善;電力屬三峽庫區低價受惠區。做為人口大縣,忠縣約有富余勞動力25萬人,職業教育中心按企業需求可為外來投資者提供豐富的、價格較低的勞動力資源。

(三)政策優勢

1.共生政策優勢。國家發展和改革委在《關于支持循環經濟發展的投融資政策措施意見的通知》中提出,“對發展循環經濟的重大項目和技術示范產業化項目,要采用直接投資或資金補助、貸款貼息等方式加大支持力度,充分發揮政府投資對社會投資的引導作用”。市政府在《重慶市循環經濟發展戰略及近期行動計劃》中要求各區縣推動不同行業通過產業鏈的延伸和耦合,實現廢棄物的循環利用。

2.獨有的政策優勢。忠縣西部大開發、三峽庫區后期產業扶持等多項優惠政策的疊加,渝東北生態涵養區定位之一是特色資源加工基地,這對企業的稅收優惠、信貸扶持、資金扶持等多項優惠政策,必將助推農產品加工業發展。

3.行業扶持政策優勢。國家對農產品生產和加工的優惠政策在逐步加大,包括取消農業稅、對種糧農民實行直接補貼等。《忠縣醫藥產業振興發展三年行動計劃(2013-2015)》,凡在忠縣注冊從事醫藥產業發展的企事業單位,可按照條件享受財政扶持、稅費優惠、人才優惠等政策。

三、農副產品加工園區產業共生及產業布局構建

(一)園區產業鏈構建

農產品加工園區有柑橘深加工產業、生物醫藥產業、特色農產品加工產業三大主導產業,產業內相互聯系、共生發展項目如下:

柑橘深加工:以忠縣優勢農產品柑橘為基礎,通過柑橘的深加工和精加工,增加其附加值。該產業項目主要包括柑橘產業園、博覽園、柑橘商品化處理包裝項目、柑橘飲品生產項目、柑橘果實加工項目等。

生物制藥:以藥品生產為主,延伸開發藥用輔料、藥品包裝、醫療器械等產品。包括中藥飲品生產、中藥材加工、化學藥品、生物制藥研發、中藥材流通。

特色農產品加工:包括畜產品和農產品加工、生產、包裝、銷售和研發場所,建設從農畜產品的收購、研發到生產和運輸完整的產業鏈。

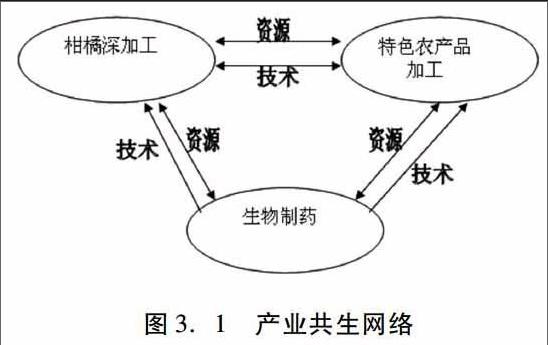

(二)園區產業共生網絡構建

園區內柑橘深加工產業、生物制藥產業和農副產品深加工產業在循環利用研發技術、資源的基礎上,可建立如下圖所示的共生關系。

(三)園區產業布局

在基于產業互聯共生理念的基礎上,科學評估建設用地,確立沿長江河流走廊空間發展戰略。構建農副產品加工園區“兩條主軸、三大產業集群、一個居住區域”的空間結構。

兩條主軸:沿移民生態工業園區滬蓉高速主干路和長江流域沿線是園區主骨架,是園區對外人流、物流、信息流的主要載體。

四大區域:農副產品加工園區是由三個產業集群和一個居住區域組成。

特色農產品加工產業集群:位于烏楊鎮工業園區的西部,瀕臨長江,水運便利,是特色農產品深加工的產業主要發展基地。

生物制藥產業集群:位于烏楊鎮園區的東部,距離居住區相對較遠,要加大對該產業集群廢棄物的管理和處理力度,是生物制藥產業主要發展基地。

柑橘深加工產業集群:位于位于烏楊鎮工業園區的北部,緊鄰129縣道和滬蓉高速公路,該產業對居住區域環境影響相對較小,是柑橘深加工工業產業主要發展基地。

居住區域:依托滬蓉高速和長江流域優美的自然環境,凸顯“臨山濱水”景觀風貌,形成以居住、醫療教育、文化娛樂為一體的綜合性居住區域,促使園區與城鎮化的不斷融合。

四、推進農副產品加工園區產業共生發展路徑的建議

(一)注重科學規劃

農副產品加工園區要在“314”總體部署和《重慶城鄉總體規劃》指引下,科學做好園區規劃。一是要強化產業鏈和產業共生網絡規劃。要因地制宜地編制產業體系發展的各項規劃,合理引導各類項目及產業,防止盲目投資和低水平重復建設,做到產業內上下游企業聯動、優勢互補,三大產業之間實現耦合共生、互濟發展。二是強化產業布局規劃。根據農副產品園區空間發展的規劃,綜合運用土地、投資、信貸等手段,保證重點產業、重大項目土地供應,吸引重大產業項目向園區集中,重大基礎設施和公共服務設施項目向集聚區布局,促進產業空間集聚。同時節約集約用地,防止企業企業只圈地不建設等行為。三是要強化“鐵路、公路、江河運輸”三位一體大發展規劃。通過交通規劃,滿足園區物流運輸需要,使園區產品方便快捷到達周邊市場。四是強化規劃實施管理。政府要強化總體規劃、產業規劃與土地規劃的銜接,跟進制定產業發展實施方案,科學制訂和實施產業發展年度計劃,分解落目標和任務,增強規劃的可操作性。規劃實施過程中建立評價和監督機制,實行動態跟蹤管理,并適時修訂完善。

(二)加強政府引導

一是政府要建立激勵約束機制。制定促進資源循環利用政策,建立各類廢物回收制度,明確各類廢物回收主體。對積極進行技術改造和創新的企業進行扶持和獎勵。 二是政府積極引導重慶市科研院所和企業間的相互交流的合作網絡,完善農副產品加工產業的“產學研”聯動機制,爭取國家、市級資金扶持,加大產業支持力度,建立對企業柑橘產業、生物制藥產業、特色農產品加工產業的科技創新和科研開發的激勵機制。三是建立以產業為導向的人才機制。完善人才引進政策,大力度、多渠道引進高級專業人才,特別是懂技術、有研發能力的高科技人才。創新人才激勵機制。四是加大宣傳力度。政府要加強企業社會責任意識的教育,通過舉辦專題講座、研討會等形式,普及循環經濟知識,宣傳節能、循環經濟先進典型,通過新聞媒體曝光浪費資源現象,樹立產業共生和循環經濟理念,營造發展循環經濟的氛圍。

(三) 加大基礎設施建設力度

作為承載園區產業共生發展的平臺,基礎設施的完善程度,決定園區的承載能力和吸引帶動能力。政府要加大投資,通過實現通供水、排水、電網、公路、鐵路、通訊和供熱管網等七通工程,加快建設污水和固廢處理廠、綠化工程等其他基礎設施建設項目。可嘗試成立園區投資有限公司,拓寬園區基礎設施融資渠道和途徑,實現園區建設投資主體多元化、運行管理市場化,引導社會參與、多元投資、市場運作的目的,加快園區的建設和發展。

(四) 嚴格產業準入

園區在開發建設過程中,要切實提高企業準入門檻,認真謀劃,從源頭上把好企業準入關,防止企業簡單“扎堆”,以影響園區集聚效應的發揮。要堅持產業鏈招商,促使三大主導產業的資源利用最大化,形成農副產品園區內企業小循環、產業之間中循環、產業區域大循環的循環經濟發展模式。引導園區注重引進項目的質量和效益,實現“招商引資”到“招商選資”的轉變。在注重“點上開發”中做好生態、涵養和發展的關系,走新型工業化道路。endprint