拿什么拯救“陸豐第一毒村”?

魏巍

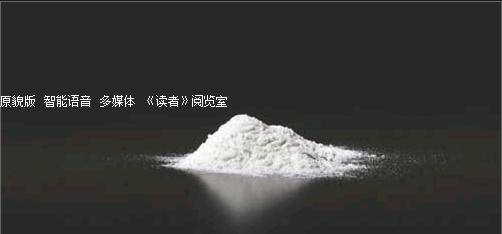

驚心動魄的劇情加上暗含現實關照的題材,使得掃毒影視劇俘獲了大量觀眾,而近日在廣東陸豐“第一大毒村”博社村上演的一部現實中的掃毒大片,同樣吸引了很多人的關注。此次行動聲勢之浩大,為近年所罕見,據報道,抓獲了182名犯罪嫌疑人,繳獲3噸冰毒、23噸制毒原料。鄉村變“毒村”,讓很多人感到汗顏,而在法治社會里,“制毒村”又憑什么能夠招搖“成長”?

“制毒村”撕開了鄉村淪陷的現實

民國時期,一些學者和新聞記者面對著農村的凋敝,不禁哀嘆:農村破產。而博社村的情形,破產已經不足以形容,只能說是淪陷了。

過去,人們對鄉村的印象無非是“阡陌交通,雞犬相聞”。

過去人們對鄉村的印象無非是“阡陌交通,雞犬相聞”,農民日出而作,日落而息。陶淵明在《桃花源記》中所描寫的:“土地平曠,屋舍儼然,有良田美池桑竹之屬。阡陌交通,雞犬相聞。其中往來種作,男女衣著,悉如外人。”這幾乎成為絕大多數中國人對于鄉村的夢想與夢像。

現在,“制毒村”顛覆了固有認知,將淪陷的鄉村呈現在世人眼前。

然而這部掃毒大片所呈現的鄉村景象,則顛覆了人們的固有認知。民國時期,一些學者和新聞記者面對著農村的凋敝,不禁哀嘆:農村破產。而博社村的情形,破產已經不足以形容,只能說是淪陷了。所謂破產者,主要是指經濟上的貧窮。而淪陷,則意味著,這一地區在道德上全面傾覆。

制毒販毒行為,在世界各地都存在。但終究是一種見不得光的行為。但在博社村這么大的一個社區,制毒販毒幾乎公開化,有村民甚至明目張膽地把原材料或是半成品公開擺放。這表明,對于這樣一種行為,在這樣一個小的地緣共同體或血緣共同體中,已經得到了高度的認同,不少村民對此已經沒有了道德上的壓力。最嚴重的道德墮落,不是有人在做不道德的事情,而是對于種種不道德的事情,人們已經習以為常,不以為忤,進而仿效、參與。“第一毒村”是如何煉成的?

一個“制毒村”竟然能招搖“成長”,它何以成為今天的模樣?

發家致富的“迫切愿望”下,法律與道德被無視。

早在上個世紀90年代,陸豐市甲子地區就被國家禁毒委列為全國17個毒品危害重點地區之一,當初販賣冰毒現象時有出現,后經歷警方的系列掃毒行動,當地毒情有所緩解,一度讓陸豐不再列為國家禁毒委掛牌的重點整治地區,但此后毒情反彈,緝毒形勢趨于嚴峻。

之所以出現這樣的反彈,一種解瀆認為可追溯至該村的“傳統”,據報道,“早年該村以拐賣婦女和走私這些違法犯罪行為起家并‘發財致富的人,影響了村里的整個風氣。”而地方的禁毒工作匯報也有類似的表述:“群眾法制觀念淡薄、整體素質低,存在利益驅使和‘一夜暴富的思想。”

劣幣驅逐良幣,基層政府成為保護傘,守法村民生活難以為繼。

博社村的制販毒活動多為“家族式”經營,不少家庭直接或問接參與制毒也結成了“利益鏈”,只要村里村外稍微有一點風吹草動,村民被煽動出來圍聚、堵路攔截,甚至是暴力抗法,讓當地禁毒部門頭痛。據報道,原博社村支部書記蔡東家、副書記蔡漢武等村干部涉毒落網,也暴露出博社村制販毒活動的“保護傘”問題十分嚴重,當地基層組織軟弱渙散,同祥成為涉毒重點村的西山村,甚至長期沒有村“兩委”班子。

從該村毒品加工分工明確,老弱婦孺全參與,以及廣東省公安廳證實整個博社村內有兩成以上家庭直接或參股從事制販毒活動這些信息不難看出,制毒在這個村子已經成為名符其實的地方產業。在經濟利益的刺激下,毒品可能帶來的罪惡被消解,犯罪成為一種文化氣候。博社村這種文化獨特性與外界格格不入,它也必然會導致“劣幣驅逐良幣”,村里守法成本高,守法村民生存艱難等現象頗為普遍。

村民的“團結”是基于血脈,更是基于利益。

博社村只有“蔡”姓,文化封閉性不可忽視,但若簡單將犯罪行為全然歸咎為地方文化特色,恐怕太過牽強。尤其是部分村民所締造的“共同體”,稍作分析就不難發現,當地村民對待毒品問題,以及與執法者對抗期問所表現出的團結現象,既是傳統的,更是現代的,表面上看,村民的團結是基于血脈,而真正主導這種團結現象的,歸根結底還是利益,它是人逐利沖動的結果。

那些手握AK47的村民處在一個傳統的熟人社會,但他們在履行“防衛”職責的時候,則是“職業群體”,他們“戰斗”過程中的團結,用社會學術語來說是“有機團結”,即一種利益考量和分工合作所導致的團結。

鄉村大規模有組織犯罪的根源在哪兒?

其實在全國少數地方也有類似的景觀,形形色色的“騙子村”、“乞丐村”,其生成模式與博社村的販毒現象大抵相近,它們都經歷了由個別犯罪帶動多數犯罪,繼而形成犯罪文化氣候的轉變。

法律的權威如同一束美麗的花朵被閑置幽暗的地窯之中而趨于凋謝。

基層政權正在遠離同家的利益,同時也沒有貼近社會的利益,他們日益成為既脫離了原來的行政監督,同時又未受到任何社會監督,相對獨立的、內聚緊密的資源壟斷集團。以基層政權體系內某一級官員為繩頭而組成的呈分散狀上下延伸的縱向關系網及其橫向關系網系結象一根根粗大的藤蘿附在國家政權主干上,并從中吸收著私利的營養。

在鄉村社會里,法律的權威如同一束鮮麗的花朵被閑置幽暗的地窯之中而趨于凋謝。雖然法律并沒有規定基層政權因地制宜、因事制宜、因人制宜的權力,雖然法律沒有賦予它相對獨立于更大的政治實體——國家的地位,但它仍然有能力使用自己的方法、程序和人員治理地方確定空問內的事實,而不是依據法律統一衡量確定自己的權力界限。

村落體借助民間權威、宗族勢力、社會精英有組織地進行對抗。

包產到戶改變了整個農村社區的組織結構,家庭作為第一環境擔負起生產、生活、培育后代的主要功能,第二環境則由鄉村之問、親屬之問、鄰里之間的聯系所取代。在這樣的格局中,家庭要在經濟生活中取得成功,就需要較多地依賴家庭成員的素質,而以家庭為核心的社會關系組成的第二環境又將這種依賴放大了。

村民為了進行生產協作和尋找新的發展機會以使自己先富起來便不得不尋求親屬關系、血緣關系的支持。因為家族的生存、維持和保護功能在爭取稀有物時越來越起著舉足輕重的作用。所以,沉寂長達20年之久的家族勢力便逐漸抬頭。在某些農村家族實際上起著整合鄉村社區的作用。家族組織猶如一張籠罩四野的網,家庭就象一顆閃爍的星辰點綴其問。

血脈與利益的結合,使傳統社會并未讓位于法理社會。

隨著現代化民主國家的強勢推進,法治精神和科學意識的持續灌輸,家族意識與現代文明在交匯中沖突,在碰撞中共存。傳統的禮俗社會并沒有讓位于法理社會,傳統的家族意識并沒有被科學精神所取代。人們行事的方式依據的是習慣和傳統;基層政權在處事上也基本上憑借著習慣,而少有法律的規誡和權利的關注。

現代化并沒有帶來傳統的家族房支、嫻親與鄰里關系網絡的破壞,而是促進了這一系列非正式的地方性制度進入功能再現的過程。如博社村的現狀,如果任農村社會的法律、道德水平墮落,后果非常嚴重。農村社區本來就是以血緣和地緣為紐帶而結成的共同體,有非常強的凝聚力。如果得不到正面價值觀的引導,這種凝聚力就有可能散發出“負能量”,社會危害性尤其大。此地舉村制毒,而公安人員進村多次查案未果,甚至遭到圍攻,都是活生生的例子。

反思鄉村治理,遏制犯罪文化蔓延

傳統鄉村社會文化中有著目光短淺和不思進取的成分,這種文化特色決定了,一旦零星的犯罪得不到抑制,它就可能演變為一種致富經驗,繼而蔓延成為地方文化氣候,并導致群體性犯罪現象。

公共治理的失敗,使鄉村社區形成“逆淘汰”。

從小環境來說,基層干部組織渙散無力,宗族組織在這里倒是發揮著作用,但由于沒有價值的支撐,走向了反面。正如廣東省公安廳在通報中所說:“宗族勢力霸道操控村務”。而基層政府比如鎮政府、派出所等,則無所作為,一些工作人員成為保護傘。可以想象,由于沒有有力的公共治理,農村社區在道德上就會形成“逆淘汰”:作奸犯科者發家致富,遵紀守法的良民境遇艱難,從而形成了一種負面示范,一步步地拉低了道德水準。

從大環境上來說,全社會在資源的分配上,整個農村沒有得到公平的對待,他們的貧困和匱乏與此不無關系。眾所周知,貧窮,尤其是社會不公導致的貧窮,是道德墮落與犯罪的溫床。

防止犯罪文化蔓延,理應成為鄉村治理的目標。

經濟上的輸血、造血自是必不可少,讓村民有替代性的、合法的途徑謀求發家致富,可以大幅度減少他們鋌而走險的沖動。然而更重要的,無論是基層的、還是全局的,有關農村的公共治理都要得到明顯的改善。以公共治理來提升村民的法治、道德水準,以村民的法治、道德提升來促進公共治理改善。

必須看到的是,傳統鄉村社會文化中有著目光短淺和不思進取的成分,這種文化特色決定了,一旦零星的犯罪得不到抑制,它就可能演變為一種致富經驗,繼而蔓延成為地方文化氣候,并導致群體性犯罪現象。因此,總結此次掃毒行動,除了要注意權力保護傘,以及執法懈怠等現象外,它也啟發每個人去思考鄉村治理問題,防止形成犯罪文化氣候,理應成為鄉村治理的目標。

結語:

一次掃毒行動讓人記住的,不應該只有豐碩的成果,更應該關注的是,鄉村如何進行重建,如何在法律失位和道德沉淪中得到拯救。