漫談賀龍與彭德懷

文云鄉(xiāng)

賀龍與彭德懷性格迥異,但在跌宕起伏的人生長河中,兩人居然有了一些巧合和糾葛——都是受人尊重并至今仍擁有廣泛影響力的一代元戎,都是出身于舊軍人的老資格革命家,都是湖南人,都是充滿傳奇色彩的英雄豪杰。兩人在1949年之后,人生都遭遇了跌宕起伏的變化,都在“文革”中先后病逝而不能用其名,賀龍化名王玉,彭德懷化名王川,英雄難瞑目,令人浩嘆。

彭德懷受命于危難之際,領銜赴朝,鎧甲凝霜,戰(zhàn)后歸來,主持中央軍委日常工作,似乎意氣風發(fā),但1959年廬山會議受到重創(chuàng),被打成“彭黃張周”反黨集團。后來雖然一度復出,擔任三線建設第三副總指揮,但“文革”狂飆突起,又遭批斗,最終在1974年11月29日深夜病逝于囚室之中,享年76歲。賀龍作為軍人,實際上在抗戰(zhàn)末期就逐步淡出一線指揮,有點曹參運籌糧草專管后勤的意味。國共決戰(zhàn),硝煙再起,四大野戰(zhàn)軍中的一野多為紅二方面軍班底,但賀龍在其間主要從事后勤保障工作,并不在一線運籌帷幄,只是在1949年開國之后,帶領十八兵團配合二野入川。賀龍1953年起以副總理身份兼任國家體委主任,也多帶有名義性質(zhì),給人以邊緣化之感。

1959年廬山會議,彭德懷垮臺,林彪出任國防部長,主持軍委工作。賀龍則協(xié)助林彪,有常務之名義,似乎重趨活躍,但林與賀的合作,也是問題多多,最終導致賀龍靠邊,在“文革”中期的1969年6月9日屈辱而死,享年73歲。

南昌八一建軍:大革命時期賀、彭地位之變化

八一建軍節(jié)是以南昌起義打響第一槍為標志的。南昌起義參與者眾,而當時就軍事實力而言,賀龍的部隊最為雄壯,所以賀龍是起義的總指揮,朱德、劉伯承等都在其后,更不要說葉劍英、陳毅、林彪、聶榮臻等人。此時,賀龍與彭德懷地位懸殊,彭德懷在1928年初才任團長,而賀龍在1927年6月,就已經(jīng)是20軍軍長了。沒有確切的證據(jù)表明,這期間,賀龍與彭德懷有何種往來。但南昌起義之后,賀龍重回湘西,其隊伍后來發(fā)展成為紅二方面軍;而彭德懷平江起義,上了井岡山,形成紅三軍團,彭德懷在黨內(nèi)、軍內(nèi)地位逐步上升。待長征過后,抵達延安,紅軍整編,彭德懷地位自然要高于賀龍。據(jù)說,彭德懷曾經(jīng)直言,黨的軍隊真正形成并不在八一南昌起義,應在秋收暴動。彭德懷這樣的說法雖然符合歷史事實,但此種言論很容易引起其他將帥的一些想法。

1933年,八一確定為建軍節(jié)。即使在戰(zhàn)爭年代,每逢八一,除非特殊情況,賀龍都很重視,要發(fā)表講話回顧歷史。1958年,據(jù)說彭德懷已經(jīng)多次流露對時局的擔憂,而在這一年的建軍節(jié)前夕,賀龍在解放軍報發(fā)表《南昌起義與我軍建設》一文,著重指出“我黨獨立地建立軍隊和指揮軍隊作戰(zhàn),是從南昌起義開始的”,“南昌起義在中國革命歷史上有著偉大的意義。”彭德懷1958年6月7日在一次會議上以自我批評現(xiàn)身說法的角度說:“我也不是老資格,既不是南昌起義的,也不是秋收暴動的,要查黨齡、軍齡,我都不如人家,我倒是在軍閥隊伍中干過的,有什么了不起呢?”但賀龍與彭德懷是否就此發(fā)生過爭論,沒有看到可靠的材料,不能妄加臆測。

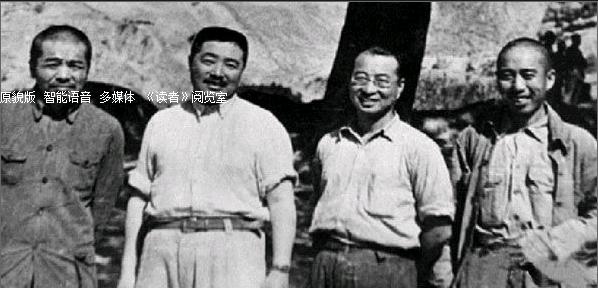

賀、彭二人都是出類拔萃的沙場悍將,但志趣迥異、差別很大。賀龍出身綠林,粗疏豪爽,健談直率,不拘小節(jié),俠肝義膽,戀舊重情,不無江湖之氣。王震說他“健談”;續(xù)范亭說他“天真”,有“千秋大業(yè)賴天真”之語。彭德懷雖然也是舊軍官出身,但生于草根底層,有清教徒傾向,自我約束嚴苛,質(zhì)樸剛直,留心軍事之外的經(jīng)濟、文化,多有思考,有大將之風。賀龍與彭德懷會面,應該是在紅軍三大主力會師之后。

有人說,賀、彭第一次結(jié)怨(或者誤會),也許始于1937年上半年的所謂“反軍閥主義”。但這一說法還有諸多細節(jié)并不明晰。其實,彭德懷作為前敵總指揮,負有整頓部隊的責任,如果與賀龍發(fā)生意見分歧,也屬正常范圍。從總體上看,彭賀等人相處還算融洽,并沒有出現(xiàn)當年蘇區(qū)肅反擴大化的情況。

解放戰(zhàn)爭:彭德懷主掌一野,賀龍保障后勤

眾所周知, 彭德懷在平江起義之后上了井岡山,成為紅三軍團的主要負責人,與林彪的紅一軍團比肩而立,是紅軍的核心主力。賀龍是南昌起義的總指揮,本來實力最強,但起義失敗后幾乎全軍覆沒,賀龍再回湘西,重整旗鼓,最終成為二軍團的核心人物之一,再后又成為二、六軍團的核心人物之一,所謂二方面軍是也。這樣一來,彭德懷、林彪的紅一方面軍,來自井岡山,張國燾、徐向前的紅四方面軍來自鄂豫皖,賀龍、任弼時、關向應、蕭克等人的二方面軍來自湘鄂邊,這三大力量,當然還有其他武裝力量,成為共產(chǎn)黨在北方的主要武裝力量。1937年9月11日,八路軍改編為國民革命軍第十八集團軍,彭德懷任副總司令,賀龍任120師師長。

1945年,七大召開,彭德懷為政治局委員,賀龍是中央委員。1947年3月,蔣介石全面進攻解放區(qū)嚴重受挫后,改變方針,集中主要兵力對東西兩翼的山東和陜北實施重點進攻。

陜北大戰(zhàn)在即,胡宗南軍團更是咄咄逼人,陜甘寧野戰(zhàn)集團軍是主要的軍事力量,誰來統(tǒng)率這支部隊呢?按照常理,應由賀龍指揮。他是陜甘寧晉綏聯(lián)防軍司令員,又是晉綏野戰(zhàn)軍司令。有人說,是彭德懷主動請纓毛遂自薦,于1947年3月12日向毛澤東提出:“在賀龍同志未回延安之前,陜北幾個旅加上后勤人員也不過兩萬來人,是否由我暫時指揮?”此說多見于各種圖書、文章。實際上,揆情度理,都是中央經(jīng)過慎重考慮,認定彭德懷才是在前線運籌帷幄的適當人選。當然,最后拍板者是毛澤東。1947年3月16日,中央軍委決定組成西北野戰(zhàn)兵團,由彭德懷任司令員兼政治委員。陜北地區(qū)的部隊從此統(tǒng)歸彭大將軍指揮了。多年后,毛澤東感慨,就那么一些人,能夠打出那樣的結(jié)果、那樣的局面,實在是太不容易了!

1947年7月31日,中央軍委決定,西北野戰(zhàn)兵團正式定名為西北人民解放軍野戰(zhàn)軍(簡稱“西北野戰(zhàn)軍”),以彭德懷任司令員兼政治委員、中共前委書記,成立陜甘寧晉綏聯(lián)防軍,賀龍任司令員,習仲勛為政治委員。1949年2月,西北野戰(zhàn)軍改稱為中國人民解放軍第一野戰(zhàn)軍。這樣,中央明確了彭德懷主管前線作戰(zhàn),賀龍主持陜北戰(zhàn)場后方工作的分工。

公允地說,賀龍對彭德懷指揮一野作戰(zhàn),自己專做后勤工作,還是相當盡心盡力的,而當賀炳炎、廖漢生等將領與彭德懷發(fā)生意見分歧之時,賀龍居間協(xié)調(diào),維護大局,也是發(fā)自肺腑,出于真誠。1948年5月26日,彭德懷主持召開西北野戰(zhàn)軍前委擴大會議,賀龍等都在會上講話,彭德懷更是嚴于律己,敢于承擔責任,令人感慨,所以林伯渠評論彭德懷:“有德可懷有威可畏。”(而此前1945年的華北會議上,則有人批評彭德懷“目空一切剛愎自用”,原名“彭得華”是野心勃勃要謀取整個中華。)

這一時期的賀龍與彭德懷的相處,應該算是頗為融洽的時期。

落幕京城:賀、彭逝世

1966年7月11日,賀龍參加中央軍委常委會議,討論空軍問題,賀龍直言吳法憲“只報喜不報憂”,當晚在談到林彪時,賀龍說:“同林彪的斗爭,只要我不死,我就同他斗到底”,“我就不相信他這一套,他這個人為什么就不能反對,他能代表黨?”

1966年9月10日上午,賀龍到林彪住處去征求意見。賀龍說明來意后,林彪說:“賀老總,我對你沒有意見。”賀龍說:“林總,總會有一點吧。”林彪停了停,好像想起什么似的說:“要說有吧,也只那么一點點。就是,你的問題可大可小,主要的是今后要注意一個問題,支持誰,反對誰。”賀龍說:“林總,我革命這么多年,支持誰,反對誰,你還不清楚?誰反對黨中央、毛主席,我就反對誰;誰擁護黨中央、毛主席,我就支持誰!”

1967年1月20日,賀龍被“軟禁”北京西山。在1968年10月13日舉行的八屆十二中全會上,毛澤東宣布,他對賀龍不保了。1969年4月份的某一天,賀龍用手指著毛澤東和林彪的相片說:“現(xiàn)在已經(jīng)不是這個人(指林彪)的問題,而是這個(毛澤東)的問題了。只要毛主席說一句‘賀龍沒有問題,事情就完結(jié)了。我相信,毛主席總有一天會說這個話的。”

1969年6月9日,賀龍去世。時隔4年之后的1973年2月底,毛澤東在中南海游泳池對張春橋說:“我看賀龍沒有問題,策反的人,賀把他殺了。”“我有缺點,聽一面之詞。”1974年9月4日,毛澤東在一次談話中又說:“賀龍恢復名譽搞好了沒有?不要核對材料了。”中央于9月29日發(fā)出25號文件,即為賀龍恢復名譽的通知。

較之賀龍,彭德懷就遠沒有這樣“幸運”,他從四川被押回北京,受盡凌辱。1967年1月1日,彭德懷致信毛澤東,期望得到回音,但彭德懷的信件由周恩來在中央碰頭會上宣讀之后,再無下文。1978年12月24日,中央為彭德懷、陶鑄舉行追悼大會,鄧小平致悼詞。賀龍因為已在1975年舉行過骨灰安放儀式,鄧小平在有關報告上批示,不再開追悼會了,可以做適當?shù)恼嫘麄鳌?/p>

彭德懷、賀龍,當然還有林彪,作為一代元戎,如今都已成為歷史人物。楊尚昆生前曾說過,十大元帥,都各有故事,而其中最易被人反復提及的可能就是彭德懷和林彪。楊尚昆與彭德懷共事多年,感情較厚,他曾署名撰文《彭大將軍》,對彭德懷人格之景仰欽佩不亞于張愛萍。賀龍與彭德懷同樣來自三湘山水,以傳奇一生身經(jīng)百戰(zhàn),兩人曾患難與共成就勛業(yè),但也不無誤會,彼此參商。賀龍早彭德懷5年在郁苦中辭別人世,兩位老戰(zhàn)友若地下相逢,會有著怎樣的淚眼執(zhí)手、默默無語啊!

(摘自《同舟共進》)