中醫肝病療效評價量表的研制

劉浩

(川北醫學院中西醫臨床醫學系 四川 南充 637000)

中醫治療肝病具有獨特的優勢,其對于肝病的具體病機、病因、診斷以及辨證論治等均具有都有科學、完善的理論體系,而對于療效的評估目前尚缺乏公認的系統準則。系統有效的療效評價體系是體現中醫治療肝病的優勢、特色,取得國際認可并促進中醫學發展的重要因素[1-3]。本研究基于中醫理論,研究了中醫肝病療效評價量表的理論結構模型,現報道如下:

1.資料及方法

1.1 一般資料

收集臨床確診肝病患者198例,病種包括肝炎、脂肪肝、肝硬化,比例約為1.5:1:1,男性118例,女性80例,年齡在18-65 歲之間,平均為(37.8 ±12.8)歲。收集同期健康體檢者198 名作為對照組,年齡在18-64 歲之間,平均為(35.4 ±15.2)歲。以中醫理論為基礎分析其臨床癥狀及體征。

1.2 研究方法

1.2.1 量表的制定目標以及構想

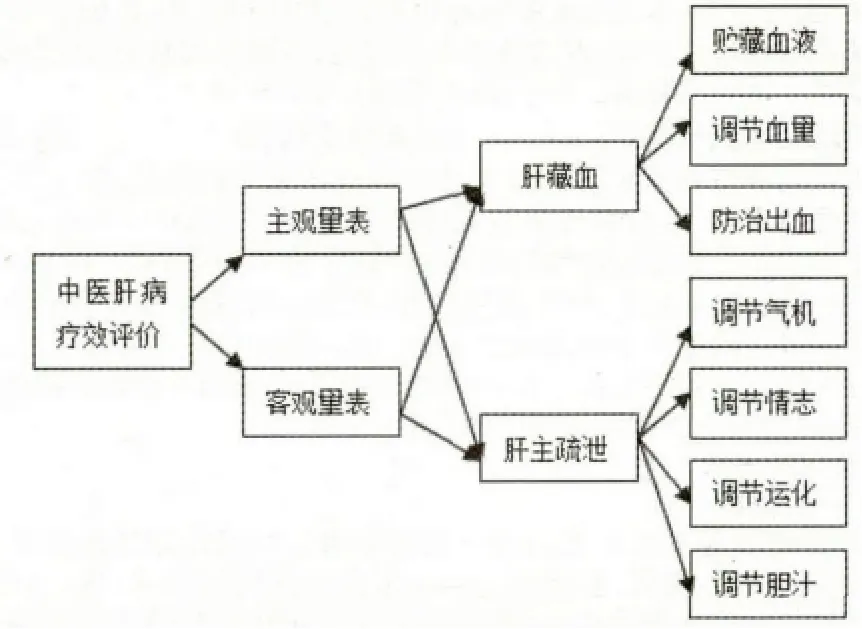

肝病的中醫認識以及臨床特征作為指導,按照國際公認臨床療效的評價方案設計中醫肝病臨床療效評價量表,適用于鼓脹、脅痛及黃疸等的評價。量表制定以中醫理論以及我國文化特征作為指導,參照PRO 理論制定,以體現中醫治療肝病的特色內涵。該量表主要分為癥狀及體征兩個量表,其中,癥狀量表主要包括肝主疏泄及肝藏血兩個領域。主觀量表僅用于患者自評,而客觀量表則由醫生進行全面體檢后進行評價。量表內容應簡明扼要且具有操作性及實用性,信度、效度以及反應度均較高。

1.2.2 量表理論模型的建立

由10 名職稱在副高職以上的中醫消化科專家負責量表的制定。根據中醫肝病理論、內涵,并結合中國特色文化,提出理論模型,同時建立起量表二維結構,主要包括肝主疏泄及肝藏血兩個領域。

1.2.3 條目池的確定

參照國內外常用的肝癌以及肝移植患者的生活質量評價量表,以中醫肝病理論模型為依據,并通過與肝病患者、護理人員以及消化科醫生交流,并經由課題組集中討論以后,分類整理出條目池,并將重復及無效指標刪除。并由專家根據量表制定目的以及指導思想,對量表內容進行取舍并提出相關的意見。

1.2.4 量化和改造條目

根據WHO 提出的條目量化法對本量表進行量化,應用通俗易懂的語言進行量表描述,并對受訪者進行量表調查,根據受訪者的意見對量表進行語言調整。并將調整改造后的量表再次經由專家分析和修訂,最終確定預量表。

1.2.5 預量表調查

向研究對象發放預量表,調查量表條目的困難度以及反應度,并根據預測數據進行條目篩選,并利用SPSS18.0 統計學軟件包進行數據分析,最終形成具有較強獨立性、較好代表性以及較高敏感性的評價指標,并形成最終量表。條目篩選方法主要為專家重要性評價、離散分析法、線性回歸法、健康者與患者判別區分法等。

1.2.6 量表考核

對研究對象應用最終量表進行可行性、效度、信度以及反應度分析。分析方法參照相關文獻[4]。

2.結果

2.1 理論模型

本研究設計的中醫肝病臨床療效評價量表主要包括了客觀量表以及主觀量表兩個部分,各量表涵蓋了肝主疏泄以及肝藏血兩個領域,具體如圖1 所示。

圖1 中醫肝病臨床療效評價量表的理論模型

2.2 條目

2.2.1 常規條目

常規條目包括患者的姓名、年齡、性別、文化程度、區域、中西醫診斷等內容。

2.2.2 條目考核結果

經條目篩選后共形成主觀指標17 各個以及客觀指標12 個,經實際考核以后最終形成量表。量表經信度、效度以及反應度考核顯示均非常滿意。

3.討論

中醫治療肝病的臨床療效評價多是根據患者的癥狀以及舌脈等進行評價,但不同的中醫生對于患者的癥狀及舌脈觀察以及評價均存在主觀差異,嚴重影響了療效判斷的客觀性[5]。臨床將中醫證候與西醫實驗室檢查指標相互結合,或者僅以實驗室理化指標作為療效評價標準,并不能體現中醫治療的特色及優勢[5-6]。近年來,臨床對肝病癥狀作出了分級量化,但缺乏主觀及客觀考核指標,療效僅由醫生單方面判定并分級,甚至是患者的主觀癥狀均是由醫生代為填寫的,療效評價的可信度以及說服力不足。此外,這種評價方法對于患者的癥狀缺乏細化的評價,例如部分癥狀未完全好轉或者惡化,導致該項癥狀的積分無變化,均不能客觀準確地反映出患者的病情變化。因此,研制出一個全面、準確、系統的中醫肝病療效評價量表非常重要。

中醫學認為肝臟主疏泄和藏血,可疏導全身氣機,調節脾胃運化,因而有肝主疏泄以及肝藏血之說[7]。本研究以此為理論指導,結合國際療效評價量表的制作規范以及制作步驟制作中醫治療肝病的特色療效評價量表。同時,從宏觀及整體的角度,對量表條目進行了修訂、論證,最終量表涵蓋了肝病的中醫生理以及病理內容,且具有較高的信度、效度以及反應度,可作為中醫治療肝病的療效評價量表,提高了中醫臨床療效評價的科學性、系統性以及客觀性,對于促進中醫藥的發展也具有重要意義。

參考資料

[1] 曹卉娟,劉建平.臨床療效評價的效應指標之-需要治療的病例數及其應用[J].中國中西醫結合雜志,2010,30(7):752-756.

[2] 馬力,黎敬波.中醫研究中使用量表存在的問題及對策探討[J].廣州中醫藥大學學報,2010,27(2):171-172.

[3] 段錦繡,劉保延,趙宏,等.淺談中醫藥PRO 量表的研制[J].天津中醫藥,2009,26(6):519-521.

[4] 羅仕娟.中醫肝病臨床療效評價PRO 量表的研制與考核[D].廣州中醫藥大學,2006.

[5] 青雪梅,劉保延,王永炎,等.臨床療效評價中效力與效果區別的思考[J].中國中西醫結合雜志,2010,30(1):80-83.

[6] 許衛華,溫澤淮,梁偉雄,等.中醫藥療效評價量表研制現狀及分析[J].中西醫結合學報,2012,10(7):726-737.

[7] 余學慶,李建生.中醫臨床療效評價現狀與思考[J].河南中醫學院學報,2008,23(1):16-19.