一個縣的仇和遺政

趙佳月

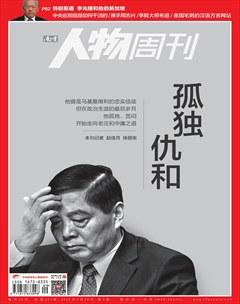

十多年前的“最具爭議的市委書記”、云南省委副書記仇和落馬,如巨石沉淵,引爆民間輿論。在他曾主政的幾個地方,對其支持與反對的兩派意見相持不下,甚至有人為此割席斷交。爭議的焦點從未改變,仇和到底是忍辱負重的“實干家”?還是為禍百姓的“酷吏”?

“天下最真實的官只有兩個,一是宰相,一是縣官,越是落后的地方越是有改革的空間和余地。”這是他當年最為著名的一句話,作為這句話的旁證,無論是在宿遷,還是在昆明,大拆大建、造城運動都成了仇和的標志。

這套簡單粗暴的發展模式并非仇和首創。事實上,多年以來,在中國無數個城市,這都是主政官員提高政績的不二法門,因為它的確可以帶來極快的經濟增長速度。如果將這一普遍現象放入歷史的維度考量,在現行體制和社會綜合條件的基礎上,幾乎無可避免。仇和也絕不會是其最后一個擁躉。

“仇和模式”的命門在于,它建立在對后續經濟增長動力提前透支的基礎之上。大拆大建的邏輯,無非是政府征地、拍賣,房地產商蓋樓、賣樓,資金回籠后進行新一輪的拆和建。雖然政府有錢了,但經濟增長后繼乏力、腐敗增生,陷入惡性循環。更不用說對歷史人文、自然環境的不可逆式破壞,以及對世道人心的敗壞,仇和們對此負有不可推卸的責任。

仇和的落馬,源于新一屆政府力度空前的反腐風暴,用王岐山的話來說:“不能放任自流,造成干部要么是‘好同志’、要么是‘階下囚’。”他不是第一個,也不會是最后一個。學者朱學勤表示惋惜:“目前懶官、庸官不少,效率非常低,仇和能有所突破,這種精神還是難得的。仇和被查,清官慶幸,懶官、庸官也會幸災樂禍。如果仇和確有貪腐,那也應該以法律為準繩,以事實為依據,依法審案。”

仇和本身就是一個矛盾體的存在。他一方面像個暴君,在自己的土地上惟我獨尊;另一方面,他又推崇規則,曾想通過引進40名博士來規范政府的行事程序,還曾派出大量公務員赴新加坡進修。他的偶像,便是本周去世的新加坡前總理李光耀先生。他曾引用李光耀的話,說自己從不在乎民眾支持率,“我認為,太在意民眾支持率的領導人是軟弱無能的領導人。在受人愛戴和令人畏懼這兩者之間,我始終認為馬基雅維利的思想是對的,如果誰都不怕你,那就毫無意義了。”

馬基雅維利激勵了一代又一代鐵血強權的政壇弄潮兒。值得玩味的是,據說,在仇和政治生涯的最后歲月,他孤獨、苦悶,開始走向老莊和中庸之道。????????????????????? ????????????? (本刊編輯部)

2015年3月15日,在南京工作的沭陽人于之(化名)的手機響個不停,他的高中同學微信群炸開了鍋。中紀委宣布:云南省委副書記仇和涉嫌嚴重違紀,正在接受組織調查。消息像丟進同學群的一塊巨石。支持與反對仇和施政的兩派意見相持不下,于之也在群內與同學吵開了,激憤之時甚至有人退群。

于之全家都來自沭陽。在家中,這兩派意見的分歧也長期存在,以至為了家庭和睦,仇和的功過是非成為沉默話題。對于為仇和被查叫好的人,于之總能找到他們或其親朋在仇和改革中失勢的明證。

如于之這樣從沭陽走出的80后年輕人,自稱是深受仇和影響的一代人。十多年前,他正在南京一所大學讀二年級,接到家鄉邀請,回家參加一場沭陽籍在外學子的茶話會,新上任的縣委書記仇和希望聽取他們對家鄉發展的期望和建議。這給對政治尚懵懂的于之第一次留下仇和的開明印象。

于之的同學周道(化名),同樣身在南京,他接到家中父親的電話,說起仇和被調查時,從數十年沭陽縣級機關公務員崗位上退休的父親重重嘆了口氣。

留在沭陽的85后政府機關科級干部衛冬(化名),大學專業是經濟學,“受仇和影響,我覺得從事金融行業對一個地方的影響有限,遠遠不如成為一個地方的父母官。仇和就是這么改變沭陽的。”他們都有著憂慮國家改革往何處去的政治抱負。

于之和他的同學擔心,豎在沭陽城市中心的標語會隨著仇和被查而消失,那是仇和在1997年確立的“沭陽精神”。通往沭陽的高速路沿途,依舊是蘇北慣常的低矮村莊。

初春時節,二十年前仇和推動種植的楊樹林,將稀疏遍布在田間的農舍掩蓋。到達終點站時,沭陽縣城像一座海市蜃樓突然闖入視線,滿目高樓的繁華與先前的景象形成了巨大的前后景差別。

高速路與城市的接口,兩塊牌匾排行榜一樣羅列著沭陽投資前50強企業和沭陽納稅前50強企業。

“迎賓大道是仇和二十年前來到沭陽修的第一條大馬路。”開車帶我進入沭陽的羅亮(化名)是于之的同學。

仇和初到沭陽時沒有一條柏油馬路,放眼都是坑坑洼洼的土路。他最初計劃把迎賓大道修至38米寬,“政府四套班子沒有一個人能理解,農民更是覺得,在這么荒郊野外花錢修路,不如好好開辟種地。”

仇和說:“不修這么寬,二十年后一定會后悔。”他最后決定把路修到50米。負責城市建設的副縣長陳士明在拆遷過程中遇到困難,跟仇和商量能否就修49.5米,仇和斷然拒絕。

車行在20年后的迎賓大道上,竟邊行邊堵地開到學府路盡頭。司機甚至開始懷念:“仇和時修的路現在都好好的,倒是后來修的路,不用多久又要重修。”

說著,那塊印有 “沭陽精神”的水泥石墻不負于之及其同學的眾望,依然佇立路旁:“團結一心,務實苦干,奮起直追,自強不息。”沭陽已經從當年蘇北縣級市發展的末位,一路“追”到了前三甲。

沭陽醫療部門官員白守(化名)一直記得仇和來到沭陽的日子:1996年12月26日。

這個日子之前的沭陽,他也記得清晰:全縣三分之二的鄉鎮發不出工資。“醫院不要說人才,根本也沒才,人也留不住。”

鄉鎮醫院的手術室內臟亂不堪,到處銹跡斑斑,“一張手術床三條腿,還有一條腿是磚塊壘起來的。”

司機老孫曾代表單位參加仇和召開的全縣各級單位大會,他坐在最后一排,聽著聽著就睡著了,呼聲也隨之而起。他是被高音喇叭里突然提高的聲音嚇醒的:“最后一排第三個站起來!我說話用話筒,你打呼嚕都不用話筒的!”仇和在臺上怒了。

他趕緊戰戰兢兢站起身,又顫顫巍巍坐下。這時他已全然醒來,聽到仇和在說:“你們只要有一個人花幾塊錢,手術室的玻璃就能裝起來了。”這是仇和自己四處溜達,發現縣人民醫院的手術室玻璃壞了。

“這樣的環境給你,你會怎么辦?”白守認為這也導致了仇和到任后,克扣政府財政供養人員和百姓的各項費用,用于修路和公共建設。

相較而言,中醫院在當時是很好的醫院,“工資能發出來,又有事業編制,工作有保障,人就跟蝗蟲一樣都要往中醫院擠。”

有一天,中醫院領導接到一張黃登仁(仇和前任縣委書記)批示的單子,要求醫院接收57名從外面調來的工作人員。這57人來自:糧管所下崗工人,工商所下崗營業員……“最夸張的是,一個掛號窗口來了6個掛號人員。當時的門診量也就是每天200號人,掛號費一個人一毛錢,給個處方,發個小本子,半分鐘。”

面對這57人,醫院領導班子上上下下開了好幾次會。接收,被醫院醫護人員罵;不接收,被上級領導罵。院長、書記、5個副院長,3次氛圍沉重的會議討論,一致決定不接收。這一決定的結果是:中醫院院長被調到計劃生育委員會。

新一任院長隨之而來。有人跟新來的院長開玩笑:“你來了,屁股后頭帶了57個人,你老實交代,你收人家多少錢?”

“有這樣的事啊?”新院長很吃驚。

“前任院長就是因此調走的,你干不干?”

新院長罵了句臟話之后也對黃登仁的批示置之不理。3個月后,黃登仁要求把中醫院院長和書記帶到組織部訓話:“中醫院是你家的啊?你這個官是誰的?中醫院不是你的,是縣委縣政府的,你就是個看門狗而已!”

57個人如數進了中醫院,其中只有6名護士跟醫療有關的,其余與“醫”字毫不沾邊。

醫院里,醫護人員和病人都意見重重,醫院領導更是深陷愁云。

最后民間傳言:“中醫院出奇事,調個護士不識字。”每天上班都有人到護士長辦公室吵架。

一位新來的醫護人員,記錄病人小便瓶上的刻度,試圖寫下“ml”以示毫升,“l寫不上來,就寫了個m”,于是流傳的說法又加了句:“中醫院出奇事,調個護士不識字,小便一驗一千米。”

在這樣的醫療體制環境下,白守遇到了仇和。“我好在當時沒聽仇和的,沒有去買醫院,而是自己新開辟了一家醫院。平心而論,仇和當時醫改推不開,非常艱難。”

仇和到來之前,“公立醫院內部很多醫生就都想著出來辦醫院,因為有基礎,有職稱,在公立醫院拿不到工資,經常被拖欠,想出來,但苦于沒有政策,不讓出來。”

仇和到來后,召集醫療系統一行人開會討論醫改。那次會議在一間不足十平米的小屋里進行,桌子東拼西湊,在周邊圍一圈小長條椅。

仇和要求每人發言5分鐘,挨個過堂。白守慶幸坐在副縣長旁邊,副縣長先談:“情況不好,情緒不高,房屋破爛不堪……”

仇和直入主題:“準備怎么辦?”

“政府應該加大投入,各級政府應該重視起來……”副縣長開始說套話。

仇和打斷他:“你干了幾年副縣長?”副縣長:3年。

仇和生氣了:那你這3年白干了?!副縣長被說愣了。仇和接著質問:“你自己發現問題,3年都不解決?”

副縣長正要繼續辯白,仇和再次打斷:“不要說了!你心里想什么,我知道。”

輪到白守說話時,他已經驚出一身冷汗,思忖著:不能按照他的思路往下說了,不然也要挨批的。他低聲猶豫:“是不是分兩步走試試,先搞個股份制,逐漸熟悉起來,搞個試點,另外是否能辦一兩家民營醫院,試試看行不行,不行再收回來。”

仇和說:“我知道了。你已經接近邊緣了,不像他那樣頑固不化。” 緊張的氛圍這才算緩和下來。

之后幾天,白守又被仇和找去,“那天也是我和副縣長兩人。”這次白守更坦然,心想:反正有副縣長在,我也不急著發言。他跟副縣長說:“你千萬別再說增加政府投入了。”副縣長低聲問:“不這么說,說什么呢?”白守說:你就說搞兩個點試試嘛,對上有交代,對下也有交代。副縣長點頭稱是。

這次談話后,仇和要求跟白守一起散步繼續聊。兩個人邊走邊聊,仇和說要送兩家醫院給白守。

那天兩個人談了很長時間,走了十多公里路,白守抽完了整一包煙,討論的卻是一件事:要送一家醫院給他試試看,“行就行,不行再收回來,但是一定要先開個頭。”

仇和給白守的考慮期限是3天,“3天后,你給我答案,是你自己開個醫院,還是我送一家醫院給你。”

2003年,宿遷,仇和一個人走在一群官員前面,顯得倔強而落寞 圖/王軼庶

兩人在路口分手時已是夜里11點。白守糾結萬分,連夜跑到仇和要送給他的那家醫院院長家敲門,開門即問:“你們醫院現在還有多少米?職工有多少天沒發工資了?家里庫存貨還有多少?有多少呆賬死賬要不回來的?欠外債多少?”

一連串問題讓院長幡然醒悟:“你是不是想動主意了?”白守著急了:“你盡快告訴我。”院長說:“明天上午我去清點下,大概數目不會精確到小數點后一位。”白守斷然回復:“我可以不要你小數點。”

第二日上午10點多,數據悉數而至:外債83萬;欠職工工資一年半,150萬;呆賬、死賬、壞賬5萬;庫房7000塊錢;加上設備—— 一個二手的X光儀,賣的話估計能賣500塊錢;另有破板凳之類,窗玻璃沒了,用塑料紙蒙的,可能還要花兩千塊錢補。

醫院一共85個職工,“平時看不到人,一聽說發工資,趕集一樣都出來了。”白守開始盤算:我要是一分錢不出,把這家醫院拿下來,等于一下子負債兩百多萬。哪里玩得起?

在猶豫中到了第三天,白守還是不敢去見仇和。但是仇和記著時間,打來電話:今天到時間了!過來,上我這來!

白守給出答案:我想自己出來辦個醫院。仇和讓他把道理說說,他如實把那家醫院的情況前前后后擺給他看。

下決心之前,白守也算了一筆賬:我們夫妻倆都在醫院,可以養活醫院52個人。會計核算組為此給他算了3天,算他們前3年能賺多少錢,能看多少病人。

就這樣白守成了第一批走出公立體制辦醫院的破土典型。

下了決心,白守心里仍糾結著:在公立醫院一切都很好,有職位,有保障,也有威望,現在要回到原點……最后他豁出去了:算了,管他呢,就當是回家做農民吧!

白守的醫院剪彩前一天,仇和給縣委辦公室主任打電話:“今天晚上什么事都不做,把公園打扮漂亮。”醫院租的房子,墻面脫落,仇和打電話給房東:“你今天晚上不睡覺,把門面的墻面涂好,明天早上我要去剪彩。”房東申辯:那是租戶的事啊。“誰來租都不管,房子是你的,我就講這個理。你不涂,沒有租金給你!”8個工人,涂到凌晨3點才完工。

第二天早上,四套班子無一缺席來為白守的醫院剪彩,像一場重大活動。“時間是他安排的,講話也是他講的,我就匯報了下情況。”

之后,仁慈醫院、協和醫院……接連在沭陽地界冒了出來。

公立和私立之間的對立也隨之而來。公立醫院放話:要極力壓制他們,想盡一切辦法打擊他們。夫婦倆在一個醫院的,丈夫出去辦醫院,妻子工作就被撤了;人出來了,住房還在原來醫院,就被停水停電;原來關系好的同事,分屬于公立和私立兩個系統后,走在路上相互仇視起來……

仇和知道這些矛盾后,一次開會震怒了:“衛生局局長來沒來?站起來!”“中醫院院長來沒來?站起來!”“縣醫院院長,站起來!”

訓話開始了:“那幾家民營醫院關你們什么事?你有本事,你怎么還坐在這個位置呢?怎么不敢出來呢?因為你怕丟官!這個官不是你的,隨時都可以拿掉!”如此大罵10分鐘,三人站著不敢動彈。之后公私矛盾才慢慢好起來。

2002年,仇和已經離開沭陽,赴任宿遷市委書記。中醫院改制開始了,一群從中醫院、縣醫院出去辦醫院的人,回頭來買中醫院,中醫院的反抗力量到了頂點。“原來這些人不過是一起工作的同事,現在要回過頭來成為董事長”,數百位職工用大鐵鎖,將門診部大樓鎖了3天,“不答應改回公辦,就到北京去上訪。”

頂著這樣的壓力,仇和還是把沭陽的醫院和學校都變成了民營。他也因此收獲了罵名——“仇賣光”。

沭陽街頭,除了銀行大樓,就是醫院大樓蓋得高大豪華。時隔15年,沭陽民眾再也不用為“看病難”發愁,但是高企的醫療費用卻成為另一塊心病。羅亮的女兒最近連日發燒,到仁慈醫院打吊針,“同樣的一瓶藥,在南京兒童醫院只要四五十,在沭陽醫院就要兩百多,還沒有醫療保險。”

到了宿遷市,仇和將沭陽的醫改在全市各縣推行,難度愈發加大,爭議引來了北大中國經濟研究中心課題組,領銜的是政府推行醫改的專家顧問李玲教授,她最終將宿遷定為醫改失敗樣本。

同時,她也以數據支撐了宿遷醫改在經濟上的成功:宿遷醫改從2000年到2005年,全市醫院從130多家增長到400多家,醫療資產也翻了好幾倍。2000年宿遷的民營醫療資產只有600萬,5年內,增加到 11.44 億元。

或許是仇和步伐邁得過大,此后沭陽縣人民醫院51%的股份被政府收回。

學者朱學勤聽說仇和好讀書,每晚必讀50頁,問他這幾年最愛讀什么書?仇和的答案出乎朱學勤的意料——薩繆爾森的《經濟學》。

這位恢復高考后的第一批大學生,曾在馬里蘭大學游學一年,期間他到處聽課,給他留下印象最深的便是薩繆爾森。而薩繆爾森是現當代凱恩斯主義的集大成者。

回國后,仇和一直跟蹤不斷再版的《經濟學》中文版。十年前,《經濟學》出版至第17版,剛拿到這一版本的仇和向朱學勤推薦此書。“作為一名官員,他沒有在讀厚黑學或古今權術,十年之間《經濟學》每兩三年出一版,令他緊追不舍。”

十年里,仇和也實踐著薩繆爾森不斷發展的“政府干預與市場結合,宏觀與微觀結合”的理論,盡管這一理論和他的實踐一樣飽受爭議。在他離開沭陽前編撰的《欠發達縣域經濟社會發展的實踐與思考》一書中,他如此表述:“縣級是宏觀和微觀的結合部,領導縣域經濟既要了解上情,又要吃透下情,創造性地開展工作。”

在醫院被強力推向市場的同時,迎來同樣遭遇的是學校教育。2000年六七月間,沭陽中學老師楊炳亮將又一屆高三學生送入高考考場。這時,另一位老師找到他,與他商量離開沭陽中學,外出共同創辦一所學校。

雖已對仇和倡導的民間辦學有所耳聞,但真要離開時,考慮最多的還是切身利益。“當時的政策是:公辦身份保留不變,來去自由。”這幾乎解除了劉炳亮的憂慮,“出來試試,辦不成再回去。”

仇和在“民辦及職業教育工作會議”上作了題為“像辦公辦教育那樣大辦民辦教育,像辦普通教育那樣大辦職業教育”的演講,稱:“在教育工作中,重不重視民辦教育和職業教育,又是衡量其是否成熟、合格和有遠見的重要標志。”

仇和將大力發展民辦教育和職業教育,視為激發教育活力、推動教育改革的重要手段。他要求教育相關部門完善民辦學校人事政策,建立公辦民辦學校教師合理流動機制,鼓勵公辦學校教師向民辦學校有序流動,解除民辦學校教師的后顧之憂。重點高中和職業高中根據教育需求,通過招商引資、招商引校和招生引師,大力興辦民辦教育,努力擴大優質教育資源。

現實并沒有仇和與楊炳亮們想的那么美滿。籌備辦學不到兩個月,劉炳亮和一同離開公辦學校的四五十名教師,被要求從原來的學校辭職,并將人事檔案存放到人才中心。劉炳亮有點猶豫,“但是已經出來了,總覺得沒做成回去不太好,用我們本地話說:回爐燒餅不脆。”

從公辦學校出來之后,楊炳亮的工資就不會再被每月扣除10%的收入作為城市公共建設費用,他們徹底離開了政府財政供養體系。相反,工資待遇也比公辦學校高得多,“尤其是股東,剛出來那會收入非常高。”

民辦學校最初借助政策扶持,校舍投資由開發商墊付,“到了后期,又要還錢,教育規模擴大,后續投資跟不上,也帶來很大的經營壓力。”但楊炳亮承認這是市場的正常現象,“不管怎樣,職業教育和民辦教育一定是未來教育的方向。”

因為市場得到改變的,還有新河鄉的花木產業。

仇和到沭陽后不久,在一次下鄉調研時路經新河鄉周圈村,聞到一股花香,了解到這一帶的村民一直以來都保留了種植花木的傳統。從江蘇農學院植物保護專業畢業的仇和遇到了“行內事”。

那時沭陽的農村里,村民持續著“冬天曬太陽,夏天乘陰涼,不冷不熱打麻將”的慵懶生活。被強行調動起來的花木種植成了一場“大煉鋼鐵”般的運動。幾年光景,鄉間田地但見四季花木更替。隨后,更多的村民參與到苗木買賣中來,他們走出村莊,往南收購南方的花木,往北收購北方的花木,最終使得新河鄉及周邊鄉鎮成為全國花木集散地。

春意盎然,在這一片鄉村的表現是:掛著全國各地車牌的大貨車在鄉村馬路上堵得水泄不通,農地里的花木正在起苗,一車車滿載的樹種被運出城,一戶農家便是一個花木園林公司,到處貼著“青島直銷”、“紹興直銷”等全國各大城市直銷點的標牌。家家戶戶的“廣播室”里喊著各種花木名稱,被稱為“小喇叭”。一身泥的花農忙著搬運花木,招攬生意,連聊天的閑暇都沒有。

2004年5月,仇和在周圈村的花木之間向當時的中共中央總書記胡錦濤介紹花卉生產。2008年籌辦北京奧運會期間,新河鄉的花農就從花卉產業中凈賺了4億多元。

這些花木中,被仇和從沭陽推向整個宿遷市的是意大利楊樹。如今沭陽縣木材類加工企業有2486家,規模較大的有370家,用工十余萬人,年產值超過150億元。

但農民算的是另一筆賬,在原先的農田上種植楊樹:原來良田每年兩季,可以收成2000元左右,現在種上楊樹之后,每畝地每年收入不到400元。楊樹成長快則十年成材,十年后,每棵樹能夠賣到200-300元,每畝地14株,“也就是四千來塊錢,比起種糧食,十年收成該有多少差距?”

這些樹林被稱為“仇和林”。而最初的木材加工產業,主要是河南、山東、安徽以及蘇南運來的木材。

心有不滿的農民悄悄打通了電視臺的熱線,稱沭陽在砍伐楊樹幼苗。江蘇衛視記者李曉光接到采訪任務,與同事一同到沭陽采訪。最后他們找到縣委辦公室,“這本是一個負面報道,出來接待我們的不是宣傳部工作人員,也不是仇和的秘書,正是仇和本人。”

李曉光對這次15年前的采訪印象深刻。他記得與仇和握手的瞬間,不是敷衍的輕輕一握,“能感覺到溫度。”仇和承認這是沭陽剛剛發展起來的產業,尚存在各種問題。“但他沒有要求媒體不報道,也沒有試圖請記者吃飯,只是一再要求我們多留幾天,對沭陽的楊樹產業有更多了解,確保報道更客觀全面。”

李曉光和同事決定深入采訪,他們問當地電視臺要資料畫面時,聽到了電視臺同行的抱怨:“新來的縣委書記麻煩死了,每周末都要加班。他自己沒事在街頭轉悠,看到闖紅綠燈的人,就上前拉住,然后打電話給我們去拍。”

這種每周末加班的習慣也一直從仇和時代延續到了今日的沭陽機關事業單位,被公務員稱為:“周六保證加班,周日加班不保證。”

在仇和的諸多爭議中,他對沭陽治安和民風的改變幾乎是無疑問的。“他用市場改變了沭陽人的思想,也用強權改變了沭陽人的落后素質。”

包括于之在內的多數沭陽人,幾乎都經歷過回家被搶劫,目睹過大街上的年輕人打架斗毆…… 2000年前,到蘇南打工的沭陽人遇到的普遍難題是:許多城市明確要求不招收沭陽人。沭陽人給外人留下的壞印象已經遠遠超出了袁枚當年記述的“性懶惰、嗜賭博、好爭斗、喜訴訟”。

2000年4月1日,沭陽的4名失業青年持刀殺害了居住在南京的中德合資揚州亞星奔馳公司外方副總經理普方及其妻兒,至今這一滅門案仍被當地人時常提起。沭陽人到外地都羞于說起自己的家鄉。

仇和給各鄉鎮黨委書記下達任務,將現有流散的年輕人送出沭陽去打工。這些鄉鎮領導只好硬著頭皮出門推銷自家孩子,家長們流著淚送到村口。

2006年4月13日,前宿遷市委書記仇和離開宿遷赴南京時,與群眾告別

“這些孩子最初背著蛇皮袋,一身邋遢地出門,過了一兩年,女孩燙著頭發、男孩打著領帶回來了。”此時仇和下達給每個公務員的招商引資任務也有了效果,他再給各鄉鎮黨委書記下任務,要求將放出去的孩子招回來。再回到家鄉,這些孩子已經掌握了各種技能,在沭陽的企業里能找到自己的位置。

整治治安、發展民辦職業教育、招商引資、送失業年輕人出沭陽……這些看似不同領域的施政布局,在仇和這里卻成了一條緊密聯系的邏輯鏈。

也是在整治治安民風的過程中,仇和與沭陽本地官員產生了眾多矛盾。

許伍(化名)是《南方周末》2004年報道《最富爭議的縣委書記》一文中,到游泳館游泳沒買門票的那個人,最后許伍在南關蕩派出所任副指導員的父親被仇和要求到游泳館門口設置治安崗值班。

許伍本與游泳館合伙人之一相熟,十多年前卻遇上游泳館合伙人之間鬧矛盾。他與一眾朋友到游泳館的當晚,已近打烊,“其實是被另外的合伙人找茬,我進了游泳館,聽到外面打鬧,順手抄了一把剪刀在手里。”出門后,許伍看到自己的朋友已經被打趴在地,“攙扶之間,又是一陣扭打。”

事件的最后是許伍和朋友被刑事拘留,最終以尋釁滋事罪入獄一年。出身行伍、額戴一條長長疤痕的許伍覺得,這一年他蒙了冤,“最重要的是讓老父親受到了羞辱。”許伍的父親最后并沒有到游泳館去值班站崗,但是卻從此一蹶不振,早早地告病在家,斷送了警職生涯。

一年后,許伍出獄,回到之前的單位——縣交通局下屬聯運公司,開始工作。因為上電視參加縣歌唱比賽,被仇和看到后,要求時任沭陽縣委書記王益和調查許回原單位上班,是否存在舞弊行為。一調查,把許伍的領導嚇壞了,趕緊打發了他。

3月15日這一天,收到仇和被調查的消息,許伍買了500元煙花和鞭炮,在家里燃放起來。當晚,久不喝酒的父親也開心地與兒子對飲起來。

仇和的鐵腕手段,在基層干部中得到了“上有所好,下必甚焉”的效仿,“計劃生育株連”政策、農村集資鋪路,以及種樹拆遷,在實行過程中均未贏得民心。

開著超市的羅亮說,中紀委宣布仇和被調查的當日,超市里的煙花爆竹賣空了。但這一日的沭陽街頭更多的是嘆息,熟識的人們打招呼的第一句變成了:“聽說沒,仇和被抓了!唉!”緊隨而至的一句是:“沒有仇和,就沒有沭陽的今天。”

朱學勤認識仇和,是因為蒯大富。

蒯大富與仇和同為鹽城濱海人。有一年春節蒯大富回老家參加家鄉團拜會,與仇和相識。仇和當時已經是宿遷市委書記,不避嫌疑,熱情邀請蒯大富去宿遷看看,并關照說:“生活上有為難之處,來找我。”

朱學勤研究文革史,與蒯大富素有往來。蒯問他有沒有興趣見見仇和?聽上述一節,朱學勤欣賞仇和“不隨大流,不勢利,有俠義古風,在官員中殊為罕見”,遂決定一見。

初次見面,仇和給朱學勤留下不錯印象。朱把外界對他在沭陽所作所為的爭議告訴他,問:“你敢頂著衛生部把醫院賣給民企,得罪衛生部,怎么辦?”

仇和說:“在中國官場,官員上下級關系分兩種:條條和塊塊。”條是中央部門對下級的業務指導,塊是地方上省、市、縣之間的組織隸屬。“毛澤東《論十大關系》中曾有專節論述條條和塊塊的關系。中國要改革,必須突破已有權限,條條可以得罪,面對塊塊就要慎重。得罪條條,最多就是對你的業務有所指摘與限制,但沒法撤你的職,得罪塊塊,就可以撤你的職,拿掉你的改革權力。”仇和如此解釋他為官與改革的界限。

朱學勤發現,仇和是個有見地的人,“所謂‘突破條條框框’,他這也算一解。可見他知道在這個體制內改革的策略與極限。”中央部門一度要求江蘇省委對仇和在沭陽的改革表態,江蘇的回應是:“不表態。”

朱學勤問仇和:“塊塊對你的評價,你如何把握?”

仇和胸有成竹:“江蘇省委對我是理解支持的。沭陽、宿遷是江蘇省的貧困洼地,此前三任沒有打開局面。他們把我派到這里,就是要我大刀闊斧,盡快扭轉現狀。我同意來這里,也是看中它的開拓空間,可以放開手腳搞改革。”

第二次見仇和,有一個戲劇性情節。朱學勤的一個年輕朋友叫高戰,辭去了《中國改革》記者部副主任一職去沭陽,一門心思搞社會公益、鄉村建設,官墩鄉有農民為反映村干部腐敗被抓,高戰心急如焚。

那天朱學勤正好與仇和有約,第二次去宿遷,于是電話告知高戰當天趕來,抓住這一機會,見仇和,先放人。高戰從北京乘飛機往南飛,朱學勤開車從上海往北趕,兩人一個天上,一個地下,就為這件事。

當晚與仇和餐敘,朱談完正題談閑題,盡可能拖時間等高戰,拖到不好意思了,雙方不斷看表。臨到最后一刻,高終于趕到。十年前交通不如現在便利,高戰在徐州下了飛機,轉出租車,下了出租轉摩托,輾轉千里,一臉塵土,坐上餐桌,就向仇和要求放人。

仇和聽說村里農民被抓,二話不說,當著兩個人的面立即給秘書謝新松打電話,“把人放了,再說其他。”朱和高聽他這樣打電話下指令,如釋重負,松了一口氣。至于高戰鄉村建設的構想,仇和約他第二日早餐時間再談。

翌日見面,高戰希望在農村做一些農村改革相關的實踐,建立農村基層組織,教農民學會自我管理等。仇和聽完表示支持,詢問高戰需要什么樣的角色,主動提出要給一個鄉黨委書記職務給高戰。高戰推卻說他不是黨員,只需要最基層的工作,不拿工資。仇和當即許諾副鎮長兼任村長一職,并當場讓秘書安排。

事先聽說過仇和的工作風格,高戰有幾分激動,腦海中泛起了民國時晏陽初和梁漱溟的鄉村建設實驗,他覺得自己快要與他們接近了。這一幕發生時,高戰記得那天早上在座的還有《南方周末》記者張立,那是2004年對仇和的一次回訪。此時的仇和已經因為年初《南方周末》的“一紙風行”成為明星官員。負責此次報道的編輯鄧科想起報道的緣起:“那一陣宿遷時常被《焦點訪談》之類報道,新聞事件非常多,后來發現這些事件的背后是仇和這個人,于是有了張立為期一個月的采訪。”仇和也隨著媒體的爭議成為當時的焦點。

高戰在與仇和談完的第二天,便回北京辦理辭職,準備進村開始一場轟轟烈烈的實驗。他收拾行囊到達村里,把村委會為他安排的宿舍裝飾一新,換了新的瓷磚,“覺得要住上好一陣了。”

一個星期后,高戰發現沒人理他,他再給謝新松發短信時,最初收到的回復是:等。“之后索性就沒有回復了”,不知道有什么中間環節阻隔?

回憶起承諾當日,高戰說:“能感覺到他是認同民主法治的人,但也非常希望通過權力的方式走向善治,走向市場。他的身上糾結著整個中國的矛盾。”

朱學勤對仇和被查感到惋惜:“官場懶政、庸官相當普遍,效率非常低,仇和能有所突破,這種精神還是難得的。仇和被查,清官慶幸,懶官、庸官也會幸災樂禍。如果仇和確有貪腐,那也應該以法律為準繩,以事實為依據,依法審案。”

中紀委公布消息后的第四天,于之與高中同學在南京聚會。他們中有的身在沭陽政商各界,有的則位居省直機關或高校。“仇和對沭陽經濟和物質的改變是其次的,最主要的是改變了我們的思想。”

一周后,沭陽街頭一家早餐店內,炸油條的、做燒餅的、添稀飯的,各色小菜羅列了一整間屋子,人們各取所需,形式酷似高檔自助餐廳。付錢方式是每個人在吃完后,自報吃了什么。

“不會有人少報嗎?這店不會虧嗎?”

“現在沭陽人已經是文明人了。”羅亮對這樣的疑問置之一笑。