小學數學習題設計需注重三個方面

江蘇揚中市聯合中心小學(212200) 王 琴

習題設計在數學教學中的功效不言而喻,一方面可考查學生對知識的掌握情況,另一方面能培養學生對數學思想方法的靈活運用能力。在小學數學習題設計中,不論是化抽象為形象,還是化新知為舊知,教師習題設計的核心,都是要能夠綱舉目張、舉一反三,促進學生的數學思考,發展學生的數學思維。現以“平均分”這一概念為例談談小學數學習題設計需注重的三個方面。

一、注重針對性,指向知識核心

習題設計的本質,是要能夠強化學生所學知識,并將所學知識拿來熟練運用,突破學習的難點,解決數學問題。因而,教師要將習題設計的重心放在學生容易迷惑的地方,越是認知模糊,越是需要加強習題訓練,由此突破數學難點,直指知識核心。

例如,在學生學完《分數的意義》之后,對“平均分”這個關鍵概念仍然沒有建構深刻認知,還停留在淺層次上。為此,我設計了這樣一道習題:一根繩子長5米,分成6段,每段繩長占幾分之幾?學生在做這道題時,認為繩子的長度除以6,就是每段繩子占總繩長的幾分之幾。結果整個班級幾乎“全軍覆沒”。此時我讓學生思考:想一想,題目中說將繩子分為6段,從這里你知道了什么?很快有學生反應過來,指出題目中的條件是“將繩子分為6段”,并沒有標明平均分,因而這個題目給出的已知條件并不充分,也就沒法進行解答。此時,我引導學生反思:你有什么教訓?得到了什么啟示?學生認為,自己忽略了“平均分”這個重要條件,由此從錯誤中獲得深刻認知,明確了平均分在分數中所占據的重要地位。

二、注重綜合性,溝通新舊知識

數學家華羅庚指出,讀書的第一層境界是要將書讀薄,將知識吸收拓展,內化成為自己的技能,書就可以扔掉了。對于習題設計來說,也應當如此。教師應將宏觀和微觀的教材都統合起來,溝通學生所學的新舊知識,將散落的知識由點到面,串成線、連成片,構建系統化的知識體系,將教材讀薄讀透,由此提升學生的數學思維。

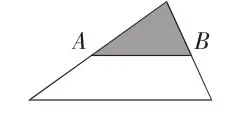

例如,在第一次習題設計中,學生對“平均分”這個字眼有了敏感度,那么,是否學生就對平均分有了深刻認知呢?我緊接著又設計了一道習題:如圖1,A、B兩點分別是三角形兩條邊的中線,陰影部分的面積占三角形面積的幾分之幾?( )。法解答

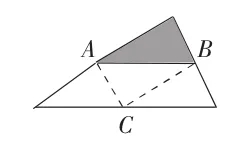

學生認為,這里沒有“平均分”的字眼,因而不能判斷陰影部分面積占三角形的幾分之幾,此時我追問:再仔細讀讀題中條件,你發現了什么?學生經過仔細觀察,發現隱藏著潛在的“平均分”:A、B兩點是兩條邊的中線,假設C是底邊的中點,那么可以再添加一條輔助線(如圖2),這樣就將三角形平分成了4等份,陰影部分的面積就是其中的一份,由此可以得到1/4。此時我繼續引導:如果不用輔助線,運用我們學過的知識,怎么解答呢?學生認為,根據學過的“圖形的放大和縮小”,大三角形是根據每條邊2∶1的比例,將陰影部分放大,因而大三角形的面積是陰影部分三角形的4倍,由此可以得到陰影部分面積是大三角形面積的1/4。

圖1

圖2

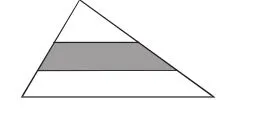

圖3

以上習題設計,突破了數學習題中的表征形式,為學生學習后續的知識積累了經驗,提升了學生的數學思維能力。

三、注重思維性,發展推理能力

教學中,常常有教師設計大量習題,目的是讓學生提升技能,其實這種做法的最大誤區在于,忽略了習題的思維性。練習的目的是為了提高思維能力,讓學生從直觀到抽象,逐步提升。

例如,針對“平均分”這個概念,學生如果只是掌握了內涵還遠遠不夠,還需要教師設計相關練習,讓學生深入其中,理解并體驗它的外延。為此,我設計了第三道習題:如圖3,將三角形的兩條邊分別三等分,陰影部分面積占原來三角形面積的( )。法解答

學生基于上一道習題的經驗,很快透過不平均的外表找到了隱藏在其中的“平均分”:三角形的兩條邊三等分,學生由此根據圖形的放大和縮小的數學模型,展開演繹推理,將陰影面積和兩個三角形面積建立聯系,從而推算出陰影部分面積和整個大三角形面積的比為1/3。通過以上習題設計,學生不但獲得了深刻的洞察力,而且大大提升了邏輯推理能力,發展了數學思維。

總之,在小學數學教學中,教師的習題設計不能盲目貪多,而是要精煉,具有針對性、綜合性和思維性,這也是每道習題設計的精髓所在。