鞍山-本溪-撫順地區新太古代地質演化探討

田毅,余超,王廣偉,豆士勇,鮑東明

遼寧省地質礦產調查院,遼寧沈陽 110032

鞍山-本溪-撫順地區新太古代地質演化探討

田毅,余超,王廣偉,豆士勇,鮑東明

遼寧省地質礦產調查院,遼寧沈陽 110032

鞍山-本溪-撫順地區是我國太古宙巖石出露的主要地區及重點研究區.區內太古宙巖石以變質深成侵入體為主,變質表殼巖出露面積不足20%.區內變質深成巖侵位于始太古代—新太古代的不同時期,原巖由TTG巖系和鈣堿性CA巖系組成;變質表殼巖以磁鐵石英巖和斜長角閃巖為標志性巖性.兩類原巖建造在太古宙時期,遭受了由麻粒巖相到角閃巖相至綠片巖相連續降溫減壓過程.根據區內新太古代巖石出露的特點劃分3個微古陸核,分別為鞍本古陸核、清原古陸核及遼北古陸核.中太古代和新太古代為本區最重要的造陸時期,以鞍本微古陸核為最早的增生點,經拼接增生、裂解改造,形成現今的地質格局.

新太古代;變質深成侵入體;變質表殼巖;微古陸核;遼寧省

0 引言

前人在鞍山-本溪-撫順地區進行了大量的區調工作及科研工作.近幾年的科研成果顯示鞍山-本溪-撫順地區的新太古代巖體的巖石特征、巖石地球化學、變質變形作用及年代學特征具有較大的差異,但具有區域規律性,既不同區域內的太古宙巖石的年齡差異大,不具有演化性;同一區域內的巖石的年齡、地球化學、巖石學特征具有演化性.根據上述的區域性特征及空間展布的特點,可以將鞍山-本溪-撫順地區劃分為鞍本、清原及遼北3個微古陸核.

1 地質背景及巖體特征

1.1 清原微古陸核

主體位于膠遼吉陸塊的次級構造單元清原弧盆系的渾河斷裂以南區域,巖石組分以變質深成巖為主體,變質上殼巖出露面積不足總面積的5%.《遼寧省區域地質志》[1]將這些變質巖系劃分為上、下鞍山群,太古宙混合巖和混合花崗巖.新一輪1∶5萬區調在解體原鞍山群和混合巖、混合花崗巖基礎上,將其劃分為中太古代變質上殼巖、變質深成巖和新太古代變質上殼巖及變質深成巖,并識別出了多期具重要地質意義的基性巖墻???王天武,等.張家堡子等兩幅1∶5萬區調聯測報告.1991.盧崇海.1∶5萬大蘇河等六幅區調報告.遼寧地勘局第十地質大隊.1996.張立東,等.英守堡等兩幅1∶5萬區調聯測報告.1999..

隨著同位素測年技術的發展,近幾年的科研成果顯示清原古陸核不存在中太古代的巖石.清原古陸核的變質表殼巖的成巖年齡集中在2560~2540Ma[2]??張國仁,等.橋頭等四幅1∶5萬區調報告.遼寧省地質礦產調查院.2012.田毅,等.遼寧省1∶25萬遼陽市、寬甸縣幅區調修測.遼寧省地質礦產調查院.2013.,變質深成侵入體的成巖年齡范圍較大,為2520~2470 Ma[2].

清原古陸核出露的太古宙巖體主要以變質深成侵入體為主,巖性主要為大冰溝紫蘇石英閃長質片麻巖,網戶英云閃長質片麻巖,平嶺后閃長質、花崗閃長質片麻雜巖,奚家堡子奧長花崗巖,晚期太陽溝頂二長花崗巖.變質表殼巖出露面積有限.根據巖石組合及變質變形等特征劃分為石棚子及通什村2個巖組,二者均呈包體形態產出于變質深成侵入體中.

1.2 遼北微古陸核

主體位于膠遼吉陸塊次級構造單元清原弧盆系的渾河斷裂以南區域,以變質深成侵入體為主,變質表殼巖的出露面積不足1%,地表均呈小包體出露.《遼寧省區域地質志》[1]將這些變質巖系劃分鞍山群紅透山巖段,太古宙混合巖和混合花崗巖.新一輪1∶5萬、1∶25萬區調及遼東-吉南成礦帶科研項目將原鞍山群和混合巖解體,劃分出新太古代變質表殼巖及變質深成巖.

變質深成侵入體的巖性主要為網戶英云閃長質片麻巖,平嶺后閃長質、花崗閃長質片麻雜巖,奚家堡子奧長花崗巖,晚期太陽溝頂二長花崗巖.遼北為古陸核的變質深成侵入體具有一定的旋回演化性,早期為TTG巖系,晚期演化為CA巖系,標志陸殼的逐漸成熟.該微古陸核的變質表殼巖主要為紅透山巖組,以出產我國著名的紅透山式銅礦為特征區別于其他古陸核.其成巖年齡為2540±34 Ma(鋯石SHRIMP)?邢德和,等.遼吉東部成礦帶地質礦產調查評價成果集成.中國地質調查局沈陽地質調查中心.2013..

1.3 鞍本微古陸核

位于膠遼吉陸塊次級構造單元太子河陸拗西南部和營口寬甸隆起西北緣,出露面積約500 km2,呈弧形展布于鞍山-弓長嶺-本溪一帶.區內太古宙研究程度位于國內前列,特別是西部的鞍山地區集中了始太古代—新太古代的一系列同位素年齡數據及相應的地質體,劉敦一等[3]曾在此發現和測定了我國至今為止最古老的硅鋁殼,即3804±5 Ma的白家墳奧長花崗巖.總的來看,該地區以變質深成巖為主體,變質上殼巖約占總面積的5%,且新太古代富鉀花崗巖占據了絕大部分面積.

變質表殼巖出露面積較其他微古陸核多而廣,多呈NNW或近E-W向帶狀,集中出露于鞍山一帶的櫻桃園-胡家廟子、西鞍山-眼前山和東部的弓長嶺-大峪溝等地.巖石類型主要為磁鐵石英巖、綠泥片巖、石榴云母片巖、石英巖、黑云變粒巖、淺粒巖、長英質片麻巖.《遼寧省區域地質志》[1]將其稱為上鞍山群,王國禎?王國楨,等.鞍山市等兩幅1∶5萬區調聯測報告.1989.、萬渝生[4]將其劃歸新太古代變質表殼巖系,萬渝生[4]認為該套新太古代變質上殼巖形成于2750~2650 Ma.田毅等在遼陽大柳峪采集的茨溝巖組斜長角閃巖的鋯石U-Pb年齡為2564 Ma(未發表).

需指出的是,伍家善等[5]依據同位素年代學研究,在該地區鞍山陳臺溝一帶,識別出了古太古代陳臺溝表殼巖,其巖性主要為斜長角閃巖、石英巖、黑云斜長片麻巖及薄層狀變粒巖,是遼寧乃至我國現今發現的最古老的一套太古宙變質沉積-火山巖組合.

變質深成巖由始太古代—新太古代的TTG巖系及CA巖系組成,較早時期王國禎等?在1∶5萬區調中,將其劃分為中太古代鐵架山花崗巖(巖性為花崗閃長巖-奧長花崗巖-二長花崗巖)和新太古代弓長嶺花崗巖(中粗粒及似斑狀富鉀二長花崗巖).在此基礎上,伍家善等[5]在鞍山地區的原鐵架山花崗巖中,識別出始太古代白家墳奧長花崗巖、古太古代陳臺溝花崗巖、中太古代立山奧長花崗巖、中太古代東鞍山花崗巖和中太古代鐵架山花崗巖,它們構成了新太古代變質表殼巖的沉積基底,又共同被新太古代弓長嶺富鉀花崗巖侵入,呈捕虜體或小巖基狀產出.由此來看,鞍山-本溪微古陸核變質深成巖屬TTG巖系的奧長花崗巖和屬CA巖系的花崗巖,在時序上具多旋回演化特征,但總的來看,始太古代—中太古代早期以TTG巖系的奧長花崗巖為主,中太古代晚期—新太古代以CA巖系的二長花崗巖及富鉀的二長花崗巖為主.

2 新太古代變質表殼巖成巖環境

2.1 清原微古陸核

該古陸區的變質表殼巖原巖主要由一套火山-沉積巖系變質而成,其中以沉凝灰巖質沉積巖為主,純火山碎屑巖較少,說明他們是有鄰區火山噴發物質搬運至此而沉積,即本區在太古宙時期火山活動較弱,是一個以接受沉積物為主的環境.其巖石組合和地球化學組成特征與島弧系統十分類似.該區太古宙時期的大地構造環境相當于大陸邊緣盆地,而火山物質來自附近島弧區的火山活動.該區變質表殼巖原巖的形成環境相當于古陸邊緣和古大洋的過渡地帶,最初島弧拉斑玄武巖的大量噴發,繼之接近安山質的火山巖和大陸拉斑玄武巖開始形成.在島弧發育到一定程度后,弧后盆地開始形成,在這種環境下形成了大量陸源碎屑沉積和硅鐵建造.

2.2 遼北微古陸核

該微古陸核的變質表殼巖主要由有2個巖石單元組成:下部為鎂鐵質巖石單元,它主要由斜長角閃巖、角閃變粒巖組成;上部為長英質巖石單元,主要有黑云變粒巖、淺粒巖,夾角閃變粒巖、斜長角閃巖和磁鐵石英巖,塊狀硫化物,頂部還含有石榴、藍晶、夕線黑云片巖、片麻巖等.原巖恢復主要為中基性、中酸性火山熔巖及其對應的火山碎屑巖,夾少量細碎屑沉積巖和化學沉積巖.整個表殼巖具有向形盆地特征,盆地邊緣分布有變質中基性火山巖、而中心部位變為中酸性火山巖.結合上面的論述,認為該巖組的原巖沉積環境為陸源火山盆地,與現代島弧和弧后盆地過渡部位相類似.紅透山巖組中賦存塊狀硫化物說明其成巖位置更靠近洋殼.

2.3 鞍本微古陸核

該區新太古代變質表殼巖系的形成環境可能為穩定的大陸邊緣環境.通過對變質表殼巖性的巖石學、地球化學分析,將分布于歪頭山、本溪、弓長嶺的茨溝巖組劃分為以玄武質和安山質的火山沉積巖為主的表殼巖,距離穩定的大陸邊緣較遠,以基性的大洋拉斑玄武巖為主;將分布在歪頭山以東、北臺以北的大峪溝巖組劃分為過渡性的表殼巖性,原巖為基性火山巖及其對應的碎屑巖、夾少量陸源沉積物;分布于鞍山櫻桃園地區的櫻桃園巖組劃分為以陸源沉積物為主的表殼巖性夾少量基性火山巖,距離穩定大陸邊緣較近,并且接受陸源碎屑的沉積.

近些年來對該區發育的鞍山式鐵礦的研究也從另一方面佐證了該區變質表殼巖的成巖環境.不同的原巖建造發育在成礦海盆的不同部位,從海底火山活動中心附近至稍遠以致距陸緣更近的各個不同地方,分別依次發育基性火山巖建造、凝灰巖建造、含沉積巖的基性—中酸性火山巖建造和沉積巖-中酸性火山巖建造.通過大量的科學研究證明,該地區條帶狀鐵礦的成礦物質來源于火山活動,而其成礦的有利環境是火山作用影響較差,而陸源水影響顯著的弱酸性沉積環境.這樣,將成礦盆地中不同原巖建造分布情況,與不同部位形成鐵礦結合起來,則是在基性火山巖建造中的鐵礦小而零星分散.在凝灰巖建造及含沉積巖的基性—中酸性火山巖建造中鐵礦較多、較大,且層次較多.在沉積巖-中酸性火山巖建造中的鐵礦最大,而且呈一厚大的單層,這與該地區分布的不同類型變質表殼巖中的含鐵性是一致的.

上述分析可以看出,新太古代表殼巖的成巖環境均為弧后盆地或火山島弧.空間上各巖組呈北東-南西向串珠狀展布.而巖組內部由片麻理及可識辨原生層理指示呈北西-南東向展布.

3 新太古代變質深成巖成巖環境

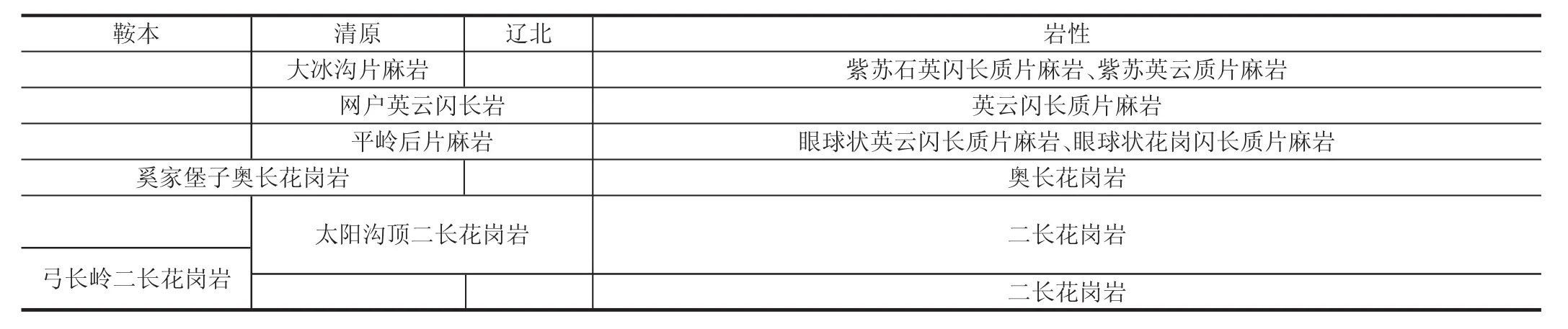

區內新太古代變質深成侵入體早期為TTG巖系,晚期為富鉀CA巖系.TTG巖系出露于清原微古陸核及遼北微古陸核.鞍本微古陸核缺少新太古代TTG巖系,發育新太古代晚期的富鉀二長花崗巖.新太古代變質深成巖侵入巖體巖性及分布見表1.

表1 區內新太古代變質深成侵入體概況表Table 1 Lithology of the Neoarchean metamorphic plutonic intrusions in the study area

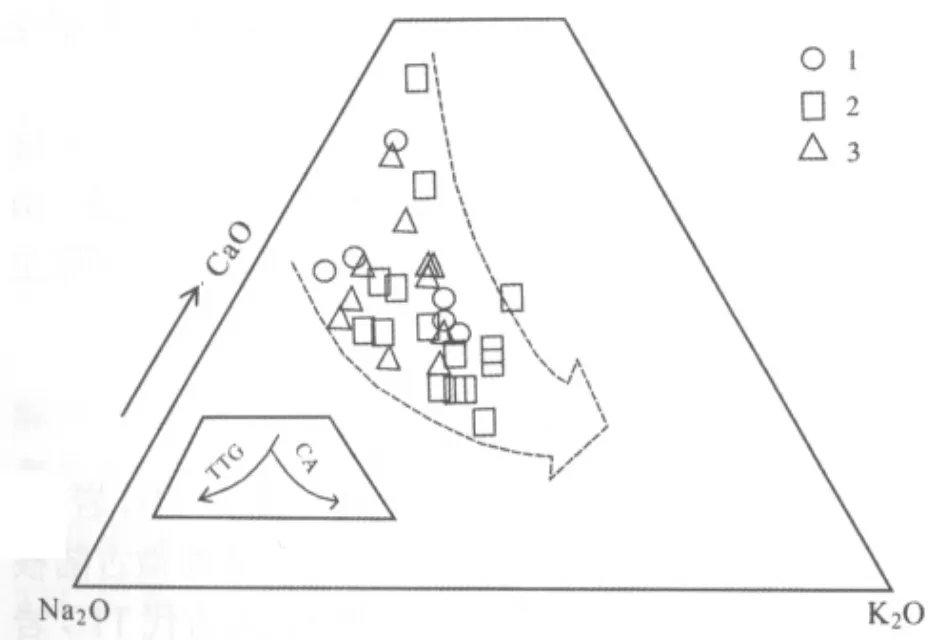

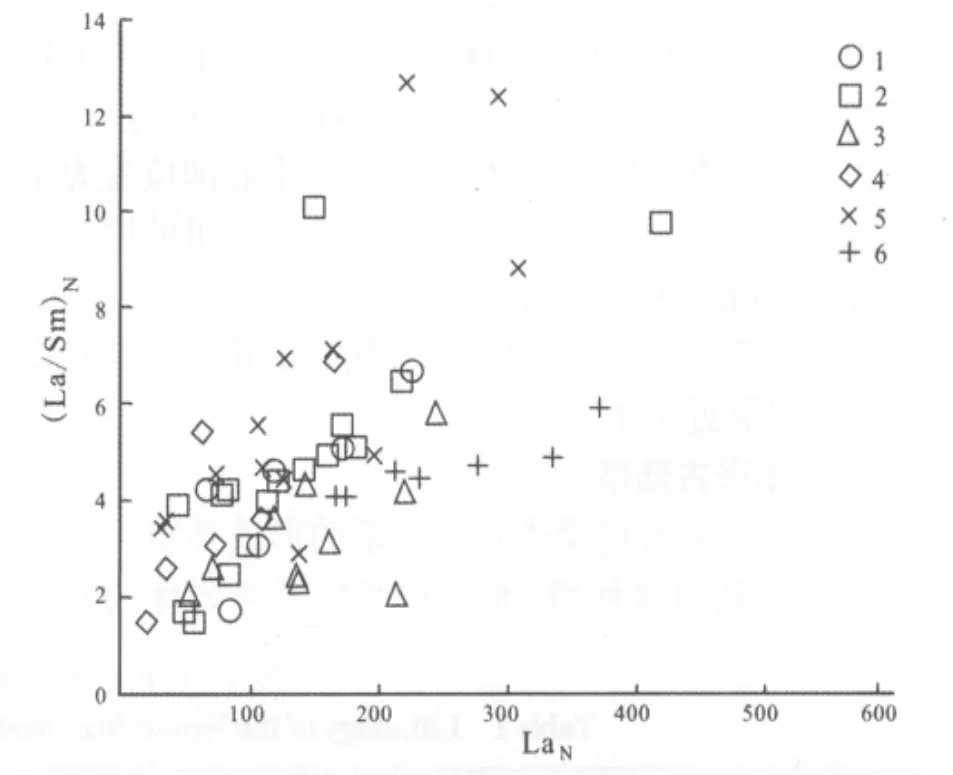

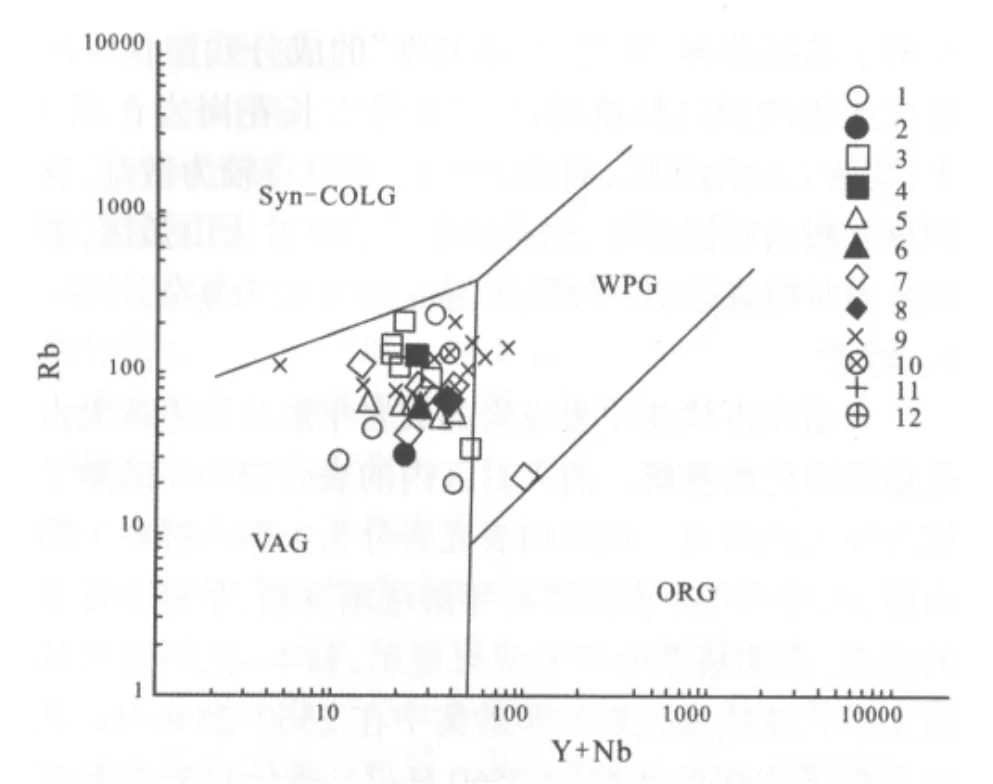

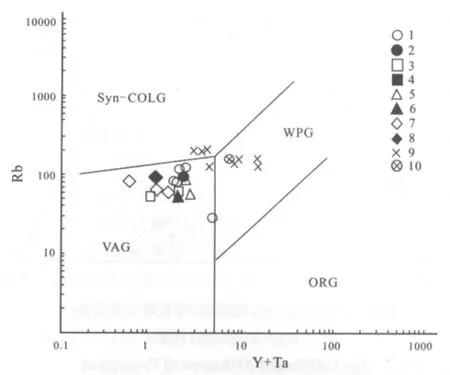

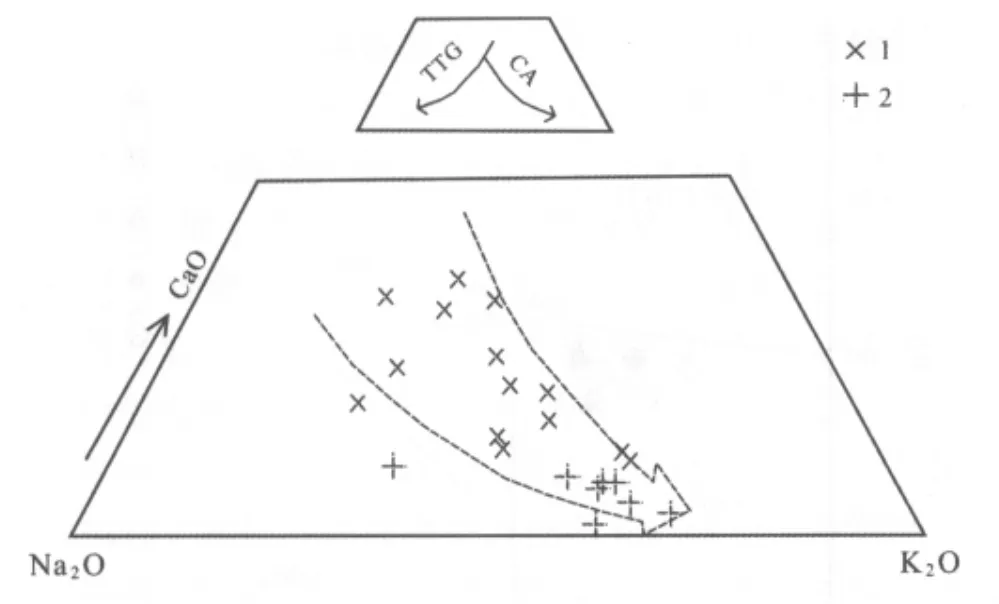

大冰溝片麻巖以紫蘇英云閃長質片麻巖及紫蘇花崗閃長質為主,在CaO-Na2O-K2O圖解(圖1)上其與網戶英云閃長質片麻巖、平嶺后片麻巖呈鈣堿巖系變化趨勢.稀土分析結果及配分曲線顯示,同太古宙TTG巖石比較相似,但是出現較弱的Eu正異常.在(La/ Yb)N-(Yb)N圖解(圖2)上,大冰溝片麻巖主要落入含榴角閃巖源巖附近,個別樣品落入大陸上部地殼與洋殼區域.在(La/Sm)N-(La)N圖解(圖3)上,平嶺后片麻巖構成了傾斜的線性趨勢,說明其巖漿由部分熔融作用形成.在Rb-Y+Nb圖解(圖4)上,大冰溝片麻巖落于火山島弧區域.通過于網戶英云閃長質片麻巖的巖相學、巖石化學、微量元素與稀土元素特征對比,發現二者存在許多相似性,反映他們呈幾乎相同的成因類型.前人研究表明,大冰溝片麻巖與網戶英云閃長質片麻巖的成因均源于“地殼硅鋁層”的部分熔融作用,因為在巖石中經常見到基性巖包體(角閃石巖、輝石巖和閃長巖),這些包體很可能代表了源區的物質成分.而由這種“地殼硅鋁層”構成古陸殼尚不屬于傳統認識上的硅鋁殼,基本上由偏基性的巖石組成.大冰溝片麻巖的"母巖漿"是由源巖在部分熔融與分凝作用而產生相當于網戶英云閃長質片麻巖成分的正常巖漿的同時所余下的一種殘留相[6].

圖1 大冰溝片麻巖、網戶片麻巖、平嶺后片麻巖CaO-Na2O-K2O圖解Fig.1 The CaO-Na2O-K2O diagram of Dabinggou,Wanghu and Pinglinghou gneisses

網戶英云閃長質片麻巖在圖1上與大冰溝片麻巖、平嶺后片麻巖呈鈣堿巖系變化趨勢.在圖4及圖5上,網戶英云閃長質落于火山島弧區域.在圖2上,網戶英云閃長質片麻巖主要落入石英榴輝巖與含榴角閃巖源巖區域、大陸上部地殼及洋殼區域.在圖3上,網戶英云閃長質片麻巖構成了傾斜的線性趨勢.說明了網戶英云閃長質片麻巖的巖漿形成于相對較淺的基性古陸殼局部熔融.大地構造位置可能處在洋殼與陸殼的接觸帶.

圖2 新太古代變質深成侵入體(La/Yb)N-(Yb)N圖解Fig.2 The(La/Yb)N-(Yb)Ndiagram of Neoarchean metamorphic plutonic intrusions

圖3 新太古代變質深成侵入體(La/Sm)N-(La)N圖解Fig.3 The(La/Sm)N-(La)Ndiagram of Neoarchean metamorphic plutonic intrusions

圖4 新太古代變質深成侵入體Rb-Y+Nb圖解Fig.4 The Rb-Y+Nb diagram of Neoarchean metamorphic plutonic intrusions

平嶺后片麻巖除巖相學特征與網戶英云閃長質片麻巖有明顯的差異外,巖石化學、微量元素與稀土元素特征均比較相似,在圖1上其與大冰溝片麻有、網戶英云閃長質片麻巖呈鈣堿巖系變化趨勢.在圖4及圖5上,平嶺后片麻巖落于火山島弧區域.在圖2上,平嶺后片麻巖和網戶英云閃長質片麻巖投點區域基本一致,主要落入石英榴輝巖與含榴角閃巖源巖區域、大陸上部地殼及洋殼區域.表明平嶺后片麻巖的巖漿也來自相對較淺的基性古陸殼局部熔融.大地構造位置可能處在洋殼與陸殼過渡區域的火山島弧區域.

圖5 新太古代變質深成侵入體Rb-Yb+Ta圖解Fig.5 The Rb-Yb+Ta diagram of Neoarchean metamorphic plutonic intrusions

圖6 奚家堡子奧長花崗巖CaO-Na2O-K2O圖解Fig.6 The CaO-Na2O-K2O diagram of Xijiapuzi trondhjemite

奚家堡子奧長花崗巖在圖6上,隨著巖石的CaO含量降低,Na2O含量快速增加,而K2O含量緩慢降低,說明這些巖石具有TTG巖漿演化趨勢.在圖3上,奚家堡子奧長花崗巖構成了傾斜的線性趨勢,說明其巖漿由部分熔融作用形成.在圖2上,奚家堡子奧長花崗巖投影點呈現上地幔重熔的趨勢線.在圖4及圖5上,奚家堡子奧長花崗巖投入火山弧區域.可以推測奚家堡子奧長花崗巖形成于大洋與大陸的過渡區——火山島弧區,成巖物質來源于上地幔.

圖7 太陽溝頂二長花崗巖、弓長嶺二長花崗巖CaO-Na2O-K2O圖解Fig.7 The CaO-Na2O-K2O diagram of Taiyanggouding and Gongchangling monzogranites

太陽溝頂二長花崗巖在CaO-Na2O-K2O圖解(圖7)上,與弓長嶺二長花崗巖顯示出明顯的鈣堿性巖漿演化趨勢,構成了富鉀鈣堿性巖系.在圖3上,太陽溝頂二長花崗巖具有傾斜線性的特征,表明其巖漿由源巖部分熔融形成.在圖2上,太陽溝頂二長花崗巖主要落于大陸上部地殼區域,少數樣品落入石英榴輝巖與含榴角閃巖源巖區域,表明其巖漿由陸殼上部部分熔融所形成,同時暗示了新太古代末期的陸殼不再是早期的基性,而是偏硅鋁質.由于陸殼經歷長時間的增生、造陸活動,已由早期的基性陸殼向現今的硅鋁質陸殼轉變.在圖4及圖5上,太陽溝頂二長花崗巖主要投影于火山弧區,個別的投影于板內巖石區,代表當時構造環境較為強烈.

弓長嶺二長花崗巖在圖7上,與太陽溝頂二長花崗巖顯示出明顯的鈣堿性巖漿演化趨勢,構成了富鉀鈣堿性巖系.弓長嶺二長花崗巖較太陽溝頂二長花崗巖更富鉀貧鈉,太陽溝頂二長花崗巖向弓長嶺二長花崗巖具有線性演化的趨勢.在圖3上,弓長嶺二長花崗巖具有平緩傾斜線性的特征.雖然傾斜,但有平行La軸的趨勢,說明其巖漿的形成既具有分熔融特征,又具有結晶分異的特征.可能代表了弓長嶺二長花崗巖是由上地殼部分熔融的太陽溝頂花崗巖巖漿經歷結晶分異所形成的,這與二者在圖7上呈線性演化的特征相吻合.在圖2上,弓長嶺二長花崗巖全部落于大陸上部地殼區域,表明其巖漿是由陸殼上部部分熔融所形成,雖然在新太古代末期的陸殼已由早期的基性向偏硅鋁質轉變,但與現今陸殼相比仍然偏基性,而弓長嶺二長花崗巖投點完全落入大陸上部地殼區域,間接說明其經歷了結晶分異,并將原“偏基性”的成分殘留在源區形成太陽溝頂二長花崗巖.弓長嶺二長花崗巖在圖4上,均落入火山弧區,而在圖5上,其投點較為散亂,分別落入板內花崗巖區、同碰撞花崗巖區及火山弧區,表明其當時構造運動十分強烈,成巖環境較為復雜.

4 討論

1)新太古代變質表殼巖的成巖年齡是解決新太古代地質演化的基礎,前人對區內的表殼巖的年齡做了較為深入的研究,將區內表殼巖分為上鞍山群和下鞍山群,認為北東至南西巖石年齡逐漸變新,呈整合覆蓋的關系.近期最新的研究成果顯示,鞍本-撫順地區的新太古代變質表殼巖的年齡集中在2560~2540 Ma.其中石棚子巖組的年齡為2560 Ma[2],通什村巖組的年齡為2549±8 Ma?田毅,等.遼寧省1∶25萬遼陽市、寬甸縣幅區調修測.遼寧省地質礦產調查院.2013.,紅透山巖組的年齡為2540±34 Ma?邢德和,等.遼吉東部成礦帶地質礦產調查評價成果集成.中國地質調查局沈陽地質調查中心.2013.,茨溝巖組的年齡為2564 Ma?田毅,等.遼寧省1∶25萬遼陽市、寬甸縣幅區調修測.遼寧省地質礦產調查院.2013..年齡的集中代表各巖組間不是簡單的呈上下層位的關系,而且各巖組間的火山物質的地球化學特征有明顯的差異,不具有演化性,表明區內新太古代表殼巖各巖組間可能呈平行的關系,各自所形成的構造位置不同.

2)最新資料顯示,新太古代晚期可能已經存在超大陸(基諾蘭超大陸),世界范圍內新太古代廣泛發育變質深成侵入體是這一超大陸造陸運動的反映.區內的新太古代晚期的TTG巖系大面積出露,而鞍本地區則缺少新太古代TTG,說明在新太古代晚期造陸運動開始階段鞍本地區處在相對穩定的環境下,并沒有參與到初期的造陸運動.之后區內大面積CA巖系侵位階段,鞍本微古陸核才被卷入到新太古晚期的造陸運動.區內鞍本微古陸核、清原微古陸核及遼北微古陸核的拼貼閉合是對基諾蘭超大陸的反應.

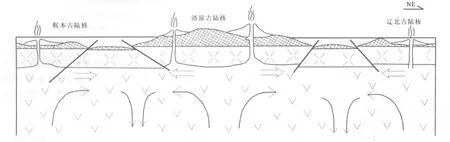

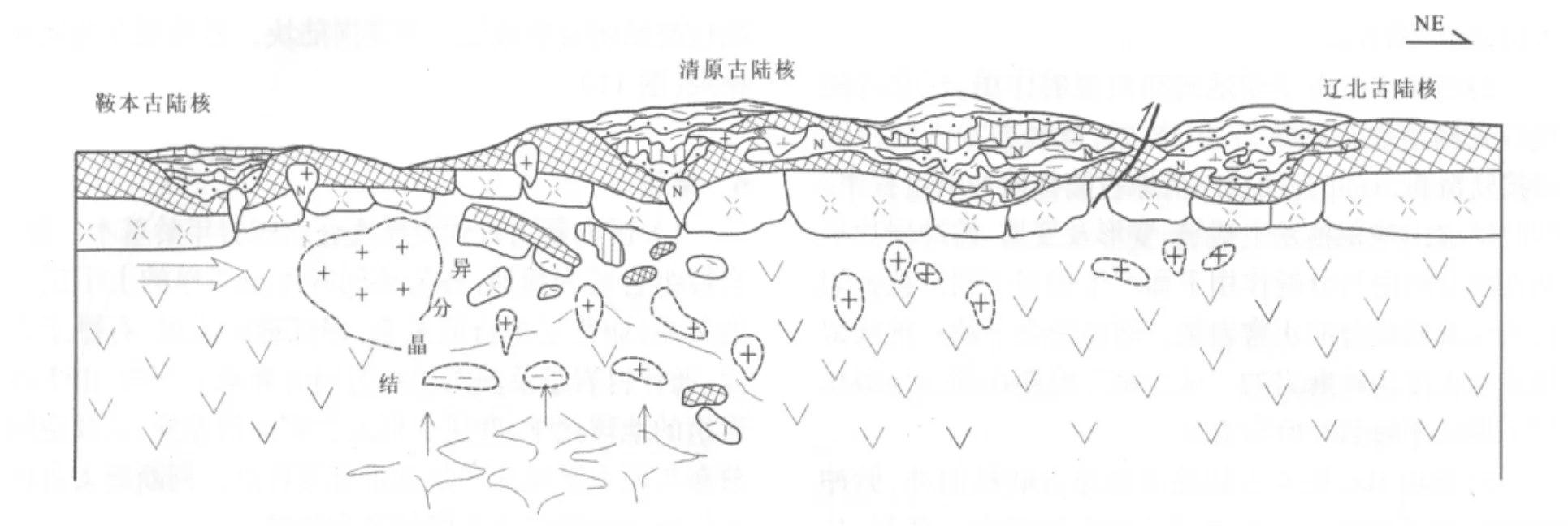

5 新太古代地質演化模式

根據上述結論,結合測區撫順-弓長嶺一帶新太古代各類巖石的巖石學特征、地球化學特征及年代學特征,我們將新太古代巖石出露區劃分為遼北古、清原、及鞍本3個古陸核,提出了撫順-弓長嶺一帶新太古代地質演化模式.

1)在2560 Ma前,鞍本古陸核和遼北古陸核較薄,相當現今的洋殼——“洋殼型”古陸核,清原古陸核較厚,相當現今的陸殼——“陸殼型”古陸核.在地幔熱對流的作用下,原始硅鎂質地殼底部不斷拉伸張裂,3個獨立的古陸核遭受火山作用,分別形成基性火山巖及火山盆地(圖8).

2)2560 Ma,由于受地幔熱對流的作用,遼北古陸核首先向清原古陸核俯沖(圖9),此時鞍本古陸核繼續接受沉積.遼北古陸核向清原古陸核俯沖的過程中,同時使火山沖積物發生褶皺、變形及變質.俯沖巖片早期在部分熔融與分凝作用下而產生相當于網戶英云閃長質片麻巖成分的正常巖漿,同時所余下的一種殘留相成為大冰溝片麻巖的“母巖漿”.晚期在部分熔融作用下形成平嶺后片麻巖巖漿.

3)2540 Ma,鞍本古陸核向清原古陸核俯沖,俯沖作用導致了二者之間的過渡區的上地幔向上隆起,從而降低了上地幔巖石的部分熔融溫度,首先形成了奚家堡子奧長花崗巖巖漿,其次由于大量上地幔物質的上升,為陸殼重熔提供了大量的熱.陸殼的部分熔融作用在新太古代晚期形成了大規模的鈣堿性巖漿.這種鈣堿性巖漿在清原古陸核一側直接侵位形成太陽溝頂二長花崗巖,在鞍本古陸核侵位由于受俯沖巖片的阻擋,較長一段時間內使巖漿上侵暫時停滯,經歷結晶分異作用,地幔熱流的持續作用,巖漿上涌侵位形成弓長嶺二長花崗巖(圖10).

4)在2510 Ma,鞍本古陸核、清原古陸核及遼北古陸核拼貼閉合形成統一的龍崗陸塊,形成現今的地質格局(圖11).

6 結論

1)區內新太古代變質表殼巖成巖年齡基本一致,巖性組合較為相似.各巖組間并不是簡單的上下層位的關系,而是呈平行的關系,即紅透山巖組、石棚子巖組、通什村巖組及茨溝巖組為同時異地的產物.由于各巖組的地球化學、變質變形及含礦性的差異,以及空間分布與原生層理的產狀近垂直等特點,判斷新太古代各巖組分別形成于不同的微古陸核.

2)區內的新太古代晚期的TTG巖系大面積出露,而鞍本地區則缺少新太古代TTG,說明在新太古代晚期造陸運動開始階段鞍本地區處在相對穩定的環境下,并沒有參與到初期的造陸運動.之后區內大面積CA巖系侵位階段,鞍本微古陸核才被卷入到新太古代晚期的造陸運動.鞍本微古陸核的變質表殼巖較另外2個微古陸核陸緣碎屑物更多也反映了清原微古陸核與遼北微古陸核拼貼閉合的時候,鞍本微古陸核處在相對穩定的構造環境接受更多的陸緣碎屑物的沉積,形成大峪溝巖組及櫻桃園巖組.

圖8 新太古代表殼巖形成模式圖Fig.8 Formation model of Neoarchean supracrustal rocks

圖9 清原微古陸核、遼北微古陸核閉合模式圖Fig.9 Closing model of Qingyuan and Northern Liaoning micro paleo-continent nucleus

圖10 鞍本微古陸核拼貼閉合模式圖Fig.10 Matching and closing model of Anshan-Benxi micro paleo-continent nucleus

圖11 現今地質格局Fig.11 The current geological structure

3)撫順地區新太古代早的深成侵入體僅在太子河斷陷以北,渾河斷裂兩側出露,遭受高角閃巖相—低角閃巖相的變質作用.呈鈣堿巖系演化的趨勢,巖漿來自相對較淺的基性古陸殼局部熔融.大地構造位置可能處在洋殼與陸殼的接觸帶.說明當時在太子河以北地區,渾河斷裂附近出現陸殼碰撞增生活動.

4)太古代中期—末期深成侵入體遭受低角閃巖相—綠片巖相的變質作用,奚家堡子巖體在太子河北側斷陷帶兩側出露,呈TTG巖漿演化趨勢,巖漿來自上地幔重熔,說明當時地幔熱流活動較強,地幔局部熔融上涌.形成于大洋與大陸的過渡區——火山島弧區.太陽溝頂二長花崗巖在太子河北側斷陷帶以北出露,弓長嶺二長花崗巖在太子河北側斷陷帶南部出露,二者顯示出明顯的鈣堿性巖漿演化趨勢,構成了富鉀鈣堿性巖系.太陽溝頂二長花崗巖由陸殼上部部分熔融所形成,弓長嶺二長花崗巖經歷了結晶分異,并將原“偏基性”的成分殘留在源區形成太陽溝頂二長花崗巖.二者形成于島弧向同碰撞構造轉化的區域.說明當時在太子河北側斷陷帶附近出現陸殼碰撞增生活動.

[1]遼寧地質礦產局.遼寧省地質志[M].北京:地質出版社,1989.

[2]萬渝生,宋彪,耿元生,等.遼北撫順-清原地區太古宙基底地球化學組成特征及其地質意義[J].地質論評,2005,51(2):128—137.

[3]劉敦一,Nntman A P,Williams I S,等.中國鞍山和冀東地區老于3.8 Ga地質記錄的發現[J].中國地質科學院地質研究所所刊,1992, 23:86—98.

[4]萬渝生.遼寧弓長嶺含鐵巖系的形成與演化[M].北京:科學技術出版社,1993.

[5]伍家善,等.中朝古大陸太古宙地質特征及構造演化[M].北京:地質出版社,1998.

[6]凌賢長.撫順東部地區紫蘇花崗質巖石的特征及成因[J].吉林地質, 1995,14(2):37—44.

DISCUSSION ON THE NEOARCHEAN GEOLOGICAL EVOLUTION IN ANSHAN-BENXI-FUSHUN REGION

TIAN Yi,YU Chao,WANG Guang-wei,DOU Shi-yong,BAO Dong-ming

Liaoning Institute of Geological and Mineral Survey,Shenyang 110032,China

Anshan-Benxi-Fushun is the main outcropped area and key study area for Archean rocks in China,where the metamorphic plutonic intrusion is dominant while the outcropped metamorphic supracrustal rocks are less than 20%by area.The metamorphic plutonic rocks are emplaced in different periods of the Eoarchean-Neoarchean,with the protolith composed of TTG and CA rock series.The typical metamorphic supracrustal rocks are magnetite quartzite and amphibolite. The protolith formations of the two types of rock experienced continuous temperature reduction and decompression process from granulite through amphibolite to greenschist facies in Archean.According to the outcropping characteristics of Neoarchean rocks,the authors divide the study area into three micro paleo-continent nucleuses,namely Anben,Qingyuan and Liaobei paleo-continent nucleuses.Mesoarchean and Neoarchean are the most important epeirogenetic periods,with the Anben micro paleo-continent nucleus as the earliest accretion center,going through matching and splitting transformation, then forming the current geological structure.

Neoarchean;metamorphic plutonic intrusion;metamorphic supracrustal rock;micro paleo-continent nucleus; Liaoning Province

1671-1947(2015)04-0301-08

P534.2

A

2014-09-20;

2015-03-28.編輯:李蘭英.

田毅(1983—),男,碩士,工程師,主要從事區域地質研究,通信地址遼寧省沈陽市皇姑區寧山中路羽豐大廈,E-mail//lnsytianyi@163.com