基于多源遙感數據的遼東灣北部海岸線變化監測與分析

王大鵬,邴智武,李艷斌,陳曦,于瑯

遼寧省地質礦產調查院,遼寧沈陽 110031

基于多源遙感數據的遼東灣北部海岸線變化監測與分析

王大鵬,邴智武,李艷斌,陳曦,于瑯

遼寧省地質礦產調查院,遼寧沈陽 110031

應用遙感技術,從海岸線長度和曲度兩個方面分析遼東灣北部海岸線變化,研究區域海岸線變化規律和趨勢.選用美國陸地衛星(Landsat)的MSS、TM、ETM+系列數據,法國SPOT/4-5系列數據和國產陸地衛星ZY-1 02C數據等多源遙感數據,通過人工目視解譯和計算機信息自動提取結合的方法,監測了自1973~2012年遼東灣北部海岸線變化情況.研究表明,遼東灣北部海岸線長度和曲度均呈增加趨勢,尤其是1997年以后,為快速增加時期,其中中段岸線增速最快,西段岸線次之,東段岸線居尾.人為因素是遼東灣北部海岸線變化主要驅動力.

遼東灣;遙感;海岸線;信息自動提取;驅動力

0 前言

海岸線是陸地與海洋的分界線,從形態上看,有的彎彎曲曲,有的卻像條直線.而且,這些海岸線還在不斷地發生變化.遼東灣北部為中國典型的淤泥質海岸帶[1],海岸線受人類活動影響大.統計資料表明,改革開放以來,遼東灣沿岸漁民在潮間帶挖掘蝦池,圍墾濕地,建設鹽場,使海岸線向海推進,原始地貌隨之改變,海岸帶環境發生極大變化.因此,對海岸線變化進行監測與分析就顯得尤為重要.

隨著遙感技術的日益發展,其探測范圍大、數據獲取速度快的優勢不斷強化,相比于傳統的監測方法,遙感監測具有周期短、投入人力物力少的特點[2],是實施海岸線監測的有力手段.

本文將遙感技術應用于遼東灣北部海岸線變化研究中,利用多平臺、多時相遙感數據,通過計算機信息自動提取[3]和人工目視解譯,對遼東灣北部海岸線變化進行監測與分析,繪制自1973~2012年40年來的遼東灣海岸線圖,在定性的基礎上突出定量研究,選取6期海岸線進行對比,得出其變化特征與趨勢.期望本研究能為保護該區自然環境和探尋海岸帶可持續發展政策提供參考.

1 區域概況

1.1 區域地理

研究區位于下遼河平原中南部,地理范圍為:東經120°58′38″~122°30′22″,北緯40°16′24″~41°04′01″之間,面積約300 km2.本文研究海岸線為遼東灣北部,主體為淤泥質海岸,局部為砂質海岸,內側為濱海低地,水下地形平緩,平均潮差2.7 m,水深5~30 m,冬季結冰.

注入遼東灣北部的主要河流為遼河,河口為三角洲,有大面積沼澤濕地分布.地貌類型主要為沖海積、沖積和海積平原.地勢低洼,河渠與牛軛湖發育,地面坡降0.025%,地面標高2~5 m.由于河道淤積、改道,海水頂托,地勢低洼積水,土壤大面積形成鹽漬化和沼澤化,地表巖性多為亞黏土和黏土、淤泥質亞黏土及粉細砂組成,沼澤濕地及潮溝發育.

1.2 區域地質

從大地構造單元上看,遼東灣北部位于中朝準地臺華北斷拗下遼河斷陷遼河斷凹構造單元中[4].根據區域地質資料和鉆孔資料結合分析認為,遼東灣地區前第四系巖石地層屬華北地層區,發育有太古宇、中新元古界、古生界,區內地表均為第四系松散堆積物,基本無基巖出露.

新生代以來表現為大幅度沉降,由不均勻的沉降轉為整體下沉,進入第四紀以來發育了巨厚的河湖相、海相松散堆積物,且具連續沉積的特點,各地層單元之間為整合接觸.自東部山前傾斜平原向西部濱海平原,粒度由粗變細,厚度由薄變厚,自下而上由粗變細.由于氣候的周期性變化和新構造運動的影響,海陸輪廓變化異常頻繁,自更新世至全新世的冰后期,至少發生3次海侵.

根據遼寧省海岸帶環境地質調查評價項目研究結果,遼東灣頂端海岸線變化最大,總體趨勢為陸地面積增加.1909~2003年,雙臺子河口的陸地面積變化最大?倪金.遼寧省海岸帶環境地質調查評價報告.遼寧省地質礦產調查院,2010..

2 遙感數據與處理

本研究采用多平臺、多時相遙感數據,數據類型包括美國陸地衛星Landsat/1-3 MSS、Landsat/4-5 TM、 Landsat/7 ETM+系列數據,法國SPOT/4-5系列數據和國產陸地衛星資源一號(ZY-1 02C)數據.對以上幾種數據源的介紹見表1.表1遙感衛星數據一覽表Table 1 Remote sensing satellite data

表1 遙感衛星數據一覽表Table 1 Remote sensing satellite data

遙感數據處理的步驟為:幾何精校正—彩色合成—圖像鑲嵌—圖像增強—圖像裁剪.

從1∶5萬高斯-克呂格投影的地形圖上選取水系、公路交叉點、油井平臺等易識別與定位且經驗證為穩定地物處作為地面控制點,首先對分辨率最高的國產資源衛星數據進行影像到地圖的配準,繼而對所有遙感數據進行圖到圖的幾何精校正,誤差控制在1個像元內.保證所有衛星影像數據具有相同的空間坐標系統,便于多期對比.

根據美國陸地衛星各波段的特征,綜合對不同波段之間的組合研究[5],對MSS數據的彩色合成選用4(藍)、5(綠)、7(紅)波段合成;TM和ETM+數據均采用1(藍)、4(綠)、7(紅)波段合成.由于SPOT和資源一號衛星都沒有藍光波段,故采用擬合藍波段[6],SPOT采用1(藍)、(1+2+3)/3(綠)、2(紅);資源一號采用1(藍)、(1*x+2*y)/(x+y)(綠)、2(紅).

Landsat系列衛星數據單景即可覆蓋本文工作區,因此無需鑲嵌處理.SPOT衛星數據覆蓋工作區需3景數據,資源一號衛星數據覆蓋工作區需6景數據,均需進行鑲嵌處理,使多幅影像連接合并成一幅單一的合成影像.本文使用ENVI遙感處理工具,使用基于地理坐標的影像鑲嵌方法完成鑲嵌處理.

針對Landsat數據使用ENVI的線性拉伸2%,以強化水域和陸地的反差;對SPOT和資源一號數據,使用0-255拉伸,改變影像亮度值,增強地物反差.

使用ENVI平臺的感興趣區裁剪功能,疊加工作區范圍的矢量文件到影像上,創建感興趣區,用感興趣區裁剪方法,完成影像裁剪.

3 海岸線提取方法

3.1 人工目視解譯提取海岸線

本文使用的資源一號衛星和SPOT5衛星數據空間分辨率為5 m,水陸界線和反光較高的砂質岸段,顏色差異顯著,紋理輪廓清晰,利于目視解譯.由于研究區為淤泥質海岸,空間分辨率較低的Landsat(60 m、30 m)和SPOT4(10 m)遙感影像上呈現出較復雜的邊緣,部分海岸線判別較難.本研究通過MapGIS平臺,將1∶50 000地形圖和遼寧省海岸帶環境地質調查項目成果疊加到遙感影像上,綜合分析影像特征與海岸帶土地利用資料,確定海岸線范圍.

3.2 計算機自動提取海岸線

Landsat衛星數據具備豐富的多光譜波段,從已掌握的大量Landsat數據中優選7~9月的夏季無云數據.此時海水處于相對高位,水陸交界線相當于海水的平均高潮線.通過計算植被指數NDVI[7],使用ERDAS建模軟件,實現不同年份的NDVI批量計算.應用ENVI軟件的決策樹分類,將NDVI影像分為負值和正值兩類,對計算后的圖像進行平滑處理.然后將負值類提取出來,輸出到MapGIS平臺的區文件,再通過弧段轉線,實現海岸線自動提取.

4 海岸線變化情況

本研究選取5期海岸線遙感提取數據(表2),進行監測對比.

表2 遼東灣北部海岸線長度表Table 2 Coastline length of northern Liaodong Bay

4.1 海岸線長度變化

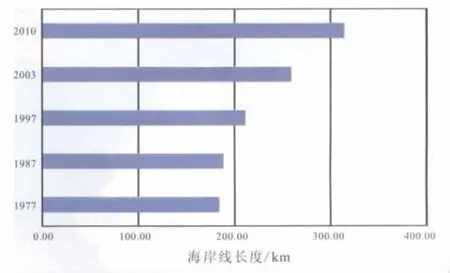

如圖1所示,1977年遼東灣北部總體海岸線長度為184.26 km,到1987年為188.55 km,增長僅為4.29 km,年平均增長不到0.5 km.截止到1997年遼東灣北部海岸線長為211.37 km,與1987年相比增長了近23 km,年平均增長2.3 km.2003年和2010年海岸線長度分別為259.24 km和314.48 km,在兩個不到7年的時間跨度里,分別增長了約48 km和55 km,年平均增長近8 km,到2012年海岸線總長為330.99 km,年增長超過8 km.

圖1 遼東灣北部海岸線變化圖Fig.1 Coastline variation of northern Liaodong Bay

按行政區域對遼東灣北部海岸線分段研究(圖2),從1977~1987年,各分段海岸線均為相對穩定階段;1987~1997年,中段和西段海岸線均為緩慢增長階段,東段岸線出現了負增長;1997年以后,東、西岸線增長速度大致相同,增速均不超過2 km/a,而中岸線增長迅速,增長速率超過5 km/a.2010年以后中斷岸線增速變緩,東、西岸線增速加快.

圖2 遼東灣北部海岸線分段變化圖Fig.2 Coastline segment variation of northern Liaodong Bay

4.2 海岸線曲度變化

遼東灣北部海岸線整體曲度變化為由圓滑變平直,由平直變曲折,曲折程度呈跳躍式增長,變化形態如圖3所示.海岸線分段變化情況如下:

1977~1987年,東、西岸線由圓滑變曲折,但彎曲程度不高,中岸線由圓滑變平直;1987~1997年,西岸線繼續變曲折,中岸線也開始變曲折,東岸線由曲折變平直;1997~2003年,所有岸線均變得更為曲折,由圓滑線狀變為波狀;2003~2012年,海岸線曲折程度加大,尤其是中、西岸線的局部岸線由波狀變為齒狀.

圖3 遼東灣北部海岸線曲度變化圖Fig.3 Coastline curvature variation of northern Liaodong Bay

5 驅動力分析

遼東灣北部海岸線變化的原因比較復雜.不同于基巖海岸,淤泥質海岸線變化主要受海底地形和泥沙堆積、海面上升速度、河流改道以及人類活動幾個方面的影響.

5.1 自然因素

(1)地形因素

海底地形的平緩程度在一定程度上決定了泥沙的淤積速度,海底地形越平緩,泥沙堆積成陸速度越快.河流泥沙量大的大凌河口和雙臺子河口附近海岸線淤進較快;河流泥沙含量小的遼河,其兩側的海岸線淤進速度較慢.

(2)海面上升與地面沉降

遼東灣北部地區在地質構造上處于長期上升的遼西山地和遼東半島山地之間的長期下沉的新華夏系第三巨型沉降帶,同時,遼河三角洲平原海岸自20世紀50年代以來,海平面上升趨勢十分明顯.

(3)河流改道

歷史上遼河下游河道曾多次變遷,近代遼河在臺安縣六間房村以下分成兩股,進入研究區一股稱雙臺子河,太子河經營口入海段稱大遼河.近些年來,大凌河入海口也有改變,入海口處的改變意味河流泥沙入海的位置改變,對海岸線變化的影響顯而易見.

5.2 人為因素

(1)人口迅速增長

工作區的行政范圍涉及到錦州、盤錦、營口三市,該地區的總人口數量從1988年的303.2萬增長到2010年的360.7萬.同時,隨著遼東灣濱海地區大量化工項目的開發和引進,外來人口不斷增長,這部分人口的數量尚無準確統計.為了應對人口增長的壓力,就會采取相關措施提高單位面積糧食產量,擴大耕地面積,加速海岸線變化,如灘涂改建為工廠,坑塘排干改造為耕地.

(2)經濟迅速發展

隨著海岸帶經濟蓬勃發展,港口和圍海造田項目的實施,直接增加了海岸線長度和曲度.如進行水產養殖的灘涂開墾,以蘆葦造紙、油氣開發為主的工業活動和開發沿海公路、旅游風景區的建立和城市化飛速進行,使得海岸線進入快速變化期.

(3)工程建設

為了有效供給農業用水,修建了各種水利設施,如人工開鑿的溝渠.造成的后果是海岸濕地景觀的生態用水被截留,引起濕地植被的整體退化,生態功能嚴重受損,水生生物多樣性下降,生物生產力降低,進而導致部分生物岸線形態發生變化.

綜上,近現代人類的經濟活動及區域開發歷史作為一種人類外在的脅迫因子疊加于自然因子之上,加快了海岸線向海推進的進程,并使之逐漸偏離原來的自然演化軌跡.人為因素是造成遼東灣北部海岸線變化,向海方向伸展的主要原因.

6 結論

(1)遼東灣北部海岸線近40年來總體長度變長,但各分段岸線長度變化速率不同,增速排序為中段>西段>東段.

(2)遼東灣北部海岸線曲折度增大,但各分段岸線曲度變化率不同,曲度變化排序為中段>西段>東段.

(3)遼東灣北部海岸線變化主要驅動力為人為因素,海岸線的變化趨勢受制于區域經濟發展.各地區經濟發展的速度不同,導致各岸線的變化速率不同.

(4)隨著對地觀測衛星的日趨豐富,穩定且連續地獲取區域遙感數據成為可能.運用多源遙感數據可以經濟、快速監測海岸線變化情況,具有良好的應用價值和前景.

[1]姜義,李建芬,康慧,等.渤海灣西岸近百年來海岸線變遷遙感分析[J].國土資源遙感,2003(4):54—58,78.

[2]梅安新,彭望碌,秦其明,等.遙感導論[M].北京:高等教育出版社, 2001.

[3]Pardo-Pascual J E,Almonacid-Caballer J,Ruiz L A,et al.Automatic extraction ofshorelines from Landsat TM and ETM+multi-temporal images with subpixel precision[J].Remote Sensing of Environment,2012,123: 1—11.

[4]李曉光,張鳳蓮,鄒丙方,等.遼東灣北部灘海大型油氣田形成條件與勘探實踐[M].北京:石油工業出版社,2007.

[5]韓麗君.土地利用分類中TM影像最佳波段組合選擇研究[J].太原師范學院學報:自然科學版,2010(1):126—129,144.

[6]孫華,林輝,熊育久,等.SPOT5影像統計分析及最佳組合波段選擇[J].遙感信息,2006(4):57—60,88.

[7]王大鵬,李長安,李輝.基于遙感的武漢植被覆蓋動態變化研究[J].農機化研究,2009(7):74—78.

COASTLINE VARIATION MONITORING AND ANALYSIS OF NORTHERN LIAODONG BAY BASED ON MULTI-SOURCE REMOTE SENSING DATA

WANG Da-peng,BING Zhi-wu,LI Yan-bin,CHEN Xi,YU Lang

Liaoning Institute of Geological and Mineral Survey,Shenyang 110031,China

The paper analyzes the regional change rule and trend in the northern Liaodong Bay from the two aspects of length and curvature with RS technology.Using multi-source RS data such as MSS/TM/ETM+series data of US Landsat, French SPOT/4-5 series data and China Resources Satellite ZY-1 02C data,combining with the methods of artificial visual interpretation and computer automatic information extraction,the coastal changes in northern Liaodong Bay during 1973-2012 are monitored.The study shows that the length and curvature of coastline in northern Liaodong Bay are both increasing,especially after 1997 when they increase rapidly.The middle section of the coastline has the fastest increasing speed,followed by the west section and the east section.The main driving force for the change is human factors.

Liaodong Bay;remote sensing;coastline;automatic information extraction;driving force

1671-1947(2015)04-0365-04

P714;TP79

A

2014-09-20;

2015-03-28.編輯:張哲.

中國地質調查局項目“環渤海經濟區地質環境調查評價與區劃”(1212011120088).

王大鵬(1983—),男,碩士,工程師,從事區域地質調查、礦產和環境地質調查及遙感研究,通信地址遼寧省沈陽市皇姑區寧山中路42號羽豐大廈,E-mail//Leisurebird@tom.com