流域污染分異特征及成因分析

林蘭鈺,羅海江,李 茜,張鳳英,周 磊,史 宇,張殷俊

中國環境監測總站,國家環境保護環境監測質量控制重點實驗室,北京 100012

水是生物體內一切物質交換的媒介,是人類生存不可或缺的自然資源,水資源是維系地球生態環境可持續發展的首要條件。人類發展歷史上的大部分時間都在利用和破壞著水資源,且未意識到水資源的有限性是需要保護的,如今,人類面臨較為嚴重的水資源危機的威脅[1]。隨著人類的發展和大規模水污染事件[2-5]的發生,人們深刻認識到保護水資源的重要性和緊迫性,各國都在積極探索和實施不同政策和措施保護水資源[6-12]。

中國人口眾多,人均水資源相對匱乏[13]。隨著中國經濟的發展,環境代價日趨體現,水環境質量在一定程度上出現惡化[14]。經過長期的污染減排和治理,中國的地表水水質總體有所改善[15],但截至 2013 年仍處于輕度污染狀態[16],部分斷面和河段長期為劣Ⅴ類水質,個別斷面水質有惡化趨勢,形勢仍不容樂觀。準確判斷地表水環境形勢和污染特征,分析其原因,對于加強流域保護,改善水環境質量具有重要意義。

分析2013年全國地表水的污染現狀,梳理存在的環境問題,結合水資源狀況、污染排放、經濟發展等分析了全國流域水污染特征成因。

1 數據來源

全國地表水十大流域水質數據來源于中國環境狀況公報[16]和中國環境質量報告[17],水資源數據來源于中國水資源公報[18],廢水及主要污染物排放、行業排放、農業面源污染、社會經濟和產業結構數據來源于中國環境統計年報[19-20]。

2 水體水質分析

2.1 流域水質差異較大

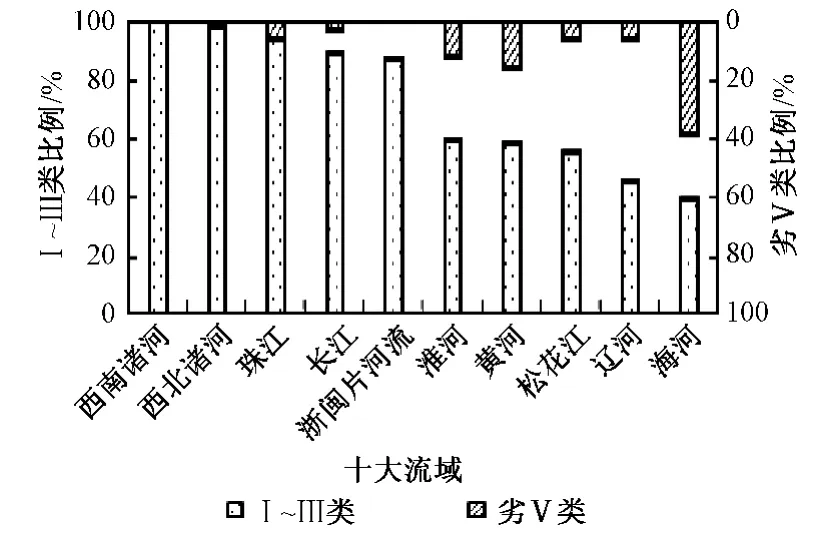

2013年全國十大流域水質狀況如圖1所示。

圖1 2013年十大流域水質狀況

從圖1來看,2013年全國地表水十大流域中,西南諸河、西北諸河和珠江流域水質均為優,Ⅰ~Ⅲ類水質斷面比例均高于90%;長江流域和浙閩片河流水質均為良好,Ⅰ~Ⅲ類水質斷面比例均介于85% ~90%之間;淮河、黃河、松花江和遼河流域均為輕度污染,Ⅰ~Ⅲ類水質斷面比例均介于45%~60%之間,劣Ⅴ類水質斷面比例均介于5% ~20%之間;海河流域為中度污染,Ⅰ~Ⅲ類和劣Ⅴ類水質斷面比例均為39.1%。

2.2 多數流域的城市河段污染較重

2013年全國重度污染城市河段統計狀況如表1所示。

表1 2013年全國重度污染城市河段統計

由表1可見,2013年十大流域164個城市河段中,有17個河段為劣Ⅴ類水質,處于重度污染狀態,占全部城市河段的10.4%。從空間特征看,重度污染的城市河段分布于海河、珠江、黃河、西北諸河、松花江、淮河和長江7個流域,其中海河、珠江和黃河流域重度污染的城市河段比例較高,分別為 42.9%、25.0%和 20.0%。

2.3 重度污染水質斷面集中分布

2013年十大流域705個國控斷面中,有63個斷面為劣Ⅴ類水質,重度污染。從空間分布看,多集中分布于海河、淮河和黃河中下游地區,共有46個劣Ⅴ類水質斷面,占劣Ⅴ類水質總斷面數的73.0%。海河、淮河和黃河流域分別有劣Ⅴ類水質斷面25、11、10個,主要分布在華北和華東地區,其中河北、山東、河南、山西和安徽分別有11、7、6、6、5 個。

3 環境壓力分析

3.1 水資源過度利用是流域污染重要原因之一

3.1.1 水資源狀況

中國的淡水資源總量約為28 000億立方米,占全球水資源總量的6%,僅次于巴西、俄羅斯和加拿大,居世界第4位,但人均淡水資源總量只有2 300 m3,僅為世界平均水平的1/4、美國的1/5,在世界上名列121位,是全球人均水資源最貧乏的國家之一。

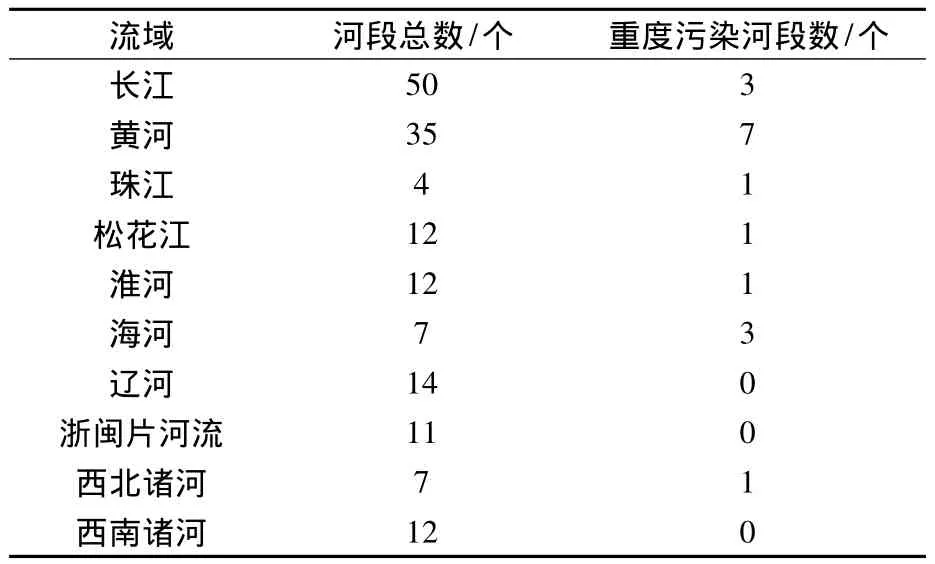

2012年全國十大流域水資源分布情況如圖2所示。

圖2 2012年十大流域水資源分布情況

從圖2來看,2012年十大流域水資源量從高到低依次為長江流域(10 807.0億立方米)、西南諸河(5 256.2億立方米)、珠江流域(5 077.2億立方米)、浙閩片河流(2 749.4億立方米)、松花江流域(1 537.2億立方米)、西北諸河(1 430.4億立方米)、黃河流域(771.8億立方米)、淮河流域(746.2億立方米)、遼河流域(716.9億立方米)、海河流域(436.7億立方米)。其中,海河、遼河、淮河和黃河流域水資源量較少,分別占十大流域總量的 1.5%、2.4%、2.5%和 2.6%。

從單位面積水資源量分布看,西北諸河、黃河、海河、淮河和松花江流域單位面積水資源量分別為 4.3、9.7、13.7、27.2、27.6 億立方米/萬平方千米,分別為十大流域的倒數第1~5位。從人均水資源量看,海河、淮河、黃河和遼河流域人均水資源量分別為 527、750、1 337、2 048 m3,均遠低于全國平均水平。

水資源量不足導致水體自凈能力差,影響水質改善,是流域污染的重要原因之一。

3.1.2 水資源利用

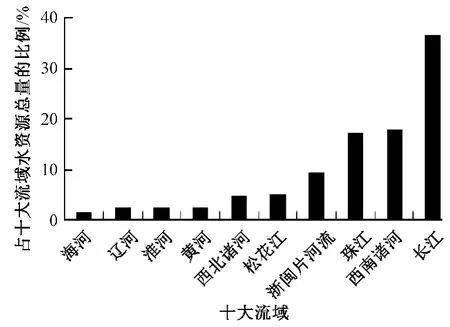

2012年全國十大流域水資源利用情況如圖3所示。

圖3 2012年十大流域水資源利用情況

從圖3來看,淮河和海河流域水資源利用率均高達85%以上,黃河和西北諸河均為50%左右,松花江和遼河流域均為30%左右,長江和珠江流域均接近20%。國際上一般認為,對一條河流的開發利用不能超過其水資源量的40%,而中國十大流域中有4個流域已經超過40%的合理限度,尤其是淮河和海河流域遠超40%。

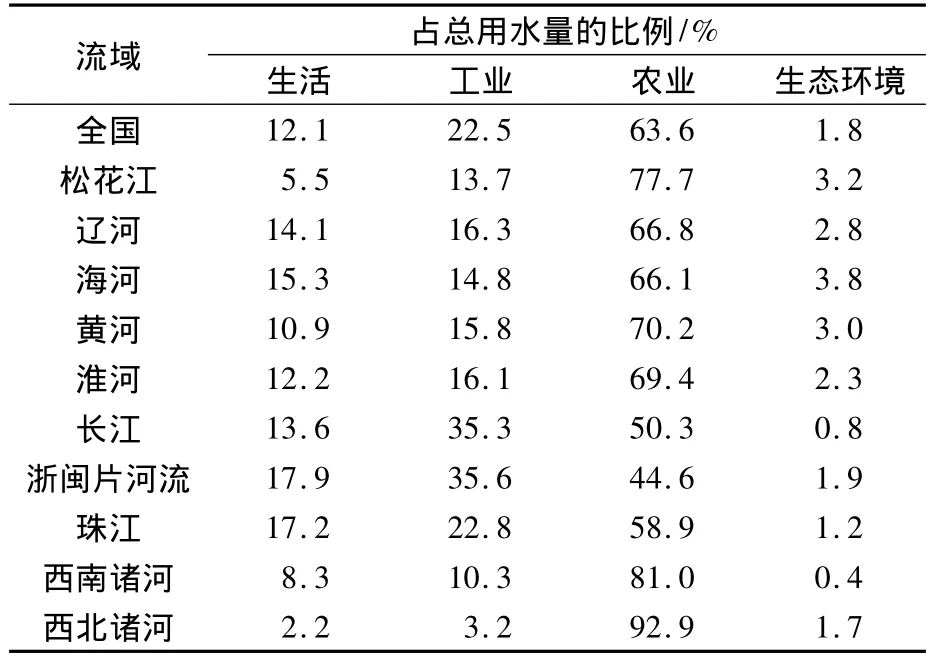

2012年全國十大流域用水情況如表2所示。

表2 2012年全國十大流域用水情況

2012年全國總用水量6 131.2億立方米。由表2可見,農業用水最多,占63.6%;其次為工業用水和生活用水,分別占22.5%和12.1%;生態環境補水(僅包括人為措施供給的城鎮環境用水和部分河湖、濕地補水)占1.8%。從各流域看,僅浙閩片河流、長江和珠江流域農業用水比例低于全國平均水平,分別為 44.6%、50.3%和58.9%;其他流域均高于全國平均水平,其中西北諸河最高,占到92.9%,其余流域農業用水比例介于65%~85%之間。

在各省級行政區中,用水量大于400億立方米的有新疆、江蘇和廣東3個省份,用水量少于50億立方米的有天津、青海、西藏、北京和海南5個省份。農業用水占總用水量75%以上的有新疆、西藏、寧夏、黑龍江、青海、甘肅和海南7個省份,工業用水占總用水量35%以上的有上海、重慶、福建和江蘇4個省份,生活用水占總用水量20%以上的有北京、天津、上海、重慶、廣東和浙江6個省份。

2012年,全國人均綜合用水量為454 m3,萬元國內生產總值(當年價)用水量為118 m3。農田實際灌溉畝均用水量為404 m3,農田灌溉水有效利用系數為0.516,萬元工業增加值(當年價)用水量為69 m3。

各省級行政區的用水指標值差別很大。從人均用水量來看,大于600 m3的有新疆、寧夏、西藏、黑龍江、內蒙古、江蘇和廣西7個省份;小于300 m3的有天津、北京、山西和山東等9個省份。從萬元國內生產總值用水量看,新疆最高,為786 m3;小于100 m3的有北京、天津、山東、浙江等12個省份,其中天津和北京分別為18、20 m3。

3.2 流域納污量居高不下制約水質改善

3.2.1 廢水及主要污染物排放

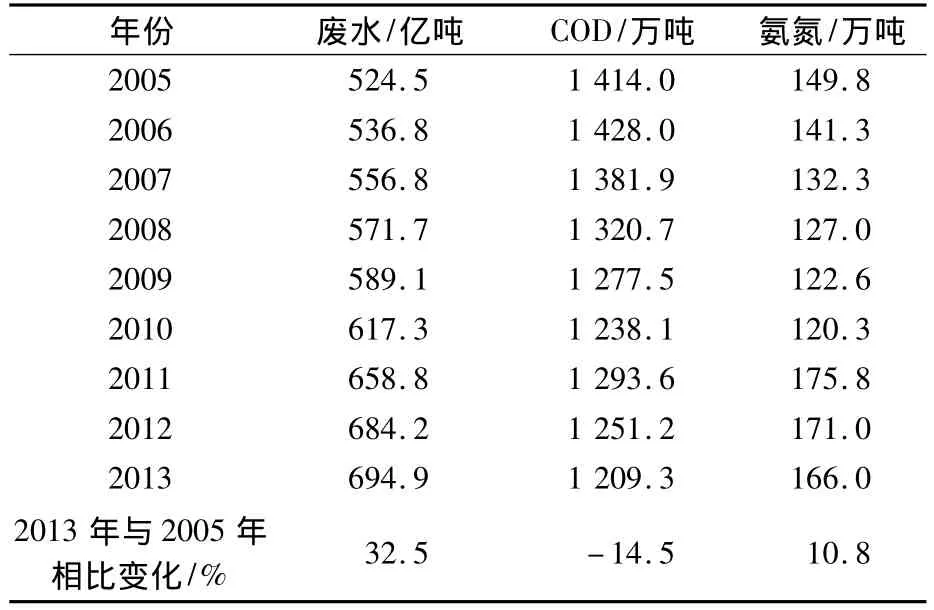

2005—2013年全國廢水及主要污染物排放情況見表3。中國從2011年開始增加農業源的排放統計,為保證數據可比性,此處統計范圍僅包含工業和生活。

表3 2005—2013年全國廢水及主要污染物排放情況

由表3可見,2013年與2005年相比,全國廢水排放量由524.5億噸升至694.9億噸,增幅為32.5%;廢水中COD 由1 414.0 萬噸降至1 209.3萬噸,降幅為14.5%;氨氮排放量由149.8萬噸升至166.0萬噸,增幅為10.8%。廢水排放量呈逐年上升趨勢,雖然近年來各項污染物排放量均出現下降趨勢,但排放總量依然較高,水體自身的自凈能力已經較弱,部分區域排放量遠大于環境容量,長年居高不下的污染排放累積效應嚴重影響水質改善。

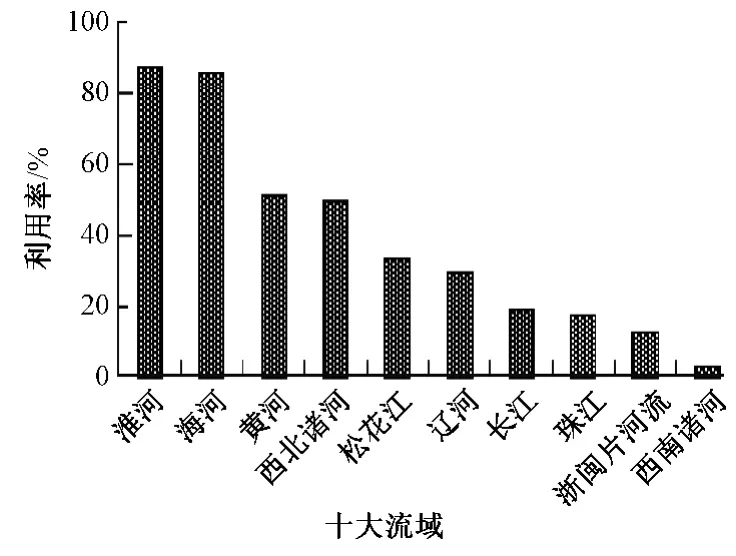

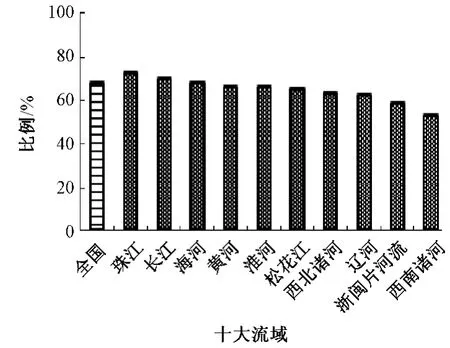

2012年全國十大流域生活污水排放比例如圖4所示。

圖4 2012年十大流域生活污水排放比例

從工業和生活污水排放結構看,生活污水占主要部分且占比逐年上升。十大流域2012年共接納廢水排放量684.2億噸,其中生活污水接納量為462.6億噸,占67.6%。各流域生活污水接納量占流域廢水接納量的比例為 53.1% ~72.6%,廢水來源均以生活污水為主。從COD來看,全國生活源COD排放比例平均為72.9%,除西北諸河為39.2%外,其他流域均超過55%。從氨氮來看,全國生活源氨氮排放比例平均為84.6%,除淮河為39.2%、西北諸河為59.6%外,其他流域均超過75%。綜上,生活源排放在各大流域幾乎全部超過工業源排放。究其原因,一方面由于近年來的工業污染減排有成效,減少了工業源的排放;另一方面由于生活源排放未得到有效治理,導致排放比例居高不下,應引起足夠重視。

2012年全國十大流域水資源量和單位水資源量納污情況見表4。

表4 2012年全國十大流域水資源量、單位水資源量納污量對比表

水資源量小與納污量大的矛盾加劇了部分流域的污染。由表4可知,海河、淮河和黃河流域2012年分別接納廢水排放量72.0、95.1、43.5億噸,接納COD 為 93.4、153.2、104.1 萬噸,接納氨氮 23.2、19.2、18.4萬噸。3個流域僅有十大流域6.6%的水資源量,但接納了全國30.8%的廢水排放量、28.0%的COD排放量和24.1%的氨氮排放量。

3.2.2 行業排放

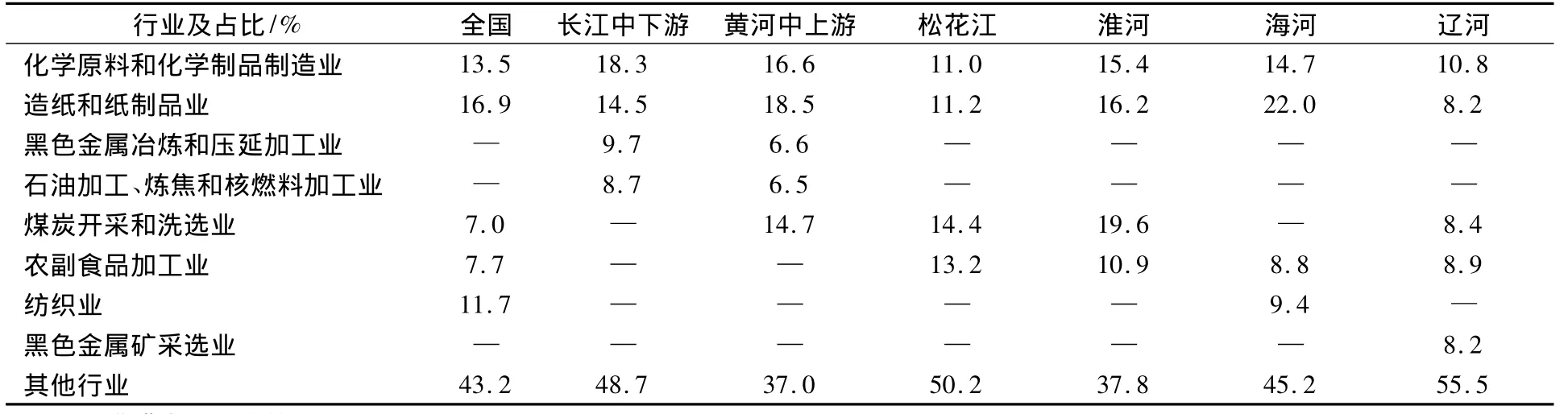

2012年全國重點流域工業廢水排放量行業構成情況見表5。

表5 2012年全國重點流域工業廢水排放量行業構成

從產業布局看,全國重點流域中,工業企業污染排放的行業集中性強,重污染行業集聚,而重污染行業集聚地區的污染治理措施不到位,給流域水質改善帶來壓力。由表5可見,2012年全國重點工業企業廢水排放量由高到低居前5位的行業依次為造紙和紙制品業、化學原料和化學制品制造業、紡織業、農副食品加工業、煤炭開采和洗選業,5個行業廢水排放量總和占全國重點工業企業廢水排放總量的56.8%。

從流域看,2012年海河廢水排放量位于前4位的行業為造紙和紙制品業、化學原料和化學制品制造業、紡織業、農副食品加工業,4個行業的廢水排放量為12.9億噸,占排放總量的54.8%,也是主要污染物排放量最大的行業;4個行業的COD和氨氮的排放量分別占排放總量的60.7%和61.3%。但這4個行業的經濟效益貢獻并不大,以海河流域的河北省為例,2012年河北省這4個行業的總產值僅為全省工業總產值的13.4%,與其較大的污染貢獻率不相符,應成為污染治理的重點行業。從淮河流域看,廢水排放量位于前4位的行業為煤炭開采和洗選業、造紙和紙制品業、化學原料和化學制品制造業、農副食品加工業,4個行業的廢水排放量為12.4億噸,占排放總量的62.2%。

3.2.3 農業面源污染

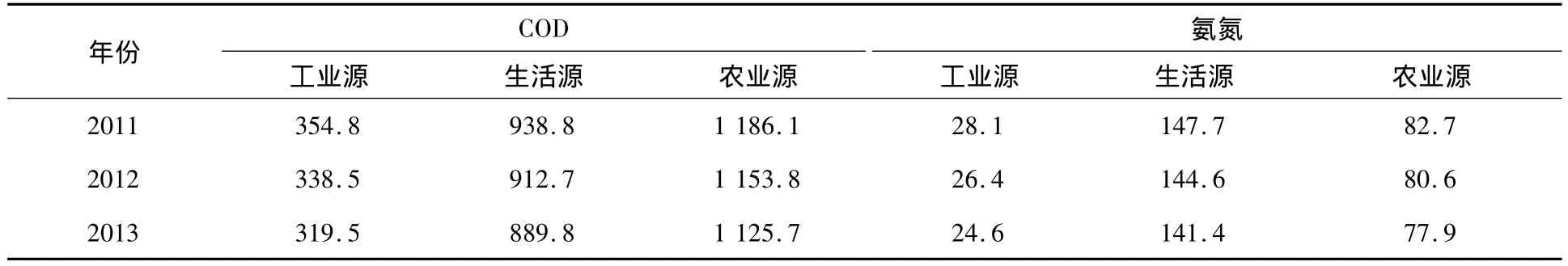

2011年開始,中國增加農業源排放情況統計。2011—2013年全國廢水中COD和氨氮排放組成見表6。

表6 2011—2013年全國廢水中COD和氨氮排放組成 萬噸

由表6可見,2011—2013年農業源COD年排放量均超過1 100萬噸,幾乎相當于各年度工業源和生活源COD排放的總和,約占到當年COD排放總量的1/2;農業源氨氮排放量相當于各年度工業源和生活源氨氮排放總量的50%,約占到當年氨氮排放總量的1/3。大量的面源排放嚴重影響了流域水質。

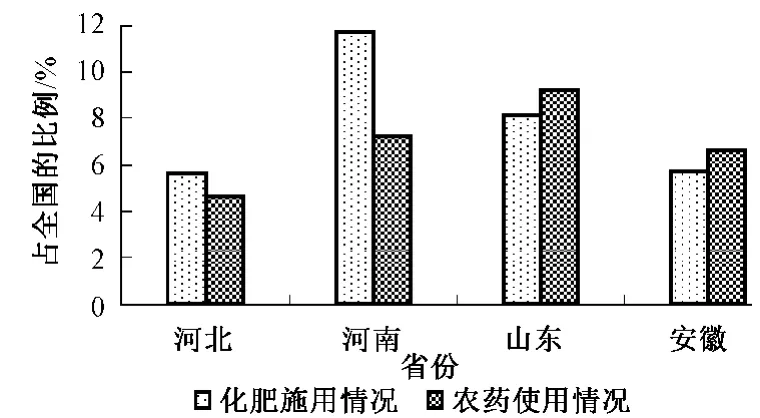

海河、淮河和黃河中下游地區是中國重要產糧區,其中主要省份河南、山東、河北和安徽2012年的耕地面積分別占全國的6.5%、6.2%、5.2%和4.7%。流域內農業化肥施用量和農藥使用量巨大,2012年河南、山東、河北和安徽的化肥施用量分別為 684.4、476.3、329.3、333.5 萬噸,其中河南的農業化肥施用量占全國農業化肥施用總量的近1/8,單位耕地面積化肥施用量達到684.4 kg/hm2,山東農業化肥施用量也占到近1/12,單位耕地面積化肥施用量達到476.3 kg/hm2;2011年,河南、山東、河北和安徽的農藥使用量分別為12.9、16.5、8.3、11.8 萬噸,山東的農藥使用量占全國農藥使用總量的近1/10,河南占近1/14,安徽占近1/15(圖5)。

圖5 2012年主要產糧區各省農業化肥施用情況

農藥噴灑和化肥大量使用,通過地表徑流、土壤中流和地下滲漏等途徑進入水體,進而造成了這些流域較為嚴重的面源污染。2012年,海河、淮河和黃河流域接納農業污染物流失總量中,接納COD、氨氮、總氮和總磷之和分別為443.2、27.1、185.6、19.9 萬噸,分別占十大流域接納總量的38.4%、33.6%、41.1%和 40.7%,而 3 個流域水資源量總和所占比重僅6.6%。農業面源污染勢必對流域水環境質量造成嚴重影響。

3.3 產業格局與水資源配置格局匹配度低

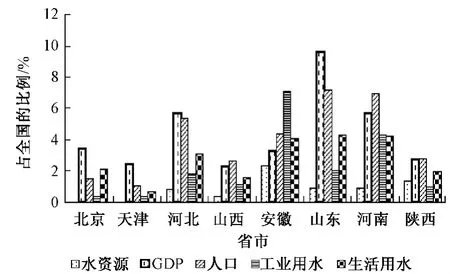

3.3.1 經濟社會發展

海河、淮河和黃河中下游地區主要分布在華北和華東,是中國經濟發展水平較高的地區,工業化和城市化的快速發展給水環境質量帶來巨大壓力。以2012年為例,流經的主要省市(北京、天津、河北、山西、安徽、山東、河南和陜西)僅有全國8.7%的水資源量,卻承載了全國35.4%的GDP,以及全國31.9%的人口,水資源配置格局與經濟社會發展布局不匹配的現象突出,造成水資源供需矛盾(圖6)。

圖6 2012年部分省市水資源供需情況

在人口分布方面,海河、淮河和黃河中下游地區人口密度高,城市化進程較快,主要省份均為人口大省。山東、河南、河北和山西2012年的人口總量分別占全國總人口的7.2%、6.9%、5.4%和2.7%,而這些省份的水資源量僅為全國水資源總量的0.4% ~1.3%。

工業的高速發展和人口的集聚帶來了用水量的上漲,加劇了水資源供需矛盾。河南的工業和生活用水量分別占全國的4.3%和4.2%,山東的工業和生活用水量分別占全國的2.0%和4.3%,而這2個省份的水資源總量均僅為全國的0.9%。

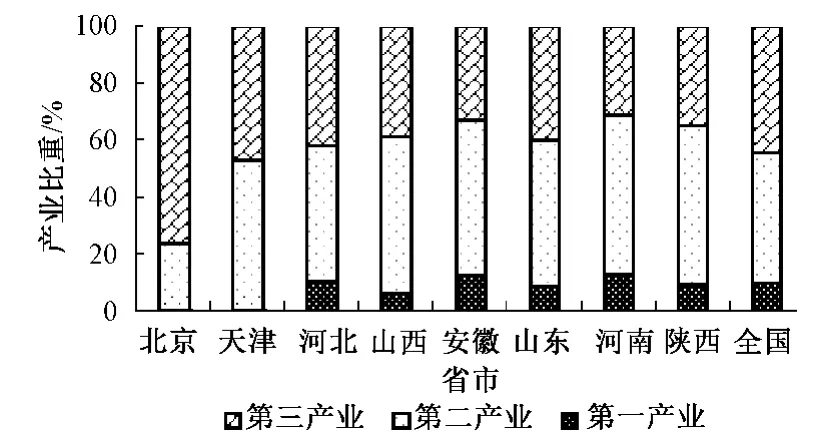

3.3.2 第二產業結構偏重

2012年中國主要產糧區各省市產業結構如圖7所示。

圖7 2012年主要產糧區各省產業結構

從圖7來看,海河、淮河和黃河中下游地區主要省市的產業結構偏重,經濟發展過多依賴于工業,第二產業比重較高,除北京外,其他主要省市的第二產業比重均超過50%,均高于全國平均水平。其中,河南、陜西、山西和安徽第二產業比重分別高出全國平均值 11.0、10.6、10.3、9.3 個百分點。

4 結論

1)中國地表水區域性污染較為集中。十大流域水質差異較大;多數流域的城市河段出現重度污染,尤以海河、珠江和黃河流域重度污染的城市河段比例較高;重度污染的斷面集中分布在海河、淮河和黃河中下游地區。

2)水資源缺乏和過度利用是導致流域污染的重要原因之一。各流域水資源量存在較大差異,海河、遼河、淮河和黃河流域水資源量較少,僅占十大流域總量的9%,其人均水資源量均遠低于全國平均水平;淮河、海河和黃河流域水資源利用率介于50% ~87%之間,均已超過國際公認的合理限度。

3)流域納污量常年居高不下制約水質改善。全國廢水排放量逐年上升,COD和氨氮各有增減,氮排放量依然較高;其中工業源排放有所減少,但生活源排放居高不下,其排放量幾乎全部高于工業源,是污染主要來源。海河、淮河和黃河流域單位水資源量納污量大導致流域污染較重。

4)2011年開展的農業源排放統計結果顯示,COD農業源排放量幾乎相當于工業和生活源的總和,氨氮農業源排放量幾乎相當于工業和生活源的50%。加之海河、淮河和黃河中下游地區作為中國的重要產糧區,每年流域內農業化肥施用量和農藥使用量巨大,勢必對流域水環境質量造成嚴重影響。

5)水資源配置格局與經濟社會發展布局不匹配造成水資源供需矛盾。海河、淮河和黃河中下游地區經濟發展較快、工業化和城市化快速發展,人口密度較高,且第二產業比重較高;但其水資源量較少,水資源利用過度。發展和資源之間的矛盾造成流域內水資源的過度利用,影響水環境的改善和治理。

[1]莫杰.21世紀人類的水危機[J].科學,2013,65(5):44-47.

[2]韓曉剛,黃廷林.我國突發性水污染事件統計分析[J].水資源保護,2010,26(1):84-86,90.

[3]陳飛,王羅春,武文燕,等.2006—2012年中國城市水源地突發性水污染事件的統計分析[J].上海電力學院學報,2014,30(1):62-68.

[4]崔偉中,劉晨.松花江和沱江等重大水污染事件的反思[J].水資源保護,2006,22(1):1-4.

[5]戚平平,劉亮,蘇乃洲,等.我國水體突發性污染事故不完全統計分析[J].濟南大學學報(自然科學版),2014,28(5):335-341.

[6]郭煥庭.國外流域水污染治理經驗及對我們的啟示[J].環境保護,2001(8):39-40.

[7]李保剛,周克梅,林濤,等.水源地保護及突發性水污染事件預警應急的研究與實施進展[J].水資源保護,2008,24(1):87-91.

[8]史虹.泰晤士河流域與太湖流域水污染治理比較分析[J].水資源保護,2009,25(5):90-97.

[9] Xavier G,Melanie M,Anna R,et al.Attitudes and behaviours towards water conservation on the Mediterranean coast:the role of socio-demographic and place-attachment factors[J].WaterInternational,2013,38(3):283-296.

[10]Masoud Y,Dariush H,Stefan H S,et al.Understanding farmers intention and behavior regarding water conservation in the Middle-East and North Africa:A case study in Iran[J].Journal of Environmental Management,2014,135:63-73.

[11]Anne H.Pollution and control:a social history of the Thames in the nineteenth century[J].Medical History,1987,32(2):233-234.

[12]Lawrence E B.The British experience with river pollution,1865-1876[J].Christopher Hamlin Isis,1994,85(4):707-708.

[13]陳紅書.淺析我國水資源與水污染治理現狀[J].云南環境科學,2003,22(Z1):66-69.

[14]吳舜澤,夏青,劉鴻亮.中國流域水污染分析[J].環境科學與技術,2000,89(2):1-6.

[15]中國工程院,中華人民共和國環境保護部.中國環境宏觀戰略研究(綜合報告卷)[M].北京:中國環境科學出版社,2011.

[16]中華人民共和國環境保護部.2013中國環境狀況公報[M].北京:中華人民共和國環境保護部,2014.

[17]中華人民共和國環境保護部.2013中國環境質量報告[M].北京:中國環境出版社,2014.

[18]中華人民共和國水利部.中國水資源公報(2012)[M].北京:中國水利水電出版社,2013.

[19]國家環境保護總局.2005—2006中國環境統計年報[M].北京:國家環境保護總局,2006—2007.

[20]中華人民共和國環境保護部.2007—2012歷年中國環境統計年報[M].北京:中國環境出版社,2008—2013.