氣相色譜-質譜法測定硝基苯類化合物的曲線選擇

劉 潔,陳 勇,陳 賀

成都市環境監測中心站,四川 成都 610072

硝基苯類化合物是染料合成,油漆涂料、塑料、醫藥及農藥制造等的中間體,是工業生產的重要原料。由于用量大、毒性較高,多個硝基苯類化合物被定為《地表水環境質量標準》(GBZ/T 160.74—2004)的特定分析項目[1],在國內外被國家環保部門列入優先控制污染物[2]。硝基苯類化合物的監測具有重要意義。

硝基苯類化合物的分析主要采用氣相色譜法(ECD 檢測器)[3]、氣相色譜-質譜法[4-6],尤其是后者,因其定性能力較強,被更加廣泛地使用。但筆者發現,使用該方法分析時,硝基苯類化合物的濃度與響應值呈非一次線性關系。眾所周知,擬合科學而適宜的標準曲線,對于準確定量有著核心意義。目前尚未有文章對此現象進行研究探討,分析工作者均采用一次線性方程對曲線擬合,線性相關系數并不理想。確定硝基苯類在質譜分析中的曲線類別是實際工作中亟需解決的問題,對檢測分析具有重要價值。

采用四極桿質譜[7-9]和離子阱質譜[10-11],在基本相同的儀器條件下分別分析硝基苯類化合物,進行曲線的擬合。詳細比較實驗結果,探討四極桿質譜和離子阱質譜在分析硝基苯類化合物時的異同。

1 實驗部分

1.1 儀器

7890A-5975C氣相色譜-四極桿質譜儀(美國);Trace GC-ITQ 900氣相色譜-離子阱質譜儀(美國)。

1.2 試劑與耗材

硝基苯類混標(100 μg/mL);內標 4-溴氟苯(10 000 μg/mL,美國),氘代菲(2 000 μg/mL,美國);間 二 甲 苯 (500 μg/mL);1,2,3-三 氯苯(100 μg/mL);甲醇(色譜純,美國);DB-5MS色譜柱(30 m ×0.25 mm ×0.25 μm,美國)。

1.3 標準溶液

較寬的定量范圍能為實際分析工作帶來便利,但儀器本身具有線性范圍,考慮到質譜的特點,配制了低、高2個濃度范圍標準溶液,分別繪制曲線。①取一定量的硝基苯類混標標液、間二甲苯標準溶液、1,2,3-三氯苯標準溶液混勻作為母液,其濃度分別為 0.455、0.910、2.275、4.55、9.10、22.75 μg/mL;內標加入量為 1 mL 標液中分別加入氘代菲、4-溴氟苯30、15 μL。②將硝基苯類混標配制成濃度為 15.1、45.5、182、455、910、1 510、2 275 μg/L 的標液,內標為氘代菲20 μg/L。

間二甲苯和1,2,3-三氯苯為參考物,與硝基苯類化合物進行比較,衡量標樣配制過程的準確程度。

1.4 色譜質譜條件

色譜條件為進樣口溫度250℃,分流比為10∶1(低濃度不分流),柱流速為 1 mL/min,柱溫80℃(保持2 min)→以10℃/min的速率升溫至145℃→以40℃/min的速率升溫至270℃(保持0.55 min),輔助加熱區溫度260℃。

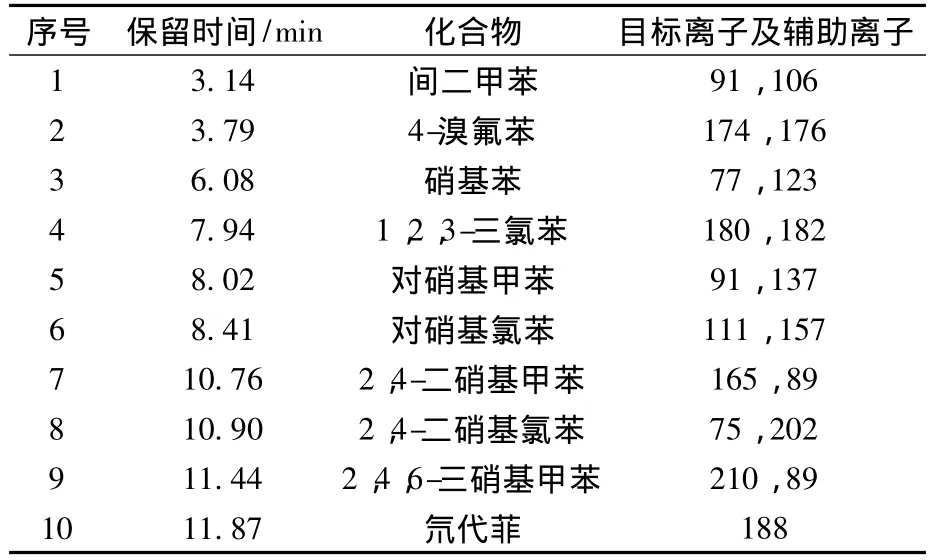

質譜條件為離子源(EI源)溫度230℃,溶劑延遲2.2 min,傳輸線溫度260℃,選擇離子檢測(SIM模式),見表1。

表1 SIM模式下的離子分組表

2 結果與討論

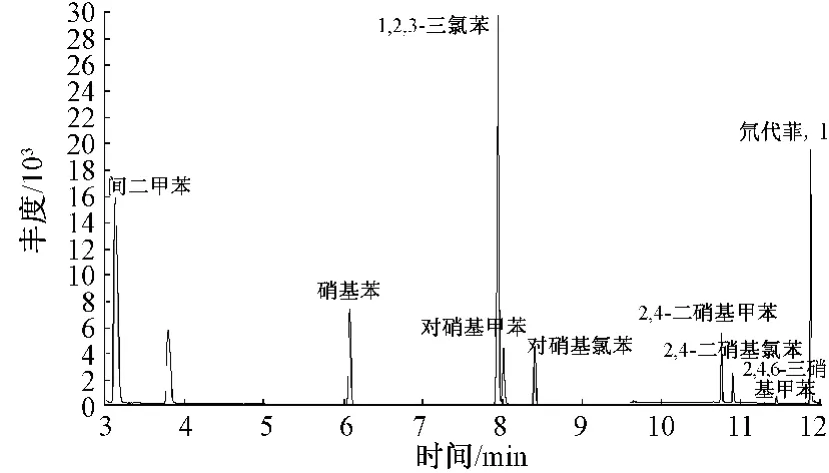

2.1 質譜TIC圖

四極桿質譜儀和離子阱質譜儀的TIC圖見圖1和圖2。

圖1 四極桿質譜儀的TIC圖

圖2 離子阱質譜儀的TIC圖

2.2 參考物的結果

同為苯環化合物的間二甲苯和1,2,3-三氯苯的一次曲線與RSD結果理想,使用四極桿質譜和離子阱質譜分析,線性相關系數均在0.999 7以上,RSD<5%,表明配制過程無問題,儀器狀態正常。

2.3 標準曲線

采用外標法和內標法分別對結果進行了擬合,結果表明外標法的線性和RSD都較差,因此采用內標法。

2.3.1 內標物的選擇

實驗發現,各化合物采用了不同內標物定量,結果差別很小,表明受內標影響小。

根據實驗結果,確定的內標方案為間對二甲苯、硝基苯、1,2,3-三氯苯、對硝基甲苯,以 4-溴氟苯為內標;對硝基氯苯、2,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4,6-三硝基甲苯,以氘代菲為內標。

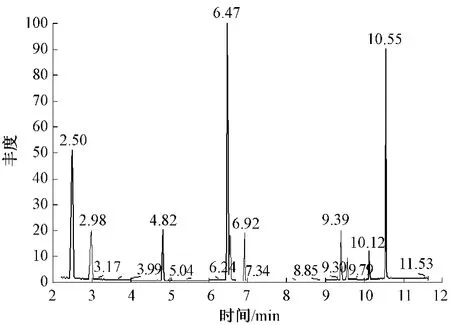

2.3.2 曲線類型的選擇

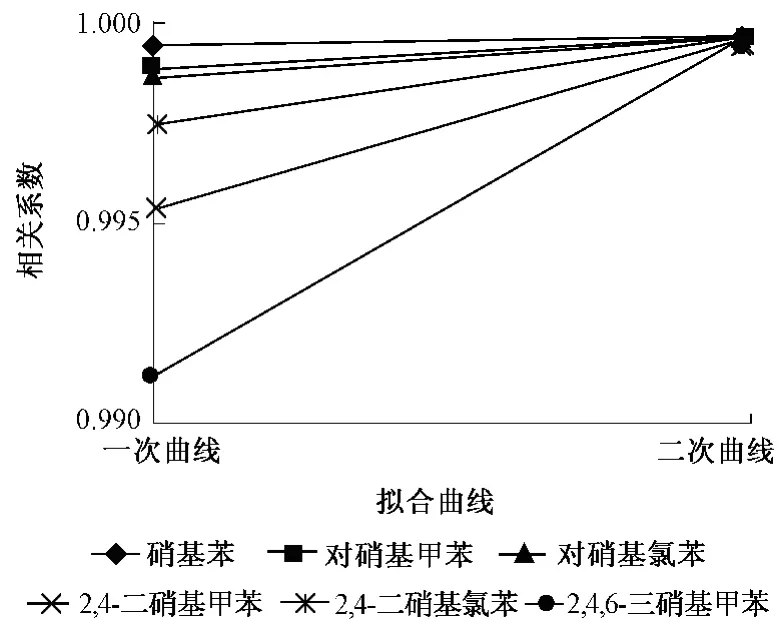

硝基苯類化合物的響應值隨濃度的增加(高濃度范圍0.455~22.75 μg/mL),呈非線性的增加,其相對相應因子(RF)在不斷增加。采用二次曲線進行擬合后,線性相關系數得到了較大的改善。詳見圖3、圖4。

圖3 采用四極桿質譜一次曲線和二次曲線比較(高濃度范圍,n=3)

圖4 采用離子阱質譜一次曲線和二次曲線比較(高濃度范圍,n=3)

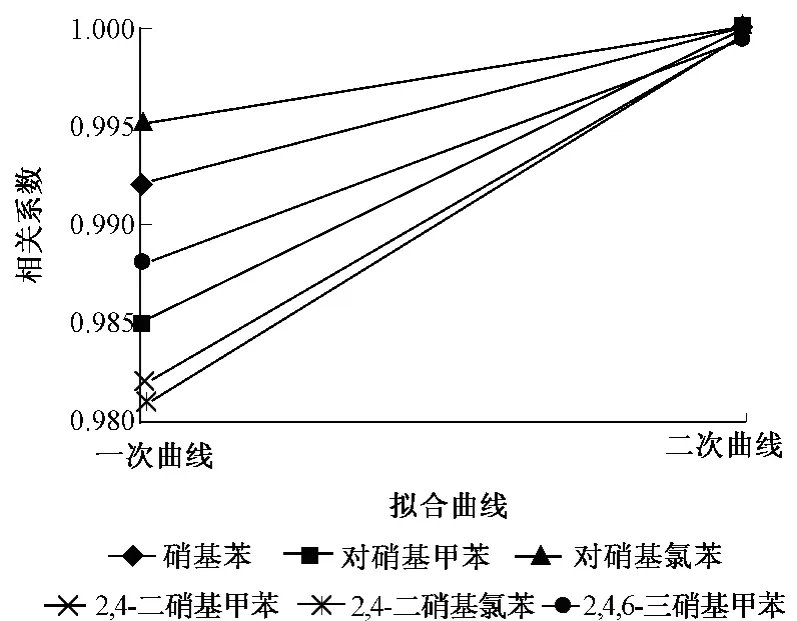

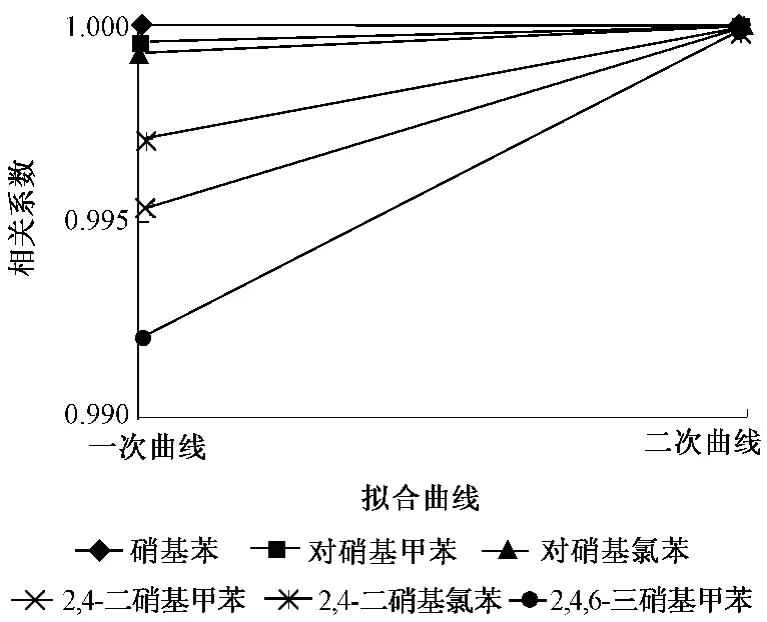

采用一次曲線和二次曲線分別擬合低濃度范圍(15.1~2 275 μg/L)的標準曲線,其結果與高濃度范圍曲線變化相似。詳見圖5、圖6。

圖5 采用四極桿質譜一次曲線和二次曲線的比較(低濃度范圍,n=3)

圖6 采用離子阱質譜一次曲線和二次曲線的比較(低濃度范圍,n=3)

由圖3和圖5可知,四極桿質譜分析時,采用一次曲線擬合時,僅硝基苯和對硝基氯苯的線性相關系數能達到0.99以上,2,4-二硝基氯苯和2,4,6-三硝基甲苯的線性相關系數甚至在0.985以下。僅當濃度跨度在5倍以內時,此6種目標物的一次曲線線性相關系數才能達到0.995,但線性范圍過窄,難以滿足分析工作的需要。采用二次曲線擬合后,所有物質的線性相關系數均在0.995以上,基本滿足了定量分析的需要。

由圖4和圖6可知,離子阱質譜分析時,一次曲線的結果優于四極桿質譜,僅2,4,6-三硝基甲苯的線性相關系數在0.995以下,但進行二次曲線擬合后,線性相關系數均得到了明顯好轉,結果都在0.999 8以上。

綜上,氯代硝基苯類化合物的一次曲線線性會略優于硝基甲苯類化合物;使用離子阱質譜分析,苯環上硝基越多,一次曲線的相關系數越差;四極桿質譜分析時,一次曲線的線性范圍較窄,二次曲線的線性范圍較寬;離子阱質譜的情況與四極桿質譜類似。詳見表2。此外,離子阱質譜的線性全面優于四極桿質譜。

表2 一次曲線和二次曲線的適用濃度范圍

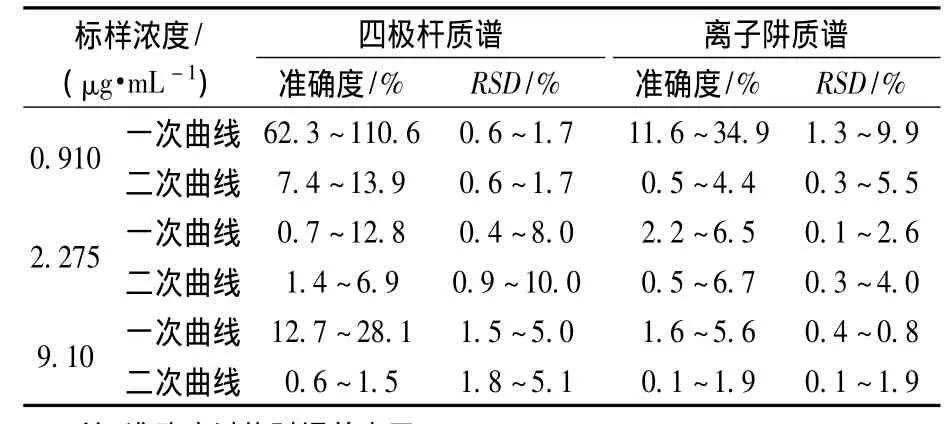

2.3.4 曲線的擬合與測定結果的關系

使用不同的曲線,對不同濃度的標準樣品分析結果進行計算,結果見表3。

表3 標準樣品的分析結果(n=3)

由表3可知,根據一次曲線計算出的結果,相對誤差較大,準確度較差,難以滿足分析的需要。根據二次曲線計算出的結果,準確度基本能滿足分析工作的需要。

2.4 機理淺析

四極桿質譜與離子阱質譜的不同點在于質量分析器。前者的質量分析器是4根平行的金屬圓柱,進行定量分析時,讓特定m/z的離子通過;而后者的質量分析器是三維的雙曲面腔體,它將所有離子收集,讓特定m/z的離子從中激發出來。一般情況下,離子阱質譜的定量能力遜于四極桿,且線性范圍較窄。

在分析濃度范圍跨度不大的硝基苯類化合物時,離子阱質譜的線性卻優于四極桿。根據原理判斷,應該與質量分析器機理、硝基苯類化合物的特性有關。

1)碎片離子。硝基苯的定量離子m/z為77,此碎片離子與苯的特征離子一致,但苯在四極桿質譜中,往往具有良好的響應和線性。對硝基甲苯的定量離子m/z為91也較為常見,其一次曲線線性較差,但同樣產生此碎片離子的間二甲苯,線性良好。初步認為,硝基苯類分析時,一次線性的優劣與定量離子的選擇無關。

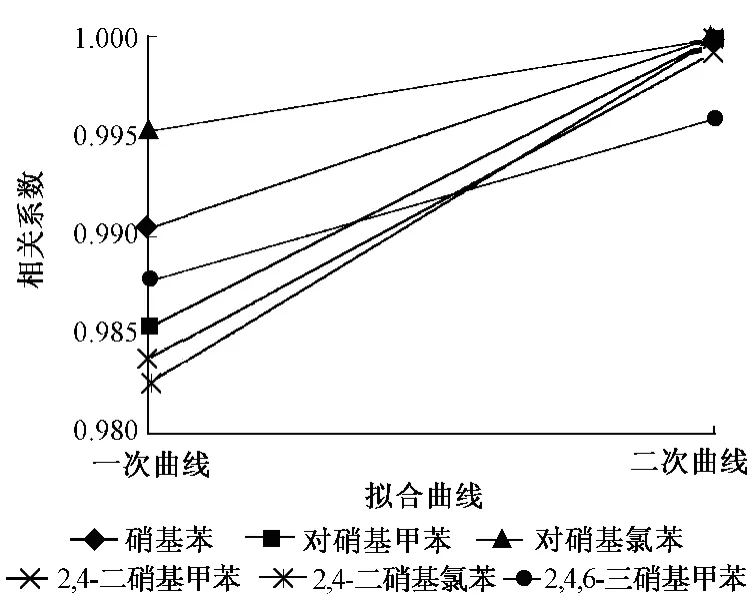

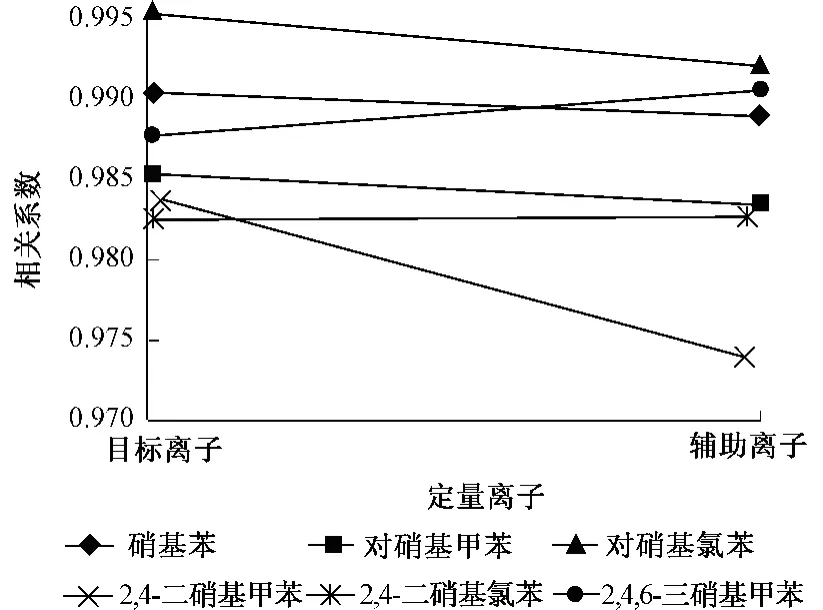

為進一步論證以上假設,對四極桿質譜分析的結果進行整理,將目標離子和輔助離子都作為定量離子,分別擬合一次曲線,結果如圖7所示。

圖7 選擇不同定量離子的一次曲線線性

由圖7可知,改變定量離子,線性整體情況無明顯變化。因此,碎片離子的選用并非造成線性不佳的主要因素。

2)質量分析器。排除碎片離子的影響,造成一次曲線線性不佳的關鍵環節應為質量分析器。

硝基苯類化合物的碎片離子進入四極桿后,碎片離子間可能存在彼此干擾和作用,甚至其他離子夾帶著目標離子一同被抽離四極桿,造成目標離子的損失。然而,隨著濃度的增加,損失部分所占的比例相對越來越低,從而使目標離子的絕對響應值呈非線性增長。

離子阱質譜的質量分析器是將所有離子收集,通過射頻激發目標離子,不存在其他離子夾帶目標離子被抽離的情況,因此其響應強度基本上呈線性增長。

3 結論

采用氣相色譜-質譜法分析硝基苯類化合物時,在一個數量級的濃度范圍內,可以考慮采用一次曲線;與一次曲線相比,二次曲線的濃度適用范圍更寬,跨度可達2個數量級。因此,在實際監測分析工作中若待測樣品的濃度范圍跨度較大,建議采用二次曲線擬合,其定量更加準確,適用性更強。

分析硝基苯類化合物時,離子阱質譜的一次曲線和二次曲線線性都優于四極桿質譜,所以推薦采用離子阱質譜。

[1]GBZ/T 160.74—2004 工作場所空氣中芳香族硝基化合物的測定方法[S].

[2]Albert R E.Carcinogen risk assessment in the US Environment Protection Agency[J].Crit Rev Toxicol,1994,24:75-85.

[3]王心芳,尹改,魏復盛,等.空氣和廢氣監測分析方法[M].4版.北京:中國環境科學出版社,2003:604-610.

[4]陳大興,靳燕.毛細管柱氣相色譜法測定飲用水中痕量硝基苯類化合物[J].石油化工應用,2009,30(5):86-88.

[5]王若蘋.固相微萃取-毛細管氣相色譜法快速同步分析水中的硝基苯類及氯苯類化合物[J].中國環境監測,2005,20(6):17-21.

[6]楊麗莉,胡恩宇,母應峰.環境空氣中痕量硝基苯測定方法研究[J].化學分析計量,2007,16(5):51-52.

[7]吳宇峰,李利榮.氣相色譜-質譜法測定空氣中硝基苯類化合物[J].中國衛生檢驗雜志 ,2006,16(7):786-787.

[8]王玉江,黃傳峰.氣相色譜-質譜法測定空氣中的硝基苯[J].中國衛生檢驗雜志,2011,21(5):1 092-1 093.

[9]劉玉勇,吳艷春.氣相色譜-質譜法(GC-MS)測定水中硝基苯化合物[J].黑龍江水利科技,2008,36(1):73-74.

[10]周春玉,施均慧.有機質譜與離子阱質譜庫[J].中國環境監測,1993,9(3):1-3.

[11]王光輝,熊少祥.有機質譜解析[M].北京:化學工業出版社,2005:122-127.