《大漢絕唱——滿(mǎn)城漢墓》陳列設(shè)計(jì)構(gòu)思及特色

周筠

【關(guān)鍵詞】《大漢絕唱——滿(mǎn)城漢墓》陳列;設(shè)計(jì)構(gòu)思;陳列特色;十大陳列展覽精品

【摘 要】2013年9月,伴隨著河北博物院新館的對(duì)外開(kāi)放,新改陳的《大漢絕唱——滿(mǎn)城漢墓》陳列正式與觀眾見(jiàn)面。新版陳列綜合社會(huì)各界意見(jiàn),對(duì)1999年版《滿(mǎn)城漢墓》陳列做了較大修改,陳列內(nèi)容更加豐富,展品更加多樣,特色更加鮮明,在業(yè)內(nèi)和社會(huì)上引起較大反響,榮獲第十二屆(2014年度)“全國(guó)博物館十大陳列展覽精品獎(jiǎng)”。本文從選題優(yōu)勢(shì)、主題定位、內(nèi)容框架、展品組織、設(shè)計(jì)亮點(diǎn)等五個(gè)方面詳細(xì)論述了該陳列的設(shè)計(jì)構(gòu)思及其特色。

一、 選題優(yōu)勢(shì)

1968年發(fā)掘的河北滿(mǎn)城西漢中山靖王劉勝墓和王后竇綰墓,是20世紀(jì)重大考古發(fā)現(xiàn)之一,在新中國(guó)考古史上占有重要地位。兩墓開(kāi)鑿在山巖之中,規(guī)模宏大,由墓道、甬道、北耳室、南耳室、中室、后室六部分組成,墓穴鑿成后,又在洞內(nèi)修建木構(gòu)瓦房和石板房,房?jī)?nèi)布滿(mǎn)奇珍異寶,儼然兩座豪華的地下宮殿。兩墓共出土銅、鐵、金、銀、陶、玉、石、漆木、骨角、玻璃、象牙等類(lèi)器物一萬(wàn)多件,用途包括喪葬用具、車(chē)馬出行、武器裝備、家居陳設(shè)、烹飪飲食、梳妝盥洗、日用雜器、文具文玩、醫(yī)藥用具、計(jì)量器具、生產(chǎn)工具、樂(lè)器、俑人、錢(qián)幣等,出土器物不僅數(shù)量多,而且制作精美,銅器鎏金銀、錯(cuò)金銀、鑲嵌珠寶,玉器雕琢精細(xì),陶器加施彩繪,有些器物是以前考古發(fā)掘中未曾見(jiàn)過(guò)的。這些林林總總的文物,在一定程度上反映了當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)力水平、社會(huì)財(cái)富積累情況、社會(huì)文明程度和文化審美趨向,在印證歷史中起著十分重要的作用。

這樣兩座宏大豪華、出土文物豐富、有確切年代可考且保存完好沒(méi)被盜掘過(guò)的漢代諸侯王和王后墓,無(wú)疑是舉辦專(zhuān)題陳列的絕好題材,它們時(shí)代背景清楚,信息保存完整,研究成果豐碩,展品量大質(zhì)優(yōu),對(duì)弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng),展現(xiàn)地域文明,揭示漢代社會(huì)生活形態(tài)和文化形態(tài),幫助廣大觀眾了解歷史,求知審美,都將產(chǎn)生積極作用。

二、 主題定位

自上世紀(jì)70年代以來(lái),滿(mǎn)城漢墓文物曾多次獨(dú)自或聯(lián)合辦展,至今已陸續(xù)在世界五大洲的數(shù)十個(gè)國(guó)家展出,在國(guó)內(nèi)也在多個(gè)城市進(jìn)行了巡展。在館內(nèi),1987年推出了滿(mǎn)城漢墓的常設(shè)陳列,1999年進(jìn)行了更新, 2006年河北博物院改擴(kuò)建工程上馬后,為迎接新館開(kāi)館,我們又開(kāi)始構(gòu)思新版《滿(mǎn)城漢墓》陳列。

幾十年來(lái),盡管舉辦過(guò)多次陳列展覽,但沒(méi)有一次是對(duì)滿(mǎn)城漢墓的全面展現(xiàn)。短期展覽主要是展示代表性文物,間或配幾幅考古發(fā)掘照片。兩版常設(shè)陳列,87版把重點(diǎn)放在了劉勝墓墓穴復(fù)原上,1300平方米的展覽面積,用于文物展示的僅占三分之一,展出文物不足百件(套)。99版定位在精品文物展示上,展出文物200多件(套),在展示中雖然對(duì)滿(mǎn)城漢墓的發(fā)掘和相關(guān)歷史背景做了一些介紹,但比較簡(jiǎn)略,觀眾看后總是感到不滿(mǎn)足,問(wèn)這問(wèn)那,渴望了解滿(mǎn)城漢墓的更多內(nèi)容。

此次改陳,我們決定改變思維定式,辦出一個(gè)不同以往的滿(mǎn)城漢墓陳列。經(jīng)反復(fù)研究論證,我們把陳列的主題確定為:全面展現(xiàn)滿(mǎn)城漢墓的的考古發(fā)掘成果和學(xué)術(shù)研究成果,揭示滿(mǎn)城漢墓作為中國(guó)20世紀(jì)重大考古發(fā)現(xiàn)的歷史價(jià)值與文化價(jià)值,傳達(dá)漢代相關(guān)歷史文化信息,展現(xiàn)漢代人的精神風(fēng)貌、風(fēng)俗時(shí)尚、情趣愛(ài)好,使觀眾在這特有的環(huán)境中體味歷史,追尋傳統(tǒng),獲得有益的知識(shí)和啟迪。

根據(jù)主題定位,我們給陳列定名《大漢絕唱——滿(mǎn)城漢墓》(圖一),并確立了陳列設(shè)計(jì)的基本思路:一是全面展現(xiàn)。滿(mǎn)城漢墓從陵區(qū)到墓穴,從葬制到隨葬品,再到墓主人的身份,是相互關(guān)聯(lián)的一個(gè)整體,體現(xiàn)著墓主人的身份。正是這樣一個(gè)整體,才構(gòu)成了它作為重大考古發(fā)現(xiàn)的內(nèi)涵與價(jià)值,展示時(shí),應(yīng)充分運(yùn)用考古發(fā)掘資料和多方研究成果,對(duì)滿(mǎn)城漢墓的遺跡、遺物進(jìn)行全方位的詮釋和解讀,盡量把方方面面的情況都說(shuō)清楚,使觀眾通過(guò)參觀,確實(shí)感受到滿(mǎn)城漢墓的不一般,感受到它的重大歷史價(jià)值與文化價(jià)值。二是平實(shí)展現(xiàn)。《滿(mǎn)城漢墓》作為一個(gè)古墓葬專(zhuān)題陳列,反映的是當(dāng)時(shí)人們的生活習(xí)俗,展示時(shí)應(yīng)脫開(kāi)“考古”的路子,改為“說(shuō)古”,一件一件文物平實(shí)道來(lái),告訴人們它們是做什么用的,怎么用。有的文物不完整了,甚至損毀了,告訴人們它們?cè)臼鞘裁礃幼印R磺袑W(xué)術(shù)的東西、觀念的東西都隱含在“說(shuō)古”的背后,讓觀眾自己去感悟,去認(rèn)識(shí)。三是以漢代社會(huì)歷史為背景。所有遺跡、遺物都是某個(gè)特定歷史時(shí)代的見(jiàn)證物,反映了那個(gè)時(shí)代人們的生產(chǎn)與生活,滿(mǎn)城漢墓作為重量級(jí)大墓更是如此。展示時(shí),應(yīng)全力展現(xiàn)其內(nèi)容與漢代歷史文化的關(guān)聯(lián),不論是框架結(jié)構(gòu)、文字說(shuō)明還是輔助展品,都應(yīng)置于漢代社會(huì)歷史的大背景之下,這樣,問(wèn)題才能說(shuō)明白,文物的內(nèi)涵和價(jià)值才能顯現(xiàn)出來(lái),才能達(dá)到傳播中華文明、普及歷史文化知識(shí)的目的。

三、內(nèi)容框架

陳列分為驚天發(fā)現(xiàn)、陵山古墓、劉勝其人、棺具、金縷玉衣、玉器、玻璃器、人俑、車(chē)馬、幄帳、燈具、爐具、日用雜器、文具文玩、醫(yī)療器具、錢(qián)幣、兵器、鐵工具、烹飪飲食、石磨、陶器等21個(gè)主題單元,前3個(gè)單元介紹古墓的發(fā)現(xiàn)、發(fā)掘、陵區(qū)布局、墓室構(gòu)造、隨葬品分布、墓主人生平等,后18個(gè)單元展示墓中出土的文物。

滿(mǎn)城漢墓文物種類(lèi)多、數(shù)量大,展示中如何分類(lèi)是個(gè)頗費(fèi)斟酌的問(wèn)題。經(jīng)反復(fù)研究討論,我們最終確定按文物的初始形態(tài)——使用功能來(lái)分類(lèi)設(shè)單元。這樣展示,便于組織展品,不會(huì)出現(xiàn)同類(lèi)展品交叉打架的問(wèn)題。而且從觀眾角度看,這種展法最接地氣,參觀時(shí)逐類(lèi)觀看,是一個(gè)個(gè)相對(duì)獨(dú)立的主題,合起來(lái)看,則是一幅壯觀的漢代社會(huì)生活畫(huà)卷,漢代人的精神風(fēng)貌、藝術(shù)喜好、習(xí)俗風(fēng)尚乃至生產(chǎn)力水平、社會(huì)財(cái)富積累情況、社會(huì)文明程度和文化審美趨向等等,都可從中窺出端倪。

具體展示上分為兩個(gè)層面,一個(gè)是直接上展線的內(nèi)容,展示主體是文物及1968年發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)照片,還有一些繪圖、照片、列表、拓片、模型、虛擬場(chǎng)景、動(dòng)畫(huà)演示等輔助展品。另一個(gè)是知識(shí)鏈接,通過(guò)觸摸互動(dòng)系統(tǒng),展現(xiàn)與主體內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的歷史知識(shí),如“西漢中山國(guó)史料”“中山靖王劉勝史料”“玉衣九問(wèn)”“漢車(chē)圖像”“燈具銘文釋讀”“說(shuō)漢字”“漢代人的飲食”等。知識(shí)鏈接是對(duì)主體內(nèi)容的延展,意在提供更多的信息,滿(mǎn)足不同觀眾的需求。

四、展品組織

1.文物展品的組織。滿(mǎn)城漢墓共出土文物一萬(wàn)多件,其中車(chē)馬器、幄帳帳構(gòu)、錢(qián)幣共計(jì)7000多件,其它各類(lèi)器物3000余件。自1971年滿(mǎn)城漢墓文物在國(guó)內(nèi)外公開(kāi)展出以來(lái),經(jīng)常拿出來(lái)展示的不足百件,1999年版陳列是展出文物最多的一次,也僅展示了257件(套),其它的40多年來(lái)一直深藏庫(kù)中未曾與觀眾見(jiàn)過(guò)面。此次辦展,我們確定了“全面、系統(tǒng)、完整”的文物展示原則,希望通過(guò)展覽,讓觀眾看到一個(gè)真實(shí)完整的漢代諸侯王隨葬器物群。

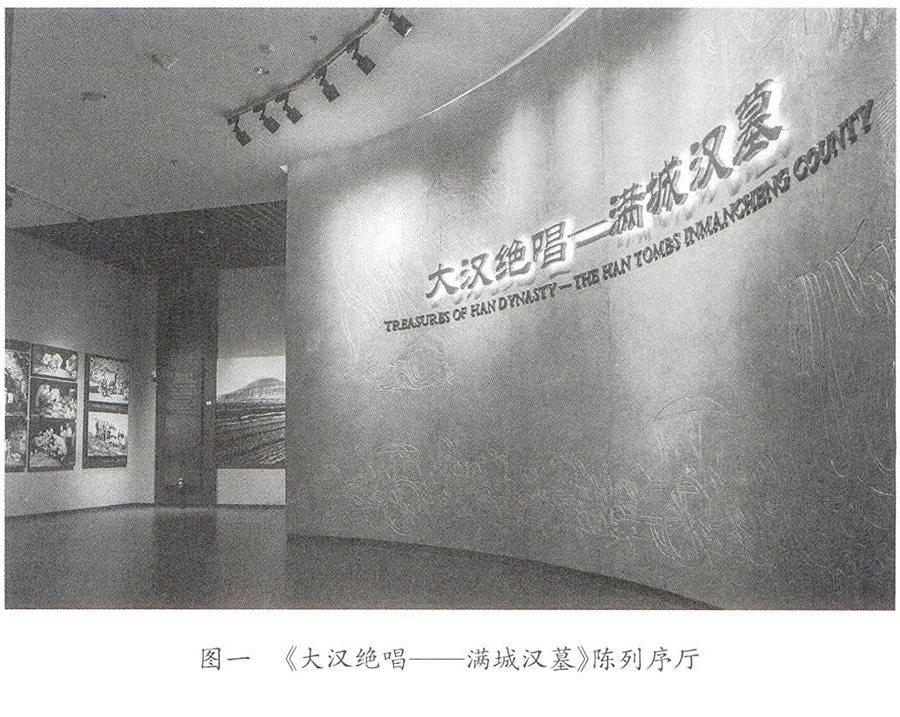

為此,我們對(duì)文物進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的梳理編排。第一步,根據(jù)新的考古資料和專(zhuān)家意見(jiàn),對(duì)當(dāng)時(shí)未確定功用或是對(duì)其功用推斷不當(dāng)?shù)钠魑镞M(jìn)行重新界定和定名,如當(dāng)初定名為儀仗頂飾的11件銅器件,經(jīng)與其它漢墓類(lèi)似文物考察比對(duì),認(rèn)定它們是古樂(lè)器瑟和筑上系弦用的銅枘。一件由承盤(pán)、三足器、平底皿、帶流勺組合而成的銅器皿,當(dāng)初定名為燈,經(jīng)仔細(xì)觀察分析,發(fā)現(xiàn)其顯然無(wú)法作為燈使用,但到底是做什么用的專(zhuān)家們說(shuō)法不一,為此,我們把它定名為銅組合器,在說(shuō)明牌上如實(shí)講明其用途尚不明確。第二步,對(duì)這些細(xì)細(xì)碎碎的文物進(jìn)行分類(lèi),按類(lèi)設(shè)置單元。共分出18大類(lèi),其中15類(lèi)是按器物的使用功能劃分,3類(lèi)是按器物質(zhì)地劃分。雖然這3類(lèi)器物是按質(zhì)地劃分,但在使用功能上卻也同一,所以在總體感覺(jué)上還是比較協(xié)調(diào)的。第三步,確定上展文物清單,所分18類(lèi)文物,除去殘損特別嚴(yán)重和重復(fù)品過(guò)多的,其余均在挑選之列,最終確定上展文物1605件(套)、銅錢(qián)2300枚。若不算銅錢(qián),上展文物比1999年版增加了6倍多。最后一步,對(duì)各單元文物進(jìn)行展品組合設(shè)計(jì),確定展示重點(diǎn)及相應(yīng)輔助展品(圖二—四)。

與文物有著同等價(jià)值的,還有1968年拍攝的發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)照片,內(nèi)容包括陵區(qū)遺跡、墓室情況、發(fā)掘清理情況、重點(diǎn)文物出土情況等。這些照片真實(shí)記錄了滿(mǎn)城漢墓的發(fā)現(xiàn)和發(fā)掘景況,此次辦展,我們對(duì)照片進(jìn)行了一次全面征集整理,共收存照片150余幅,其中60余幅用于陳列中。

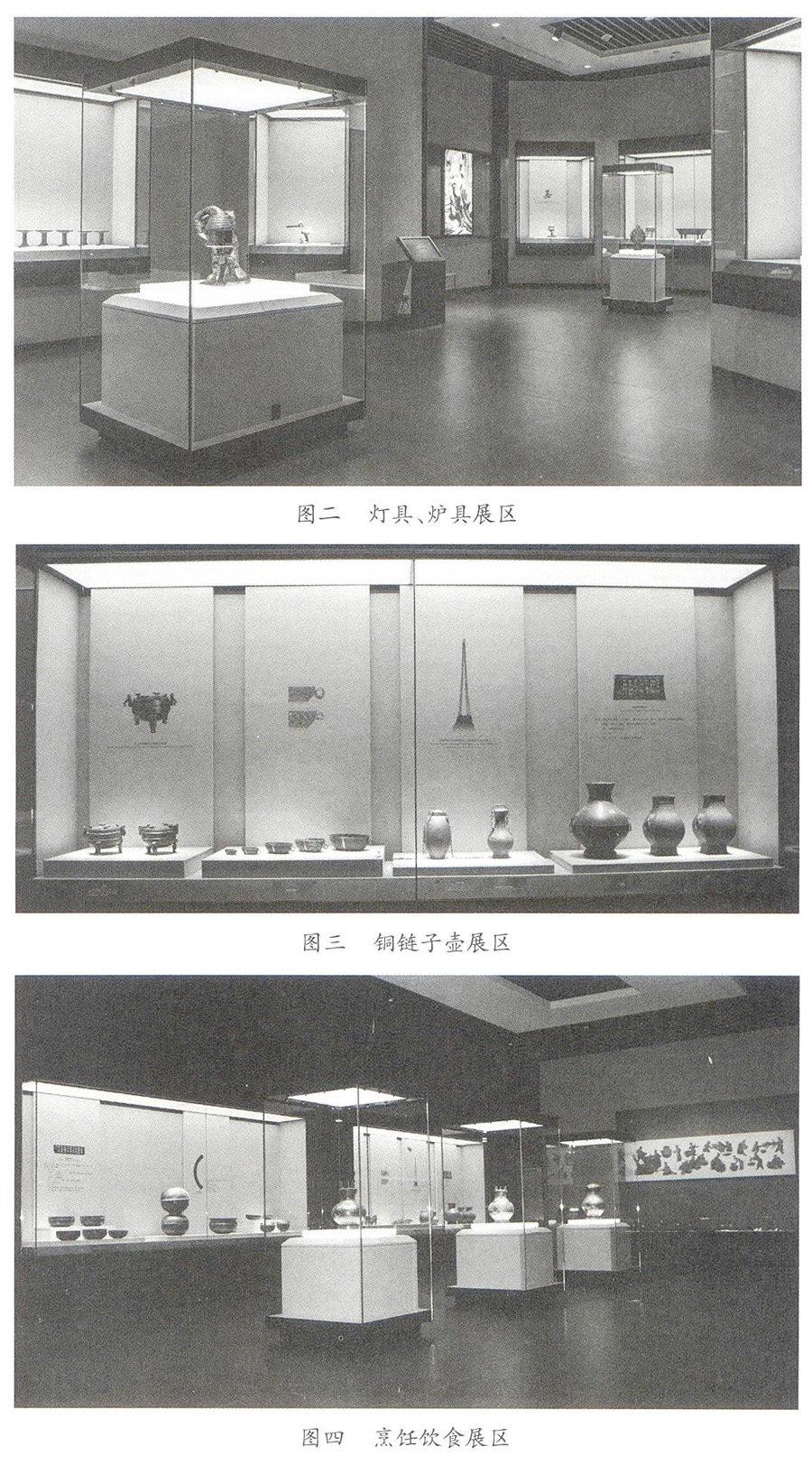

2.輔助展品的組織。滿(mǎn)城漢墓文物歷經(jīng)兩千多年的歲月滄桑,單看器物本身很多信息已無(wú)法看懂,需要借助一些間接材料進(jìn)行解讀,這些間接材料即是我們所說(shuō)的輔助展品。此次陳列,我們使用了較多的輔助展品,包括繪圖、照片、拓片、印文、摹本、列表、模擬場(chǎng)景、復(fù)原模型、動(dòng)漫演示、觸摸互動(dòng)系統(tǒng)、視頻投影等。其中使用最多的是繪圖,內(nèi)容包括文物復(fù)原、紋飾摹繪、結(jié)構(gòu)及用途、使用方法示意等。其次是照片,多為文物局部細(xì)部特寫(xiě),用來(lái)傳達(dá)該文物的一些重要信息。如羊尊燈,展示時(shí)背部燈盤(pán)是打開(kāi)的,配展一幅合上燈盤(pán)的照片,告訴觀眾羊尊燈不作為燈使用時(shí),還是一件很不錯(cuò)的陳設(shè)品。銅鏈子壺,設(shè)計(jì)得非常巧妙,蓋上的短鏈與肩上的長(zhǎng)鏈套合在一起,提起鏈子,鏈子被拉緊的同時(shí)壺蓋也被扣緊。展示時(shí)壺的鏈子是自然下垂的,配展一幅鏈子上提、壺蓋扣緊的照片。拓片主要是器物銘文,50余處器物銘文均有拓片和注釋?zhuān)写硇缘碾S器物展示,其它的作為知識(shí)鏈接在觸摸屏中展示。印文包括文字印章上的文字和肖形印上的圖形,與器物放在一起展示。

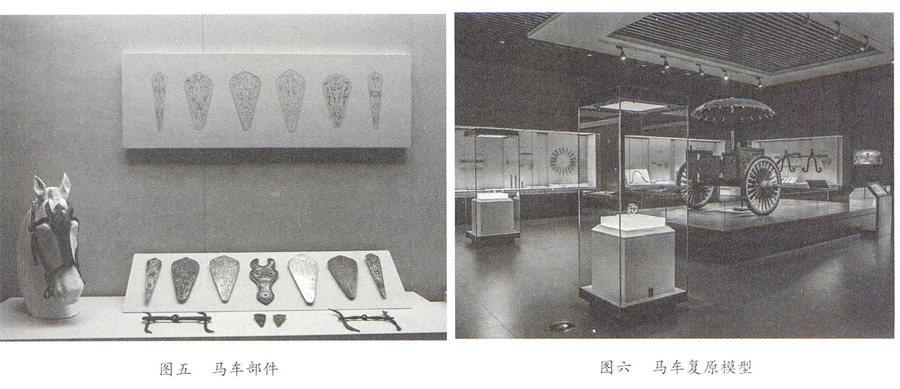

有三類(lèi)文物設(shè)置輔助展品較多。一是代表性文物,如金縷玉衣,設(shè)置了圖文板塊“玉衣的出土”“玉衣的形制”“玉衣的復(fù)原”,三維動(dòng)畫(huà)“玉衣內(nèi)的小件葬玉”,視頻投影“玉衣的制作”,知識(shí)鏈接“玉衣九問(wèn)”等,系統(tǒng)介紹有關(guān)玉衣的知識(shí);長(zhǎng)信宮燈,設(shè)置了專(zhuān)版文字和專(zhuān)題片視頻,對(duì)燈的造型、結(jié)構(gòu)、制作工藝、銘文、傳承等進(jìn)行詳盡解讀;錯(cuò)金博山爐,設(shè)置了三維動(dòng)畫(huà),對(duì)爐的構(gòu)造和細(xì)部紋飾進(jìn)行形象演示。二是需要對(duì)某些信息進(jìn)行詮釋的文物,如金銀醫(yī)針,設(shè)置“《黃帝內(nèi)經(jīng)》關(guān)于九針的記述”簡(jiǎn)表,使觀眾了解不同醫(yī)針有不同的名稱(chēng)、形狀和功用,可對(duì)照簡(jiǎn)表對(duì)所展醫(yī)針進(jìn)行識(shí)別;銅漏壺,設(shè)置“銅漏壺使用原理”動(dòng)畫(huà)演示,讓觀眾了解銅漏壺是如何計(jì)時(shí)的;權(quán)、尺等計(jì)量用器,設(shè)置“西漢度量衡單位及進(jìn)位關(guān)系”簡(jiǎn)表,介紹漢代度量衡知識(shí),幫助觀眾更好地理解文物。三是器具部件,有些器具的主體部分已經(jīng)朽毀,只剩金屬部件,展示這類(lèi)部件,需要借助輔助展品把完整器具介紹清楚。如墓中隨葬的10輛馬車(chē),出土?xí)r木質(zhì)的車(chē)構(gòu)架朽毀,僅存各種金屬車(chē)部件(圖五),配合這些部件的展出,設(shè)置了原大的馬車(chē)復(fù)原模型(圖六)和“馬車(chē)分體結(jié)構(gòu)圖”“滿(mǎn)城漢墓出土馬車(chē)結(jié)構(gòu)”動(dòng)畫(huà)、“漢車(chē)圖像”知識(shí)鏈接等,對(duì)漢代馬車(chē)的形狀、構(gòu)造進(jìn)行詮釋。再如墓中隨葬的多具弓弩,出土?xí)r木制的弩臂、弩弓已朽爛,僅存銅弩機(jī),配合銅弩機(jī),設(shè)置了弓弩復(fù)原模型和“弩機(jī)結(jié)構(gòu)與發(fā)射原理”動(dòng)畫(huà)、“射弩圖”漢畫(huà)像石臨摹、“射弩獵禽”電子游戲等,對(duì)弓弩的起源、結(jié)構(gòu)、功用、發(fā)射原理進(jìn)行詮釋。還有墓中隨葬的多具古瑟,出土?xí)r木質(zhì)的瑟板和絲質(zhì)的弦已腐朽無(wú)存,僅剩下系弦的銅瑟枘,配合銅瑟枘設(shè)置了“鼓瑟圖”漢畫(huà)像石臨摹,對(duì)瑟的形象和彈法進(jìn)行詮釋。

輔助展品的設(shè)計(jì),內(nèi)容上注重寫(xiě)實(shí),以考古資料和歷史文獻(xiàn)為依據(jù),不含演繹和創(chuàng)作成分,以確保其科學(xué)性和真實(shí)性。形式上講求實(shí)用性和多樣性,一切從內(nèi)容出發(fā),不搞花架子,廣攬博采,繁而不鬧。

五、設(shè)計(jì)亮點(diǎn)

1.風(fēng)格典雅厚重,盡顯漢風(fēng)漢韻。陳列以深木色為主色調(diào),配合黑色、紅色和金色,整體布局重點(diǎn)突出,錯(cuò)落有致,迎門(mén)的仿石屏風(fēng)上,刻畫(huà)西漢前期幾位皇帝及王侯貴族出行場(chǎng)面,揭示了滿(mǎn)城漢墓的時(shí)代背景,展板設(shè)計(jì)以漢畫(huà)像石圖案為基本素材,簡(jiǎn)潔洗練,整個(gè)陳列盡顯漢風(fēng)漢韻,形成典雅厚重、恢宏大氣的風(fēng)格。

2.依靠大型文物布局造勢(shì)。滿(mǎn)城漢墓文物中,細(xì)小器物居多,現(xiàn)存體量較大的只有金縷玉衣、石磨、大酒缸(33件)、彩繪大陶盆(12件)。設(shè)計(jì)時(shí),我們對(duì)這些大體量文物給予了特別關(guān)注,依靠它們布局造勢(shì)。如為金縷玉衣設(shè)置了大型展臺(tái)(圖七),形成第一展廳的展示高潮;石磨展柜設(shè)計(jì)成模擬磨房,成為烹飪飲食展區(qū)的一個(gè)亮點(diǎn);大酒缸在展臺(tái)上裸展,上方配一組陶器出土?xí)r的照片,增強(qiáng)了陶器展區(qū)的氣勢(shì)(圖八)。對(duì)已朽毀的大型文物,我們也做了一些特殊設(shè)計(jì),如棺具,采用全息成像技術(shù),對(duì)劉勝一棺一槨和竇綰鑲玉漆棺進(jìn)行三維立體展示,畫(huà)面逼真,猶如原物呈現(xiàn);馬車(chē),復(fù)制一架原大模型置于展區(qū)中央,周?chē)构駜?nèi)的所有馬車(chē)器件都能在復(fù)原模型上找到其位置,既增加了觀眾對(duì)漢代馬車(chē)的感性認(rèn)識(shí),又增強(qiáng)了展覽氣勢(shì)。

3.繪圖類(lèi)展品見(jiàn)物見(jiàn)人,鮮活靈動(dòng)。展覽共有輔助性繪圖60余幅,主要分為兩類(lèi),一類(lèi)是文物式樣或圖案紋飾的還原,一類(lèi)是文物使用功能的詮釋。第二類(lèi)繪圖我們選了很多漢畫(huà)像石中的人物圖形,通過(guò)這些人物來(lái)詮釋文物,如用穿長(zhǎng)衣束腰帶的人物詮釋帶鉤的系法,用照鏡人物詮釋銅鏡的用法,用鼓瑟人物顯現(xiàn)瑟的形象和彈法,用系書(shū)刀人物證明書(shū)刀是漢代文人必備的文具,用兵士執(zhí)兵圖詮釋各類(lèi)兵器的用法,用農(nóng)人勞作圖詮釋各種鐵農(nóng)具的用法等等。這些源自漢畫(huà)像石的繪圖,既對(duì)文物進(jìn)行了解讀,又增強(qiáng)了展示氣氛,使展覽更加鮮活靈動(dòng),情感上與觀眾貼得更近。

4.知識(shí)鏈接為觀眾提供更多的信息。展覽除直接上展線的內(nèi)容外,還把與展線內(nèi)容緊密相連的一些延展知識(shí)打包成塊,通過(guò)觸摸互動(dòng)系統(tǒng)讓觀眾自主觀覽。對(duì)這些知識(shí)鏈接,我們精心包裝,精心設(shè)計(jì),盡量做到內(nèi)容上通俗有趣,形式上生動(dòng)活潑,很受觀眾歡迎。如“玉衣九問(wèn)”,把以前展覽中觀眾提問(wèn)較多的問(wèn)題集中起來(lái),形成“玉衣是做什么用的”“為什么要用玉做葬衣”“什么人可以穿玉衣”“玉衣是怎么穿在身上的”“玉衣出土?xí)r是什么樣子”“玉衣里面的尸骨還在嗎”“為什么只發(fā)現(xiàn)了漢代玉衣”“制作玉衣的費(fèi)用”“別的漢墓里也有玉衣嗎”9個(gè)環(huán)環(huán)相扣的問(wèn)題,以一問(wèn)一答的形式呈現(xiàn)給觀眾,每個(gè)答案控制在100字以?xún)?nèi),語(yǔ)言精煉,以方便觀眾快速閱讀,每個(gè)問(wèn)題還根據(jù)內(nèi)容配制了繪圖,增強(qiáng)了可看性。

5.多媒體展示手段運(yùn)用得當(dāng),增強(qiáng)了展示效果。當(dāng)前博物館的陳列展覽,運(yùn)用多媒體展示手段已成為常態(tài)。多媒體的運(yùn)用是一把雙刃劍,用得好,增加信息量,增強(qiáng)展示效果,用得不好,畫(huà)蛇添足,喧賓奪主,這方面經(jīng)驗(yàn)多多,教訓(xùn)也多多。此次陳列,我們精心設(shè)計(jì)、合理使用多媒體展示手段,共設(shè)置多媒體展示項(xiàng)目5類(lèi)20項(xiàng),其中虛擬場(chǎng)景“豪華的地下宮殿——?jiǎng)倌埂保▓D九),在模擬墓洞內(nèi)進(jìn)行三維動(dòng)畫(huà)演示,如實(shí)還原墓室的結(jié)構(gòu)、布局及隨葬品分布,演示時(shí)由墓中出土文物“銅說(shuō)唱俑”引領(lǐng)介紹,增加了趣味性;全息影像“劉勝、竇綰棺具”,利用全息成像技術(shù),對(duì)棺槨的形制、構(gòu)造及棺內(nèi)隨葬品進(jìn)行形象演示;三維動(dòng)畫(huà)“劉勝殮葬用玉”“滿(mǎn)城漢墓出土馬車(chē)結(jié)構(gòu)”“錯(cuò)金博山爐”等,對(duì)文物構(gòu)造及細(xì)部紋飾進(jìn)行全方位立體演示。從最終效果看,多媒體展示從選項(xiàng)到設(shè)計(jì)都比較成功,大大增加了內(nèi)容信息量,增強(qiáng)了展示效果。

6.展柜采用進(jìn)口低反玻璃,科技含量高。展柜全部采用進(jìn)口低反射夾膠超白玻璃,反射率低,透光率高,能有效阻隔紫外線,并具有很強(qiáng)的防爆功能。低反玻璃展柜的使用,保障了文物安全,凈化了展廳環(huán)境,整個(gè)展廳顯得通透潔凈。

最后,以《大漢絕唱——滿(mǎn)城漢墓》陳列獲獎(jiǎng)后的專(zhuān)家點(diǎn)評(píng)作為結(jié)語(yǔ):“這是一個(gè)純粹的展覽,一個(gè)讓文物自身充分說(shuō)話和講故事的展覽,‘大漢絕唱——滿(mǎn)城漢墓帶給我們不負(fù)眾望的驚喜和滿(mǎn)足:其一,文物豐富而精彩紛呈,展出文物1605件(套),涉及21個(gè)主題;其二,信息解讀既突出重點(diǎn)又兼顧全面,層次清晰;其三,虛擬場(chǎng)景、三維動(dòng)畫(huà)、全息成像技術(shù)等多媒體手段的運(yùn)用恰到好處。……展覽以恢宏的氣勢(shì)、莊重的風(fēng)格全面地、多層次、多角度地還原了漢代貴族奢華的社會(huì)生活以及高雅的審美趣味,從中得窺漢帝國(guó)強(qiáng)盛的國(guó)力、高度發(fā)達(dá)的文明程度以及漢文化博大精深的魅力。其呈現(xiàn)的嶄新面貌也傳遞出中國(guó)博物館人追隨時(shí)代、推陳出新的文化訴求——博物館展覽盡可常展常新,這也正是博物館‘物存在的意義和恒久的魅力。”[1]

[1]陳淑琤:《大漢絕唱——滿(mǎn)城漢墓》(河北博物院),《中國(guó)文物報(bào)》2015年5月22日。

〔責(zé)任編輯:谷麗珍〕