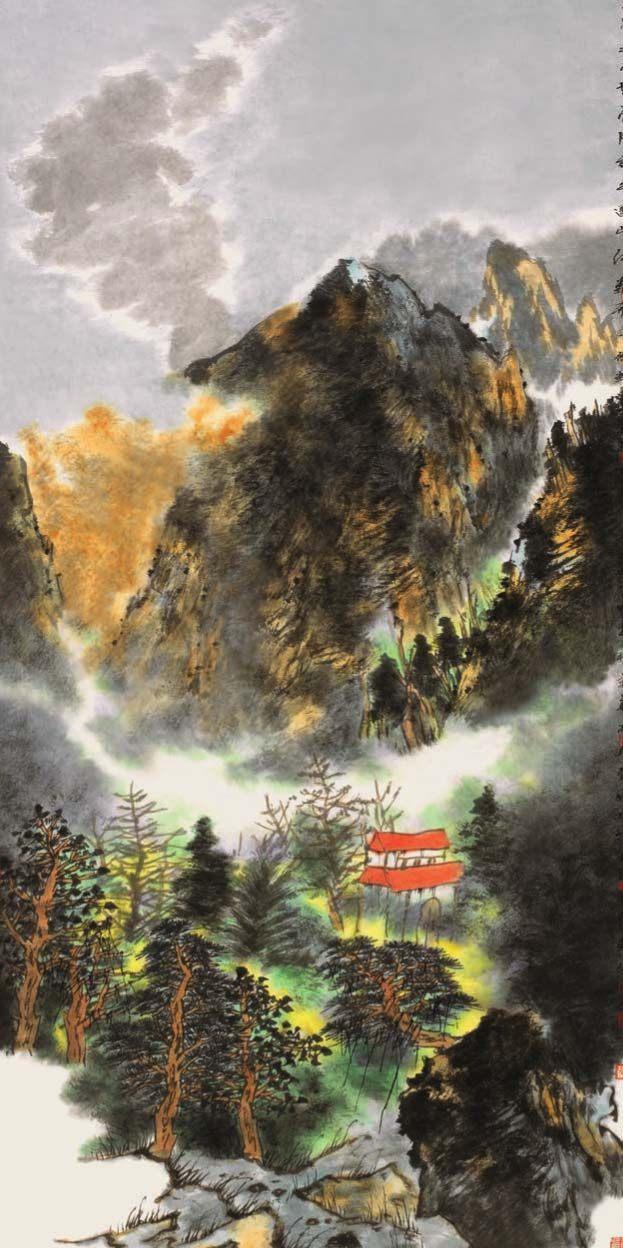

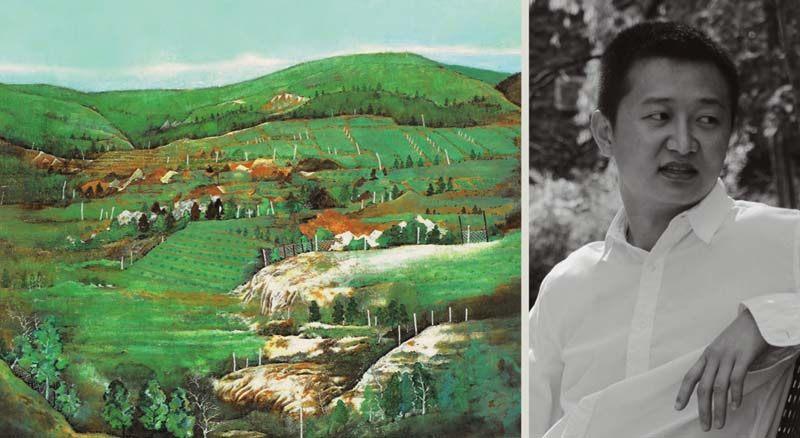

付振寶

又名付裕博,1984年出生,黑龍江鶴崗人。2008年畢業(yè)于哈爾濱師范大學(xué)藝術(shù)學(xué)院中國畫系。現(xiàn)為黑龍江省美術(shù)家協(xié)會(huì)中國畫藝委會(huì)委員。就職于中國國家畫院青年畫院。

《藝術(shù)沙龍》:您怎樣評價(jià)“70后”“80后”畫家的藝術(shù)創(chuàng)作?

付振寶:“70后”“80后”的畫家已經(jīng)悄然崛起,絕大多數(shù)“70后”的畫家是受過傳統(tǒng)中國畫的滋養(yǎng)的,他們對筆墨的理解和認(rèn)識、對圖式語言的運(yùn)用、對技能技巧的掌握等已經(jīng)很成熟了。他們開始逐漸地?fù)?dān)當(dāng)起這個(gè)時(shí)代的主角。“80后”畫家當(dāng)下已成為市場的新寵而倍受青睞,這是我們這一代趕上了好時(shí)候,但在兼顧市場的同時(shí)如何把握學(xué)術(shù)這是至關(guān)重要的。我們這一代的青年畫家,對傳統(tǒng)的學(xué)習(xí)和研究是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,李可染先生曾講“要用最大的功力打進(jìn)去,再用最大的勇氣打出來”,想想現(xiàn)如今的青年畫家肯把功夫下在“打進(jìn)去”的有幾人?更談不上“打出來”了。談到這個(gè)話題,我想這也是對我自己的一個(gè)提醒。

《藝術(shù)沙龍》:怎樣理解中國畫的傳承與創(chuàng)新?關(guān)于時(shí)代性,您有什么看法?

付振寶:在學(xué)習(xí)中國畫的過程中,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)傳承是極為重要的,也是學(xué)習(xí)和掌握中國畫精髓的重要途徑之一,必不可少。首先中國畫有別于其他畫種,它有其獨(dú)特的認(rèn)識理解、審美方式、技法訓(xùn)練等,而這些規(guī)律的掌握恰恰是需要通過師長的傳承授業(yè)。“傳承”顧名思義是承載和肩負(fù)著中華文明幾千年文化、思想、品格、內(nèi)涵等。這些理論知識的學(xué)習(xí)、技能技巧的掌握都是需要一代代的先賢們通過傳承來延伸和傳遞的。

關(guān)于時(shí)代性,我想世界上任何一種事物都是不斷發(fā)展向前的,中國畫的發(fā)展亦是如此。石濤講“筆墨當(dāng)隨時(shí)代”,也說明了中國畫的發(fā)展是離不開時(shí)代性的。我們成長和生活在當(dāng)下,作品就要具有這個(gè)時(shí)代的特征、氣息、風(fēng)格、面貌,且具有學(xué)術(shù)性和歷史性。

《藝術(shù)沙龍》:您更在意市場認(rèn)可還是學(xué)術(shù)認(rèn)可?

付振寶:我更在意學(xué)術(shù)認(rèn)可。學(xué)術(shù)好比啤酒,市場好比泡沫。有泡沫的啤酒不一定是好啤酒,但好的啤酒是一定有泡沫的。

《藝術(shù)沙龍》:您怎樣看待學(xué)生比老師的畫價(jià)高?

付振寶:我個(gè)人認(rèn)為藝術(shù)從來與市場無關(guān),還是盡量別往一起談。

《藝術(shù)沙龍》:請聊聊您最喜歡的藝術(shù)家。

付振寶:如果說最喜愛的藝術(shù)家,應(yīng)該是在學(xué)術(shù)上有主張,有時(shí)代性的見解,對中國畫的發(fā)展有著重大貢獻(xiàn)的先生們。每一個(gè)時(shí)代都會(huì)出現(xiàn)一些關(guān)乎中國畫時(shí)代命運(yùn)的畫家,他們有責(zé)任感和歷史使命感,對中國畫的傳承與創(chuàng)新有著鮮明的觀點(diǎn)和身體力行的切身實(shí)踐,并且教書育人,弘揚(yáng)民族文化,如盧禹舜先生。

《藝術(shù)沙龍》:媒體宣傳對您有意義嗎?您覺得報(bào)紙、雜志、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)等哪種媒體更適合展示您的作品?

付振寶:我個(gè)人認(rèn)為信息化時(shí)代的傳播一定大于任何形式的傳播度和廣泛度,但展覽的現(xiàn)場感又是任何信息傳播所不能代替的。尤其是觀看展覽,盡管照片還原技術(shù)等已經(jīng)非常先進(jìn)了,但對原作的觀看是必不可少的,尤其對于繪畫作品而言,身臨其境的觀看是任何手段所不能及的。

《藝術(shù)沙龍》:您訂閱期刊嗎?近期關(guān)注的報(bào)刊有哪些?

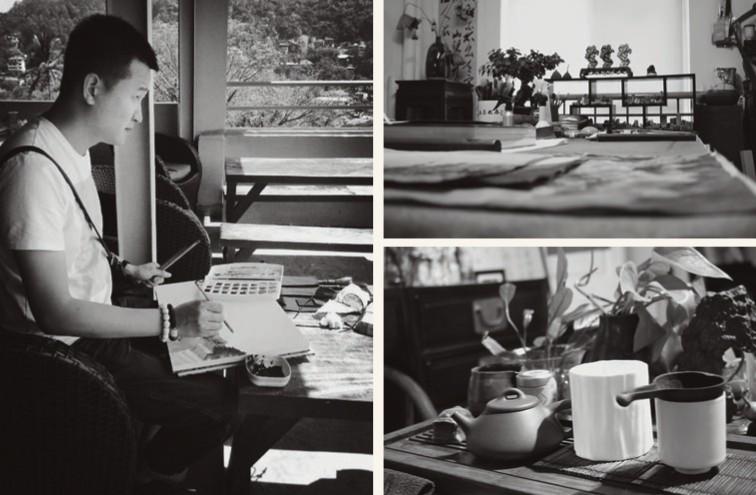

付振寶:主要訂閱的還是相對主流的刊物吧,如《美術(shù)》《美術(shù)觀察》等,以前更多關(guān)注的是圖像和影像資料,現(xiàn)在更側(cè)重于文字方面。在信息全球化的時(shí)代,多讀書還是非常必要的。

《藝術(shù)沙龍》:您認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)對自己最大的好處是什么?

付振寶:互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為了當(dāng)下最重要的傳播途徑之一,對我們來說最大的好處是能更快速、全面、廣泛地去了解世界。就我們而言,在了解和認(rèn)知世界的同時(shí),世界也同樣在了解和認(rèn)知我們。

《藝術(shù)沙龍》:過去的一年中,您邂逅了哪些好書?

付振寶:主要還是關(guān)于繪畫方面的書籍看得多一些,最近重新看了一遍《徐悲鴻的一生》。

《藝術(shù)沙龍》:對未來一段時(shí)期的創(chuàng)作,您有何打算?

付振寶:接下來一段時(shí)間的創(chuàng)作可能會(huì)延續(xù)第十二屆美展的題材,進(jìn)行探索和完善。藝術(shù)形式是多種多樣的,藝術(shù)家是需要有自我的堅(jiān)守和獨(dú)特風(fēng)格的,趁著年輕應(yīng)該多去探究。藝術(shù)的探索還有很多種可能性,為什么不大膽地去嘗試呢?