淺述“僧帽壺”的特征及佛文化內涵

顧玲玲

紫砂壺已走過了五百多年的發展歷程,并逐漸從實用的品茗器轉變為集功能性、藝術性、人文性為一體的手工藝品,在漫長的歲月凝練中,紫砂壺已經形成了獨具特色的紫砂藝術和自成一派的紫砂文化,奠定了其不朽的地位,深受世人喜愛。

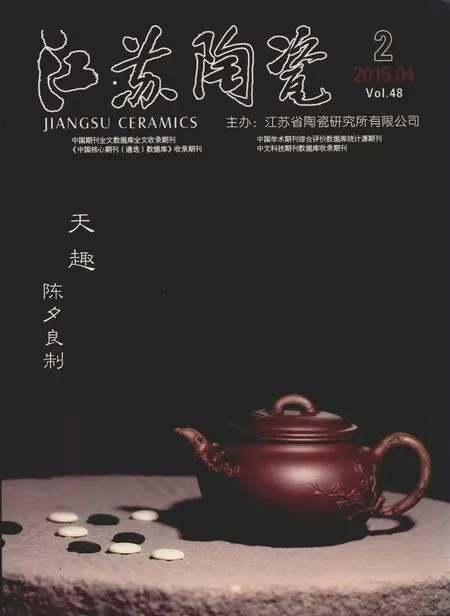

與紫砂壺的發展形成同步對應的是一代代紫砂藝人孜孜不倦的努力和創新,自明代至今,名垂紫砂歷史的壺藝人便不計其數,而他們創作的很多作品亦成為經典,乃后世創作之典范。由明代制壺巨匠時大彬制作的這把“僧帽壺”(見圖1)便是紫砂經典之一,該壺造型蘊藏了獨特的風格,同時融入佛文化內涵,整體賦予藝術和人文特質。

時大彬為紫砂藝術史上的一代宗匠,他對紫砂陶的泥料配制、成型技法、造型設計與銘刻等都極有研究,確立了至今仍為紫砂業沿襲的用泥片拍打和鑲接這一憑空成型的高難度制作技術體系,對紫砂壺藝的發展作出了卓越的成就。“僧帽壺”是其代表作之一,該壺在成型上便是采用了泥片鑲接工藝,手藝氣息濃郁,同時以古法手工煉泥,胎質渾樸古雅,凝練出時光的味道,整器完美彰顯了時大彬的制壺風格。

僧帽,即僧人所戴僧伽帽,是僧人的標準著裝之一,代表著佛文化的細節內涵。歷史上關于僧帽的形制描述各異,根據國籍、宗派的不同而各有區別。藝術作品中的“僧帽壺”因壺蓋沿形似僧帽而得名,具有強烈的少數民族風格和宗教韻味。

“僧帽壺”最早出現在元代,最早出現時是以瓷器為載體,明代以后隨著大量瓷器工匠轉移到紫砂器方面的制作后,也將此器型移植了過來。紫砂“僧帽壺”的形象同樣各有千秋,眾多壺藝人都曾制作過,而時大彬這款則在當時紫砂工藝成熟后,將原型進行改良優化后的成果。

作為一件實質的手工藝品,造型是其表現的核心與關鍵,唯有造型合理,才能談及是否適合實用、符合審美、滿足人文情感的升華等。紫砂壺的造型富于變化,幾何形體、自然形體和筋紋形體是其最主要的三大類別,但綜合而言,無論哪一種造型都講究形、氣、神俱佳,在結構上注重點、線、面三者的統一結合。這款“僧帽壺”的造型應為幾何形體與自然形體的結合,壺身主體呈六方形,但同時線條富有變化,圓中寓方,其鼓腹、束頸頗具張力和飽滿感。壺身上部口沿長有五瓣蓮花,壺蓋呈正五邊形,邊緣隱現在花瓣之中。蓋鈕為佛球狀,猶如僧帽之頂。壺頸不長,緊接花瓣,好比是帽沿,如此造型極像一頂僧帽,“僧帽壺”之名也由此而得。同時,其各部位細節均惟妙惟肖,壺的嘴和把造型奇特,壺嘴從壺頸部探出,鴨嘴形流,出水口朝上,壺把為耳形,上有一小扳手,為飛把狀,整體給人以剛健挺拔、神韻自若之感。該壺在造型設計上的一大特點即蘊含了豐富的美學觀念,其形態經由點、線、面、體組合成整體與局部的獨特聯系,張弛稱勢,古樸中亦不失靈巧生動之美。

一件完美的紫砂壺作品應該是靈動的藝術語言和真摯的人文情感結合,從而延伸出獨特的藝術感染力,只有具備了人文內涵,作品才能擺脫匠氣,從而進一步優化其整體藝術效果。佛教誕生于古印度,傳入中國后逐漸受到中國文化的影響,從而形成了具有中國文化特色的佛文化,它的核心即是以佛覺悟的方法教導眾生化迷為悟、化惡為善、化凡為圣,獲得心靈的洗禮。“僧帽壺”以僧帽為原型,通過有形的實物象征,引申出其中所包括的抽象無形的佛文化意境,可謂無聲勝有聲。泡一壺茶,執一把“僧帽壺”,靜靜地品味茶香,感受茶事所帶來的安靜氛圍,本身便是一種生活的覺悟,再細賞整把壺,自然而然地享受佛文化熏陶,便是人與壺的共鳴與升華,是“僧帽壺”所營造出的最終人文意境。

紫砂壺藝創作講究至真、至善、至美,作為一代巨匠,時大彬的作品無不流露著這一藝術和人文精神共融的特征,源于器皿而高于器皿,而這把“僧帽壺”便是最鮮明的寫照,其樸實無華的形象融入了佛文化的內涵,從而自然傳遞出美好的情感氣息,給予人從外入內的美的享受。