戴光瑩

1978年出生,浙江杭州人。2000年畢業于中國美術學院中國畫系山水專業,獲學士學位。2004年畢業于中國美術學院中國畫系山水專業,獲碩士學位。2010年畢業于中國美術學院中國畫系山水專業,獲博士學位。現為中國美術學院講師,浙派書畫院特聘畫師,浙江省陸儼少研究會會員。

《藝術沙龍》:您怎樣評價“70后”“80后”畫家的藝術創作?

戴光瑩:“70后”“80后”的畫家,是承上啟下的一代,他們大都生活在城市中,受到城市生活的浸染,同時經歷著中國城市30年巨變,是內心豐富而糾結的一代。這一代藝術家,基本沒有直接經歷“85美術新潮”,沒有直接受到西方文化的強烈沖擊,多數人受的是學院教育,在傳統中國畫受質疑和被重新認識的過程中成長起來。

“70后”“80后”的藝術創作,一方面受學院教育的影響,一方面受社會大環境的影響,特別是近些年圖像媒體時代,圖像化在極度豐富我們的視覺資源的同時,也在一定程度上消解了中國畫作為精英藝術的深度。“70后”“80后”的藝術創作,在保持新鮮度、深度方面做出了積極的嘗試。應該說,“70后”“80后”的藝術創作,就如今所呈現的作品而言,面貌更為豐富,個性上、深度上都更待時間的沉淀。

《藝術沙龍》:怎樣理解中國畫的傳承與創新?關于時代性,您有什么看法?

戴光瑩:中國畫的傳承與創新是20世紀以來,一直為大家所熱衷討論的問題。我理解的中國畫傳承,一方面是對傳統中國畫所特有的筆墨語言形式的傳承,一方面是對中國畫背后所蘊藏的中國的哲學文化精神的傳承。而創新則是作品的題材更加豐富,內容更具時代性,隨之呈現出來的精神風貌也更具時代性。

關于時代性,我認為它是值得我們關注但并不需要刻意追求的東西。每一個時代都有每一個時代的特點,它基于整個時代的經濟、政治、文化的大背景,這是我們無法回避的。特別是對當今生活在都市中的畫家們而言,都市生活的林林總總滲透到我們生活的每一個角落。所以,我們作品中表現的對象、表現的情緒、表現的手法都會有意無意間透露出這個時代的氣息。同時我們要關注時代性,是因為我們希望將這個時代最精彩、最生動的一面,通過我們的作品呈現出來并流傳下去。

《藝術沙龍》:老一代批評家和青年一代批評家誰對您的影響更大?

戴光瑩:郎紹君先生對我的影響最大,他對于20世紀中國畫的研究和論述客觀深刻、準確精辟,一直是我借以評判自己作品的理論依據,同時也是我在博士期間,研究中國當代以城市為題材的山水畫的重要參考資料。

《藝術沙龍》:您更在意市場認可還是學術認可?

戴光瑩:我比較在意學術認可。

《藝術沙龍》:您怎樣看待學生比老師的畫價高?

戴光瑩:我覺得是正常現象。其一, 關于畫價其相關的影響因素很多,畫價的高低并不一定代表藝術價值的高低,這在畫史中屢見不鮮。其二, 青出于藍而勝于藍也是常事,師徒只是聞道有先后而已,勤奮而有才華的學生超越老師是好事情。

《藝術沙龍》:請聊聊您最喜歡的藝術家。

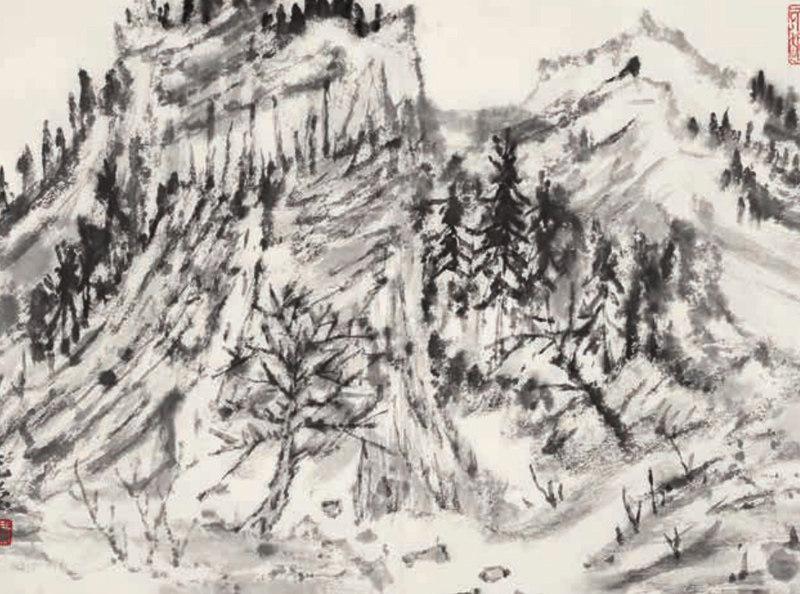

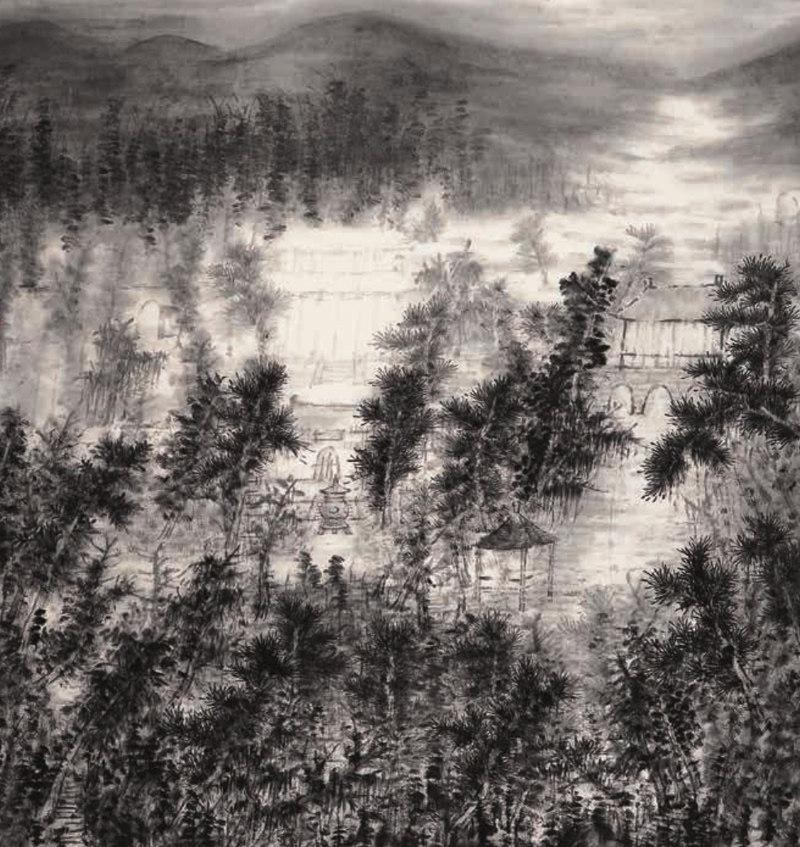

戴光瑩:我最喜歡的古代畫家是董源和八大山人。讀本科時,曾經花了八周的時間臨摹過董源的《夏山圖》。當時最深刻的感覺就是整幅圖卷,由樹而山,我層層疊疊點畫了千百萬個點和皴。交作業的時候,卓鶴君老師說:“還可以繼續點啊。”當時有一些不明白還要怎樣繼續點。后來有機會在上海博物館看見原作,再仔細看時,突然明白了,董源的畫遠看氣韻渺然,不見筆觸,近看點皴萬千,無一筆虛弱,這才是真正的隱跡于形而氣韻生。而八大則不同,對空間精準把控,對筆墨概括精微,無一筆虛發,無一筆雷同,將繪畫的書寫性發揮到了極致。每一次讀都有新意。對我而言,他們是中國山水畫史中的兩個高峰。

《藝術沙龍》:媒體宣傳對您有意義嗎?您覺得報紙、雜志、電視、廣播、網絡等哪種媒體更適合展示您的作品?

戴光瑩:我覺得媒體宣傳是有意義的,在這樣一個圖像媒體時代,如果傳統中國畫創作,沒有合適的宣傳媒體,就無法被大眾認識和認同,這種傳統的精英藝術就容易被邊緣化。當代中國畫,需要培養自己的觀眾和讀者。而我比較偏愛紙質媒體和網絡媒體。

《藝術沙龍》:您認為互聯網對自己最大的好處是什么?

戴光瑩:我認為互聯網對我而言最大的好處就是信息的極度豐富和溝通的便捷暢通。

《藝術沙龍》:您經常在網上購物嗎?有作品在網絡上成交嗎?

戴光瑩:我有網上購物的經歷,但沒有通過網絡銷售自己的作品。

《藝術沙龍》:相比隨時可被刪除的電子郵件、140字的微博、符號化的短信,手書信件在當下已具有了別樣意義。如今,您還會提筆寫信嗎?

戴光瑩:我偶爾會提筆寫信,因為我覺得書寫本身具有情感和生命力。書寫的過程,原本就是個人思想和情感的一次沉淀。

《藝術沙龍》:您有拖延癥嗎?日常生活中您如何管理時間、提高效率?

戴光瑩:我有拖延癥,因為希望生活得比較隨性一些。但是對于日常的工作和生活,我會用學期計劃和日常記事本來有效地安排。

《藝術沙龍》:過去的一年中,您邂逅了哪些好書?

戴光瑩:一直從事傳統中國畫的留學生教學,所以特別關注中西方繪畫的對比。 去年看了《The Great Image Has No Form, or On the Nonobject through Painting》和 《Asian Tradition Modern Expressions》,看西方人眼中的中國繪畫和文化,往往讓我們看到很多不曾看到的精彩。

《藝術沙龍》:對未來一段時期的創作,您有何打算?

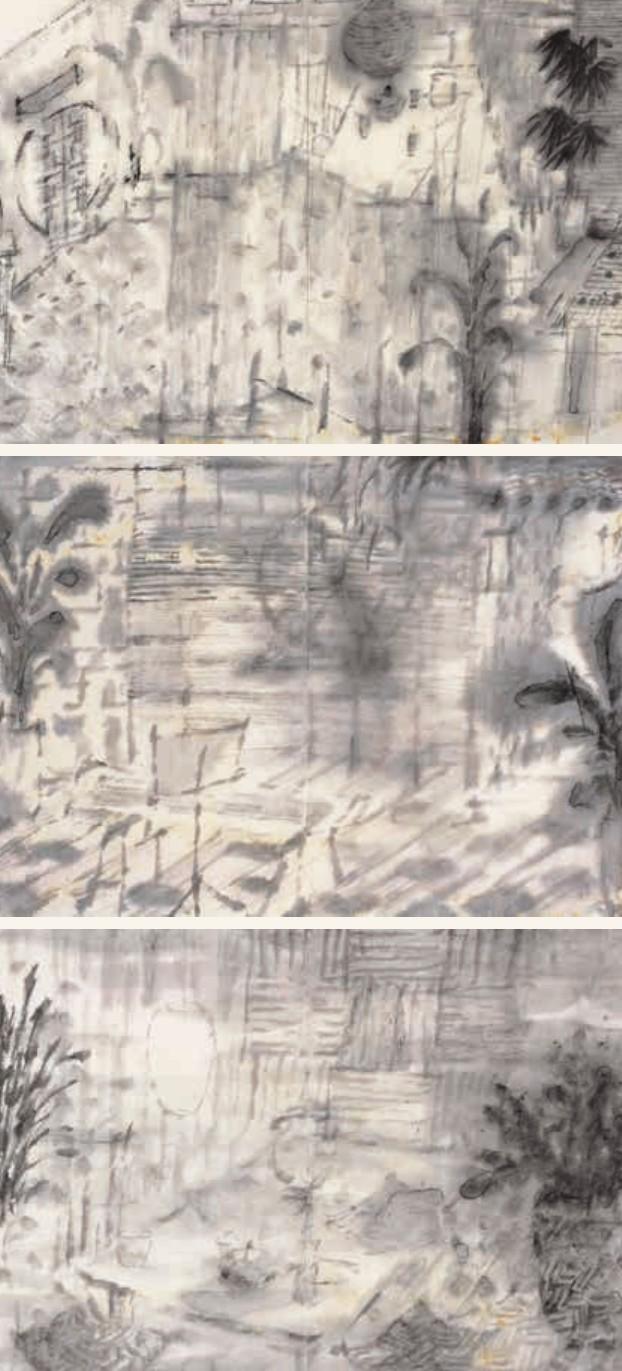

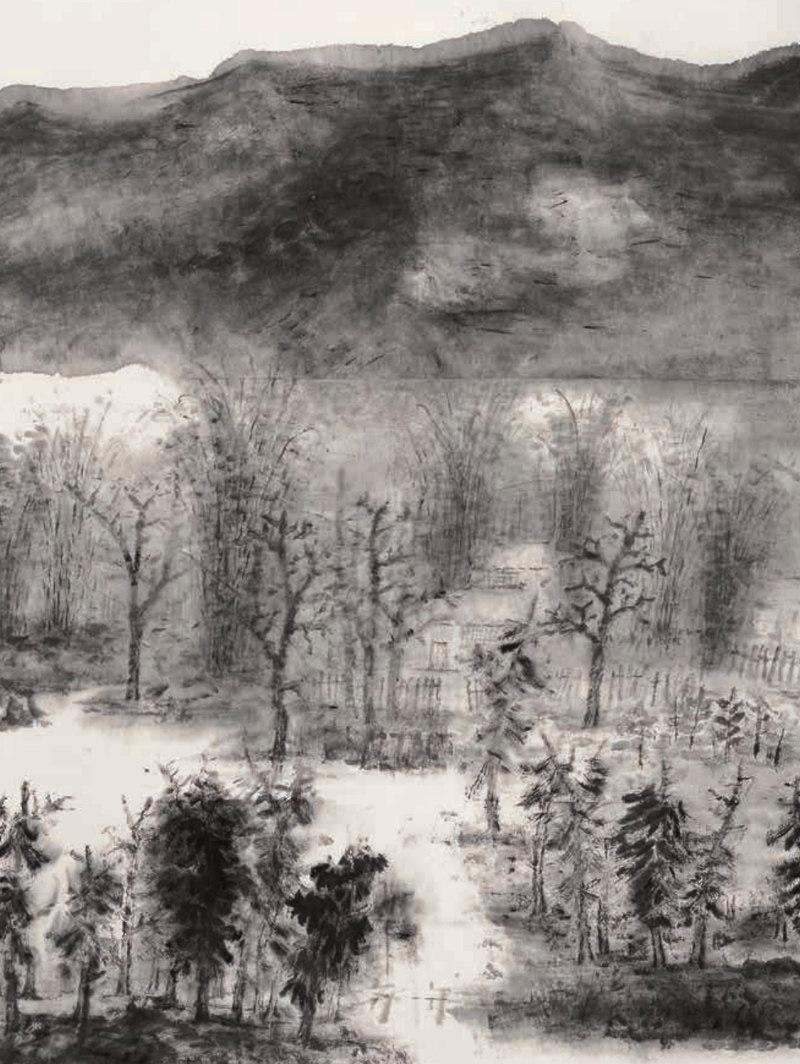

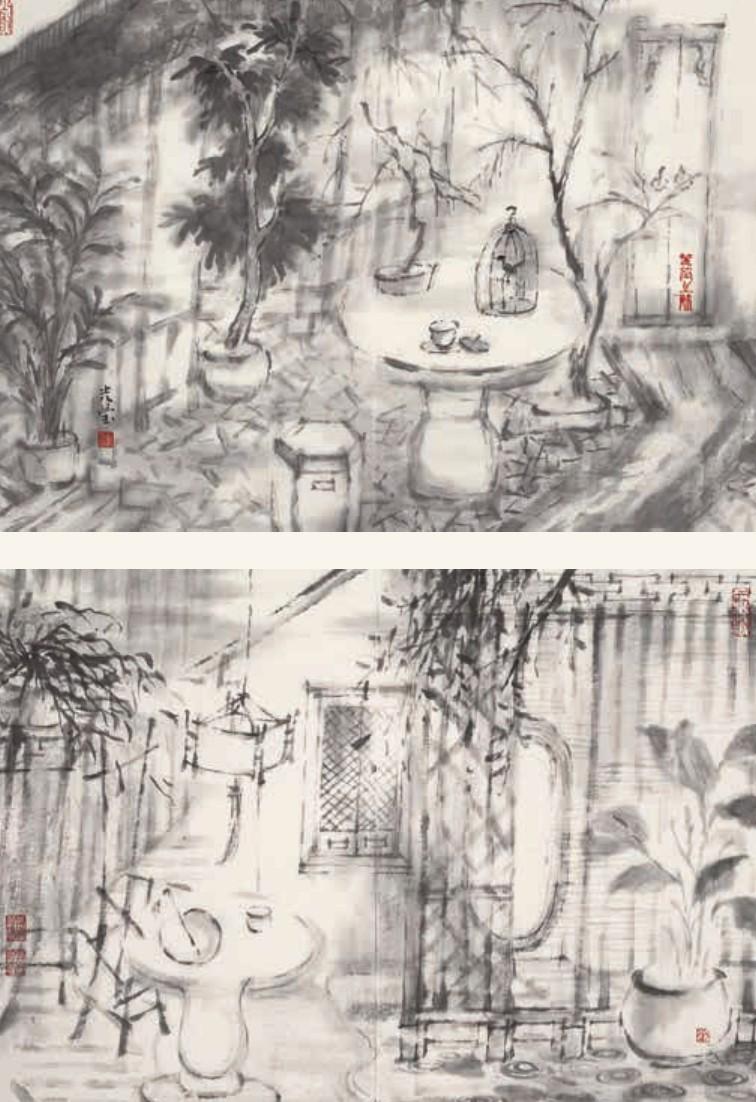

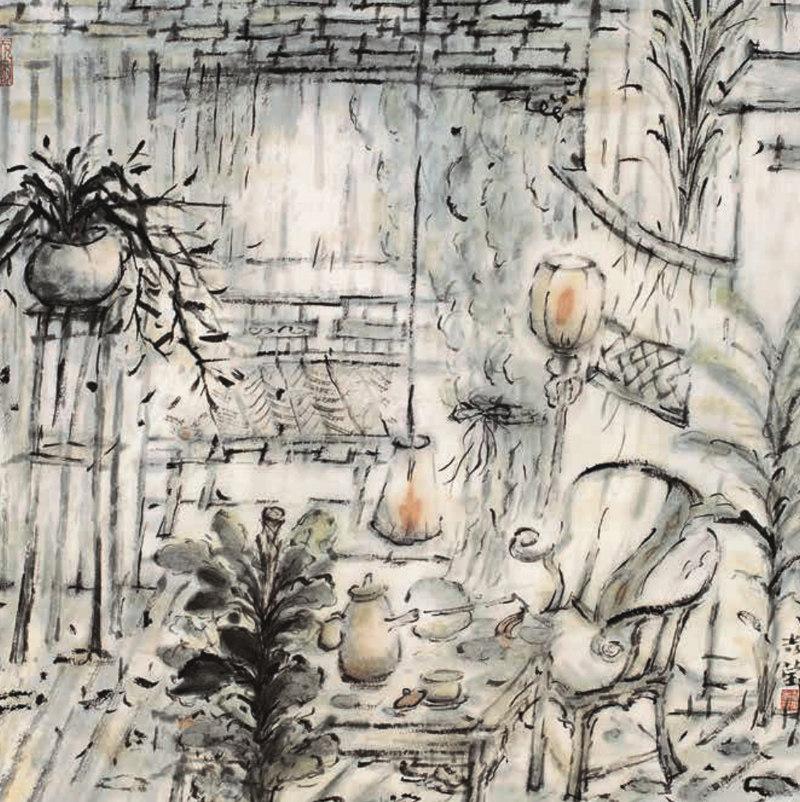

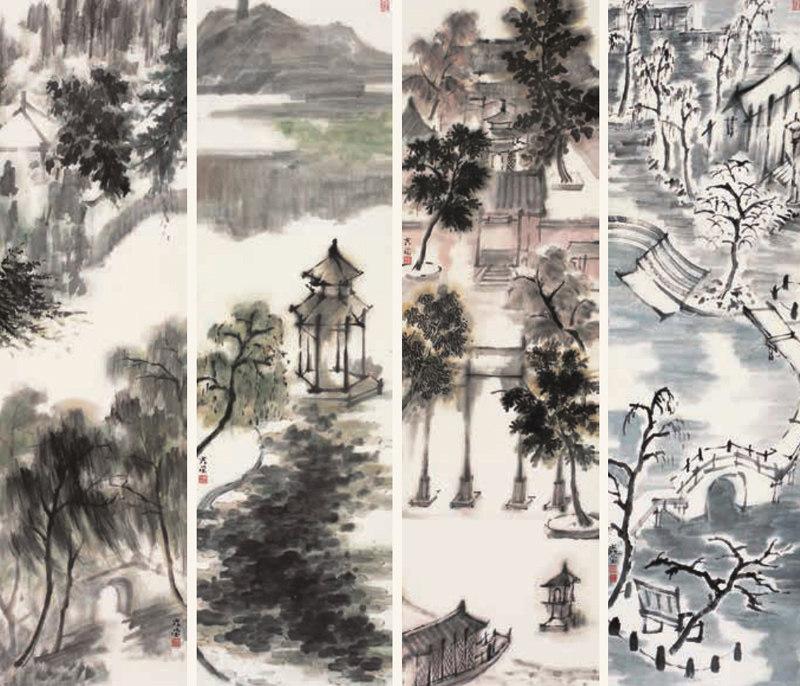

戴光瑩:接下來一段時間的創作,我會先梳理以往的作品,因為時間的沉淀,讓我從以前隨性而至的靈感中,看到了自己所一直感興趣的和一直追求的東西——中國山水畫筆墨積染中的虛虛實實所呈現的流動的空間。傳統山水的“境”所以區別于西方風景的“景”,恰恰就在于這個流動的空間中所蘊含的時間和空間的交融。

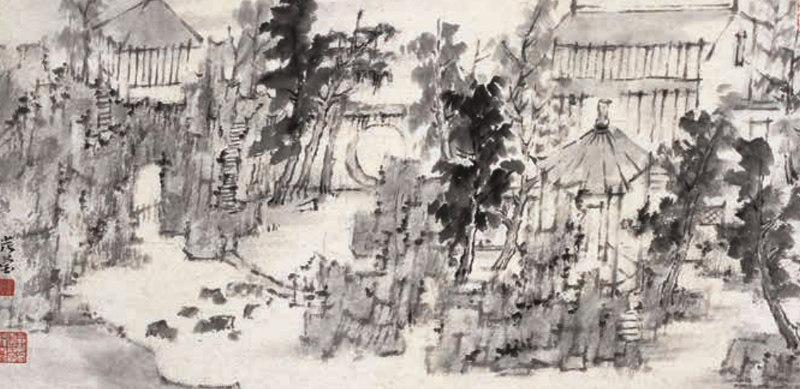

我會繼續用傳統山水畫的“游”的空間架構和“遠”的文化意境,來表現園林題材和城市生活中我所熟悉的內容,用我的方式去解讀和詮釋,造一個“境”,一個熟悉又陌生的“境”,一個中國山水畫家眼中的“境”。