李 靜

1979年出生,山東人。2001年畢業于南開大學東方文化藝術系中國畫專業,獲學士學位。2006年畢業于南開大學東方藝術系美術學專業寫意人物方向,獲碩士學位。山東大學歷史文化學院美術理論在讀博士。現為威海青年美術家協會副主席,任教于山東大學(威海)藝術學院美術系。

《藝術沙龍》:您怎樣評價“70后”“80后”畫家的藝術創作?

李 靜:擁有鮮明的藝術個性,并結合良好的文化修養是任何時代的藝術家都需要具備的素質。20世紀70年代之前的前輩藝術家們經歷了中國現代美術發展的諸多變革與困惑,作為當今的“70后”“80后”畫家應該是處于一個更加冷靜、客觀與寬松的環境下進行創作。目前,已有越來越多的優秀藝術家產生。

《藝術沙龍》:您覺得“新水墨”會成為未來的主流嗎?如何看待“新水墨”的發展?

李 靜:當代中國畫的發展總與“新”字有著不解之緣。新文人畫、新工筆、新水墨,“新”一般相對于“舊”而言,讓我不由得聯想起西方人對中國畫的看法常用“old”一詞,無論我們畫得如何新奇多變,在他們多數人眼里水墨在宣紙上的有形組合都是別無二致、老舊的代名詞。或許西方人的觀點并不能影響到國內一般畫家的創作風向,但是我認為所有以“新”為起勢的畫家流派或藝術現象都不自覺地承擔了一定的民族與藝術使命,便是期望相對過去有大的突破與發展,“新水墨”也不例外。是成為藝術發展的主流還是曇花一現,還要看新水墨畫家群體是否能夠深刻認識傳統、把握自我、保持創作的激情與敏銳。如果僅僅陷入調弄圖式的怪圈,則會越新穎越令人厭倦,更談不上擔負引領水墨新時代的重任。

《藝術沙龍》:怎樣理解中國畫的傳承與創新?關于時代性,您有什么看法?

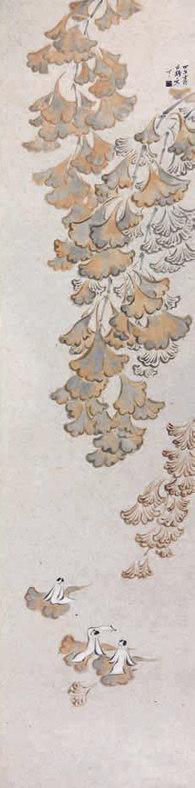

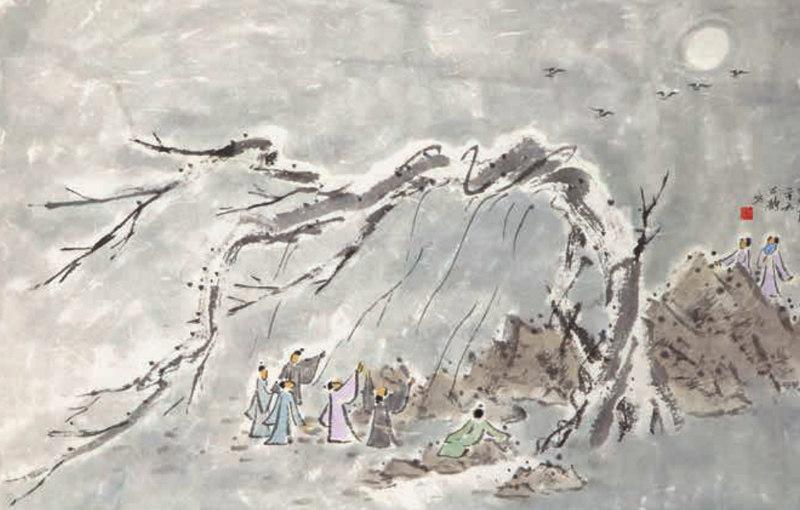

李 靜:中國畫自古講究傳承,這是沒有爭議的,并且傳承與創新并不矛盾。創新應該是發現自我、表達自我的過程。對自我的認識不是通過排他來完成,恰恰對傳統與時代性認識的廣度、深度決定了自我的面貌是狹小的還是廣博的。我認為對時代性的把握不一定體現在題材方面,即使畫的是古人、幻境,將自己對人生、自然、世界的認識融入其中,畫面的氣息情感便通過“我”與“時代”息息相連了。

《藝術沙龍》:您更在意市場認可還是學術認可?

李 靜:如果二者是分開的,我還是更在意學術認可。但是我們不得不否認二者存在互相拉動的關系,如果學術認可能帶動市場認可倒是好事,反之就不樂觀了。

《藝術沙龍》:您怎樣看待學生比老師的畫價高?

李 靜:首先,藝術品的市場價格不完全等同于它真正的藝術價值。還有,學生也是老師的作品之一,老師都期望學生能有好的發展,學生更應對老師抱以尊敬感恩之心。我認為明白這兩個道理,至于畫價高低便不是問題了。

《藝術沙龍》:請聊聊您最喜歡的藝術家。

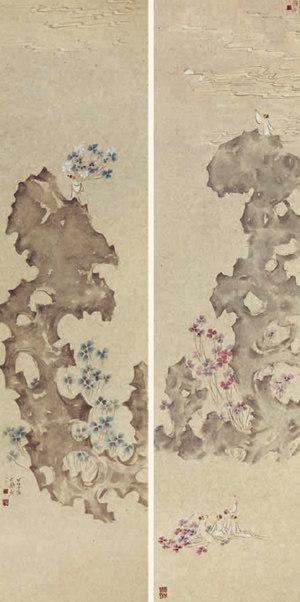

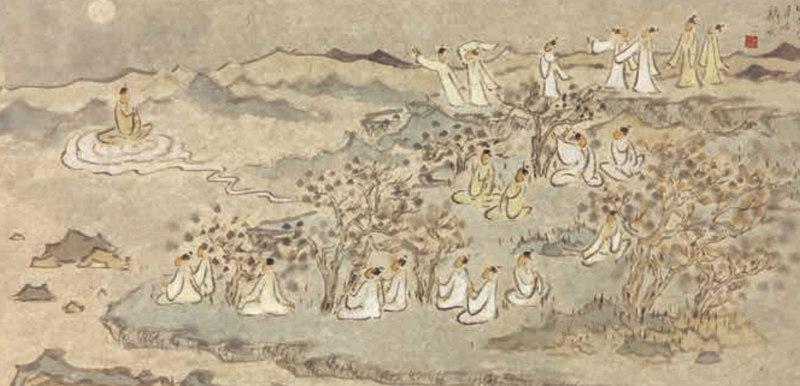

李 靜:我最喜歡的畫家是法常。他的畫初看并沒有太吸引人之處,沒有率性的用筆,也沒有暢意的墨法,沒有文人畫的雅氣,也沒有工筆畫的妍麗。展現的卻是不染矯飾、不露機巧、不拘陳法的沉靜智慧,在我心里這是最難能可貴的。

《藝術沙龍》:您經常在網上購物嗎?有作品在網絡上成交嗎?

李 靜:我很少在網上購物,處于一種雖然期望享受網絡信息產業帶來的便利,但又懶得耗神去做的狀態。

《藝術沙龍》:相比隨時可被刪除的電子郵件、140字的微博、符號化的短信,手書信件在當下已具有了別樣意義。如今,您還會提筆寫信嗎?

李 靜:多年沒有寫過信了。今年在北京訪友,臨行前摯友的先生給了我一個信封,囑咐我回家再看。回家后,發現是好友2006年寫給我而未寄出的一封祝福信,言辭真摯,令人感懷。相比之下,微信圖標里的生動表情拋灑得如此輕薄隨意。前幾天翻看10年買的十竹齋小信封精美可愛,但是它已失去了本來的意義。看到這個問題,忽然也很想給我的老朋友寫封信。

《藝術沙龍》:您有拖延癥嗎?日常生活中您如何管理時間、提高效率?

李 靜:基本都會按時完成需要做的事情。我把上午的時間定為創作的時間,因為上午光線充足、精神狀態最佳、時間集中,盡量把瑣事放到一天中的其他時段去做。

《藝術沙龍》: 過去的一年中,您邂逅了哪些好書?

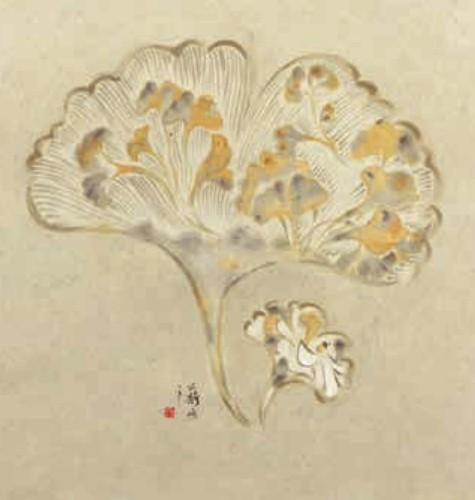

李 靜:今年主要關注的是禪宗繪畫方面的書籍,比如新入畫冊日本講談社出版的《水墨美術大系》(共17冊)、孫恩揚師兄年末出版的《禪畫研究》,還有高居翰先生所著的《畫家生涯:傳統中國畫家的生活與工作》一書,視角獨特,也很有意思。另外,與女兒共讀了許多經典繪本,對我的創作也有一定的啟發。

《藝術沙龍》:對未來一段時期的創作,您有何打算?

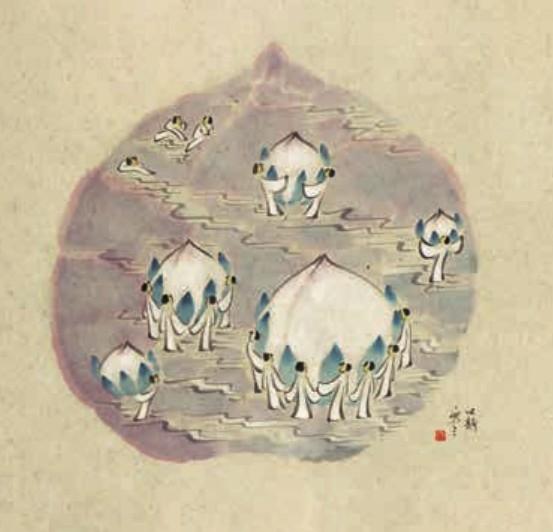

李 靜:未來一段時期的創作,打算以積淀為主。計劃拿出比前階段更多的時間來看書,主要傾向于禪宗繪畫方面,再加強一下山水花鳥的寫生與觀察,希望能夠保持先靜心再做事的狀態。