圣賢的面目

《祖堂集》是現存最早的禪宗史書,敘述風格質樸、粗拙,與其后出現的《景德傳燈錄》《五燈會元》大不一樣。從這本書中,我們往往能一窺古代禪門大德人性的真實面目。

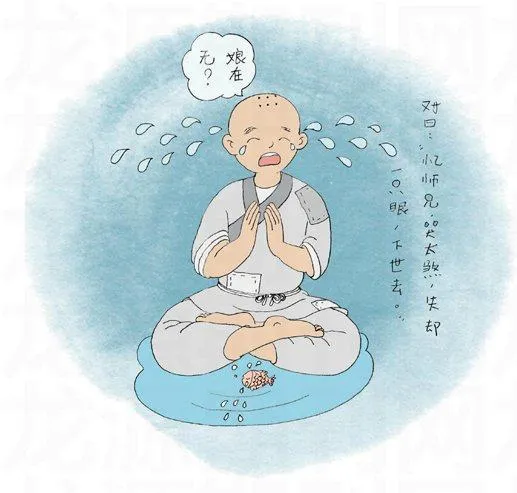

在該書《藥山惟儼禪師》一文中,我們可以讀到大禪師道吾和云巖的一些有趣記載:“道吾和尚四十六方始出家,俗姓王,鐘陵建昌縣人也。云巖和尚是道吾親弟也。云巖先出家,在百丈造侍者。道吾在屋里報探官。一日行得五百里,恰到百丈莊頭,討吃飯。當時侍者亦下莊頭,莊主喚侍者對客,侍者來相看一切后,便問:‘將軍是什么處人?’曰:‘鐘陵建昌人也。’‘貴姓?’對曰:‘姓王。’侍者便認得家兄,便把手啼哭云:‘娘在無?’對曰:‘憶師兄,哭太煞,失卻一只眼,下世去。’侍者得消息,當日便上百丈……”

這段話的意思是說,云巖和道吾在俗家是同胞親兄弟,云巖年幼,但先出家,所以他俗家哥哥反稱他“師兄”。道吾出家前大概在軍隊里當信使(“探官”)。一天,這一僧一俗的兄弟二人在寺院的田莊里邂逅了。起初,云巖(“侍者”)還不敢認,先試探性地問對方家鄉姓氏,確認就是俗家兄長后,便拉著手哭著問:“娘在嗎?”雖然出家多年,但對母親的思念之情卻是久蘊心中,一見昔日親人,便噴薄而出……

兄長的回答簡潔但動人心魄:“憶師兄,哭太煞,失卻一只眼,下世去。”想念出了家的兒子,哭瞎一只眼,繼而過世……

這段敘述幾乎把這二位大禪師的家世、性情和盤托出了。這樣的記敘方式在其它的高僧傳記著作中很少見。以至于一說起高僧、圣賢,給人的印象總是高遠的、神秘的、“只在此山中,云深不知處”的。

我相信,這種對高僧的誤讀是人們對整個佛教教義誤讀的一部分。真與俗、空與有被打成兩橛(音同絕),修行、出家、開悟……在人們心目中逐漸被定格成是遠離人間煙火、冷血無趣的。這不妨可以被稱為“圣賢佛教”“離世佛教”,與“人間佛教”的意趣大相徑庭,與佛法二諦圓融的真理也不吻合。

多數史傳中對高僧概念化、去人性化的敘述其實是儒家文化介入的產物。綜觀佛教史上有代表性的高僧傳或禪史,執筆者或是有良好儒學修養的高僧,如慧皎、道宣、贊寧等,或是這些著作經過有佛教信仰的士大夫的刪定整理,如宋代楊億刪定《景德傳燈錄》。而儒家的審美取向是文質彬彬的“中和”之美,是大雅,是“為尊者諱”。它與印度佛典中真實、質樸、不避尊卑的敘事風格不同。印度佛典,尤其是《戒經》的敘事風格是樸實無華、原原本本的。舉凡大小便利,男女貪染、飲食錢財之事,在這里都記錄無礙,無論所關涉者是圣是凡。

《祖堂集》的編纂者是南唐泉州招慶寺的靜、筠二位禪僧,其語言風格白話、口語,有些敘述雖拖沓、冗長,但真實、樸素。由此我們可以看到,佛教史傳存在兩種話語風格:一種是以儒家為主流的,一種則是生活的、民間的、白話的話語風格。前者的敘述使圣賢面目隱顯在飄渺白云間,后者的敘述倒使圣賢們回到了人間,使我們這些在大地上摸索前行的眾生們增添了許多信心!