俄土恩怨300年

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月24日,一架在敘利亞執(zhí)行任務(wù)的俄羅斯軍機(jī)被土耳其戰(zhàn)機(jī)擊落。這是半個(gè)世紀(jì)以來首次有北約成員國擊落俄羅斯飛機(jī),俄土關(guān)系驟然緊張。俄羅斯總統(tǒng)普京大怒,稱俄羅斯“被恐怖分子的共犯們從背后捅了一刀”,并簽署總統(tǒng)令制裁土耳其。土耳其總統(tǒng)埃爾多安先是態(tài)度強(qiáng)硬,稱俄戰(zhàn)機(jī)侵犯了土耳其領(lǐng)空,繼而又對(duì)事件表示遺憾,還表示希望與普京會(huì)晤,共同找到解決辦法。這起火藥味十足的事件,讓人聯(lián)想起俄土間數(shù)百年來的強(qiáng)人交鋒。

奪黑海留下未盡心愿

俄羅斯與土耳其長期在黑海地區(qū)爭鋒,300多年來發(fā)生的戰(zhàn)爭不下10次。

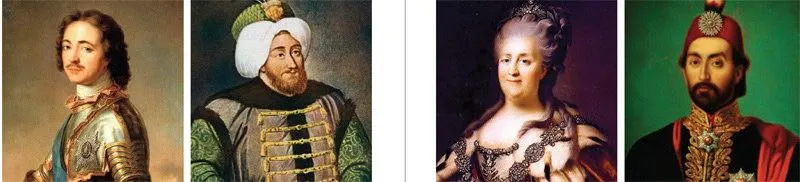

在俄羅斯歷史上,沙皇彼得一世(1672—1725)被尊稱為彼得大帝,是俄羅斯帝國創(chuàng)立者,雄才大略。他的建國方略是要將俄國變?yōu)橛谐龊?凇⒑I贤ǖ馈⒑M忸I(lǐng)地的大國,與英法等強(qiáng)國爭鋒。為此,他畢生都在為奪取波羅的海和黑海出海口而斗爭,而與土耳其的關(guān)系成為核心。

那時(shí),奧斯曼土耳其帝國雄踞歐洲大陸,控制了連接歐亞大陸的海峽,掌控了從海峽直至克里米亞半島東端的亞速海沿岸,包括亞速海通往黑海出海口的刻赤,是黑海霸主。俄國要爭奪黑海出海口,與土耳其的廝殺就是個(gè)躲不開的宿命。

彼得對(duì)土耳其的戰(zhàn)爭,斷斷續(xù)續(xù)打了多年。1695年6月,俄軍開始圍攻亞速夫城堡,這是俄土為爭奪黑海而進(jìn)行的第一場有規(guī)模的較量,彼得的對(duì)手是穆斯塔法二世(1664—1703)。起初,俄軍被打退。1696年,彼得下令建立頓河艦隊(duì),這是俄黑海艦隊(duì)的前身。他親率7.5萬陸軍和28艘戰(zhàn)艦,進(jìn)攻亞速夫,最終攻占了亞速夫要塞及其附近地區(qū)。這一勝利讓彼得認(rèn)識(shí)到海軍的作用,并于1698年成立黑海艦隊(duì)。

作戰(zhàn)的同時(shí),彼得在1698年春密訪歐洲,希望建立反土同盟,呼吁各國支持其對(duì)刻赤港的要求。但各國態(tài)度模棱兩可,實(shí)際上傾向于土耳其。當(dāng)年10月,俄土進(jìn)行了兩國關(guān)系史上首次外交談判,俄國提出,除了亞速夫和第聶伯河沿岸兩座城市外,土耳其還要將刻赤作為“戰(zhàn)爭損失賠償”交給俄國。最終,土耳其將亞速夫給了俄國,但刻赤不給。1699年1月,俄土簽訂為期兩年的停戰(zhàn)協(xié)議,當(dāng)年11月重開談判,俄方除堅(jiān)持原來的要求外,還提出將耶路撒冷交給俄國保護(hù)。兩國爭吵到次年春天。

當(dāng)時(shí),彼得為爭奪波羅的海出海口,即將和北方大國瑞典開戰(zhàn)。為此,不得不加速與土耳其的談判,并簽訂和約。土耳其不將耶路撒冷交給俄國,不讓俄國商船隊(duì)進(jìn)入黑海,只允許沿亞速海至刻赤航行。條約的有效期確定為30年。

俄瑞戰(zhàn)爭打了多年,土耳其認(rèn)定這是擊敗俄國的大好機(jī)遇。1711年,土耳其出兵攻擊俄軍,腹背受敵的彼得不得不下令議和,將亞速夫及周邊地區(qū)歸還土耳其。此后,彼得在位時(shí)期俄土再未發(fā)生重大戰(zhàn)爭。但彼得是不甘心黑海永受土耳其控制的。這一未竟心愿留給了后代君主。

多國參與克里米亞拉鋸戰(zhàn)

18世紀(jì)早期到19世紀(jì)中期,俄土之間為爭奪克里米亞半島進(jìn)行了一系列拉鋸戰(zhàn)。

1736年,俄國向土耳其宣戰(zhàn),攻占亞速夫,打進(jìn)克里米亞。女皇葉卡捷琳娜二世(1729—1796)執(zhí)政后,俄土關(guān)系惡化,爭奪集中在克里米亞西部和西南部沿岸。1768年,土耳其對(duì)俄宣戰(zhàn),這是她執(zhí)政后的第一場俄土大戰(zhàn)。1770年,俄國消滅了土耳其艦隊(duì),以“拯救希臘和愛琴海群島的東正教居民”為名登陸。1774年,俄國與土耳其又打了一仗,俄國取得了其商船通航于黑海和海峽地區(qū)的權(quán)利,但俄國軍艦不能通過博斯普魯斯和達(dá)達(dá)尼爾海峽。

葉卡捷琳娜的國策是建立橫跨歐亞大陸的帝國。她的寵臣波將金建議,以保護(hù)克里米亞俄羅斯族人的利益為由兼并這個(gè)半島,并親自率軍打進(jìn)克里米亞,鼓動(dòng)那里的俄羅斯族人自愿申請(qǐng)并入俄羅斯帝國。1783年,克里米亞被并入俄國。由此,俄土黑海之爭進(jìn)入更激烈的階段。1787年至1791年,爆發(fā)第二場大規(guī)模的俄土戰(zhàn)爭,結(jié)果是土耳其正式承認(rèn)克里米亞歸俄國。

在這以后,克里米亞和黑海問題始終是俄國在世界政治舞臺(tái)上的重要砝碼。歐洲各國或親俄反土,或親土反俄。在這一進(jìn)程中,土耳其實(shí)力逐漸衰微,俄國實(shí)力逐漸增強(qiáng)。但阿卜杜勒·邁吉德一世(1823—1861)執(zhí)政時(shí),土耳其打了個(gè)翻身仗。

邁吉德一世1839年登基。當(dāng)時(shí),帝國內(nèi)部民族主義運(yùn)動(dòng)風(fēng)起云涌,歐洲列強(qiáng)看到它走到衰落邊緣,打算重劃勢力范圍。沙皇尼古拉一世(1796—1855)想借機(jī)占領(lǐng)巴爾干半島,取得對(duì)地中海出海口達(dá)達(dá)尼爾海峽和博斯普魯斯海峽的控制權(quán)。

1853年7月,俄國出兵8萬,占領(lǐng)了土耳其屬地摩爾多瓦和瓦拉幾亞。當(dāng)年10月,土耳其向俄國宣戰(zhàn),克里米亞戰(zhàn)爭打響。起初,土耳其軍隊(duì)節(jié)節(jié)勝利,但當(dāng)年11月發(fā)生的錫諾普海戰(zhàn)中,海軍遭到慘敗,帝國首都伊斯坦布爾直接暴露在俄國軍隊(duì)的威脅下。

邁吉德一世曾接受歐式教育,能講流利法語,并與英法等國結(jié)盟。英法為了避免俄國控制博斯普魯斯海峽,在1854年底對(duì)俄宣戰(zhàn)。在聯(lián)軍的阻擊下,俄國戰(zhàn)敗,再次退出了克里米亞半島。

沙皇亞歷山大二世(1818—1881)在位期間,俄國重新奪回了黑海霸權(quán),并以“為解放巴爾干的基督徒而戰(zhàn)”的名義,占領(lǐng)并控制了這一地區(qū)。此時(shí),土耳其在黑海的雄風(fēng)不再,俄國成了歐洲霸主。

斯大林到普京,不變的是利益

現(xiàn)代土耳其的締造者凱末爾(1881-1938)秉持對(duì)蘇聯(lián)友好的態(tài)度。1921年,兩國簽署《蘇土友好條約》,與土耳其的睦鄰友好關(guān)系成為蘇聯(lián)外交的重要方針。

但是,在蘇聯(lián)時(shí)代,歐洲大國要將其封閉在黑海之內(nèi)的戰(zhàn)略并無變化。1943年11月,英國首相丘吉爾與蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人斯大林共進(jìn)早餐時(shí)說:“從前英國人反對(duì)俄國人擁有通向暖洋的出海處,但是現(xiàn)在英國人對(duì)這點(diǎn)沒有任何異議。”斯大林回答:“如果現(xiàn)在沒有異議,那就應(yīng)當(dāng)重新考慮修改土耳其海峽制度。那時(shí)英國人老想把俄國卡死,如果現(xiàn)在英國人不想再扼殺蘇聯(lián),就必須使海峽制度變得方便些。”

收回克里米亞,重建自黑海沿岸直通世界各大洋、大洲的海上強(qiáng)國之路,這是蘇聯(lián)和俄羅斯領(lǐng)導(dǎo)人不變的目標(biāo)。普京執(zhí)政后,多次強(qiáng)調(diào)俄羅斯只有成為海洋強(qiáng)國,才能成為世界大國。去年,普京不惜代價(jià),將克里米亞并入俄羅斯,是這一歷史趨勢的延續(xù)。俄羅斯始終認(rèn)為,強(qiáng)國先強(qiáng)軍,強(qiáng)軍先強(qiáng)海軍。政治上要保證俄羅斯在歐洲的地位和權(quán)益,軍事上要保證“誰持劍來犯,必在劍下亡”,經(jīng)濟(jì)上要保證俄羅斯世界市場和貿(mào)易歐洲化、全球化,民族關(guān)系上要保證斯拉夫人的利益、基督教徒的利益和俄羅斯的利益。對(duì)俄羅斯來講,克里米亞和黑海沿岸是國家生命線。不管是土耳其還是其他國家,都不能成為控制黑海的主人。不僅克里米亞“自古就是俄羅斯的土地”,俄羅斯在黑海的利益也觸犯不得。

埃爾多安,“強(qiáng)人”的盤算

在現(xiàn)代土耳其政壇,現(xiàn)任總統(tǒng)埃爾多安是一個(gè)比較強(qiáng)勢的領(lǐng)導(dǎo)人。但他的“大國雄心”,終于和強(qiáng)人普京撞出了火星。

自2011年敘利亞危機(jī)爆發(fā)以來,土俄雙方就在敘利亞總統(tǒng)巴沙爾的前景問題上出現(xiàn)根本性的沖突。土耳其堅(jiān)持要他下臺(tái),并對(duì)敘利亞的反對(duì)派武裝提供支持。而俄羅斯則呼吁,在打擊“伊斯蘭國”的斗爭中,要以巴沙爾為主要盟友。

敘利亞局勢錯(cuò)綜復(fù)雜,敘利亞政府、溫和反對(duì)派、地區(qū)民族武裝、 “伊斯蘭國”極端組織背后都有國際勢力支持。俄軍機(jī)遭擊落事件發(fā)生后,埃爾多安擺出不惜與俄撕破臉的架勢,有民族主義及現(xiàn)實(shí)利益兩個(gè)考慮。

從民族主義角度說,在土敘邊境敘利亞一側(cè),生活著人數(shù)眾多的土庫曼人,他們與土耳其人同為突厥民族的一支,在語言、血緣和歷史上有著緊密的聯(lián)系,被土耳其人視為近親。在阿薩德家族統(tǒng)治下,土庫曼人的民族認(rèn)知被壓制,被禁止使用土庫曼語出版和寫作。敘利亞沖突爆發(fā)后,土耳其一直為土庫曼人在敘遭遇感到憂慮,一再表示敘境內(nèi)的土庫曼反對(duì)派遭到俄軍不公正待遇,聲稱俄羅斯在敘利亞表面上打擊“伊斯蘭國”,實(shí)際上在支持巴沙爾打擊敘利亞境內(nèi)的反對(duì)派。今年11月24日,土外交部針對(duì)俄軍機(jī)遭擊落事件發(fā)表聲明說:“俄方的行動(dòng)不是抗擊恐怖主義,他們轟炸的是土庫曼村莊的平民。這種做法可能會(huì)帶來嚴(yán)重的后果。”

除了一心要推翻巴沙爾政權(quán),埃爾多安也有自己的現(xiàn)實(shí)考量。在敘利亞和伊拉克北部的庫爾德武裝一直是土耳其的心腹大患,他們與土耳其國內(nèi)的庫爾德工人黨相互聯(lián)系,謀求建立庫爾德人國家。目前,庫爾德武裝與“伊斯蘭國”持續(xù)激烈交火,有分析認(rèn)為,埃爾多安此前在打擊“伊斯蘭國”問題上逡巡不前,就是擔(dān)心“伊斯蘭國”被消滅后,庫爾德武裝坐大,使庫爾德地區(qū)獨(dú)立再次被提到議事日程上。

擊落俄軍機(jī)事件,暴露出土耳其的焦慮心態(tài)。法俄結(jié)盟打擊“伊斯蘭國”后,推翻巴沙爾政權(quán)不再是解決敘利亞問題的先決條件,俄羅斯對(duì)中東局勢掌控能力得到增強(qiáng),這都使土耳其有“攪局”的沖動(dòng)。有分析認(rèn)為,埃爾多安的盤算是:一方面,俄羅斯軍力遠(yuǎn)不如蘇聯(lián)全盛時(shí)代,又要顧忌土耳其的北約成員國身份,未必有對(duì)土開戰(zhàn)的決心和勝算;另一方面,對(duì)普京而言,巴黎遭遇恐怖襲擊后給俄羅斯帶來了難得的戰(zhàn)略機(jī)遇,歐美俄關(guān)系的焦點(diǎn)從烏克蘭轉(zhuǎn)到了中東,歐洲也不得不改善對(duì)俄關(guān)系。普京雖然怒火中燒,卻不會(huì)因小失大,葬送俄羅斯復(fù)興所需要的喘息機(jī)會(huì)。所以土耳其“鬧一鬧”問題不大。但事情能否真按埃爾多安所想的發(fā)展,還得走著瞧。