地面氣象觀測場雷擊案例分析與對策

仇 健,陳惜茂,李智標,程建培

(1.廣東省珠海市公共氣象服務中心,廣東 珠海 519000;2.廣東省珠海市斗門區氣象局,廣東 珠海 519000)

地面氣象觀測場雷擊案例分析與對策

仇 健1,陳惜茂2,李智標1,程建培1

(1.廣東省珠海市公共氣象服務中心,廣東 珠海 519000;2.廣東省珠海市斗門區氣象局,廣東 珠海 519000)

2013年5月21日珠海某氣象觀測場設備損壞,通過調取事發地雷災歷史、事發時段閃電定位資料以及現場勘察、剩磁檢測等手段對事故進行調查分析,認為此次事故是由于觀測場內的VASALA MILOS520自動站立桿頂部遭受雷擊并導致觀測場及值班室相關設備受損,同時指出觀測場現有防雷系統存在的不足,提出相應的防御措施。

雷災;氣象;觀測場;對策

1 引言

為能較好地反映本地較大范圍的氣象要素特點,地面氣象觀測場一般選址于四周空曠平坦無遮擋的地帶,而場內高聳突起的測風桿、接閃桿無疑增加了觀測場遭受雷擊的概率。此外,隨著大量耐壓水平低、抗干擾能力弱的自動氣象站逐漸替代傳統的人工觀測,也使得觀測場遭雷擊時設備受損的范圍進一步擴大,進而導致了觀測業務中斷和不可彌補的數據丟失。本文以珠海某氣象觀測場遭雷擊事故為例,分析探討其雷擊原因和防御對策,旨在拋磚引玉,為進一步完善地面觀測場的防雷措施提供參考。

2 受災情況

2013年5月21日上午,珠海某氣象觀測場值班人員報稱,當日約10時52分觀測場遭受雷擊,值班室內電腦全部出現黑屏,同時市電中斷,經UPS備用電源啟動后發現其中兩臺電腦無法開機啟動,影響正常觀測業務。經檢查發現,值班室電源總開關跳閘以及二樓的電源箱內的UPS市電輸入、UPS供電輸出及供往觀測場的電源共3處開關跳閘;觀測場內的能見度儀損壞,DZZ1-2型自動氣象站的數據采集器、風向傳感器、草溫傳感器,以及與自動站連接的計算機、打印機、數據隔離器、EN型測風儀損壞。接報后,相關部門立即成立調查組趕赴現場展開實地調查,向目擊者和故障處理人員詳細了解事故情況,并對相關物件進行測試、取證。

3 災害調查

3.1 地理環境

事發觀測場位于珠海市內某山頂,南、北面分別為地勢更高的板障山和鳳凰山。事發當日,從海面吹來的西南氣流進入兩山之間時,因“狹管效應”造成水汽、能量在兩山之間堆積而易產生雷暴;同時,近地層氣流受觀測場所在的山體阻擋被迫抬升,也促進了強對流的形成與發展;此時,觀測場內安裝的測風桿、接閃桿等高聳物體,因具有尖端放電效應而易成為雷擊選擇的目標。

3.2 歷史觀測情況

經查閱歷史資料,觀測場年平均雷暴日約為62 d,屬于多雷區;最多時達到86 d,分別發生在1978、1983年;最少為35 d,發生在2001年。歷年來該觀測場及其附近雷電災害時有發生。

3.3 設備及防雷裝置因素

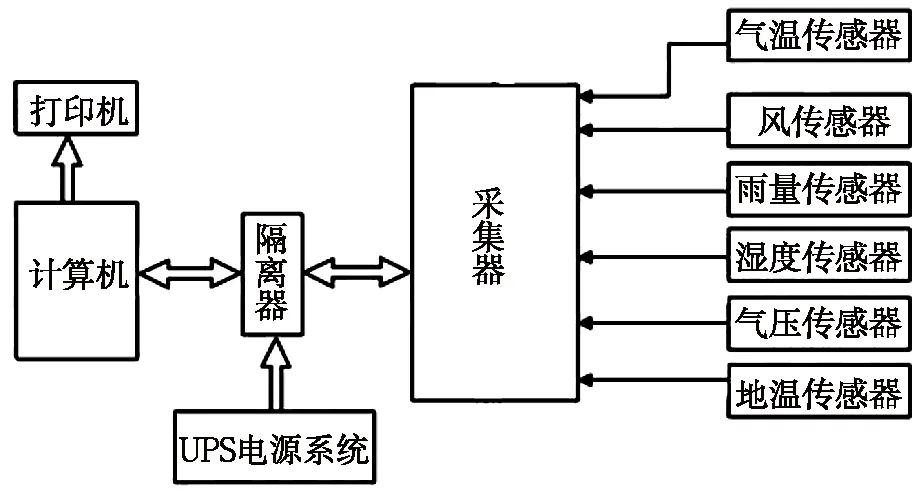

3.3.1 DZZ1-2型自動氣象站工作原理 DZZ1-2型自動氣象站的基本配置是采集器和風向、風速、氣溫、濕度、雨量、氣壓、地表溫度、淺層地溫、深層地溫等各類要素傳感器,外圍設備有UPS電源、計算機、打印機、通訊數據隔離器等。其總體結構框圖如圖1。該自動站采用交、直流兩種電源供電模式,市電供電正常時,穩壓電源輸出后由內部DC/DC轉換成+5V、±12V電壓供系統和傳感器工作。停電時由蓄電池直接輸入直流電壓。觀測場各類傳感器采集的信號通過屏蔽信號線傳輸至數據采集器,由數據采集器進行處理后經隔離器傳輸至計算機。

圖1 DZZ1-2型自動氣象站總體結構

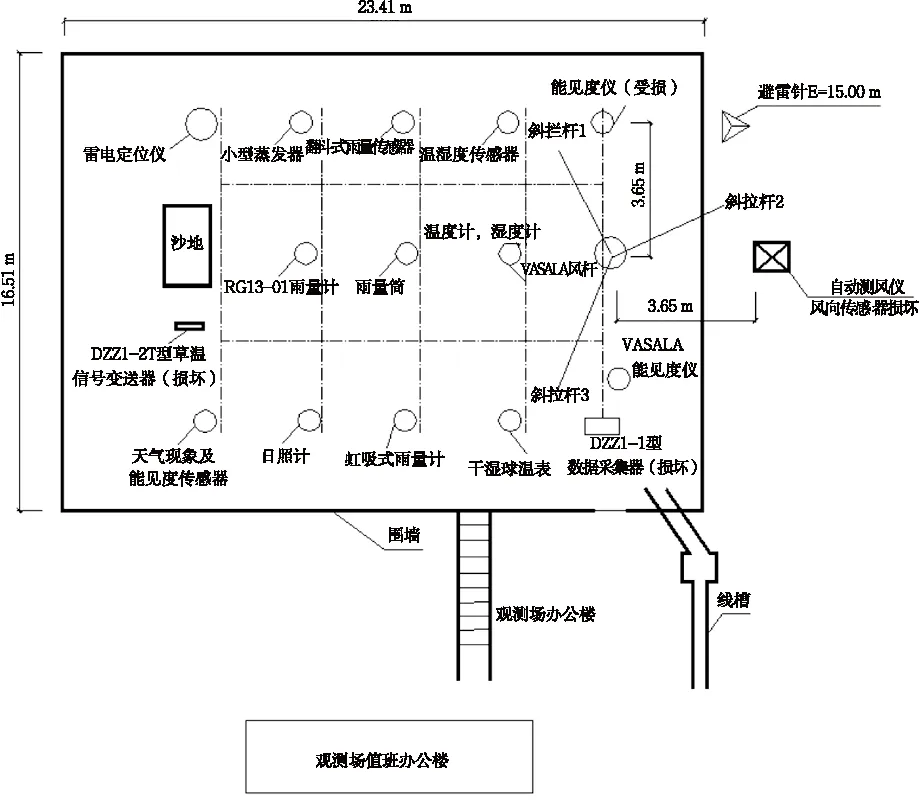

3.3.2 防雷裝置現狀 山頂觀測場采用專設接閃桿防直擊雷(圖2),根據滾球法計算,場內除VASALA MILOS 520自動站(簡稱自動站)以及測風塔以外的所有觀測設施均處于專設接閃桿的保護范圍之內;自動站立桿頂自身設有接閃短桿保護測風儀,接閃短桿通過金屬支撐架與自動站備金屬立桿連接,短桿底端采用一條16 mm2多股銅絞線作引下線沿著自動站立桿的鋼絲斜拉索引下,局部纏繞成環路;觀測場防直擊雷接地與設備電氣保護、工作接地等共用接地裝置,實測接地電阻2.92 Ω。值班室位于半山腰,距山頂觀測場約30 m,采用接閃帶防直擊雷,建筑物防雷接地與內部電氣電子系統共用接地裝置,實測接地電阻2.88 Ω。進出值班室、觀測場的各種電源、信號線路均采用電纜溝埋地方式敷設。值班室電源線路安裝有SPD保護,工作狀態正常;但信號線路未安裝SPD保護,線路屏蔽層未做接地處理。

觀測場內的DZZ1-2型數據采集器箱、DZZ1-2TW型信號變送器箱的金屬外殼、主板的數據線屏蔽層均通過PE線接地,但未就近與觀測場主地網作重復接地;能見度箱為非金屬外殼,無空間屏蔽,箱內主板數據線無屏蔽保護;此外,線纜溝內相關電纜分布凌亂,部分線纜纏繞成環形,且引至值班室的電纜未全線采用金屬管屏蔽保護。

圖2 觀測場平圖示意圖

3.4 閃電定位記錄

以事故現場地理坐標為中心向縱、橫兩側分別擴展1 km的方形區域內,共篩選得到閃電記錄13條。其中,經對比分析各閃電記錄的時間、坐標、電流強度以及至事發現場的距離發現,最疑似肇事雷擊記錄為:2013年5月21日10時50分,電流強度-318 kA,距離事發地點592.579 m,定位站點數達到5,可信度比較高;閃電記錄時間與被調查人所述亦較為接近。

3.5 現場剩磁等數據檢測情況

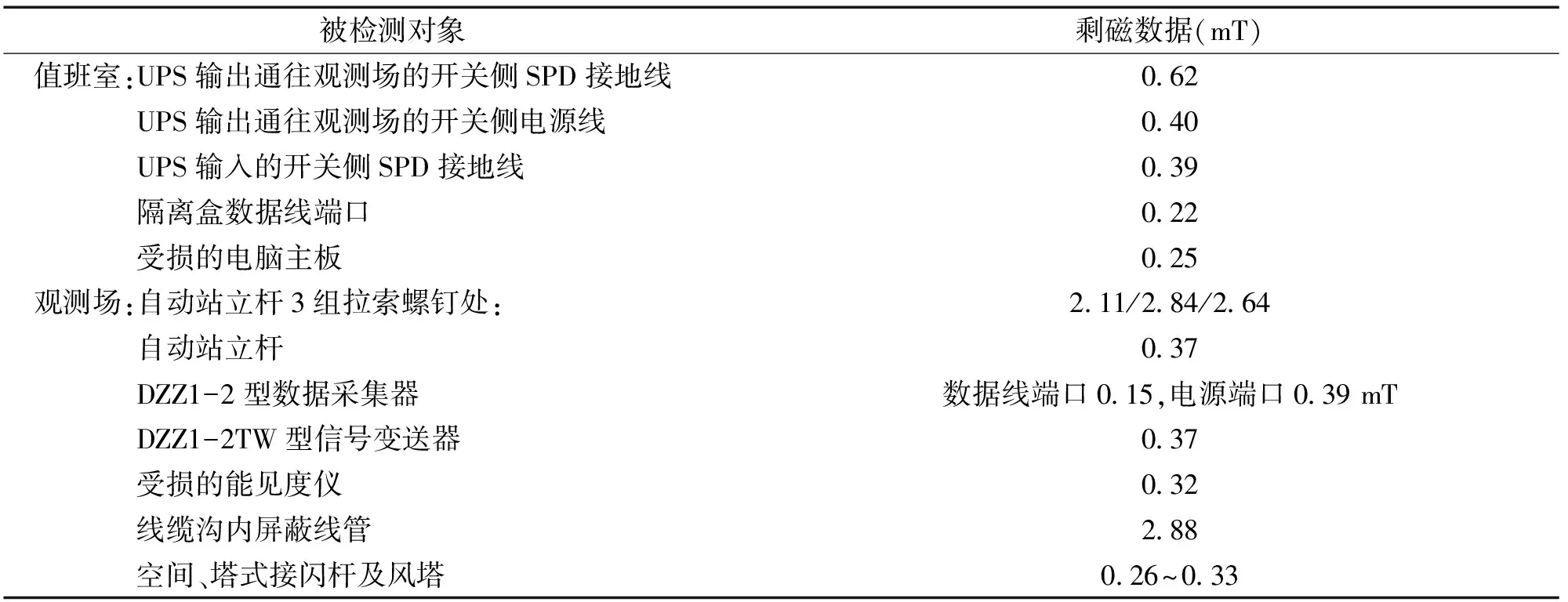

經剩磁檢測,值班室、觀測場內的剩磁檢測情況如表1。

表1 現場剩磁檢測數據

此外,在檢測過程中還發現,自動站立桿的3組拉索各構件(鋼絲、拉鉤、地錨)之間采用機械性連接,連接處松動且螺栓銹蝕較嚴重。拉索的金屬地錨、能見度儀金屬立桿未與觀測場接地裝置作電氣連接,3個地錨的實測接地電阻值分別為555 Ω、87 Ω和295 Ω,能見度儀立桿的實測接地電阻值為6 000 Ω。

4 事故調查結論及原因分析

綜上所述,可初步判斷此次觀測場及值班室設備受損屬于直接遭受雷擊引發。原因如下:

首先,根據閃電定位和自動站3組拉索的剩磁數據,判斷為閃電擊中了觀測場自動站頂部的接閃短桿;因趨膚效應,絕大部分的雷電流經自動站立桿的3組拉索泄放入地。因該地錨未與觀測場內的接地裝置連接形成共用地網,故距地錨最近的DZZ1-2型數據采集器因高電位反擊而損壞;同時反擊電流通過PE線傳導至DZZ1-2TW型信號變送器并至其線路主板擊穿損壞。此外,雷電流在地中泄放時,連接觀測場設備的電源、信號線路因分流將部分雷電流傳導至值班室內,數據線路因屏蔽接地以及防電涌過電壓的保護措施不完善,致使位于線路終端的數據隔離盒及電腦接口被擊壞;電源線路由于出現過電流,值班室配電箱內的保護電器隨之動作而導致停電。

其次,受損的風向傳感器和能見度儀分別位于自動站附近,經估算可得到地閃發生時二者所在位置的磁場強度和磁感應強度為:

H0=i0/2πSa=(318×103)/(2×3.14×3.65)=1.39×104(A/m)

(1)

式(1)中,H0為無屏蔽時產生的無衰減磁場強度(A/m);i0為最大雷電流(kA),在此取值為最疑似肇事雷擊記錄電流318 kA(表1);Sa為雷擊點與屏蔽空間之間的平均距離,在此取值為風向傳感器、能見度儀與自動站之間的實測距離,即3.65 m(如圖2)。

B0=4π×10-7H0≈0.017(T)=170(Gs)

(2)

式(2)中,B0為無屏蔽時產生的無衰減磁感應強度(T或Gs,1T=104Gs);H0為無屏蔽時產生的無衰減磁場強度,取值為式(1)計算結果。

由此可見,風向傳感器和能見度儀因未采取屏蔽保護措施,其安裝位置的磁感應強度已遠遠大于2.4 Gs,設備微電子元器件無法承受雷擊電磁脈沖產生的過電壓或過電流而發生損壞。

5 整改對策

5.1 采用獨立接閃桿保護觀測場內的所有設施

防直擊雷接地裝置應與防雷電感應、電氣保護接地、設備工作接地、埋地線纜等保持足夠的安全距離,同時應將觀測場內所有金屬物、金屬構件與防雷電感應的接地裝置可靠連接。

5.2 屏蔽

對于觀測場內各電子探測設備應采取空間電磁屏蔽接地措施。對于所有的電源、信號線路應全線采取穿鋼管屏蔽保護措施,鋼管之間形成可靠的電氣通路且兩端作好接地處理。

5.3 安裝電涌保護器

應在電源、信號線路安裝合適的SPD保護,并確保SPD之間的能量相匹配,以防線路上產生的電涌過電壓。

5.4 綜合布線

觀測場及值班室線纜溝(槽)內的電源、信號線路應分開敷設,并避免纏繞成環形。

[1] 中國氣象局.雷電災害調查技術規范[S].QX/T103-2009.

[2] 國家技術監督局.電氣火災原因技術鑒定方法[S].GB 16840.2-1997.

[3] 廣東省氣象計算機應用開發研究所.DZZ1-2型自動氣象站技術手冊[M].廣州:廣東省氣象計算機應用開發研究所,2009.

[4] 中國氣象局.自動氣象站場室防雷技術規范[S].QX30-2004.

[5] 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局,中國國家標準化管理委員會.建筑物防雷裝置檢測技術規范[S].GB/T21431-2008.

2014-07-17

仇健(1982—),男,工程師,主要從事防雷技術服務工作。

1003-6598(2015)02-0055-03

TM862

B