近距離煤層條采工作面開采設計研究

張永鋼

(山西汾西礦業集團 河東煤礦,山西 靈石031302)

1 煤層概況

礦區內村莊密集,井田面積約22.2422km2,壓煤面積約7.66km2,村莊壓煤面積約占井田面積的34%。由于礦區內村莊稠密,采用村莊搬遷解放儲量,經濟上不合理。因此,應大力開展特殊開采方法研究,探索建筑物下有效的采煤方法,降低噸煤成本,提高資源回收率。

16煤層厚度穩定,結構簡單(局部含有一層夾矸),無分叉現象。煤層傾角最小3°,最大18°,一般在5°~11°左右。可采性指數100%,為穩定可采煤層。本預計區域內16煤層厚度0.9~1.02m,平均0.94m。16煤層頂板為十下灰巖,厚度為4.37~5.47m,厚度較穩定,裂隙較發育。16煤層直接底為灰白色粘土巖,平均厚度為1.3~1.4m左右,遇水易破碎,但是體積膨脹不明顯。

17煤層厚度穩定,結構簡單(煤層沒有夾矸或只有一層夾矸),無分叉現象。煤層傾角最小3°,最大20°,一般在5°~11°左右。可采性指數100%,為穩定可采煤層。本預計區域內17煤層厚度0.8~1.02m,平均為0.9m。17煤層的直接頂為十一灰,厚度不穩定,容易冒落。17煤層的底板為粘土巖,平均厚度為1.4m左右,遇水容易破碎。

由于該煤礦16煤與17煤間距僅為9m,若采用煤柱部分錯開與全部錯開方式,下部煤層采寬應小于20m,這與該礦實際不符。

當上下煤柱對齊時,上下煤柱的穩定性可以采用單一煤層煤柱穩定性評價方法,即采用單一煤層條帶開采煤柱穩定性研究方法進行評價。本次近距離煤層群條帶開采采用煤柱對齊的方式布置煤柱,上層煤(17煤)條帶開采采用下層煤(16煤)的開采方案即采40m,留30m。

2 下層煤條帶開采設計方案的校核

2.1 塑性區寬度及其垂直應力分析

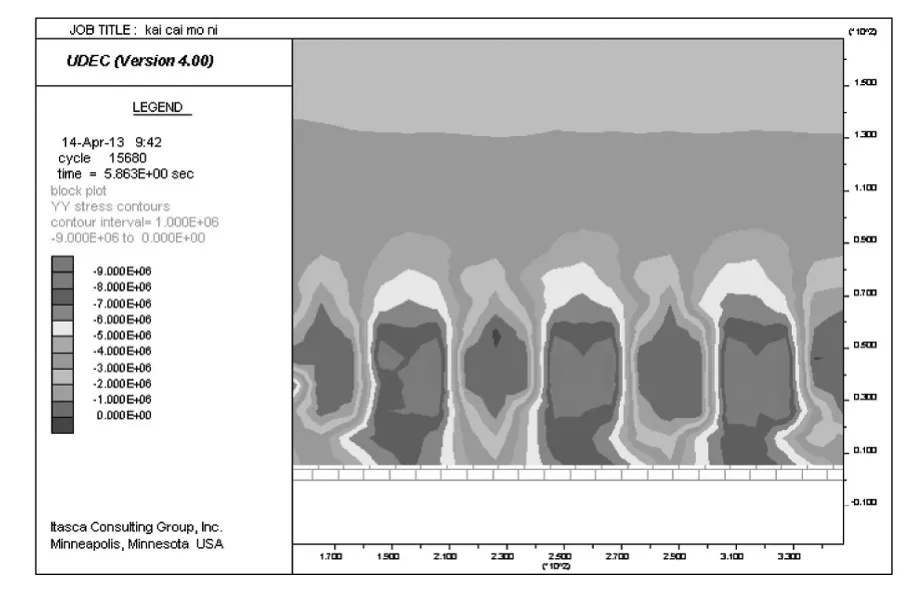

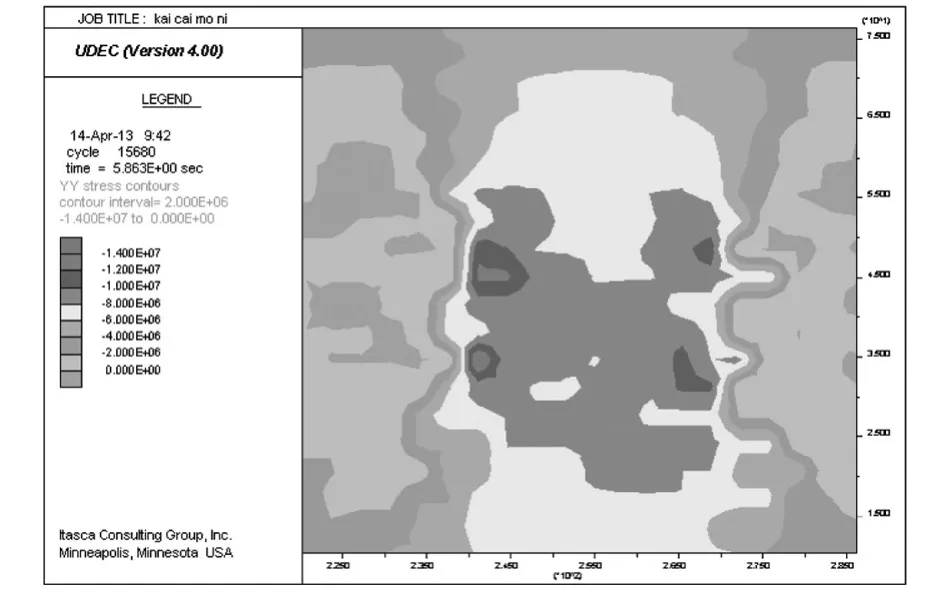

17煤開采后,煤柱所受的垂直應力見圖1,最大垂直應力為9MPa,鞍部的垂直應力為8MPa,小于煤柱的抗壓強度(29.5~48.1MPa),滿足煤柱長期穩定的要求。

圖1 煤柱垂直應力等值線

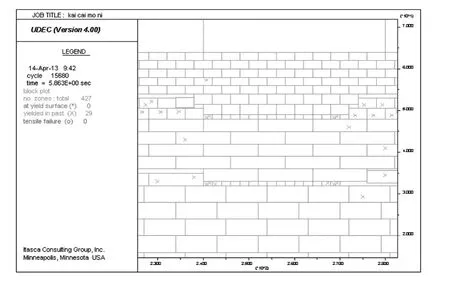

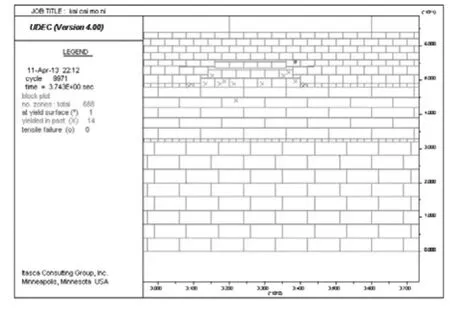

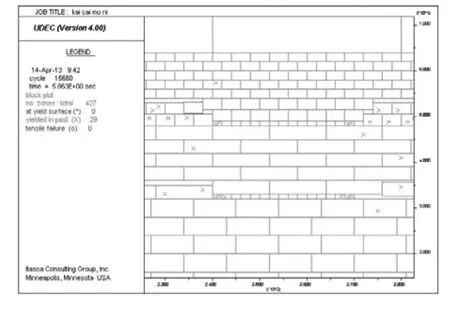

由UDEC模擬得到,17煤開采后,16煤所留煤柱塑性區寬度為4m,17煤所留煤柱塑性區寬度為6m。煤柱核區率為80%,滿足核區率需要大于60%的要求,塑性區寬度見圖2。

圖2 煤柱塑性區寬度

2.2 地表移動與變形預計

17煤開采后,根據下沉系數有關的公式〔4〕,可以確定采動下沉系數為0.19;根據水平移動系數有關的公式〔4〕,可以確定水平移動系數為0.27;根據主要影響角正切有關的公式〔4〕,可以確定主要影響角正切為1.7。

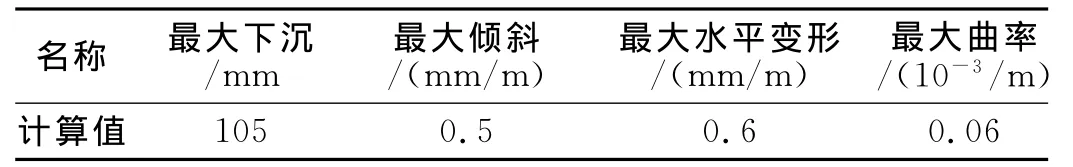

可求得使用該方案時,三采區條帶開采地表移動和變形的最大值(見表1)。

表1 地表移動及變形最大值

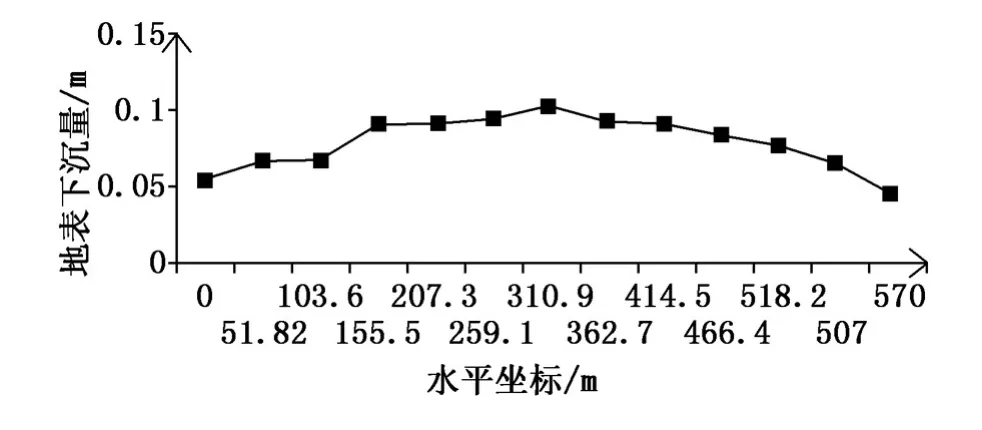

通過模擬的該方案引起的最大地表下沉值,將該數據導入EXCEL中,通過EXCEL自動生成地表下沉曲線(見圖3)。滿足磚石結構建筑物的破壞(保護)等級小于一級的要求。

圖3 17煤開采地表下沉曲線

3 下層煤條帶開采對上層煤已留煤柱穩定性影響分析

本方案采用條帶下行式開采,上層煤開采留設的煤柱,受到本層開采的影響,還要受到下層煤開采的影響。通過UDEC模擬下層煤開采前后煤柱的最大垂直應力、煤柱塑性區寬度,進行對比分析,找出下行開采時下層煤開采對上層已留煤柱的作用規律。

通過對圖4~圖7的分析發現:

1)開采17煤后,上下層煤柱垂直應力均為“鞍形”分布,上層煤柱的塑性區應力較下層煤柱大,核區應力較下層煤柱小。

2)開采17煤后,條帶煤柱的最大垂直應力為14MPa,大于只開采16煤時的最大垂直應力10MPa。

3)開采17煤后,16煤煤柱塑性區的寬度較開采17煤前增大2m。

上述差異說明,17煤開采對16煤已留煤柱的垂直應力分布造成影響;16煤已留煤柱對17煤煤柱的應力分布形式也有影響。17煤條帶開采的采動影響使16煤煤柱的應力集中程度增大,16煤煤柱的作用使17煤煤柱彈性核區的應力較單一煤層條帶開采時增大。

圖4 僅采16煤時的煤柱垂直應力

圖5 兩層煤均采后的垂直應力

圖6 16煤開采后煤柱塑性區分布

圖7 兩層煤均采后煤柱塑性區分布

4 結語

1)運用數值模擬對上下層煤柱對齊情況下的下煤層條帶開采關鍵參數進行校核,得出下層煤條帶開采時煤柱塑性區寬度、煤柱垂直應力分布、地表變形均在要求的范圍內。

2)通過對下煤層開采前后的數值模擬結果進行對比,研究了下煤層條帶開采對上煤層已留煤柱穩定性的影響,發現下煤層條帶開采的采動影響使上煤層煤柱的應力集中程度增大。

〔1〕張宏梅.煤層群條帶開采煤柱應力分析〔J〕.山西焦煤科技,2012,2:14-21.

〔2〕張普田.建筑群下煤層群條帶開采研究與實踐〔J〕.礦山測量,2012,2:32-33.

〔3〕田 坤,馮耀庭,張建超,等.條帶開采保護煤柱受力變化規律研究〔J〕.現代商貿工業,2012,18:189-190.

〔4〕王 芳.急傾斜煤層條帶開采地表移動與變形規律研究〔D〕.淮南:安徽理工大學,2006.6

〔5〕劉 貴,張華興,徐乃忠.深部厚煤層條帶開采煤柱的穩定性〔J〕.煤炭學報,2008,33(10):1086-1091.

〔6〕馬力強,汪里全,等.近距離煤層群上行開采可行性研究與工程應用〔J〕.湖南科技大學學報(自然科學版),2007,22(4):1-5.

〔7〕劉金輝.東、西江村建筑群下條帶開采可行性研究〔J〕.水力采煤與管道運輸,2008(2):24-26.