德國海盜黨興衰與政黨政治的困境

樊鵬

2011年9月,一個自稱信息社會“網絡黨”的“海盜黨”(Pirate Party)出乎公眾意外,主要由年輕人組成的競選團隊以8.9%的選票進入柏林議會,更令人想不到的是,海盜黨只提名了15名青年候選人,結果這15人全部“上榜”,成為議員,其中甚至還包括一名19歲的女大學生。2012年3月,海盜黨又以7.4%的得票率進入薩爾州議會,薩爾州只有區區381名海盜黨成員,卻有4人進入了州議會。同年5月6日舉行的石荷州議會選舉和5月13日舉行的北威州議會選舉前,海盜黨的民調支持率都在10%左右,接近綠黨;截至2012年底,海盜黨的全國民調支持率曾一度高達13%,與綠黨不相上下,甚至超過左翼黨約3個百分點。

然而,2013年德國海盜黨遭受了重挫。先是內部出現了一系列丑聞,接著組織者內部的分歧被公開化,德國媒體對其進行大肆的負面報道,使其失去一大批支持者。政治苦果很快襲來,其在年初的下薩克森州議會選舉中得票率僅為2.1%,同年7月在巴伐利亞州議會選舉中,它也僅得到2%的選票,沒有得到一個議席。在2013年的聯邦議院選舉中,海盜黨的得票率僅為2.2%,低于德國憲法規定的5%的政黨門檻,最終失去躋身全國性政黨行列的資格,為此,其黨主席貝爾恩德·施洛姆爾(Bernd Schl?mer)引咎辭職。

作為一個由年輕網友組成的新型政治組織,為何德國海盜黨初期有如此強大民意推動隨后卻忽然隕落?為何西方媒體對其由起初的廣泛贊許突然轉為一致聲討,整個過程顯得撲朔迷離。事實上,德國海盜黨的興衰正是現代政黨政治危機的縮影,20世紀90年代起,德國傳統的“全民黨”(Volksparteien)格局開始走向碎片化,越來越多的青年選民習慣于新媒體的社交方式,這改變了他們的政治觀念。在此背景下,盡管海盜黨的組織者缺乏政治經驗,亦無力解決德國社會的問題,但它卻成功吸引了大量的青年選民,其中包括一部分對傳統政黨充滿失望卻束手無策的傳統選民。與此同時,海盜黨卻又不被西方主流社會所接受。基于此,本文通過考察海盜黨在德國的興衰,希望為觀察德國政黨政治乃至西方以“選黨”體制為核心的政治參與模式,打開一扇窗口。

“海盜黨”的基本綱領和政策主張

德國海盜黨成立于2006年,其自稱是一個信息社會的“網絡黨”,亦是全球“海盜黨運動”的一部分,同時它還是歐洲海盜黨和海盜黨國際的最大成員黨。該黨自成立以來便發展迅速,2011年9月的柏林選舉后,海盜黨成員數量出現爆炸式增長,半年多的時間里增加了近15000人。截至2012年初,海盜黨已在德國的16個聯邦州中建立起黨組織,吸納黨員27000多人,其成員的平均年齡29歲,遠低于其他德國政黨的黨員平均年齡(綠黨46歲、自民黨51歲、基民盟56歲、社民黨58歲、左翼黨62歲)。2012年下半年,隨著州議會選舉的勝利,其黨員人數增加至35000人,成為聯邦議院之外的第一大黨。

德國海盜黨強調,自己既不屬于左翼,也不屬于右翼,而自命為一個“世界主義的”政黨,其目的是為所有對政治感興趣的人充當一個討論的平臺。在政黨綱領中,海盜黨把民主、分權和自由作為基本的價值訴求,其認為只有真正的民主才能在一國實現“公平與公正的共存和個體利益的平衡”,并提出“分權于民”的主張,強調在維護德國聯邦憲法法院的獨立的同時,還要分權于民,在立法、行政、司法三權的分立之外,加上第四種權力,即“公眾輿論”。而民主國家的核心任務之一就是保障“批判性的大眾輿論”,從而確保政治體制對分散、獨立的社會聲音有警覺和回應的能力。除此之外,德國海盜黨強調政府要保障個體獲得“知識和文化的自由”,反對以反恐為名,犧牲個人的信息自由。

德國海盜黨的《黨綱》所宣示的核心政治目標主要有兩點:

第一,改革著作權和專利權法。海盜黨認為,現行著作權體系是少數人出于經濟利益而“制造人為貧困”,專利法已從激勵創新變為遏制創新,其是“對普遍福利的人為限制”,因此海盜黨主張對著作產品的非商業性復制、存儲和使用予以法律許可;對專利體系應進行改革,縮短專利有效期,減少私人壟斷,開放市場。

第二,建設“透明國家”,實現公民參與。海盜黨認為,擁有信息就擁有權力,僅限于少數人獲得信息將不可避免地導致由少數人構成的權力集團的形成。因此,海盜黨主張政治決策過程透明,鼓勵公民廣泛參與和監管社會發展進程。

海盜黨所談論的“公民參與”,同一般意義上的西方政治參與有很大區別。西方的民主參與通常指代政黨制度和自由選舉,德國海盜黨卻對此提出了不同的看法。雖然海盜黨也會推出自己的政黨代表,參與地方議會選舉,但他們所致力推動的是公民更廣泛的參與,乃至于公民對社會發展的直接監管。另外,海盜黨試圖利用新型的網絡社交媒體,探索可行的公民議題形成和民主參與模式,讓黨員們在網絡世界里收集民眾意見,提出政策主張。不同于傳統意義上的多元主義“自由民主”,海盜黨將他們所宣揚的民主參與形式稱為“流動的民主”。上述主張恰好戳中了西方以“選黨”體制為核心的代議制民主的軟肋,使西方政黨體制不得不重新檢視自身所面臨的困境。

此外,海盜黨還提出一系列社會政策主張,例如實行由政府財政支持的充分就業政策、免費的學前和學校教育和“環境呵護型”的能源政策等,這些政策主張吸引了大量對社會現實不滿以及對政黨政治失望的選民。另外,海盜黨還提出了一些“另類”的主張,譬如家庭組合自由、性取向自由、反對處罰吸毒者、保護告密者、實現徹底的政教分離等,其吸引了諸多單一訴求的小眾選民;而其反對歧視移民和促進文化多樣性的主張,則贏得了大量移民的支持。

德國政治體系的核心是“選黨”體制

政黨制度被視為現代西方代議制民主的一大支柱,而德國則是西方政黨體制的模范,在德國的《基本法》(最高憲法)中,政黨在民主政治體系的運行中占據核心位置。德國是混合制(Mischwahlsystem)議會民主制,其是一個以政黨比例代表為主要制度設計的政治體制,即以“選黨”為主。德國的民主選舉分為聯邦議院(Bundestag)選舉和各州議院的選舉。

聯邦議院在德國的民主政治體系中占據中心位置,它是德國的國會,亦是民選的人民代表機構。聯邦議會的任務是選舉聯邦總理,并通過認同其政策來支持其執政。因此,各政黨在聯邦議院競選席位就成了各黨派獲得政治權力的主要途徑,各政黨每4年參加一次聯邦選舉。

根據德國聯邦選舉法第1條規定:“德國聯邦眾議院由598名眾議員組成(2002年之前有656席),但本法另有規定除外。根據與直接選舉相結合的比例選舉制原則,議員由有選舉權的德國人經普遍、直接、自由、平等和秘密的選舉產生。其中,299名眾議員由各選區直接選舉產生,其余眾議員則根據各州候選人提名(Landesliste)選舉產生”。第4條對兩組議員的產生辦法規定:“每一選民有兩張選票,第一票選舉選區議員,第二票選舉邦名單上的政黨”。

從技術角度看,598位聯邦議院議席中的半數通過選舉各黨派州競選名單(第二票- Zweitstimme)來分配,另一半則通過299個選取選舉的個人產生(第一票- Erststimme)。簡單來說,第一票用來選人,選民從全國劃分的299個選區每個選區選出一人,由該選區得票最高者當選(票數不用過半)。第二票用來選黨,聯邦議院按各州的人口比例統一分配席次,各政黨在大選前提出由各黨自主排序的州名單,選民按名單投票。

這種選舉方法雖然有一半席位是通過選區選舉個人產生,但通常情況下只有隸屬于某個政黨的選區候選人才有可能當選,因此這種分配方法旨在強化德國選舉體制中政黨的關鍵地位。為了避免因眾多小黨的存在而致使多數意見達成的復雜化,聯邦選舉法特別增補了一個限制性條款,即所謂的“百分之五條款”。此種選舉制度下,小黨很難勝出。20世紀80年代以前基本是基民盟、基社盟和社民黨兩大黑紅陣營主導德國政壇;80年代之后隨著綠黨、左翼黨和自民黨的崛起,德國政壇逐漸形成了五黨格局。而現有的政黨制度使得一黨很難單獨組閣,60多年來,單獨組閣的情況只出現過一次。

德國政黨體制面臨困境與挑戰

德國近二十余年以來的政黨體制經歷了一個歷史性的轉變。

第一,德國的公民參選率持續下降,民眾對傳統政治參與形式的興趣和支持在逐年降低。

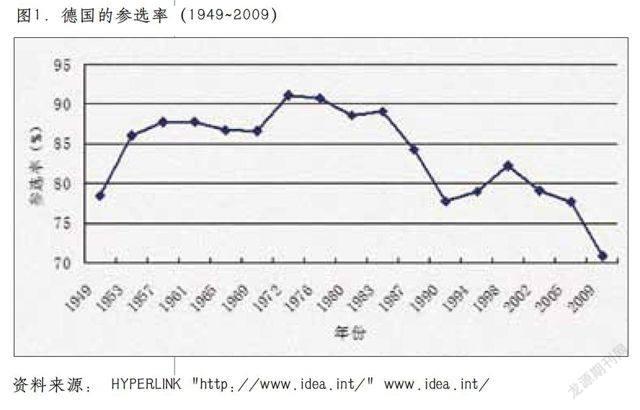

高參選率是德國政治的傳統,20世紀70年代,西德地區的投票率曾一度高達90%以上。從20世紀80年代初期開始,西德地區的投票率一路領跌,1983年,當地的投票率為89.1%,1987年則下降至84.3%,1990年降至78.5%。1990年的大選是兩德統一后的第一次大選,但是投票率卻歷史性地跌破80%。由圖1可見,雖然在90年代末期,德國投票率一度上升,但未能改變其整體下滑的趨勢。2009年的聯邦議會投票已經接近70%,2013年,聯邦議會選舉注冊合格選民6200萬,只有71.5%的選民(4400萬人)參加了投票。

參選率下降的背后,反映出民眾對政黨政治的信任滑坡。根據德國柏林社會科學研究中心2009年出版的《選舉制度比較研究》(The Comparative Study of Electoral Systems),德國民眾中認為“政黨是必要的”比重高達80%,然而認為“政黨關心民眾所關心的問題”的比重僅為18%(遠低于13個發達國家樣本30%的平均水平)。此報告還顯示,對第二個問題的回答是影響民眾參選意愿和行為的重要因素。

第二,傳統的“全民黨”穩定結構基本終結,政黨組織呈現分散化、碎片化趨勢。

自二戰結束至20世紀80 年代初期,原聯邦德國的政黨體制被稱為“兩個半政黨制”。兩大政黨即社會民主黨(社民黨)與基督教民主聯盟/基督教社會聯盟(簡稱基民盟/基社盟或總稱聯盟黨),由于其廣泛的代表性和對參政權利的高度壟斷,兩大政黨可算作名符其實的“全民黨”(Volksparteien)。半個政黨指的是長期參與執政的第三大力量自由民主黨(簡稱自民黨)。1984年,綠黨(Die Grune)首次進入聯邦議院。

兩德統一后,綠黨與前東德地區的90聯盟(Bundnis 90)合并。1990年兩德統一后,新選舉產生的聯邦議院出現了第五個政黨,即民主社會主義黨(簡稱民社黨),它作為前東德執政黨德國統一社會黨(SED)的后繼黨而進入聯邦議院。2005年,民主社會主義黨更名為“左翼黨”,并在其候選人名單中吸收了新成立的德國勞動與社會公正選舉聯盟(WASG)候選人,2007年兩黨合并,成立新的左翼黨,發展成全國性政黨。

2009年德國政壇的轉折之年,兩大全民黨幾乎徹底喪失了主導地位。2012年,綠黨在工業重鎮巴符州議會選舉中勝出,這是自其1984年建立以來,第一次在邦議會選舉中勝出,而且是在德國最重要的工業重鎮取代聯盟黨執政。一些選票方面的統計數據表明,除了幾個主導性政黨(基民盟、基社盟、社民黨)外,綠黨、左翼黨和自民黨亦在崛起,其選民人數已經超過德國人口的30%。

政黨結構的“碎片化”不僅體現在政黨數量增多,而且政黨組合呈現紛繁復雜的趨勢,傳統政綱被打亂。

在德國,每個政黨都有自己的“代表色”。例如戰后組建的基民盟和基社盟,這兩個保守政黨的成員主要是俾斯麥時代和魏瑪共和國時代的天主教中央黨成員,黨派源頭是以教士為主的宗教政治團體,由于教士穿著黑色教士服,因此黑色便成了保守黨的代表色(基社盟認可自己的代表色為藍色)。而社民黨在二戰前是德國兩大左翼政黨之一,因而采用代表左傾或革命的紅色作為自己的代表色。綠黨的代表色當然是綠色,以表明該黨環保主義和平主義的政治主張。隨著政黨結構的變化,德國在2005年大選后又先后出現了所謂的“牙買加”模式和“交通燈”模式。“牙買加聯盟”指的是默克爾政府與其傳統盟友自民黨聯手,同時邀請左翼陣營綠黨加盟,構成了黑、黃、綠牙買加國旗顏色政治圖譜;而“交通燈聯盟”,指的則是以紅綠顏色為代表的社民黨與綠黨執政聯盟說服以黃色為代表的自民黨加入,形成與交通燈顏色相同的紅黃綠三黨聯盟。

隨著“兩個半政黨制” (Zweie in -halbparteiensystem )轉型為“流動的五黨制”(fluid es Fonfparteiensystem),在德國持續數十年的“全民黨”概念正面臨瓦解的趨勢。從這個意義上來看,海盜黨的出現絕非偶然,它是德國政黨體制碎片化發展的直觀表現。

第三,選民的“政黨”認同偏好下降,黨派之間政綱趨同,黨派競爭政策議題化趨勢明顯。

現代政黨競爭主要有兩種方式:一是政黨之間圍繞政治權力的競選;二是政黨之間圍繞政綱與政策議題的爭辯。傳統政黨體制的政綱區分相當明顯,然而,隨著政黨結構出現碎片化的趨勢以及競選政綱的模糊,德國政黨之間的競爭更多地是圍繞具體政策議題的辯爭,而這一變化也是適應選民行為的結果。

在德國的議會選舉中,通常只有隸屬于某個政黨的候選人才有可能當選,這也說明了政黨在凝聚選民意志方面的重要作用。而2012年的一份調查則顯示,德國選民分裂投票的行為有增加的趨勢。2000年時,第一票和第二票投給同一個政黨的比例高達90%,2009年時已降至不到75%。越來越多的選民不再以政黨立場——而是以本人對相關政策的偏好——作為投票的基礎,公民不會再因為“政治偏好”(意識形態立場)而犧牲自己的“政策偏好”(個人或群體的價值偏好或特殊利益)。為迎合更多擁有具體“政策偏好”選民的支持,傳統的以“非黑即白”的意識形態化政綱為基礎的政黨,必然向中間政綱靠攏,這無形中又助長了政黨結構的進一步趨同化。

“凝聚公民意志”能力何以衰退?

傳統的政黨體制之所以陷入上述困境,其根源在于,隨著社會的發展變遷,德國《基本法》中規定的政黨“凝聚公民意志”的功能正在衰退。傳統政黨體制的基礎是意識形態分化,而今,在社會高度分化、政策偏好壓過政治偏好的環境中,任何政黨都難以依靠單一的意識形態路線來凝聚人心、獲得支持。然而“政策偏好”下的民意更具流動性、分散性,如何更好地在執政過程中凝聚民意、反映民意,是任何政黨都不可回避的挑戰。當海盜黨提出“流動的民主”,其正是在反對西方政黨體制的固化,反對以簡單“選黨”的形式凝聚公民意志,而更加關注公民對政策議程和社會管理的參與權。據統計,在海盜黨獲得的選票中,超過80%是“抗議票”,這其中還包括了原本以棄權表示抗議的大量選民,他們不再滿足于讓傳統政黨來代表自己。

政黨“凝聚公民意志”能力的衰退,還受到結構性要素的影響。歷史上,德國的政黨體制變遷,總是與其社會結構因素密切相關。20世紀80年代初期綠黨的興起,在一定意義上代表了工業化社會晚期城市中產階級的后物質主義訴求,兩德統一后,傳統產業工人比例日趨萎縮,新中間階層逐漸擴大,心理層面“后物質社會”特征被強化。而近年來德國的社會結構又出現一些新變化,中產階層開始轉向萎縮,根據德國之聲電臺的一份報道,到2020年,德國人口中屬于中產階級的比重將降低至50%以下,同時伴隨著老齡化與社會多元化,新的社會結構對于政黨政治的影響將更加復雜。

社會結構因素的影響還體現在社會利益團體方面。德國《基本法》充分保障了多元社會利益團體參與政治生活的權利,與政黨建立聯系或對議會黨團進行游說是利益團體參與政治過程的重要形式。政黨與利益團體之間的紐帶,是德國“選黨”體制穩固和發展的關鍵。2005年之前,在德國所有的利益團體中,代表經濟利益的社會團體占到總數的近50%。然而有數據表明,德國的利益團體結構正在發生結構性變化,以代表經濟利益為主的團體的比重在近年來逐漸下降,更多的是代表社會利益或其他抽象訴求的團體,人們正在重新定義“利益”。傳統的政黨在代表經濟和社會利益方面(工業和企業利益以及相對應的工會或勞工權益)具有顯著優勢,但當涉及更具體、更多元的抽象訴求時,傳統政治體制則難以應對。

國內政治意識形態淡化對德國的政黨政治也是一把雙刃劍。現代西方政黨制度的一項重要特征是通過建立特定的 HYPERLINK “意識形態”和政治目標,針對國家與社會的發展訂立政綱、展示愿景,為自己的參選爭取選票。清晰的意識形態與政治目標,以及圍繞這一目標建立起來的一系列政策規劃,是現代政黨存在的重要條件,也是其區別于一般社會組織的關鍵。

從歷史角度看,清晰的意識形態是現代政黨政治誕生的前提,各黨派都十分善于利用意識形態因素凝聚黨團隊伍、獲取民意支持。在西方世界,德國屬于后起型資本主義國家,19世紀中后期,當英國工業革命接近尾聲時,德國的工業革命才剛剛開始,這種后發性使德國從資本主義初期就形成了一個以小資產階級為主體的社會,但同時并存著代表傳統容克地主利益和宗教勢力的保守力量,再加上外來工業無產階級思潮,這種嚴重的意識形態分化造就了醞釀現代政黨體制的土壤。二戰后,在冷戰背景下,德國國內政黨政治中的意識形態因素相當明顯。西歐作為冷戰前沿,雖然這段期間內德國出現了中產階級勃興,社會民主黨為適應、生存,改變了自身綱領,但政黨格局基本以意識形態劃線。

兩德統一后,意識形態因素在德國政治生活中的作用逐漸式微,從兩黨主導到五黨局面的發展過程中,各類關涉社會發展的議題爭論逐漸蓋過清晰的意識形態分化,意識形態因素無論在政治生活還是人民大眾的日常生活中的意義,都在淡化。意識形態淡化是一把雙刃劍。一方面,這有利于各政黨向中間路線靠攏,更易于拉攏選民,形成多元參與的格局,這在德國已經變成現實;另一方面,它使政黨的合法性受到傳統支持者的懷疑,導致政黨內部失去聚合力。

經濟全球化與新自由主義對于西方政黨體制也產生了消極影響,過去20年的經濟全球化伴隨著新自由主義的擴張,它削弱了“選黨”體制的回應能力。縱觀世界各國的發展模式,德國以著名的“萊茵模式”而聞名,較之于英美傳統的市場自由主義,德國的國家運行機制以“市場社會國家”為基礎,增加了國家干預、社會法團合作以及廣泛的福利色彩,但是“萊茵模式”并不能挽救西方世界朝著新自由主義發展的大勢。這期間所形成的生產過程高度要素化、全球化,金融資本的經濟形式,數字化的生產和生活方式等,在積累了社會財富并催生新興集團的同時,其亦無法掩蓋一系列社會問題。資本擴張和全球化要求放松管制,而國內則需要制定更加強力的規則框架對流動資本和市場進行監管,需要國家強力的再分配功能彌合社會分化。然而,“選黨”體制并沒有很好地協調兩者的關系,從德國近年來社會領域的改革情況來看,放松監管和降低社會保障水平占據政策議程,2010年金融危機爆發后,德國聯邦政府啟動了自二戰以來最大規模的財政緊縮計劃,至2014年持續削減財政開支高達800億歐元,這些舉措使企業稅負得到削減,但低收入群體家庭的社會保障水平卻受到影響。有統計顯示,德國的社會抗議、游行數量在近年來持續上升。

傳統政黨政治的困境,還來自于新媒體的廣泛運用和傳播。 隨著互聯網、移動交互通訊等新媒體技術的發展,信息壁壘被打破,組織成本大大降低,社會個體、公民倡議組織等非國家行為主體獲得更多參與政策制定和監督執行過程的機會,這對傳統體制形成了強烈沖擊。據相關機構統計,截至2011年3月份,德國的全部網絡在線人口已經達到6512萬,占德國總人口的79.9%,德國已經成為歐洲互聯網滲透率最高的國家。海盜黨的興起正是以互聯網的普及和新媒體發展為基礎,它很早就提出了開放網絡的政策,吸引了在虛擬網絡中成長起來的年輕一代。在18~24歲年齡組中,有超過22%的選民支持海盜黨。海盜黨所提出的政治參與形式都以新媒體為基礎,例如它通過網絡組織活動,容許雙重黨籍,主張“黨內透明”,借助網絡征集意見、制定決議和政策,以“群體智能”替代專家意見,實行所謂最大化的民主參與,有條件時甚至網上“直播”黨內會議,等等。借此它吸引了大量熱衷政治參與的青年人。

反思政黨衰落,創新政治參與

在不到十年時間里,德國“海盜黨”迅速崛起之后旋即隕落,這一過程提供了觀察西方“選黨”體制的絕佳機會。“選黨”體制是西方代議制民主的重要支柱,對德國的分析表明,高參選率的時代已經過去,相當一部分民眾對傳統政黨提出了質疑,尤其是年輕群體對于“選黨”的興趣和支持率顯著下降。政黨本身的發展則更趨碎片化,在組織結構、政治整合方式和功能方面都面臨不可回避的挑戰。政黨制度走向衰落。

在西方民主體制中,政黨通過分屬左中右等不同的意識形態,劃分社會陣營、代表不同社會利益結構,而民眾則通過“選黨”來實現自己的民主權利。這一制度設計植根于特殊的歷史條件,社會階級結構簡單清晰,階級內部利益整齊劃一,因此形成了代表兩大陣營的“全民黨”。然而進入后工業社會,傳統階級結構被打破,社會觀念領域多元化,以分散的個體或小眾為基礎的“政策偏好”或“價值偏好”蓋過以階級為基礎的“整體偏好”,這可以部分解釋西方政黨的衰落。

德國“海盜黨”的興起與發展,一方面反映了西方選民對現實政治的厭倦;另一方面海盜黨也抓住了信息和網絡社會提供的機遇,順應了數字時代的潮流。它不僅為選民提供了“抗議”和“泄憤”的渠道,其所提出的一系列變革主張,也在一定程度上影響了德國的社會氣氛和政治文化。現代政黨已難以改變去意識形態化的趨勢,為了積累政治資源,政黨競爭必然朝向政策議題化的方向發展,使政黨無法區分于一般社會議題組織,這無疑會傷及政黨存在的根基,進一步推動傳統政黨衰落。

與此同時,社會議題組織此起彼伏,社會議程逆向推動政策議程的現象屢見不鮮。除了媒體意外,包括社團、協會、基金會、自由選民組織等政黨以外的社會組織,成為活躍的議題制造機制。有德國媒體就認為,海盜黨本質上屬于一類“單一議題政黨”(single issue party),即主要圍繞單一的政策議題,形成以公民為主體的政策聯盟,這與傳統政黨有很大區別,但又不是傳統的公民倡議團體,因為它有著比一般公民倡議團體更強的政治性和組織性。

“選黨”體制困境和政黨衰落并不局限于德國,而是西方國家普遍存在的政治現象。2009年柏林出版的《選舉制度比較研究》顯示,在13個西方國家中,雖然民眾認為“政黨是必要的”平均比重達到76%,但是認為“政黨關心民眾所關心的問題”的比重僅為30%。顯然,當社會利益和觀念高度分化,民眾越來越多具體的“小事”會在信息技術的助力之下凝聚成為政策訴求或政策偏好,甚至會壓過由統一的階級和意識形態支撐的政治偏好。這種情況下,更多的單一議題的政治組織將取代傳統政黨,攪亂政治舞臺,但超大規模的“全民黨”如果能夠通過靈活回應、有效決策來推動社會發展,亦可獲得合理性。

總而言之,當代世界的政治文化正在經歷轉型。民意的高度分散性和流動性,社會議題組織的此起彼伏,乃至公眾政策聯盟的興起,皆構成了追求持續發展的政治體制所面臨的挑戰。能否迅速回應社會議題、廣泛吸納公民意見,并將不同的政策倡議進行協調整合,將成為衡量政治體制合法性和有效性的重要尺度。對于中國這樣一個即將面臨工業化轉型的大國而言,執政集團能否創新參與機制變得十分重要,通過富有成效地集結公民意見,改善大眾自我管理和社會監督方式,以便解決群眾的“大事小情”來凝聚民心,將是獲得廣泛支持的關鍵。

(作者單位:中國社會科學院政治學所)