改性竹筋混凝土受彎構件力學性能試驗研究

鄒立華,鐘坤祿,謝吉鴻,張天宇,李梁峰,黃凱

(1.福州大學 土木工程學院,福州 350108;2.福建省建筑科學研究院,福州350025)

改性竹筋混凝土受彎構件力學性能試驗研究

鄒立華1,鐘坤祿1,謝吉鴻1,張天宇2,李梁峰2,黃凱1

(1.福州大學 土木工程學院,福州 350108;2.福建省建筑科學研究院,福州350025)

針對竹筋混凝土結構存在的問題,提出了多種對竹筋的改性方法。在此基礎上,對12根采用不同配筋和不同改性方法的受彎構件(11根竹筋混凝土梁和1根鋼筋混凝土梁)進行了試驗研究,分析了不同改性方法和不同配筋率竹筋混凝土受彎構件的力學性能、破壞形態及其影響因素。研究結果表明:竹筋能有效提高混凝土受彎構件的承載能力;經過適當方法改性后的竹筋能確保竹筋和混凝土之間的有效粘結,其正截面強度計算可以采用平截面假定;竹筋混凝土受彎構件的破壞均為脆性破壞,其破壞形態與其截面配筋率有關。

改性竹筋混凝土;受彎構件;力學性能;平截面假定;脆性破壞

在土木工程中,鋼筋混凝土結構因其性能卓越而被普遍使用。然而,鋼筋的使用需消耗大量不可再生的資源,并對生態環境造成很大破壞。因此,學者們一直在尋求更為經濟環保的鋼筋替代材料。竹材因其優越的抗拉性能且可快速再生而備受矚目。自Chow[1]最先提出將竹材應用于混凝土后,竹筋混凝土的研究引起了學者們的極大興趣。藤田章等[2]在對普通竹筋混凝土進行試驗研究后發現:竹材可在混凝土中承受拉力,但存在與混凝土粘結性能差、易腐及易脹縮等問題。為此,細田貫一等[3]將竹材表面刻槽以增大其與混凝土的粘結強度,并在其上涂刷熱瀝青做防水處理,但刻槽會減小竹材的有效受拉面積,而涂刷瀝青會因瀝青層變形過大而降低竹筋與混凝土的粘結能力,Akeju等[4]的研究也得出相似結論;Ghavami[5-6]和Agarwal等[7]等先后采用不同化學粘合劑對竹筋表面進行防水及防腐處理,Kute等[8]亦進行了類似研究,結果均顯示:防水處理可有效減少竹材收縮變形,但導致竹材與混凝土間粘結力降低。此后,Dinesh、Rahman等[9-13]也對竹材在混凝土中應用進行了相關研究,但均未對其總體不足提出理想的解決措施。中國的相關研究較少,胡松林[14]、孫繩曾[15]等在20世紀50年代對竹筋混凝土板進行了短暫的研究和推廣,胡杏芳[16]對竹筋防水進行過相關研究。但由于當時的技術水平及特殊的歷史條件,并沒有很好地解決竹筋混凝土所存在的問題,從而制約了竹筋混凝土的推廣和應用,也沒有留下多少相關的研究文獻。隨著經濟和社會的發展,節能和環保成為工程建設活動的重要評價指標,而科學技術的進步也為解決竹筋混凝土所存在的問題提供了可能。為此,筆者在已有研究成果的基礎上,結合現有材料技術,對竹筋混凝土進行不同改性處理,并對改性后的竹筋混凝土受彎構件進行力學性能試驗研究。

1 材料選擇及改性方法

1.1 材料選擇

竹材:選用產于福建、竹齡為4 a、底部直徑為150 mm左右的楠竹,取距根部1 m以上、長約4 m以內部分為試驗竹材,用機械均勻劈裂成條,并置于陰涼處晾干至含水量為20%左右。

樹脂:雙酚A型環氧樹脂(E-44)

瀝青:普通石油瀝青

1.2 改性方法

為研究不同改性方法對竹筋混凝土構件力學性能的影響,對代替鋼筋的竹條采用如下不同改性處理:

方法1:表面進行刻槽處理,見圖1(a)。

方法2:在竹條表面均勻涂刷熱瀝青(厚度為全部覆蓋竹材并不產生自然流動為宜),再在瀝青表面均勻撒放無機顆粒(材料和粒徑與所用混凝土細骨料相同,密度為能基本全部覆蓋瀝青為宜),見圖1(b)。

方法3:在竹條表面均勻涂刷樹脂(單層覆蓋竹材并不產生自然流動為宜),再在樹脂表面粘結有機顆粒(5~10 mm見方的方形小竹塊,間距為5~10 mm為宜),見圖1(c)。

方法4:將竹條放入樹脂內侵泡,30 min后取出,將表面樹脂涂勻并于陰涼處晾置30 min,然后在樹脂表面均勻撒放無機顆粒,材料,粒徑及密度等要求同方法2,見圖1(d)。改性處理主要是為提高竹筋與混凝土之間的粘結力,竹筋力學性能并無改變。此外,經過改性方法2、3、4后,在竹筋表面形成瀝青或樹脂不透水層,有利于竹材防水和減緩腐蝕的發生。

圖1 改性方法Fig.1 Processed methods

2 試件及試驗設備

2.1 試件

試驗試件總計12根250 mm×300 mm矩形截面梁,試驗凈跨為1 900 mm。所用材料力學參數詳見表1,各試件編號及配筋情況詳見表2。為與普通鋼筋混凝土構件受彎性能進行對比,確保除受彎性能外的其他性能相近,在試驗中箍筋依舊采用鋼筋,配筋為Ф8@100。

表1 材料性能Table 1 Property of materials

表2 構件參數

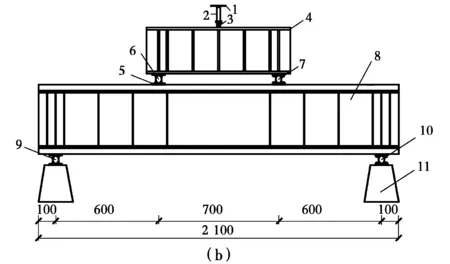

2.2 試驗設備及加載方式

1)試驗設備:DH3816靜態應變采集箱1臺、DH3818靜態應變測試儀、50 t油壓千斤頂、壓力傳感器、YHD-100型位移傳感器、ZXL-201智能裂縫測寬儀及卷尺。

2)加載方式:由千斤頂及反力架施加荷載,剛性梁分配荷載,使得跨中形成純彎段。在千斤頂加載點處放置預先標定過的壓力傳感器,連接DH3818應變測試儀來顯示荷載增量。加載采用分級加載制度,每級加載值為5 kN,當梁臨近開裂和破壞時,適當降低每級加載值以便觀察其受力情況。

3)量測內容:在縱向筋材和箍筋上粘貼應變片以測量筋材變形,在每條縱筋的跨中位置均勻布置3個應變片,在距離支座300 mm的箍筋上布置箍筋應變片。此外,在試驗過程中,沿跨中截面高度均勻布置7片混凝土應變片。以上應變均通過DH3816靜態應變采集箱采集。

為觀察裂縫發展情況,將試驗梁刷白,并在梁側面畫上間距為50 mm的網格線,裂縫寬度由ZXL-201智能裂縫測寬儀測得;在梁支座和L/2處安裝YHD-100型位移傳感器,并將其連接于DH3816靜態應變采集箱,利用采集系統測出撓度。

1.反力梁及龍門架;2.50 t千斤頂;3.壓力傳感器;4.工字鋼分配梁;5.鋼墊板;6.分配梁固定鉸支座;7.分配梁滾動鉸支座;8.試驗梁;9.固定鉸支座;10.滾動鉸支座;11.底座

3 試驗結果及分析

3.1 破壞形態

由試驗可以看出,初始加載時,隨著荷載的增加,普通竹筋混凝土、改性竹筋混凝土和鋼筋混凝土所表現出的性能基本相同,均表現為線性變化。隨著荷載的增加,各試件受拉區混凝土先后開裂,開裂荷載除個別試件外均在40 kN左右。這說明,混凝土受彎構件的開裂荷載主要取決于混凝土的抗拉強度,而與所用配筋的種類和配筋率大小關系不是太明顯,也說明普通竹材與混凝土之間有一定的粘結強度。

然而,與鋼筋混凝土適筋梁(圖3(f))不同的是,竹筋混凝土受彎構件在受拉區混凝土開裂后,裂縫長度瞬間增大,受壓區高度迅速減小(圖3(a)~(e)),且裂縫一旦形成,便具有一定的寬度。這是因為,開裂以前,應力主要由受拉區混凝土承擔,而竹材應力很小,裂縫形成以后,受拉區混凝土退出工作,原來由受拉區混凝土承擔的應力轉而由受拉竹筋承擔,因而竹筋應力迅速增大。由于竹材的彈性模量較小(約為鋼材的1/10),故裂縫一旦形成,便具有一定寬度,從而使截面中性軸迅速上移,導致受壓區高度迅速減小。

與普通竹筋混凝土相比,除B-L-2(方法2)外(圖3(b)),改性竹筋混凝土受彎構件的初始裂縫寬度相對較小。如B-J-4(方法3)和B-S-6(方法4)的初始裂縫寬度僅為0.1 mm,而相應配筋率的普通竹筋混凝土初始裂縫寬度為1.5 mm。這說明,竹筋經改性處理以后,能有效增大混凝土與竹筋之間的粘結力,使竹筋和混凝土能協同工作。對于B-L-2,即采用瀝青包裹的改性方法,雖然其表面也散放了無機顆粒,但當施加荷載時,瀝青層因產生過大的剪切變形而導致與混凝土之間產生滑移,從而減小了竹筋和混凝土的粘結強度,以致其初始裂縫寬度甚至大于普通竹筋混凝土(圖3(e))。

隨著荷載的進一步增大,裂縫寬度增大,受壓區高度繼續減小,當荷載增加到一定值時,構件破壞。與鋼筋混凝土適筋梁(圖3(f))不同的是,擁有相應配筋率的竹筋混凝土梁(圖3(g))裂縫發展較快,裂縫數量相對較少。更為重要是,在通常配筋率條件下,構件破壞時,受拉區竹筋先斷裂,隨即受壓區混凝土壓碎,屬于脆性破壞,類似于鋼筋混凝土梁的少筋破壞;而對于除B-L-2外的改性竹筋混凝土試件,當配筋率達到一定值時(3%左右),破壞時混凝土先壓碎,而竹筋未斷裂,截面因失去繼續承載能力而破壞,也屬于脆性破壞,類似于鋼筋混凝土梁的超筋破壞。但與普通竹筋混凝土(圖3(e))相比,除B-L-2外(圖3(b)),改性竹筋混凝土梁在破壞時混凝土梁裂縫寬度較小,數量較多,且分布較均勻(圖3(a)、(c)和(d))。在試驗過程中,所有試件的箍筋均未到達屈服應變。

圖3 裂縫最終形態圖Fig.3 Crack configuration of beam

3.2 構件荷載撓度關系

3.2.1 不同材料影響 圖4為竹筋混凝土梁(B-S-7)和鋼筋混凝土梁(G-11)的跨中荷載撓度關系圖。其中,若將G-11按竹筋極限強度計算其等效配筋率為1.34%,與B-S-7的竹筋配筋率相近。由圖4可以看出:開裂前,鋼筋混凝土和竹筋混凝土撓度變化基本相同,荷載撓度曲線斜率接近一致,這是因為開裂前構件的抗彎剛度主要由構件截面形式和混凝土強度等級決定。

圖4 不同材料構件荷載撓度關系圖Fig.4 The load-deflection curves of beams with different materials

開裂后,與鋼筋混凝土相比,竹筋混凝土的荷載撓度曲線斜率減小,變形增大,而鋼筋混凝土開裂前后曲線斜率未出現明顯變化,變形較小。這是因為截面開裂后,原來由受拉區混凝土承擔的應力轉而由受拉竹筋承擔,竹筋應力迅速增大,由于竹材的彈性模量較小,故開裂后構件截面剛度減小,變形瞬間增大。隨著荷載繼續增加,竹筋混凝土梁的變形呈線性增長直至破壞,破壞前荷載撓度曲線并未出現屈服平臺,而鋼筋混凝土梁出現了屈服,屈服后變形快速增長。

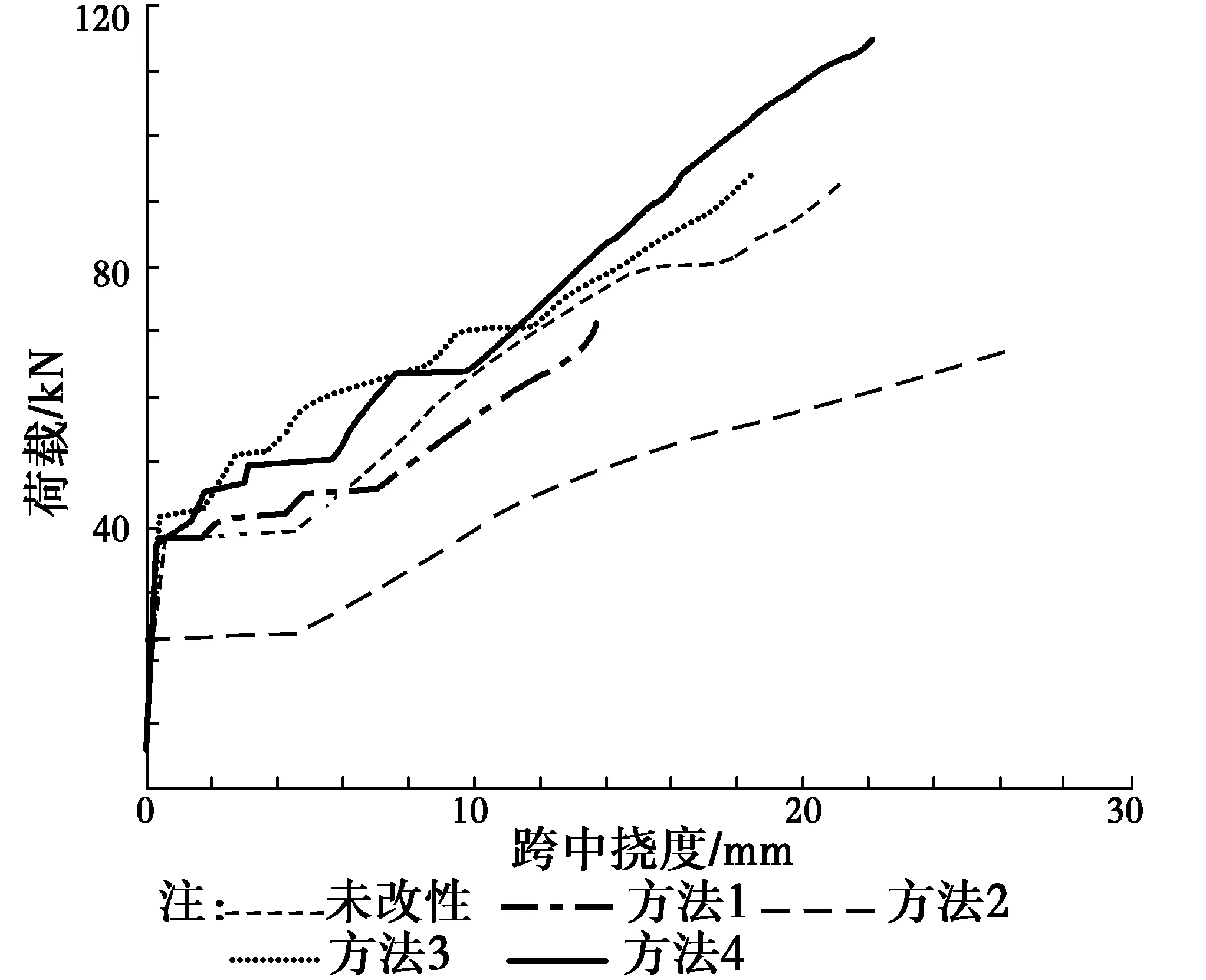

3.2.2 不同改性方法影響 圖5為不同改性方法構件的跨中荷載撓度關系圖。由圖5可以看出:開裂前,除方法2外,各種改性方法構件和普通竹筋混凝土構件的變形規律相差不大,開裂荷載也相差不大;開裂后,在開裂初期,B-W-1(無改性)、B-L-2(方法2)及B-K-3(方法1)的的撓度變化非常迅速,其曲線斜率接近于0,而相應的B-J-4(方法3)和B-S-6(方法4)的撓度增長則要平緩得多,隨著荷載的增加,除B-L-2外,各構件的撓度變化趨勢又開始趨于一致,但當荷載達到一定值時,B-W-1的撓度又開始快速增加,而B-J-4(方法3)和B-S-6(方法4)的變化趨勢則保持不變,直至破壞。這是因為普通竹筋混凝土的竹筋與混凝土之間的粘結強度較小,混凝土開裂以后,混凝土與竹筋之間產生一定程度的滑移,使得構件在開裂的一瞬間就具有較大的裂縫寬度,也即同時產生較大的撓度,此后裂縫間的混凝土與竹筋之間的粘結力與拉應力維持平衡,當荷載繼續增加時,竹筋與混凝土之間產生新的滑移。而B-J-4(方法3)和B-S-6(方法4)則不同,由于竹筋和混凝土之間存在可靠的粘結,第一批裂縫產生以后,混凝土和竹筋之間并不產生滑移,裂縫間的混凝土應力重分布,直到下一批裂縫產生,因而裂縫寬度并不大,瞬間撓度也就小。而B-L-2情況較為特殊,由于瀝青層相對較厚,在混凝土與竹筋之間形成軟弱的剪切變形層,使構件開裂后的瞬間撓度甚至大于普通竹筋混凝土。B-K-3(方法1)雖能增大竹筋和混凝土之間的粘結力,但其粘結力主要依賴于竹材表面為數不多的刻槽,粘結點過于集中,因而其初始撓度也較大,且刻痕使竹筋有效面積減小,導致截面承載能力減小。

圖5 不同改性方法構件荷載撓度關系圖Fig.5 The load-deflection curves of beams under different processed methods

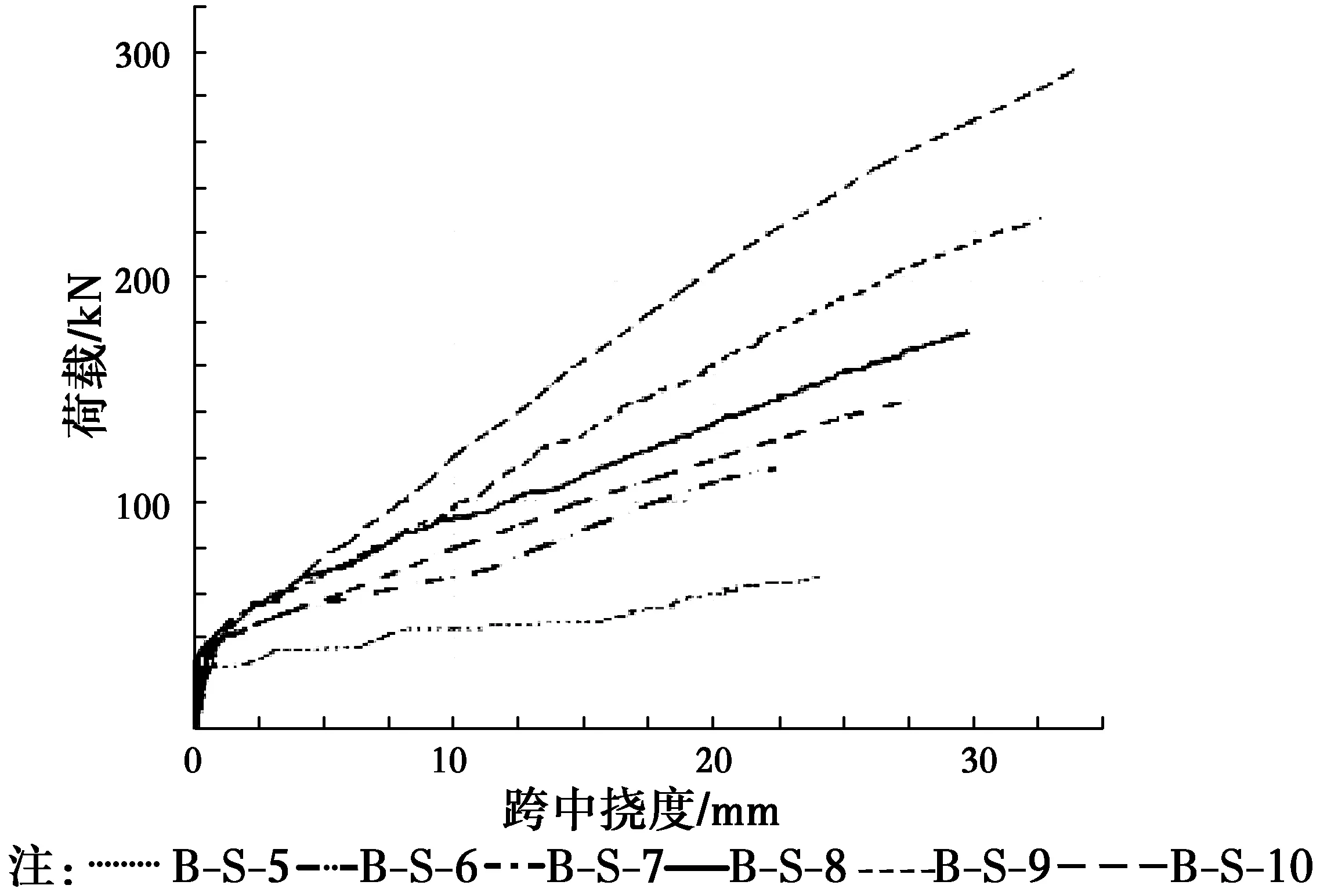

3.2.3 不同配筋率及端部彎鉤影響 圖6為改性竹筋混凝土(方法4)不同配筋率受彎構件的跨中荷載撓度關系圖。由圖6可以看出,總體來說,配筋率的大小對構件截面開裂荷載影響并不明顯。但開裂以后,配筋率越大,構件瞬間撓度越小,撓度增長也越慢,需要指出是,當截面配筋率低至0.6%左右時,截面的開裂荷載和極限荷載非常接近,撓度曲線接近于水平直線。

圖6 不同配筋率荷載撓度關系Fig.6 The load-deflection curves of beams with different reinforcement ratios

圖7為竹筋端部設置彎鉤(B-G-12)與不設置彎鉤(B-W-1)的普通竹筋混凝土梁的跨中荷載撓度曲線,由圖可以看出,在大部分時間里,兩者的荷載撓度曲線非常接近,且當荷載增加到一定值(接近破壞)時,帶彎鉤構件的撓度曲線趨于水平直線。這說明,竹筋端部的彎鉤所起的錨固作用并不明顯,沒有增大竹筋與混凝土之間的粘結力。

圖7 有無彎鉤荷載撓度關系Fig.7 The load-deflection curves of beams with strips hooks and without strips hooks

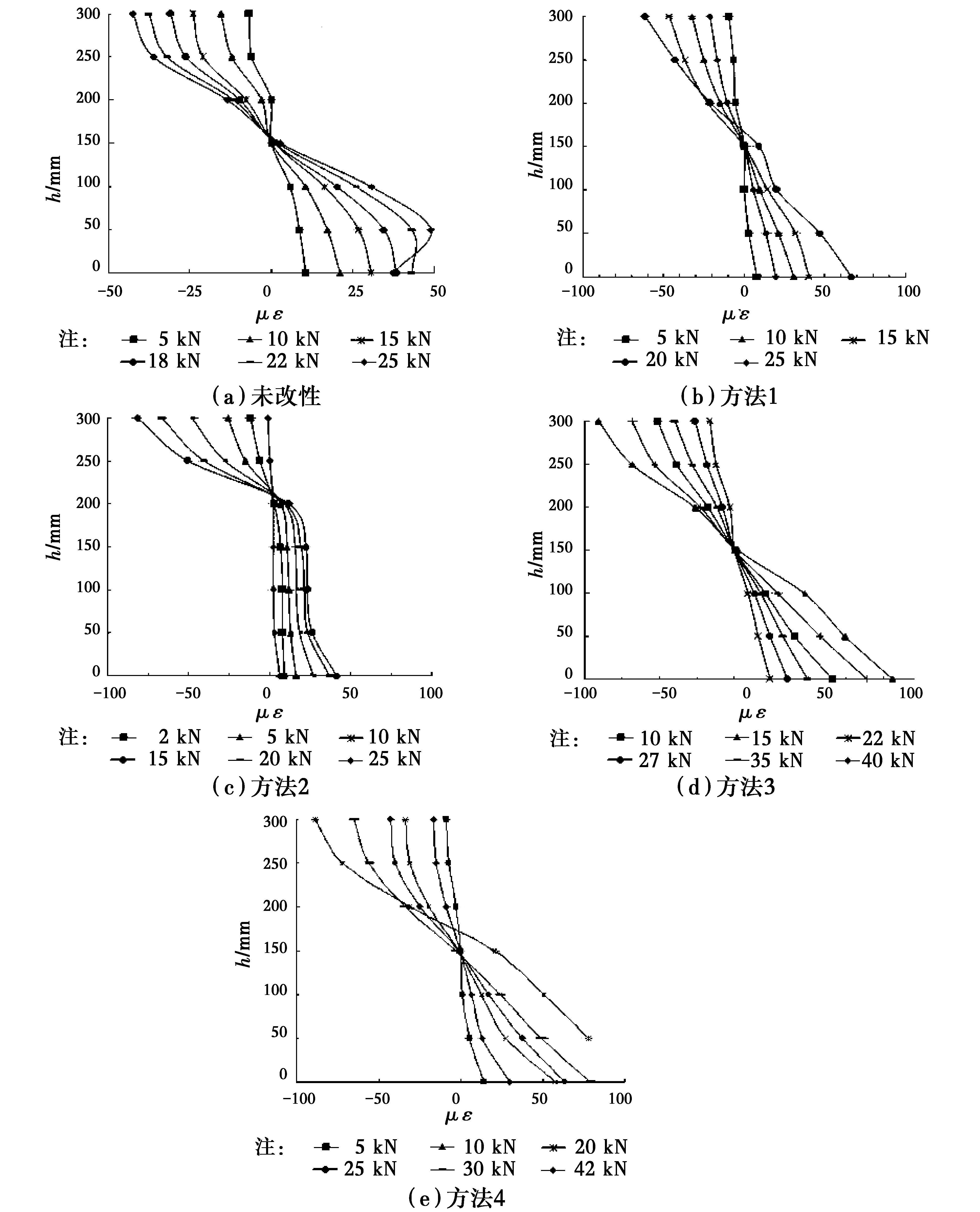

3.3 沿截面高度混凝土應變分布規律

鋼筋混凝土受彎構件的正截面強度計算是以平截面假定為基礎的,它要求鋼筋與混凝土之間不產生滑移。由于竹筋混凝土受彎構件中材料的特殊性,竹筋和和混凝土之間的滑移情況以及是否滿足平截面假定等尚待研究。為此,分別測試了在不同改性方法中竹筋混凝土受彎構件在不同荷載作用下混凝土應變沿截面高度分布情況(圖8示)。由于截面開裂后裂縫較寬,部分應變未能準確采集到,因此,圖中主要給出了截面開裂前的應變分布。

圖8 沿截面高度混凝土應變圖Fig.8 Concrete strains along the height of section

由圖8可以看出:除B-W-1(竹筋未處理)和B-L-2(方法2)外,在開裂前,改性構件的混凝土應變沿截面高度基本呈線性分布,隨著荷載增加,中性軸位于截面中部基本不變;截面受拉區混凝土開裂后,中性軸位置上移,但應變分布仍近似呈直線分布(圖8(b)和(e))。這說明,改性竹筋混凝土受彎構件的竹筋和混凝土之間有較為可靠的粘結力,因而,在進行正截面強度計算時,原來適用于鋼筋混凝土受彎構件正截面計算的平截面假定,在改性竹筋混凝土受彎構件正截面強度計算中仍然適用。

對于普通竹筋混凝土受彎構件(B-W-1),當荷載較小時,混凝土應變沿截面高度基本呈線性分布,中性軸位于截面中線附近;隨著荷載的增大,應變分布逐步表現非線性,荷載越大,非線性越明顯,但中性軸位置基本不變。而對于采用方法2改性的受彎構件B-L-2(圖8(c)),一開始混凝土應變分布就表現出明顯的非線性,中性軸位置也明顯高于其它構件,且荷載越大,非線性越明顯,但中性軸位置并不隨荷載增大而明顯上移。這是因為,普通竹筋混凝土的竹筋與混凝土之間雖有一定粘結力,但粘結強度較小,當荷載達到一定值后,竹筋和混凝土之間便會產生滑移,從而使混凝土應變分布呈非線性;而對于采用瀝青包裹(方法2)的竹筋混凝土構件,瀝青成為竹筋和混凝土之間的抗剪軟弱層,構件一旦施加荷載,竹筋和混凝土之間便會產生顯著滑移,導致混凝土應變分布呈現非線性,截面中性軸上移。

3.4 承載力能力變化規律

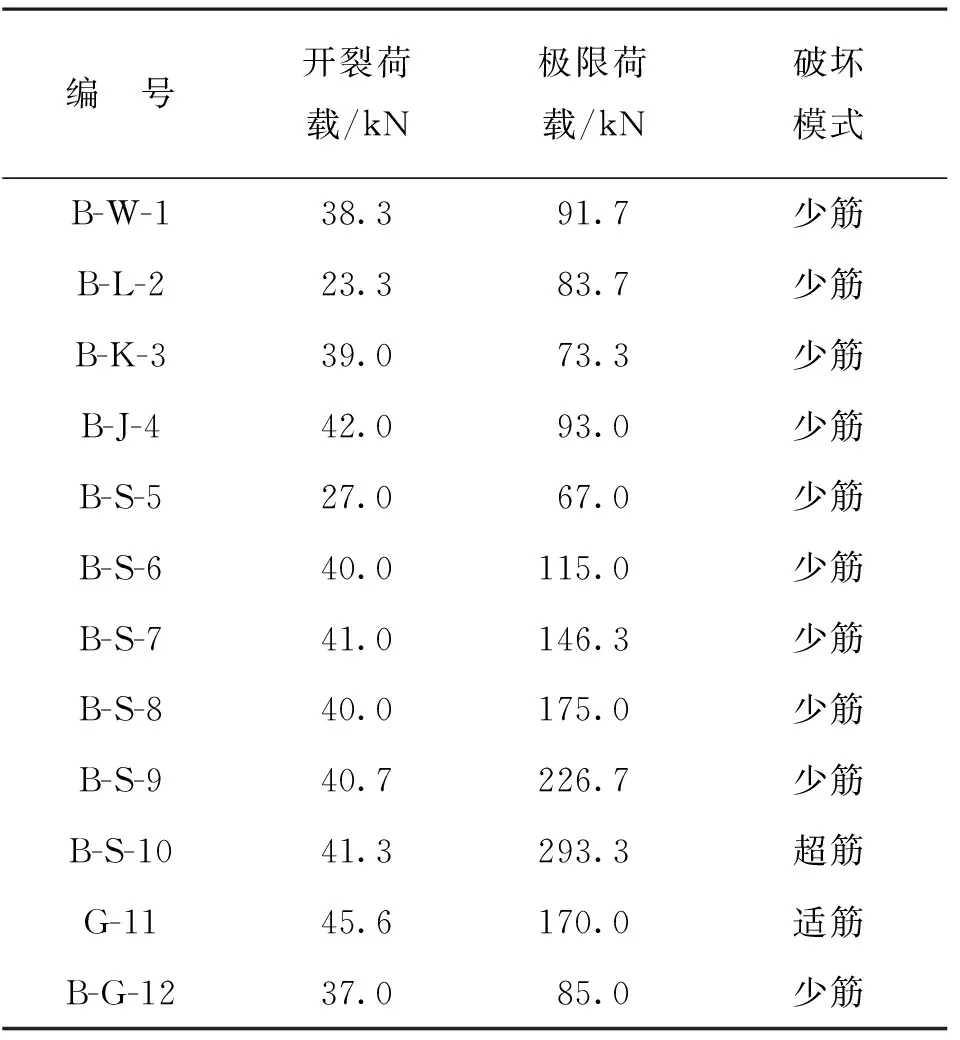

由試驗可知(表3),在相同的試驗條件下,除B-L-2外,改性方法不同的竹筋混凝土構件的開裂荷載相差不大,同一改性方法不同配筋率的構件,其開裂荷載相差也不大,這說明,一般情況下,竹筋混凝土受彎構件截面的開裂荷載主要由截面情況及混凝土抗拉強度所決定,而與配筋率等因素關系不大。但當竹筋與混凝土之間存在嚴重滑移時,可能會減小構件的開裂荷載。

與開裂荷載不同,配筋率對極限承載力影響明顯。在一定范圍內(0.59%~2.07%),竹筋混凝土梁受彎構件的極限承載力隨配筋率提高而增大。但當配筋率達到一定值后,隨著配筋率的增加,其極限承載力增幅不大。這是因為:破壞模式由竹條受拉破壞(相當于鋼筋混凝土少筋破壞)變為混凝土受壓破壞(相當于鋼筋混凝土超筋破壞),竹條強度未完全利用而混凝土已壓碎破壞,因而,此時增大配筋率對極限承載力的影響不大。從表3還可看出,等強度配筋率的改性竹筋混凝土受彎構件的極限承載力與相應的鋼筋混凝土受彎構件承載能力接近。

表3 構件開裂荷載和極限荷載Table 3 The cracking load and ultimate load of beam

由于竹筋與鋼筋的材料特性存在較大區別,鋼筋混凝土構件受彎承載力公式將不再適用。竹筋混凝土正截面承載力公式需根據竹筋材料特性,重新推定。

4 結 論

1)竹筋能有效提高混凝土受彎構件的極限承載能力,按本文方法(方法3和方法4)對竹筋進行改性處理后,不僅能有效提高竹筋與混凝土之間的粘結力,滿足正截面強度計算所需的平截面假定,還提高了竹材防水及防腐能力。

2)竹筋的配筋率對竹筋混凝土受彎構件的力學性能及破壞形態有明顯影響。當配筋率小于3%時,其破壞特性類似于鋼筋混凝土受彎構件的少筋梁破壞,配筋率達到3%以后,其破壞特性類似于鋼筋混凝土受彎構件的超筋破壞。構件破壞均為脆性破壞,為安全起見,竹筋混凝土的正截面設計宜以超筋破壞為設計標準,最小配筋率不宜小于3%。

3)瀝青包裹竹筋的方式不宜用于竹筋混凝土竹材的改性,這樣會在竹筋與混凝土之間形成軟弱剪切層,使之產生較大滑移。

4)竹筋端部的彎鉤錨固作用并不明顯。

[1] Chow H K. Bamboo as material for reinforced concrete [D]. America: Massachusetts Institute of Technology,1914.

[2] 藤田章,島田一,巽純一,等. 關于竹筋混凝土的研究[M].北京:建筑工程出版社,1957. Teng T Z,Dao T Y,Xun C Y,et al.Researches on bamboo reinforced concrete [M]. Beijing: Architectural Engineering Press,1957. (in Chinese)

[3] 細田貫一.竹筋混凝土[M]. 北京:建筑工程出版社,1956. Hosoda K. Bamboo reinforced concrete[M]. Beijing: Architectural Engineering Press,1956. (in Chinese)

[4] Akeju T A,Falade I. Utilization of bamboo as reinforcement in concrete for low-cost housing [J]. Structural Engineering Mechanics and Computation,2001,2: 1463-1470.

[5] Ghavami K. Ultimate load behaviour of bamboo reinforced lightweight concrete beam [J]. Cement and Concrete Composites,1995,17(4): 281-288.

[6] Ghavami K. Bamboo as reinforcement in structural concrete elements [J].Cement and Concrete Composites,2005,27(6): 637-649.

[7] Agarwal A,Nanda B,Maity D,et al. Experimental investigation on chemically treated bamboo reinforced concrete beams and columns [J]. Construction and Building Material,2014,71: 610-617.

[8] Kute S Y,Wakchaure M R. Performance evaluation for enhancement of some of the engineering properties of bamboo as reinforcement in concrete [J].Journal of the Institution of Engineers,2013,94(4):236-242.

[9] Dinesh B H,Nagarnaik P B,Parbat D K,et al. Experimental investigation of bamboo reinforced concrete slab [J]. American Journal of Engineering Research,2014,3(1): 128-131.

[10] Prem K V,Vasugi V. Study on mechanical strength of bamboo reinforced concrete beam [J]. International Journal of Engineering & Technology,2014,2(3):103-106.

[11] Rahman M M,Rashid M H,Hossain M A,et al. Performance evaluation of bamboo reinforced concrete beam [J]. International Journal of Engineering & Technology,2014,11(4): 113-118.

[12] Khan I K. Performance of bamboo reinforced concrete beam [J]. International Journal of Science,2014,3(3): 837-840.

[13] Sevalia J K,Siddhpura N B,Agrawal C S,et al. Study on bamboo as reinforcement in cement concrete [J]. International Journal of Engineering Research & Applications,2013,3(2): 1181-1190.

[14] 胡松林.竹筋混凝土板的初步研究[J].哈爾濱工業大學學報,1956(10):1-22. Hu S L. Preliminary study on bamboo reinforced concrete plate [J]. Journal of Harbin Institute of Technology,1956(10): 1-22. (in Chinese)

[15] 孫繩曾.竹筋混凝土板繼續試驗研究總結[J].同濟大學學報,1957(4):131-166. Sun S Z. The continue research on bamboo reinforced concrete plate [J]. Journal of Tongji University,1957(4):131-166. (in Chinese)

[16] 胡杏芳.竹材的防水處理[J].同濟大學學報,1957(4):186-192. Hu X F. Water proofing treatment of bamboo bar [J]. Journal of Tongji University,1957(4): 186-192. (in Chinese)

(編輯 胡英奎)

Experimental analysis of mechanical property of processed bamboo reinforced concrete flexural member

ZouLihua1,ZhongKunlu1,XieJihong1,ZhangTianyu2,LiLiangfeng2,HuangKai1

(1. School of Civil Engineering,Fuzhou University,Fuzhou 350108,P. R. China.2. Fujian Academey of Building Research,Fuzhou 350025,P. R. China)

To overcome the existing problems of bamboo reinforced concrete structure,several processing methods are proposed to improve the performance of bamboo bar. Experiments on twelve flexural members,including eleven bamboo reinforced concrete beams and one steel reinforced concrete beam,is carried out. The mechanical properties,failure modes and influential factors of flexural beams with different processing methods and reinforcement ratios are studied. The results show that: bamboo could improve effectively the flexural capacity of concrete beam,and the effective bonding between bamboo reinforcement and concrete could be achieved if the bamboo is processed by proper methods. Moreover,the plane-section assumption can be used for bearing capacity calculation of bamboo reinforced concrete beams. The failure mode of bamboo reinforced concrete beams is brittle fracture and the detailed fracture pattern is related to reinforcement ratios.

processed bamboo reinforced concrete; flexural members; mechanical properties; plane-section assumption; brittle fracture

10.11835/j.issn.1674-4764.2015.05.005

2015-04-21 基金項目:國家自然科學基金(51108091);住房和城鄉建設部研究開發項目 (2009-R4-8)

鄒立華(1966-),男,教授,博士生導師,主要從事結構抗震工程及新型結構形式研究,(E-mail)zoulihua66@163.com。 黃凱(通信作者),男,博士,副研究員,(E-mail)huangkaie@qq.com。

Foundation item:National Natural Science Foundation of China(No. 51108091);Research & Development Project of MOHURD(No. 2009-R4-8)

TU398

A

1674-4764(2015)05-0033-08

Received:2015-04-21

Author brief:Zou Lihua (1966-),professor,doctorial supervisor,main research interest:anti-seismic structural engineering and new structural forms,(E-mail) zoulihua66@163.com. Huang Kai (corresponding author),PhD,associate research fellow,(E-mail) huangkaie@qq.com.