創行業翹楚 建千秋偉業

2010年7月,當筆者一行來到了甘肅省慶陽市,采訪環宇教育集團董事長付永孝同志時,得知他是在首都北京受中央政治局委員、國務院副總理級領導親自接見過的甘肅教育界人士。我們還未上街,隨口在慶陽賓館院里一問,慶陽市職業教育學校哪里教得好?就連賓館搞衛生的清潔工人便脫口而出,看來環宇職業技術培訓學校,確實名聲在外,大家都無人不知,無人不曉,真不愧為業界奇才、行業翹首。

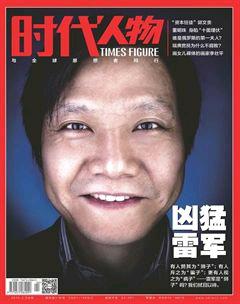

我們沒有通知任何人,就來到了位于慶陽市長慶大道的環宇職業技術培訓學校,在那寬敞的世紀大道,占地100畝的環宇駕駛員培訓學校映入你的眼簾,一字排開的58輛教練車,600多名男女學員學習熱情高漲;在環宇電腦培訓學校里,擁有教學面積3000平方米、電腦186臺、據了解每期有學員300多名;環宇幼兒園在慶陽市區東湖農貿市場,擁有建筑面積8000平方米,這完全是一座園林式校園,這一切,和一個在當地老幼皆知的名字連在一起。他,就是連續十六年受政府表彰,2010年1月榮獲甘肅省第五屆創業帶頭人、2010年6月12日,在首都北京受中央政治局委員、國務院副總理親自接見,并獲“全國創業之星”榮譽稱號的甘肅省慶陽市環宇教育集團董事長付永孝同志。

付永孝創辦的學校已連續16年被勞動部門評為社會力量辦學先進單位,慶陽市執行價格法規最佳單位。2002年被西峰區人民政府評為全市電腦培訓行列唯一受政府表彰的社會力量辦學先進單位,2008年度機動車駕駛員培訓機構質量信譽AAA機構,全市職業技能培訓先進單位。《甘肅日報》《甘肅法制報》《隴東報》《甘肅廣播電視報》甘肅電視臺、慶陽市電視臺、西峰電視臺等媒體先后對其辦學行為進行報道。

從學校被西峰區委確定為“新農村建設人才保障工程”培訓基地以來,已有3萬多名學員從這里走向社會,成功實現就業,其中有相當一部分人還成為行業的技術骨干及致富能手。今年在校學員已達3000多人。同時還與寧夏大學聯合辦學,使廣大學生在讀高中同時還可兼讀大專、本科。2003年他還在辦好原有電腦學校和駕校的同時,將創業范圍進一步拓展到基礎教育領域,并成立了西峰環宇中學及環宇幼兒園,慶陽市委、市政府給予大力支持,為他新建一所新型現代化花園式學校提供了100畝新建校舍土地,又為環宇教育集團添上了濃墨重彩的一筆。

1964年11月,付永孝出生于甘肅寧縣湘樂鎮,1982年以寧縣湘樂中學第一名的優異成績考入西北師范大學數學系,1986年畢業分配在慶陽市寧縣師范學校任教。1989年調入西峰職業中專任教。

付永孝雖出生在一個貧寒農家,但人生的磨礪對于心存高遠、立志成功的他來說,苦難和挫折正是激勵他奮發有為的最好動力。青少年時代的困難生活,面對因上不起學不得不回到農村的現實,如重錘一般擊打著他的心靈,激勵著他發誓要用自己的微薄之力,徹底改變家鄉孩子上不起學、學不到技術的落后現狀。

大學畢業后,付永孝跑遍了全市七縣一區最偏遠的鄉鎮,了解農村社會現狀,做了大量的社會調查工作。經過一段時間的深思熟慮,他決定下海創業,創辦一所職業培訓學校。那一段日子,他找教室、請教師、編教材,整天奔波于籌建學校的瑣事之中。創業艱辛,困難重重,可他并沒有氣餒。在教育部門和社會各界大力支持下,1997年,付永孝首先辦起了電腦培訓學校,人們可以在當地就學到先進信息技術。學校成立之初,由于教學方法靈活,課程快捷實用,廣受社會好評。慶陽市委組織部、市委秘書處、慶陽市人事局、勞動局、財政局、慶陽電視臺、地稅局以及市委組織的市長、書記,先后在他的電腦學校培訓。慶陽市委、市政府各種培訓連續不斷,學校生機勃勃,生源與日俱增。

1999年,付永孝又創辦了慶陽市環宇駕駛員培訓學校,為當地人學習汽車駕駛技術開啟了便捷之門。正是憑借突出的辦學特色,注重學員在短期內學到實用技術,他創辦的電腦學校和駕校年畢業生人數已躍居全市同行業之首。

正如一句歌詞所唱,“沒有人能夠隨隨便便成功”。付永孝在職業教育事業中,之所以能收獲沉甸甸的成功,得益于他始終注重辦學特色:

——勇于改革創新教育教學方法。付永孝是一個博學多才、敢想敢干的人,先后在寧縣師范、西峰職業中專任教。14年任教期間,他勇于創新教學方法,注重教學效果,他的“目標跟蹤教學法”經過所帶班級實踐后,在教學效果上名列全校第一,收效顯著。他本人先后多次被評為“教學教改能手”、“教學先進個人”、“優秀輔導員”、“優秀班主任”、“市五項全能”等獎項。他曾在慶陽市委黨校任兼職教師,給本科行政管理專業講“決策學”。正是從事教學收獲的實踐經驗,為他日后創辦電腦學校、駕校、中學和幼兒園奠定了基礎。

——采用靈活的管理機制,面向社會,緊貼實際,一切以高質量教學效果為目標。付永孝創辦的這些教育實體,均實行靈活的教學管理方式。只要能提高學員的學習效果,提高教學質量,他就不惜一切代價也要做到,故而頗受學員們的青睞,也被社會廣泛認可,在全市同行業中排名居首。

——在硬件上突出一個“新”字,在教學上突出一個“嚴”字。付永孝創辦的電腦學校,由最初10臺電腦起步,通過采取多方籌資增添教學設備,聘請高素質教師提高辦學質量,堅持短期培訓與高等教育相結合,突出成人教育特色和應用型復合型人才的培養等多項措施,截至目前,學校已向社會輸送3萬余名專業技術人才,分布在全市各企事業單位,這些學員由于具備較扎實的專業知識與較強的工作能力,深受用工單位好評。目前,學校的固定資產和流動資金由建校初期的五萬元增至現在的幾億元,計算機數量由最初的10臺增加到186臺,教練車增加到58輛。如今,學校征回的一百畝地已經動工。電腦學校及駕校已初具規模,并實現了經濟效益和社會效益雙豐收。

多年來,環宇職業培訓學校以電腦培訓為依托,狠抓駕駛員培訓和管理,規范環宇中學、環宇幼兒園辦學行為,完善內部各種規章制度,成立了董事會,實行了董事長領導下的校長、園長負責制,并分別成立基礎教育部和職業教育部,以及辦公室、教務處、招生與就業辦公室、教研室等16個相關機構,各部門依據各自工作職責,制訂了相應的規章制度,并簽訂了目標責任書,提升了工作效率,規范了教學管理行為,學校的日常教育教學工作在規范、科學、嚴謹、和諧的氛圍中穩步推進。

學校還將發展作為主旋律,以人無我有、人有我優為著眼點,不斷探究教學方法,博采眾長,吸納外省及同行業的先進經驗,并立即付諸實施。同時注重誠信辦學,嚴格遵照物價等相關部門規定的價格標準,并將相關收費項目和標準上墻公示,增加辦學的透明度。在教學活動中加強廉潔辦校,堅決杜絕教師、教練員亂收費和吃、拿、卡、要現象。提高員工業務能力和素質,定期對工作人員和教練員進行脫崗培訓、考核,檢驗培訓效果,實行績效工資,按崗定人,按人定事,按事起薪。對學員承諾“隨到隨學、學會為止”。對離城區較遠的學員采用“送技術下鄉、送服務上門”,方便學員就近學習實用技術。

目前,學校126名教師中,中專以上文化程度的88名,中級職稱的56名,高級職稱的26名,教練員駕齡大多在20年以上,全部經運管部門考試具有教練員從業資格,并長年聘請了10名專業指導教師,并從外地聘請了10名研究員及博導進行信息交流,利用寒暑假進行現場指導,提高員工的素質,從而保證了教學質量。嚴格按照相關規定和教學大綱進行培訓。在汽車駕駛員培訓上,他們以交通部(1996年)767號教學大綱和交通部2004年12月31日發布的機動車駕駛員培訓教材為依據,嚴格培訓課時,認真做好訓練記錄。加強對學校和教職工的監督。學校從校長到教師和員工均佩帶有號碼的胸卡,在校門制作了配有照片和投訴電話的監督欄,實行了有獎舉報,對教職工的違規行為一經查實,嚴肅處理。開展經常性地社會、學員問卷調查和學員畢業后的跟蹤調查活動。通過這兩項活動的開展,收到了多方面好的建議和意見,對學校培訓工作的改進和提高起到了重要作用。由于環宇雄厚的實力、規范的管理和較高的培訓質量,多年在全市運管部門質量信譽考核中榮獲AAA級稱號,成為全市資質類別最高的駕校之一。

近年來,隨著學校的發展壯大,環宇人想的最多的是如何帶動大家共同創業、共同致富,如何回報社會、服務社會,真正體現自身的價值。創辦環宇學校十多年來,已為社會輸送各類專業人才30000多名,從這里走向社會的每一位學員,最后都成為一人成才創業,帶動一片富裕的典型模范。

創業成功后,付永孝沒有忘記回報家鄉回報社會。當看到家鄉寧縣湘樂宇村初中因買不起桌凳無法開課時,他慷慨解囊。2014年,看到家鄉敬老院寒氣襲來,取暖成為問題時,他送溫暖下鄉,給駕校敬老院送去了幾十噸炭。在汶川大地震中,他個人捐款12000元,學校及教職工共為災區捐款68000元。他為了讓更多生活困難的學員學到技術,先后30多次為下崗職工、殘疾人、復退軍人、軍烈屬、社會團體等減免學費累計達到23萬多元。僅十余次舉辦下崗職工再就業培訓及農村勞動力轉移培訓就免收學費十多萬元,并使他們成為各行各業的致富能手。2003年環縣洪德鄉學生王鑫從環宇電腦學校畢業后,在蘭州辦起了打字復印部,接著又辦起了裝潢公司,如今他帶領著由200多名農民工組成的裝潢隊伍,常年活躍于省城。2005年寧縣盤克鎮農民王平在環宇駕校畢業后,到天津先當出租車司機,后辦起了汽車裝潢、制作公司,帶領家鄉200多名農民工創業,并帶動了盤克及周邊鄉鎮數萬農民工在天津勝坊打工,每年為家鄉帶回數億元勞務費,成為富甲一方的致富帶頭人。天津的“盤克一條街”聞名全國。

付永孝是個對社會有著強烈的責任感和事業心的人。當他看到家鄉貧苦孩子因沒考上高中被拒之門外,當他看到年輕人因沒有技術而找不到工作,這一切,讓他下定決心,要用畢生心血創辦教育實體,讓失學的孩子能重回學校就讀,讓更多的家鄉人能學到一技之長。如今,經過多年的不懈努力,他的愿望終于變成了現實。由他創辦的四所學校不僅具備相當規模,同時,為政府解決了兩萬多名下崗職工再就業。

桃李不言,下自成蹊。我們有理由相信,憑借著過人的膽識和魄力,一條五彩繽紛的民辦教育之路,在付永孝的腳下,會朝向更遠方延伸。